HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

| 今年も | - 2020/07/30

- 今年も忘れずに言わないと。

7月は 脳を休めて 水飲んで

|

|

| 断捨離 | - 2020/07/29

- 私は断捨離という言葉は好きではない、せっかくの人生皆好きなものに囲まれて死んでいけば良いのだと考えている方で、断捨離の本など読むと、食器類やナイフ・フォークが二人分しか持ってない写真を見ると、まさかそこまで他人を入れない事が人生なのかと驚く、そこまで行ったらもう人生の終焉だ。

だからと言って、グチャグチャと物が溢れているのは単にだらしがない証拠で、整理はするべきであり、部屋に入らないような物は家族の迷惑になるだけだ。

個人的な物を後生大事にしていても、残った人たちが使わないものはどうしようもない。

着なくなった服、写真アルバム、雑誌等々が本当に大切な物かどうか考えたい。

別冊で出た内容などが重要だったりすることがあるので別格に扱うことはあるにして、雑誌はある時点で捨てる事を考えないといけないと思っている。

どうせ雑誌やカタログなど古本屋に売ってもゴミ同然の値段なので、くやしいので私は相当捨てた、文庫本や漫画類も。

単行本・全集等は取ってある。再び読み返したり、勉強も大切であり、手に取って頁をめくる時の量感は得も知れぬものがある。

かく言う私も物が多いと常日頃家内から叱られている、しかし、片付けはちゃんとしようと思う。

少しづつでも売れる物なら、売って行こうと思っている。

何よりも 生きている内に部屋は清潔にし、常日頃整理はしておきたい。

整理整頓が出来ると頭の中もすっきりするような気がする。

物は多いけれどだらしが無いのとはちょっと違うぞ、と。

|

|

| ペピーノ | - 2020/07/28

- 春にホームセンターで購入した植物。

ペピーノという。

鉢植えに4・5個白い果実がついていた。

白ナスのような実である。

食用になるというので大切に育てていた。

黄ばんできたので、収穫してちょっと味を見てみた。

やや甘いのだが、基本的に味はない。

食べるのをやめてしまった。

白い果実は見ているとなかなか面白い。

|

|

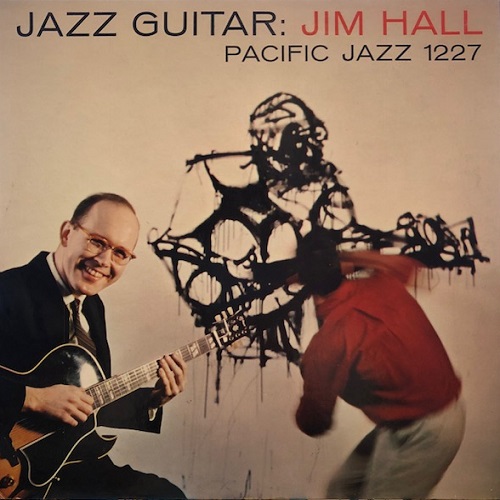

| JIM HALL “JAZZ GUITAR” | - 2020/07/26

- JIM HALL “JAZZ GUITAR” PACIFIC JAZZ 1227 (USA)

綺麗なオリジナル盤は久しぶりの入荷である。

ギブソンを持った天才ギタリストの1957年 人生の初リーダー作である。

天才の初リーダーが27歳とはちょっと遅いのだが、それは理由があって、それまで彼はJimmy Guiffre(ジミー・ジェフリー)と共に活動をしていた。その合間の録音であった。

従って当時の活躍を見ると、ジェフリーとの作品がいくつか見られ58年Trav'lin 'Light(Atlantic)が特に傑作とされていて、実にクリエイティブな音楽を聴くことが出来る。

特に映像として、1958年のNewport Jazz Festivalの映画ではブルックマイヤーとジム・ホールとジェフリーが映画冒頭のタイトルに流れ、あたかも当時のジャズを代表するかのように演奏が聴かれる。揃いのベージュのスーツが更に、3人のインテリジェンスを感じさせるのである。

ところで、彼らの3人の演奏をよくノリが悪いと指摘されることがあるが、映画の中でも演奏中のジェフリーは身体を揺すって実にスイングしている、なるほどジャズだわいと感動してしまう。

それはオイトイテ、さて57年の当作品。

ジム・ホールのトーンは、まろやかで、温かく、穏やかでしかも豊かなサウンドで見事である。

彼の音楽も静かなジャズの範疇に入れられるもので、空白が見事な調和を産むものである。

彼は常に新しい音楽を模索していたのであるが、しかし、演奏に置いてはもっと大切な事、必要に応じて他のミュージシャンに手を差し伸べ、伝えたり、また明暗の付け方など音楽の調和に関しては、超一流なところを聴かせる。きっとジェフリーのところで培った音楽への取り組み方なのであろう。

ここでも、Carl Perkins(p), Red Mitchell(b),の3人とも相手の音楽と調和しており、決して目立とうとしているものでは無い、しかし、それでも音楽性の高さは光るのである。

優れた者はおのずから光るのである。

私はこの作品の中で、B面の3・4曲目の Deep in a dream と Look for the silver liningの演奏が好きだ。

サラッと演ったのに!

彼は平和主義なのかなあと思いながら聴いてしまい、心に沁みる。

時々、未熟などと書いている人を見かけるが、そんなレベルでは決してない。

レベルが高すぎるのである。

|

|

| STAN GETZ “IN STOCKHOLM” | - 2020/07/25

- STAN GETZ “IN STOCKHOLM” VERVE MGV 8213 (USA)

久しぶりに入荷した私の好きなアルバム。

ゲッツがスカンディナビアン航空機からタラップを降りてくる所である。

実際は降りて来るところか上っているかは不明であるが、そういう事にしておく、一度立ち止まりコートとケースを持って手を振り写真に納まった所など立派なスターである。

青い空がバックに広がっているのも健康的で、このジャケット写真は見ていると何だか嬉しくなる。

飛行機ジャケに悪い演奏無しと言われている都市伝説のようなものである。

タバコジャケとかね。

ゲッツはよくヨーロッパに演奏旅行をしている。

もっとも重要なところでは、51年のストックホルムの演奏で、あの時はDear Old Stockholmの曲をアメリカに紹介したのは、彼の圧倒的な功績であった。

その後は、スエーデンにおいては大変な人気で何度も出かけている。

当アルバムの時は1955年の12月、ストックホルムでの録音である。

因みに51年の時と同じ、Bengt Hallberg( piano)と Gunnar Johnson(bass)は同じメンバーである。

流石にスエーデンのトップクラスのジャズメンと一緒に録音した事は演奏を聴けば、良い結果で有った事が伺える。

特にハルベルグについてはゲッツも気に入ったようである。ハルベルグもここでは、決して目立つような事はしないのだが、ソロになるとその味わい深い実力ははっきりと示される。

それだけに余計に好きになってしまうピアノである。

ゲッツの音も決してパワフルに吹かずサラッとして、上品さのある良い音色は好感が持てる。深い情緒のある人間の内なる心が表れていて、55年頃の良い時代のサウンドである。

と言う事は、ぼやっと聴いていると、良さが分からないまま演奏が終わってしまう事になる。

音楽にうるさいスエーデン人を納得させる、繊細さも併せ持った力作である。

良い時代であった。

|

|

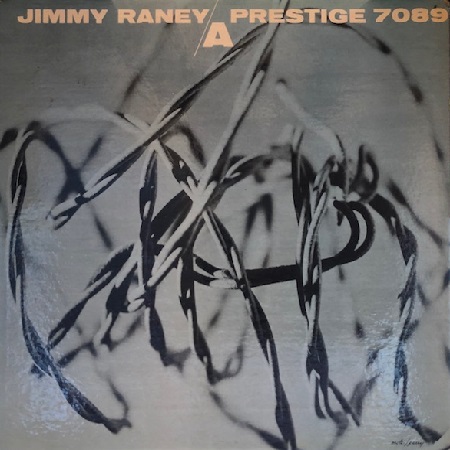

| JIMMY RANEY “A” | - 2020/07/23

- JIMMY RANEY “A” PRESTIGE 7089 (USA)

ジャケットがブルーグレイのやや地味目な色合いで、撚り合わさって巻かれたワイヤーの写真である。

しかも接写で写してあるのですぐ後ろがボケている。

ピントの合わせ方が繊細で、モダンな印象に拘ったのであろうか。

このような見事な作品をジャケットに用いた非常に優れたジャケット・デザインである。

初期のジャズの12インチLPの良い感じがでている。

このアルバムはギターの心地良い一枚。

心地良いだけではない、派手さはないが中々のジャズ名盤である。

アイラ・ギトラーの書いたライナーを紹介する。

「今のジャズ界には多くのすぐれたギタリストがいてベテランはTal Farlow, Chuck Wayne, Herb Ellis, Billy Bauer,そしてBarney Kesselがいる。それにニューカマーのKenny Burrell, Jim Hall, Rene Thomasがいるが、私にとってJimmy Raneyが際立っている」と書かれていた。

やはり前者は1920年代の初め頃の生まれ、後者は30年代前後の生まれ、どうしたって経験した音楽が違うのであろう、ジミーの方が新しい雰囲気を持って出て来た、しかも、ジミーは54年の初録音がスタートだが、すぐにヨーロッパに行き、スエーデンのメトロノーム、フランスのボーグと立て続けてレコードをリリースして一呼吸置いてからのPrestigeでの再開であって、その辺りは洗練されたヨーロッパの観客を相手にして来ただけあって一味違っていたのだ。

更に当アルバムの聴き所、トランペッターのJOHN WILSONのプレイが堪能できる。

このJOHN WILSONという人はどういう経歴か、私は殆ど知らない。

しかし、聴いていると特にA面最後の曲Spring is hereなど、思わずチェットがいるのかと思ってしまったくらい似ている。しかも悪くない。思わぬ拾い物である。

ところで、このレコードはオリジナル盤で、初期のプレスの際ちょっとミスがあったらしく、A面とB面のラベルを逆に貼ってあるので要注意である。

|

|

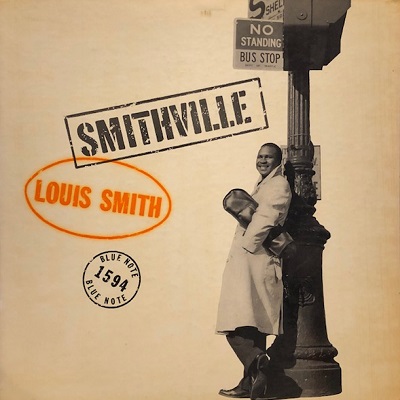

| LOUIS SMITH "SMITHVILLE" | - 2020/07/21

- LOUIS SMITH "SMITHVILLE" BLUE NOTE 1594 (USA)

私がジャズを聴き始めた頃、このアルバムは再発されておらず大変珍しく、ジャズ喫茶に行ってはリクエストするのだが体よく断られていた。それで自分で買ってコレクターになったようなものである。

当作品は1958年に発売されたのだが、ブルーノートの社長の意気込みも営業に結びつかなかったようで再発される事もなかった。寄道だが1975年にUAから再発されたコーティング無しの物がセカンド・プレスと言う事になる。17年という長い年がかかったのだ。

従って当時、アメリカから送られてくるメール・オーダーのオークション・リストにこのアルバムを見つけたら即ビットという流れなのだが、それでも入手までに相当長い年数が掛かった。

初めてこのアルバムを手に取った時、信号機の柱に白いコートを着てトランペットケースを抱え、寄り掛かっている彼の姿。SMITHVILLEと黒いスタンプ、LOUIS SMITHと楕円のオレンジ色の滲んだスタンプ、丸いBLUE NOTE1594という郵便のようなスタンプが押されたデザインに痺れた、あたかも梱包されたアメリカから送られてきたダンボールの宛先やPOSTスタンプが重なり、何とも言えないアメリカへの憧れが沸々と湧いてしまったのである。

あれから私は今も尚レコードに携わって生きている。

なんという事であろうか、しかし、それはオイトイテ。

彼は一作目HereComes(1584)でCannonball Adderleyとの共演、ブルーノートにおいてスタートを切ったものだが、その発売が58年の2月、そして当作品が6月という間髪を入れないリリース、余程の期待が伺える。

一方のCannonballはHereComesが2月で、次作のSomethin’ Else(1595)が5月と、こちらも間髪を入れないリリースで、両方ともブルーノート社長ライオンのお気に入りであった事がよく理解できる。

それが不思議な事に二人共、ブルーノートにはその後の作品はない。

ましてLouisにおいては70年代まで待たなければならない。言って見れば、彼にとって好きなジャズは生活もままならないと考えた事であろう。

スカラシップで高校、大学へと進んだ頭の良いLouisは実生活においても賢い青年であったのだろう、さっさと教育の場に戻ってしまった。

しかし、幾多のトランペッタ−達の才能を直に触れてきた社長のライオンに取って、わざわざトランジション・レーベルから頑張って買い取っただけに、無名なLouisに余程惚れ込んでいたものとみえる。

レナードフェザーの言葉を借りると、「5年前にはクリフォード・ブラウンのために、1956年にはリー・モーガンのために、それぞれの道を歩んできた男が、レコード針の下で別の発見をしたということは明らかだった」

という事であるらしい。上手いことを言う物であるアメリカの評論家は。

ハードバップのまさにストレートなジャズである。

バラードの扱いは一級品で、しかも、ジャズの憂いを余すこと無く伝えるテクニンックを持ち、ファンキーさもしっかり楽しめ、更にヴァンゲルダーの音は強く そして憂いを感じさせる。

ベースの力強さもブルンブルンと身体に響く音である。

ピアノのSonny Clarkのコロコロした音の運びはこれぞジャズと言いたい。

オリジナル盤の音でなければ決して感じる事の出来ない真髄である。

こんなジャズが50年代には聴けたんだなあ!

|

|

| ツーブロック | - 2020/07/16

- 今朝のテレビのニュースが面白かった。

久しぶりに笑った。

都議会で、ある議員が高校の規則で「ツーブロックを禁止している理由は?」

と尋ねられた東京都教育委員長の答弁が、

「事故や事件に合うから!」。

いやいや、面白い。

エライ人がさ、高校生の髪型を規制したり、なんだか情けない。

恥ずかしいし仕事だな。

私は、人間が人間を規制したり管理したりする仕事には着かない方がいいと思っている。

そもそも人間は自由だ。

人間を管理して何が面白いか?

極力、自由は認めるべきだ。

|

|

| アビガン不認可 | - 2020/07/14

- この度、アビガン(ファビピラビル)が認可されなかった。

それで、本当に効果が無いのかネットで探ってみたら、藤田医科大学の「特定臨床研究の最終報告」が出て来て、読んでみると報道と違うようだ。

まず、「通常投与群36名、遅延投与群33名で行った」とあり、「研究参加中に重症化または死亡した方はなかった」と。ここだけでも、効果はあったと見ても良さそう。

通常投与群とは1日目から内服し、遅延投与群とは6日目から内服の事である、と。

「6日目までのウイルス量対数値50%減少割合」は通常投与群で94.4%、遅延投与群で78.8%でした」と。

ならば、効果はあったと見て良い。

「37.5℃未満への解熱までの平均時間、は通常投与群で2.1日、遅延投与群で3.2日でした」と。

ならば効果はあった。

「通常投与群では遅延投与群に比べ6日までにウイルスの消失や解熱に至りやすい傾向が見られたものの、統計的有意差には達しませんでした」と。

これは我々国民の国語力で言えば、早く投与したか、遅く投与したかがそれほどの差が無いと言う意味である、効果が無かったという意味ではない。

そもそも、たった69名のデータ、それも早期投与か6日後の投与での違いであって、それに結論を出してしまった厚労省とマスコミは不認可という結論ありきであった、ちょっとおかしい話であった。

因みにロシアなどの他国においてはアビガン効果ありと見ているようだ。

このような切羽詰まった時に、いつも通りにのんびりと認可せずの判断を下しているのは、一体なにが理由なのか?

実はコロナなど放っておけばその内に免疫が出来て治る、少しくらい死んだって構わないと言うのが厚労省の考えなのかもしれない。恐ろしい国だ。

都などは検査体制を整えているから、検査数を更に増やすと言っているのだが、なぜか検査の数は増えた様子は無い。すなわち保健所は全く逆の事を考えているようだ。

保健所は市民の死は他人ごと、という噂もある。

何これ?

|

|

| ゆず | - 2020/07/13

- ここのところの大雨と風の影響で、我が家の庭に沢山のユズの子が落ちている。

拾い集めてみると、頭の部分がポコッと膨らんでいて、なんだかレモンのようでもある。

子供の内はレモンもユズも同じような形をしているが、それが成長と共に変化して行き、それぞれの種(シュ)の形に嵌って行くのだろう。

面白いものだ。

|

|

|