HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

| 2番目の孫 | - 2020/06/29

- 息子夫婦に第2子、女の子誕生。

嫁さんには、コロナで付き添いもなく、たった一人で出産に立ち向かったそうで、その立派な姿に感謝しかない。

で、名前は何かないかと家内を通して聞かれたので、私は「咲木音」が良いと伝えたら、軽く却下され「ツグミ」になったと言われた。

第一子の時も何の名前がいいかと聞かれたので、「柳太郎」と答えたら、それも却下され「柳之介」となったそうだ。

だったら、聞くな!

|

|

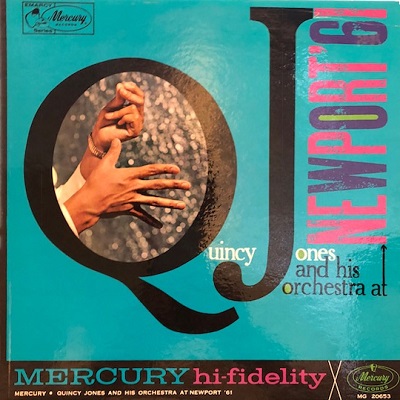

| QUINCY JONES “AT NEWPORT 61” | - 2020/06/28

- QUINCY JONES “AT NEWPORT 61” MERCRY MG20653 (USA)

ここのところ、クインシー・ジョーンズのレコードの入荷が目立った。

仕事柄せっせと試聴をした。

どれもが感心する出来映えで、思わずじっくり聴いてしまった。代表作はどれ等と答えられない素晴らしさ、今日は当作品をずっと聞いていたのだが、一昨日はThe Quintessence(クイントエッセンス)を聴き、これほど素晴らしい音楽家だったのかと今更ながら、我が身の不勉強を悔いた。

クイントエッセンスは61年にバンド解散後、インパルスのボブ・シールが励ましの意味も込めて当時ニューヨークにいた最高のメンツを集めてレコーディグに漕ぎつけた作品であった。オールスターを3つのグループに分けクインシーの洗練されたジャズ、ファンキーさも失わないジャズ!をふんだんに聴かせた作品であった。

それこそ第一音!冒頭から圧倒された。

そして今日は今日で、当作品の冒頭からビッグバンド・ジャズのゴージャスなサウンドに痺れた。「Meet B.B.」はジョー・ニューマンが良いソロを聴かせる。そうそう、Meet B.B.とはミーツ・ベニー・ベイリーの事である。裏のライナーにブリジット・バルドーの事では無いと注釈してあるのが可笑しい、が年寄りにしか分からないギャグだったか(残念)。

スエーデンに移住してしまったベニー・ベイリーを惜しんで作られたクインシーの曲である。

ここでもメンツの凄い事、思わず書き出そうと思ったのだが、人の名前だけで5行も使う事になるので、あきらめる。

クインシーのこれら正にジャズ絶頂期であるが、このオールスターバンドは短命で59年から61年という僅かな期間であった。

自分から勉強する気がないと、クインシーのレコードなど聴く気にならないから、仕事とは言え、通して聴いて本当に良かった。

これで安心して死んで行ける、いや未だ早い。

それにしてもマーキュリー・レーベルが良くぞ残してくれていたものである。

マーキュリーという会社は余程クインシーの才能を買っていたのであろう、61年に副社長に抜擢され、その後は幾多のヒット作品を生み出すのである。

その後の話はまたいずれしなくてはなるまい、だって私の好きなヒット・ポップス1963年レスリー・ゴーアの「涙のバースデイ・パーティ」ビルボード1位。

今だって、歌えるからね私は。いや改めて聴いてみたら歌詞忘れてた....。

最後はどうでも良い話になるなあ。いつも。

|

|

| クルマの事 | - 2020/06/27

- 長い事愛着があって どうしても手放すことが出来なかったポルシェは仲良しの車の修理屋が買い手を紹介してくれ、あっという間にドナドナされて行った。ドナドナとは古い言葉を思い出したものだ。

買った時の支払い金額に比べ戻って来るお金の少なさ。

私は人生で一体クルマ代として幾ら損したのでしょう?計算したら卒倒するか家内に追い出されるか.....。それはオイトイテ。

それで家内と「もう車は要らないね」と話し合ったのであるが、そこはそれ、長年のクルマ愛好家やっぱり不便だという事になってしまい。

私は私でちょっとスポーツカー的で通勤にも使えるクルマが欲しい。

知合いのクルマ屋に マニュアル・ミッション限定でという事で探し出してもらったのが「シルビアS15ヴァリエッタ」(オープンカー)。

調子は20年も前のクルマなので何となく やや好調。

レコードの状態で言えば「EX+」というところである。

古い車にしか興味が行かないのが困ったところでもある。

言って見れば、それが中古車の醍醐味というヤツである。

その醍醐味が早速、初日にやって来た。

屋根をオープンにしようとしたら開かない。

車屋さんが納車に来た時、一通り使用方法を説明してくれ、その際は開いて、そして閉まった。

私一人になり、さー!オープンで乗るぞという所で、開かなくなった。

ダッシュボードには取扱説明書もなく、やむを得ず、近所の日産のショップに行き「すみません、屋根が開きません」と必死に訴える。

対応のお兄さん、哀れみの籠った眼差しで「今日納車だったんですか?それはそれは」

しかしお兄さんも、シルビアは既に20年に製造中止で しかもヴァリエッタは1000台しか販売されなかったので、ほとんどイジった事がないそうだ。

だが経験上分かるらしく、あちこちイジっていると、パカッと開いたのである。

「センサーがずれていたんでしょ」

喜び勇んで走り始めると、今度は屋根がガタガタと音が出る、心配でその内に壊れるんじゃないかと思っている。

ちょっとガッカリ。安い車はイカンなあ。

これは直し甲斐のあるクルマだという事が 本日はっきり分かった。

私の身体と同様にガタガタ、年齢も同様に限界に近い、しかしどちらも直しながら乗る。あと3年は!

これぞ中古車の醍醐味。 ホントはやせ我慢...トホホ

|

|

| Shelly Manne "2-3-4" | - 2020/06/26

- 今日、古い友人が来て、シェリーマンの2−3−4(Impulse A20)を購入して帰った。

日本盤でもいいんじゃないの?などと言いながらの購入であった。

3時間ほどして、彼から電話が掛かって来た。

「いや、コールマンホーキンスが本当に良い音で、シェーリーマンのドラミングもしっかり聴けるし、良いレコードだったよ、紹介してくれてありがとう、オリジナルでなきゃ、こうは行かないよなあ。年金暮らしだから小遣いが減ったけどな!」

と声が弾んでいた。

私も嬉しかった。

友人は聴くのみならず、楽器も得意で耳も良い。

それがオリジナル盤を聴いて、音楽家の腕前がはっきり解ったという所がうれしい。

私も嬉しい。

|

|

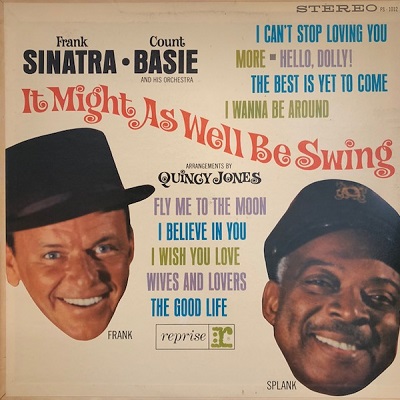

| FRANK SINATRA “IT MIGHT AS WELL BE SWING” | - 2020/06/23

- FRANK SINATRA “IT MIGHT AS WELL BE SWING” REPRISE FS-1012 (USA)

シナトラのアルバムである。

しかし、この盤に針を下ろした瞬間、あまりの煌びやかなサウンドにハッとした。

何と良い音なのであろうか、と言って上品なクラシックなようでもない、また高音質という音でもない、あえて言えば、大衆が喜ぶ音質である。

この音こそ、我々ジャズファンにはたまらないサウンドの一つの範疇でもある。

本来、大衆音楽こそジャズの醍醐味。

嬉しい音であった。

この頃、1964年ステレオ・サウンドの音質は迫力もあって大変によろしい。

ステレオ時代がやって来てそのサウンドを各社が、俺たちが一番!と練り上げていた事が良く理解できる。

このアルバムはカウント・ベイシーとの共作である。

ベイシーのサウンドは元々舞い上がるような素敵なサウンドであるので、ここでもシナトラの歌も一段と良さがでる。

三具さんの話によると、この時の録音にはわざわざニューヨークからクインシー・ジョーンズが呼ばれアレンジと指揮をしたという、しかも、仲良くなった日本の俳優三橋達也もスタジオにいたというオマケの話も付く。

冒頭の「Fly me to the moon」など良くスイングしており、気持ちの良い事限りなし。

ベイシーの演奏なので当然と言えば当然であるが、それにしても素晴らしい。

その他ヒット曲が多数あって、「More」「I can’t stop loving you」「Hello Dolly」「The good life」など、楽しい時間が待っている。

しかし、今なお 聴いていて古さを感じさせないシナトラは別格の歌手であった。

|

|

| 柴又 | - 2020/06/23

- 外出禁止令も解けたし、晴れていたので家内と柴又に行った。

車で新宿から4,50分らしいのだが、ナビに従ったら高速が渋滞して、仕方なしに途中で下りて、しかも大廻りの道を選択してしまい、2時間掛かった。

更に途中でエアコン故障、まだ熱さもほどほどだから良いようなもの、そこは我慢。

人の入りの少なさそうな店でうなぎを食べ、人の少ない矢切の渡しに乗り、人の少ない帝釈天にお参りをしてきた。

身体に悪いからと団子も食べさせてもらえなかったのが心残り。

帰りは45分だった。

徐々に暑くなって来ているが、まだ風が涼しい。

|

|

| 我が家の猫 | - 2020/06/22

- 我が家の猫、黒猫のブルは何か人に対して求める事があると、ギャーギャーと大鳴きをして要求する、そして人の目を見つめて視線を外さない。

昼寝の時でも、2階の寝室のベットに乗り誰かが来るまで泣き続け、一々行かないといけないので飼い主にとって大変な重荷である。

それが、最近はもう一匹の白黒のオーラもなぜか2階の寝室に入り、ブルのような鳴き声を出して人を呼ぶようになった。

どうも、ブルが上手く人間の気持ちを操っている事を見ていて、学習したらしい。

それで、ギャーギャーと大声で叫ばれては、近所に人たちに、あの家では猫を虐待しているのではないかと警察でも呼ばれても叶わないと、私は必死に鳴き声を食い止めるためにはせ参じる。

すると何事も無かったかのふらふらと部屋の中を歩き回っているだけ。

本当にがっかりさせられる。

19歳に近い年齢でもあるし、「歩き中気」が始まったとしている。

「歩き中気」とは、私の田舎では昔 徘徊する老人の事をそう呼んでいたのだ。

今でいえば、中気とは中風であるが、歩き中気は認知症で単なる老人の徘徊であろうか。

言い得て妙であるが、猫の歩き中気も中々どうして立派な徘徊である。

その癖に外に出たいと言うので、出してあげると、少し歩いてから玄関の外で マットに座ってボーっと外を眺めている。

そういう姿も何とも言えないほど可愛い。

いつか私もきっと、こうして玄関前に椅子を置いて座っているはずである。

家内に嫌われながら。

|

|

| BLOSSOM DEARIE “WINCHESTER IN APPLE BLOSSOM TIME” | - 2020/06/21

- BLOSSOM DEARIE “WINCHESTER IN APPLE BLOSSOM TIME” DAFFODIL RECORDS BMD104

(USA)

ちょっと面白いアルバム。

既に廃盤となっていてちょっとオリジナルが見つかりにくい。

ブロッサム・ディアリーのアルバムはVERVE時代やその直後の欧州での録音1965年頃までが良しとされ、70年代に入ってからの自己レーベルDAFFODIL RECORDSでの作品はそれほど重きを置かれることはない。

まあレア度が違うのであるから、そういう事である。

その自己レーベルにあって、当作品は大変に出来の良い作品である。

タイトルのWinchester in apple blossom timeとはなんだろうか?

最初 私は彼女の一風変わった名前ブロッサムに引っ掛けたタイトルかなと軽く考えていた。

しかし、ジャケットの見開きに詩が載っていて、最後の My Virginia in apple blossom timeとなっているので、ちょっと調べてみた。

するとウインチェスターというのは、バージニアのウインチェスター市の事であり、その辺りウンチェスターからシェナンドー当たり一帯で毎年行われるアップル・ブロッサムの祭りの為の音楽であった。

どうも、彼女の兄がウンシェスターに住んでいたらしく、祭りの賛歌として依頼を受けた物らしい。

シェナンドーは有数の農業地帯であり、勿論リンゴの栽培も盛んである。

この辺りの事は、昔のアメリカ映画を見るといやというほど出てくる。

初期インディアンとの争いの事柄から始まり、南北戦争の重要拠点の話にも大きな舞台になったところである。

それ故に、実り豊かな地域であったに違いない。

タイトル曲はそんな祭りの唄として、ウインチェスターを称える歌になっている。

レコードは2枚組であって、冒頭に彼女の弾き語りとロン・カーターのベースだけで演奏される。更に2枚組の最後にも再び演奏され、そちらはストリング入りで演奏されるという念の入れようで、余程の気合が入っていたのであろう。

確かに聴いていて、私も真剣に聴いてしまった。

アメリカ人の為の音楽としてではあるが、私が聴いても感動した。

ところで、急に思い出した事があって、ここウィンチェスターにはキャピトル・レコードのイースト・コースト・プレス工場があったところである。

キャピトルでも本社のある西と東では若干プレスに違いがあるのはその為であって、どれはオリジナルなどと迂闊に言えない点である。大手レーベルは必ず東西に工場を持っていて、場合によると、プレス工場の契約先も多々あったのである。日本の音楽産業の規模など小さなものである。

しかし、残念ながら、このイースト・コースト・プレス工場は80年代、CDなどの普及により閉鎖になったらしい。

時は流れる。

|

|

| 庭のヤマモモ | - 2020/06/20

- 庭にヤマモモの木がある、小さな家には似合わない大きな木になった。

このヤマモモの木には当初実が成らなかった、それが十何年前だったか覚えていないのだが、近所の新しく建った家にヤマモモが植えられた、その年に初めて実が成った。

それで我が家のヤマモモがメスだったことに大いに驚いた。

その後毎年、実が成る様になった。

赤い実が道路や庭一面に落ちて、掃除も大変である。

一層の事、赤く熟した実を取り果実酒でも作ると良いのだが、いかんせん木の背丈が高く、私や家内等、とても収穫など出来ない。

為すがままのヤマモモの木である。

まあ、せいぜい鳥が来てくれるくらいが幸せである。

こうして写真に撮ったのも初めての事である。

|

|

| コロナ自粛が解除 | - 2020/06/19

- 本日19日から、コロナ自粛が解除になった。

今朝から交通量も一気に増え3か月前の渋滞状況が始まった、ホッとしたような、ガッカリしたような。

近くの東名青葉インターに入れないクルマが繋がり246号まで渋滞して驚いた。

青葉インター開業以来の出来事か?

しかしコロナの外出禁止令も悪くはなかった。

そのおかげで、かつての人気ドラマなどの再放送があり 思いがけず楽しめた。

私は20年前に当店を開いたのだが、店の閉店時間が夜10時で、しかも年中無休だったのでゴールデンタイムにやっていた番組などほとんど知らない。

若手の俳優などもまず知らないし、私が歳を取ったせいか俳優など同じような顔に見えてしまう。

それが ここのところのテレビを見た事で少し分かるようになった。

一方、家内は恋愛ドラマで一番好きな、豊川悦司の「愛していると言ってくれ」の全編再放送があると言うので録画予約して待っていたら、上手く取れていないのか、そういう番組構成だったのか、途中で切れてしまったと怒っている。

そして私に豊川悦司の恋愛ドラマで何が一番好きかと聞くので、私は「同窓会へようこそ〜遅すぎた夏の帰郷」が好きだといった。

どれも素敵なドラマばかりだと、いたく感心していた。

愛していると言ってくれ、の方は常盤貴子がかわいいし、同窓会の方は加藤あいが美人で、それぞれ女優がテイストを出していた。

たまにはドラマもいいものだ。

私はyoutubeで探すのだが。

|

|

|