HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

| ニュースというかSNSというか | - 2020/06/18

- どうも、最近の世界中の報道というかSNSも含めて、中国を持ち上げるような方向にあるような気がする。

今回のコロナウイルスで世界中を恐怖に陥れたのは、たった一つ中国によるものである。

それなのに、何となくマスクを送ってくれた中国に感謝したりするのは、勘違いという物である。

要はマッチポンプと言っても良いひどい事態である。

誰が悪いのか、誰が世論を誘導しているのか、しっかり見極めよう。

勿論、世の中の人は100人いれば100通りの考え方がある事は当然である。

にしても、しっかり目を見開いて自分の考えも持とう。

それで正しいと思うならそれも良い。

それが人間である。

|

|

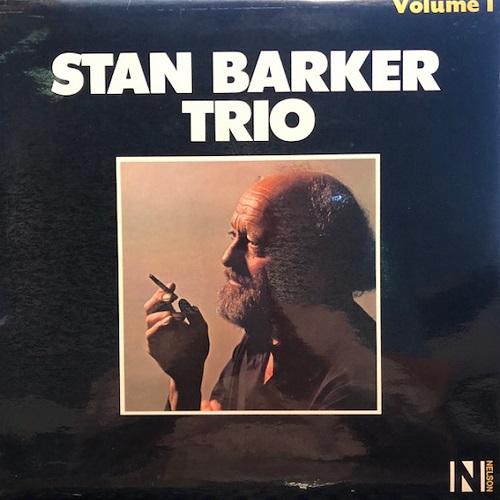

| STAN BARKER “TRIO Vol.1” | - 2020/06/17

- STAN BARKER “TRIO Vol.1” NELSON N-1001 (ENGLAND)

珍しいピアノ・トリオである。

彼はイギリス人のピアニストで、長い事音楽学校で音楽の先生を務めていたらしく、当アルバムが初レコーディングである。

しかも、1979年のこの時、すでに50歳であったと。

何とも晩生のプロである。

しかも自費出版でもある。

幻の珍盤という条件においては、全く以って十分である。

さて、彼の事はジャズ批評の別冊「ピアノトリオ1600」で知った。

しかし、このアルバムを聴いたのは、本を読んでからしばらくたっての事であった。

内容は、EDDIE THONMPSON(エディ・トンプソン)に近いというのか、中間派のピアニストである。

従って、酸いも甘いもかみ分けた音楽性で、楽しく聴かせてくれる。

演奏曲は、有名曲は勿論の事ヒット曲も取り上げている。

楽しい演奏である。

因みにタイトルが「VOLume 1」 となっているが、どうも「VOLUME2」というアルバムは無さそうである。

ピアノトリオ好きに薦める。

|

|

| 歌舞伎町 | - 2020/06/13

- ここのところ報道によると、コロナ感染者の数も少なくなった。

しかし、その少なくなった数の中には、歌舞伎町のクラブ関係が原因だと思われている。

それらしい報道もあり、現在は新宿の中...などと柔らかく表現しているのだが、イメージは歌舞伎町、しかも接待を含む飲食店などと表現している。

クラブ、ホストクラブ、バーなどで有ることは、既にみんなのイメージにある。

昨夜は家内に親戚のおばさんから電話が掛かってきて、お宅の店は新宿だから大丈夫かと、エラく心配されたそうで、家内も嫌になってしまったそうだ。

同じ新宿でも、歌舞伎町と我がショップのある小滝橋通りとは全く異なる場所である。

しかも、山手線の線路を挟んだだけの事で、街として大きな違いがある。

歌舞伎町は住民は殆どいないが、小滝橋通りの方は住民も多く学校もある。

至って平穏な街である。

私でさえ、線路をくぐって歌舞伎町方面に行くと、その物々しい警戒ぶりと緊張感に、体が竦んでしまう。

近所でありながら、この違いは何だろうと不思議な気持ちになる。

何だかそこにいる人達まで違っているような気もする。

|

|

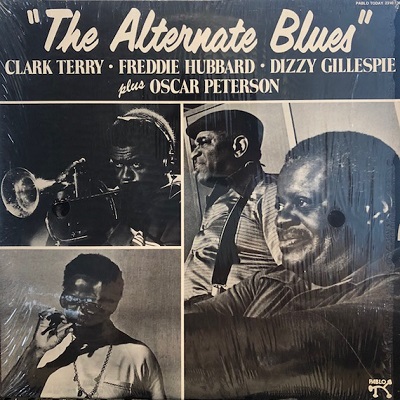

| Clark Terry・Freddie Hubbard・Dizzy Gillespie "THE ALTERNATE BLUES" | - 2020/06/12

- Clark Terry・Freddie Hubbard・Dizzy Gillespie "THE ALTERNATE BLUES" PABLO 2312-136 (USA)

クラーク・テリー、フレディ・ハバード、ガレスピーの新旧3人のトランペット名人が集結、ブルースを演ったアルバムである。

聴けば、確かに珍しいくらいブルースである。

ギターのジョー・パスがブルース中心的な役割を果たしている。

曲もAlternate Bluesとなっていて、Alternate1からAlternate4まで4曲、その後は有名曲とバラードという具合。

面白くて、最後まで聴き入ってしまった。

フレディ・ハバードという人のブルース感覚にも感心する。

ところで、このアルバムを取り上げたのは、裏ジャケの上部に書かれている宣伝文句。

「The surgeon general has determined that if you don't love the blues, this album is dangerous to your health.」

もし、あなたがブルースを好きでなかったら、このアルバムはあなたの健康に害を及ぼす、と外科医が言っている」

ジャケットを眺めていて、えっ!と目が行ってしまい。書かれているその強烈な宣伝文句に私はびっくりしてしまった。

面白いアルバムであった。

|

|

| 映画 風と共に去りぬ | - 2020/06/11

- ニュースで、アメリカ南北戦争時代の南部を舞台にしたある女の生き方を描いた名作「風と共に去りぬ」の配信を行わないと、アメリカの動画配信サービス側が発表。

人種差別的な描写があるというのが理由。

警察官により黒人男性死亡事件の抗議デモの拡大を受け、自主的に決めたという。

理由「アメリカ社会の風潮になってきた人種的偏見を描いていて、こういう人種差別的な描写は当時も今も間違っていて、この作品を説明や避難なしに放置することは間違っている」というのだそうだ。

あの名作が人種差別の映画だったんだね。

私はあの映画を2・3回は見たと思うが、当時の南部社会の社会風俗が描かれていて、とても感心したのだが一度も差別といういやな感じを持った事がなかった。

言われて驚いた。

あのころの時代はあれはあれ、今の時代はこれはこれ、という風に作品として鑑賞できないものかね。

差別ではなくて。

|

|

| 水ナス | - 2020/06/10

- ここの所 急に暑くなった。

当店の裏にあるイタリアンレストランは売上を少しでも上げようと店頭でワインやおかずや野菜を売っている。

ちょっと通りがけに見たら水ナスがあった しかも安い。

嬉しくなって3つ買った。

ス−パー等では仕入価格が高いからとまだ売られていない。

それなのにイタリアンの店先で売るとは何という嬉しさ。

家に帰り、水ナスとキウリとミョウガのポン酢和えを作った。

これで一杯やれば、ほかの肴は何も要らない。

急に夏になった気がした。

|

|

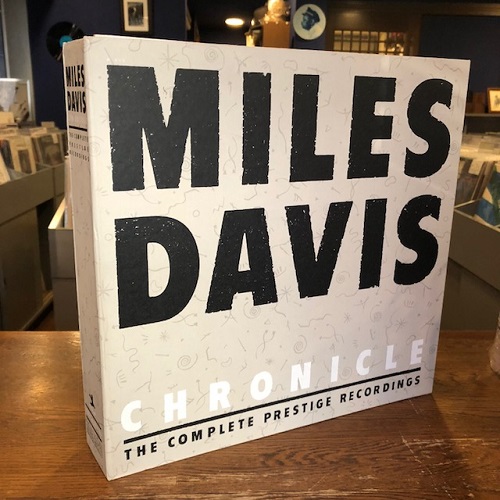

| MILES DAVIS "CHRONICLE" | - 2020/06/09

- MILES DAVIS "CHRONICLE" Prestige(FANTASY) P-012 (USA)

Box Set 12LP Limited Edition

5989番のプレス。

Prestige時代、1951年から56年までのコンプリート盤。

英文のブックレットもある、録音のマスター番号も記載されている。

年代順に収録されているので、繋がりを持って聴くことが出来る。

|

|

| LEE KONITZの事でPARKER関係のレコード | - 2020/06/08

CHARLIE PARKER “3/27/65BCHARLIE PARKER 10th memorial concert” LIMELIGHT

LM 82017 (USA)

4月15日 リー・コニツが亡くなった、死因はコロナウイルスによる肺炎であった、年齢が92歳という長寿であった。

まさか、ここの近くの新宿の歌舞伎町に遊びに来たわけではあるまいに。

さて、レコードの値段を付けようと、当アルバムを取り上げた時、これは書かにゃなるまいと思った。コニッツの演奏の事を。誰もが知っているアルバムを取り上げても面白くないし、今まで、散々書いてしまったし。

何しろ、B面冒頭に コニッツのソロが取り上げられ、それが実に見事な演奏であるから。

曲はコニッツのオリジナルで、BLUES FOR BIRD、わずか4分ほどである。

一球入魂と言いたくなる魂の籠ったパーカーに祈りを捧げるような聴く人の心に響く演奏である。

私も黙って聴いた。

何も言うまい。

ところでアルバム・ジャケットはLIMELIGHT特有の凝った造りなのだが、当アルバムはブックレット7ページが挿入されているだけである。

中にはNat HentoffとIra Gitlerのライナーノーツが掲載されている。

アイラ・ギトラーの文章の中にこう書かれている。

「1940年代初頭は、分析的や実験の研究なんかではなく、フィールドにおける実技であって、つまりジャム・セッションの自由な交雑においてジャズがなされた時代であった。パーカーのような先駆者たちは、形式的な中に新鮮なアイデアを注入していった。云々と」

私の乏しい英語力で、自信はないが大体こんな所であろう。

読んでいて、大いに興奮した。

パーカーが死んで10年、既にきちんとした解釈がなされていたのである。

凄いなあ。

それから演奏に戻って、B面3曲目BIRD WATCHERという曲からメドレーらしいのだが、最初のソロのBilly Tylorのピアノが素晴らしい。正にモダンなピアニストたる現代的な音の運びに私は驚いてしまった。

いつもの楽しいビリー・テイラーと思えなくて、いやいや、あまりのすごい実力に何も言えなくなった。

いやいや......。

この日のカーネギーホールのコンサートは、実はパウエルなどもっと多くのジャズメンが演奏を行ったらしいのだが、このアルバムにはその一部が収録されただけで、その後の日本で発売されたMERCURY V.S.O.P. ALBUMに収録されているようだ。

|

|

| DEE FELICE TRIO "NIGHTINGALE" | - 2020/06/06

- DEE FELICE TRIO "NIGHTINGALE" TERRY 112 (USA)

今回のアルバムではなく7インチ盤である。

ちょっと聞かないトリオであるとは思うのであるが、なにしろ演奏がカッコ良いので書くことにした。

彼らはLPで一枚発売されている、IN HEATというタイトルでレーベルはBETHLEHEMである。なにゆえにベツレヘムなのかと言うと、意味がある。

R&Bの大御所ジェームス・ブラウンが彼らを一度バックに使ったところ、大いに気に入って以後仕事があった。

69年のジェームスブラウンのアルバムにも入っている。

そして、一枚トリオだけのアルバムを作ってもらったという話である、その時のレーベルがベツレヘムであるが、既に我々が親しんでいるところのレーベルは消滅した後のようで、名前だけで、ラベルにはJBの写真が印刷されているほどである。

という話で、元に戻る。

EPはオハイオ州で63年に発売されたものである。

レーベルはTERRYという。

勿論ジャケはない。

A面のNIGHTINGALEは良くぞ作ったと思われる良いノリである。

ちょっとボサノバで、曲調も悪くない。

ラムゼイ・ルイスや一時期のレイ・ブライアントというか、ソウル系のピアノである。

勿論B面もノリは良い。

当時レコードは、ほぼ売れなかったもので有るが、人の世は分からないもので、なんと何十年も経った頃、クラブ・ブームがやって来て、その時に注目を浴びたのである。

その結果イギリスのJAZZMANというレーベルから、良い曲と思われる2曲をカプリングして再発され、その再発盤でさえ今や幻の名盤とされているのである。

という訳で、珍品のEPの入荷であった。

|

|

| BARNEY KESSEL “ON FIRE” | - 2020/06/05

- BARNEY KESSEL “ON FIRE” EMERALD 1201 (USA)

今回のアルバムはステレオ盤である。

ステレオ盤は低音部とドラムの音がくっきり出ていて良い音質である。

さて、ケッセルは戦時中から活躍しているギタリストで、VERVE系などに多数の録音、そしてCONTEMPORARYにも多数の録音に参加し、またリーダー作も残している。

ジャズ界にあって、ひときわ高い上手さが多くの仕事に繋がったのであろう。

50年代にはCONTEMPORARYレーベルでウエストコーストジャズの中心的な存在で、To swing or not to swing、Carmen、Some like it hot、Poll Winnersなどヒット作が多い。

その名作群の中にあって、この作品もまた 名作たる超が付く立派な作品なのである。

1965年、ロサンゼルスのクラズ「PJ‘S」でのライブ録音である。

この時のレコードを作ったのがフィル・スペクターである。

当時のアメリカにおけるポップス・ミュージックの象徴的な人物であり、当時ヒット作のかなりの部分に及んでいる時代の寵児である。

そのフィル・スペクターがスタジオの仕事に置いて相当気に入っていたのがケッセルであった。

当時、ジャズ・プレイヤーの多くはポップスの仕事にも関りがあった。

特に西海岸においてはかなりのジャズ・プレイヤーがポップスに行ってしまった事もある。

その後、ロックになってはっきりと分業になるのだが、ポップスとジャズと非常に近いものであったと言う事である。

さて、65年の夏、ロック系のベースJerry Scheff (bass)とFrankie Capp (ds)との顔合わせである。

それなのに、ケッセルのノリもスイングも文句無しで、上手くジャズになっている。

私はこれほどの良いギターの演奏があろうかと心が躍る。

70歳過ぎた今の時々聴く、聴けばたちまち青春に立ち戻る。

これほどの傑作にもかかわらず、それがはっきりとしてない録音日であるが、それはケッセルが多忙であり、またスペクターもまたポップスにおいて多忙であったという証拠でもある。

ただ、ケッセルとしては65年ころジャズのリーダー作は無く、従って、ライブ録音が特に楽しかったのではなかろうか。

嬉しくてたまらない様子が伝わってくる。

こんな良い作品がポップスのフィル・スペクターのところから出されているのも、私は本当に嬉しい。

昔のポップス漬けの10代の頃を思い出し、ジャズとポップスの関係に今更ながらとても不思議な気持ちにさせられる。

|

|

|