HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

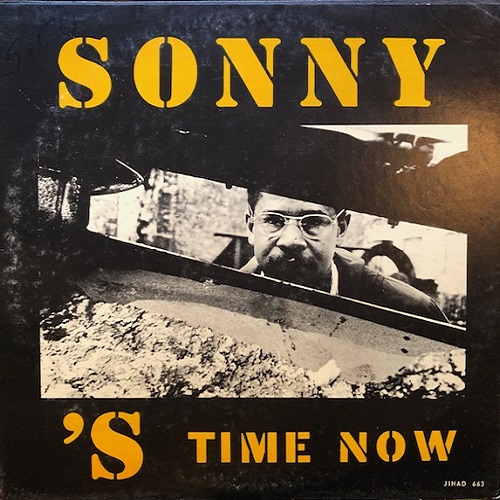

| SONNY MURRAY “SONNY 'STIME NOW” | - 2020/01/20

- SONNY MURRAY “SONNY 'STIME NOW” JIHAD 663 (USA)

SONNY MURRAY と書かれているレコードは数あるが、一方SUNNY MURRAYと書かれているアルバムはもっと多い。それもそのはず正式にはSUNNYという事らしい。

どうしてそうなったものかよく分からないのだが、ひょっとすると本人も両方使っていたのかも知れない。そのほかにもARTHERと書かれているのを見たことがあるので、芸能人志向だったのかも知れない。

面白いね。

ところで、今回の当アルバム。

希少な自主製作盤の類に入れられる作品であるが、更におかしな物である。

実は、ジャケットの口が無い。

アレっと思い、上下左右に開け口を探したが、存在しなかった。

どうも、入り口を作らなかったようである。

失敗して口が出来なかったのか、それとも意図してそうしたのかは、私も判断は着きかねる。

だからと言って、今からナイフで口をこじ開けるのも風情の無い話で、いかがなものかと思われる。

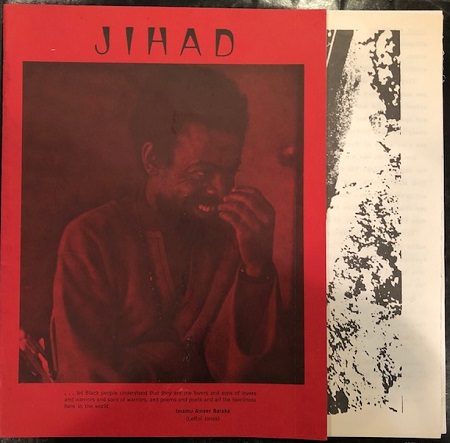

しかも、このレコードは内袋にボソッと入れられていて、しかも、一緒にJIHADの黒人文化活動を紹介したカタログというか、このレコードの説明というのか、それが投げ込まれていたのである。

きっとプロモーションか何かであったのであろう。

実に不思議なレコードであった。

手放す気にもなれず、また勿体ない気持ちでずっと手元に置いてあるのだが、さてどうしたものか。

ある意味、唯一無二のすごいコレクションでもある。

|

|

| 京都 | - 2020/01/19

- テレビを見ていると、京都では観光客が来過ぎて交通やマナーなどに問題があり、オーバーツーリストだと言うので、歓迎しないと訴えていた。

さもありなんと思いながら見ていた。

しかし、ここの所CMで「京都へ行こう」と盛んに煽っている。

京都の方々、来て欲しいのか、来ないで欲しいのか?どっちがほんまなんや?

二枚舌はあかんで。

|

|

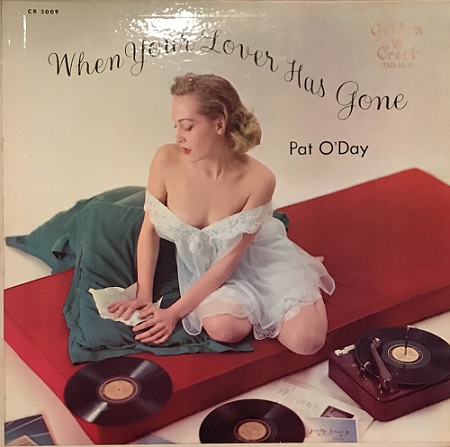

| PAT O’DAY “WHEN YOUR LOVER HAS GONE” | - 2020/01/18

- PAT O’DAY “WHEN YOUR LOVER HAS GONE” GOLDEN CREST CR 3009 (USA)

さても、珍しい一枚。

セクシー・ジャケットとして、良い歌の作品として、かつレア盤として大変人気でもあった。

最近はCD等の再発もあり、内容を聴くことだけは可能になった。

しかし、セクシー・ジャケットと呼ばれる通り、こんな素敵なジャケットはやっぱりオリジナル盤を眺めるに限る。30センチ四方の大きさにおけるデザイン性は格別なものがある。

ところで、彼女はセクシーさばかりを取り上げられるのであるが、実際の唄の実力はどうかと言うと、これがなかなかの実力。

レコードの内容がトーチソングなので、哀愁というか風情を大切にした歌の言葉をかみしめる様に大切に歌っている。

声も聴いていて気持ちが良い。

可愛らしさもある素敵な声の持ち主である。

ところで、彼女の写真は裏と表と2枚あるのだが、裏はOL風の真面目な21歳で彼女だと思って間違いない。

一方、表の方はベビードールというのか薄着を胸のあたりまで大きく開けたセクシーな姿で、マットの上に寛ぎ、ポータブルプレイヤーでなんとGOLDEN CRESTのアルバムを聴いている。という舞台である。

こちらの写真の女性が彼女かどうかは、ちょっと分からない。

多分そうであろうと思いながら、しかし、見れば見るほど違ってきてしまう。

まあ、そのあたりはどうでも良い。

しかし、こんなに上手い歌手でもLPはたったの一枚しかリリースされていないのが、なんとも可哀そうな気もしてしまう。

EPに関してはレコード会社も10枚ほども作って頑張った痕跡が見られ、時に小ヒットもあったらしいので、それでも幸せでもある、としよう。

|

|

| 愛車を売ろう | - 2020/01/16

- 長い間大切に持っていたポルシェ。

いよいよ売ろうと心に決めた。

だって、仕事の合間に乗ろうとおもっていたのだが、乗る時間が取れない。その内に当方もどんどん年齢を重ねてしまった。

こういう物も整理しておかないと、家内も困るだろう。

|

|

| Slow Boat | - 2020/01/15

- ちょうど私が休んでいたのだが昨年末の事、ジャズ喫茶「Slow Boat」のマスターが来店されたのだが、その時店に居合わせたお客様(Sさん)からマスターに「何故スローボートというネーミングになったのですか」と質問があったらしい。

その時、Sさんはソニー・ロリンズのWith Modern Jazz Quartet(Prestige)の演奏をイメージしていたらしい。

その会話になった時、仕入部長はフィル・ウッズのWoodlore(Prestige)の名演からだろうと考えた。

そうしたら、あにはからんや、マスターはテッド・ブラウンのFree Wheeling(Vanguard)の演奏がイメージだったと。

三者三様の思いが愉快だったという話で、楽しそうに笑っていたので、私は思わず大きな声で「私ならCharlie Parkerの曲ですよ!」と言ったものの、人の感性とはこれほど異なるものかと、実に不思議な感じであった。

まあ、多くの演奏家に取り上げられているスタンダードではあるが、ジャズが大好きでしかもいつも話をしている者同士が集まっても、一人として一致しなかったところが面白い。

みな、自分が好きな曲が一番良い曲だと思っているんだろうな...

|

|

| ゴーンさん逃亡 | - 2020/01/09

- ゴーンさんが日本から不法脱出。

やっている側にすれば映画「ミッション・インポッシブル」を地で行くスリリングな仕事だったのであろう。

私は、その仕事する側の仲間として働いたらどんなに楽しかったであろうかと勝手に想像してしまった。

ところで、ゴーンさんが被告としてだが 保釈中に隠れ家にしていた場所が 渋谷神泉町の交差点近くの旧山手通りのマンションであった。

その時、読んでいた雑誌が「男の隠れ家」かどうかは分からないが。モトエ

今回、脱出劇が行われたマンションがそのマンションであったかどうか、ちょっと住民に質問してみたら、ゴーンさんはもう、ずーっと以前に他の場所に隠れ家を移していたようだと言う話であった。

まあ、何となく、点々としていたのだろう。

それで、返事にこんな事が書かれていた。

「ゴーンさんはいませんよ。ゴーンさんだけに、Ghosn has gone。」

なるほど渋谷区の方は駄洒落も英語なんだね。

エライ!

|

|

| 交通違反 | - 2020/01/07

- 当店の近くの小さな信号のある交差点。

夕方5時から7時まで側道から出てくるクルマは右折禁止となっている。

しかし毎日、その時間になると、パトカーが2台張っていて不注意にも曲がってしまったクルマを捕まえている。

本当に、毎日で、それで私たちは「ああ、今夕方なのだ」と認識するのだ。

余りにパトカーが捕まえる事が多いので、信号と道路標識を見に行った。

確かに5-7時は左折のみとなっている。

しかし、ここの信号は歩行者が多く、しかも側道側が二つの道が分岐する作りでもあり、しかも高い位置に標識が設置されていて、しかもいつも配達の車などが駐車しているので、見にくく、とても左端の標識にまで目が行かない。

また5−7時が左折のみかが理解しにくく、しかも信号が設置された小さな交差点あれば、右折も可能のように見える。

という事で、警察にすれば毎日捕まえる事ができる、パトカーに取って草刈り場のような稼げる場所なのだ。

警察に正義なんてないんだな。

|

|

| カラスの | - 2020/01/05

- 新年早々、馬鹿話。

今朝、我が家の庭に焼き鳥が入っていたであろう紙袋が捨ててあった。

実は前日に、その袋や串などが道路の向かいのゴミ集積場の付近に散らばっていたのを見たので、あとから掃除しようと思いながら失念してしまったのだ。

それが、今朝になって、我が家の庭に捨ててあるとはトホホ。

「一体、誰がやったのだろうか、我が家に投げ捨てていくとは不埒なやつ、許せん!」

と家内に怒りをぶつけていると、おもむろに「なぜ他人のせいにするんですか?これはカラスが咥えて来て落としたものですよ、見れば端っこが少し破れているでしょ」と言う。

更に「他人を悪者にするのは悪い癖」だと。

また怒られてしまった。

油断のならないカラスめと怒っていると「カラスをいじめてはいけませんよ」と言う。

とんでもない仕返しが待っていると言うのである。

そこで聞かされた家内の友人の体験談。

ある日、ゴミ集積場でカラスがゴミを漁っていたので、ホウキを持って追っ払った。

ところが仕返しが待っていて、次の生ゴミの日、彼女がゴミを持っていくと、待ち構えていたらしいカラスが上空から、彼女の頭を目掛けて腐った魚を落した。

怒り心頭、悔しくても仕方ないのだが、何はともあれ洗い落とそうとしたのだが、何度も洗っても匂いが消えなく大変に困ったそうだ。

その事件があった頃は家内と友人は横浜のブティックに努めていて、その店が「カラス」という名前だったので、話を聞いていて余計に可笑しかった。

カラスの祟りは我が家にも、であったのであろうか。

|

|

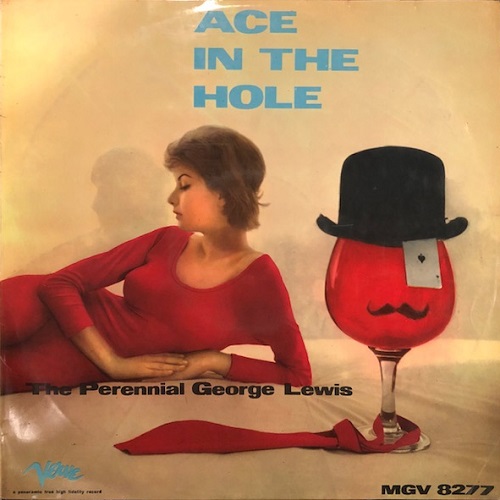

| GEROGE LEWIS “ACE IN THE HOLE” | - 2020/01/04

- GEROGE LEWIS “ACE IN THE HOLE” VERVE MGV-8277 (ITALY)

入荷したレコードをみていたら、ジャケットがちょっと気に入ってしまったので掲載しよう。

米国盤が原盤で、同番号であり、原タイトルは”THE PERENNIAL GEROGE LEWIS”である。

演奏は58年に仲間とVERVEに残した貴重な、音質も良好な一枚なのである。

何しろ原盤の方はジャケットが彼の演奏中の顔で、至って普通のジャケットデザインである。

しかし、イタリアに行くとこれが、” ACE IN THE HOLE” となっていて、ジャケットは身体の線の艶やかに着衣のマヤと言ったら良いのであろうか?

まさに、日本語に直すと「とっておきの切り札」となろうか。

見事なジャケットである。

なんとも素敵になってしまうのだからイタリアの恐るべき底力。

正月早々、楽しくなってしまう。

|

|

| 明けましておめでとうございます。 | - 2020/01/04

- 明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。

本日より、営業いたします。

|

|

|