HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

| 年末年始の営業 | - 2019/12/28

- 年末年始の営業について

31日と三が日は休ませていただきます。

よろしくお願いいたします。

12月30日 通常営業(ただし 20時閉店)

12月31日から1月03日まで 休み

01月04日 通常営業 (ただし、20時閉店)

よろしくお願い致します。

店主

|

|

| クリスマス。 | - 2019/12/27

もうクリスマスは終わってしまったのだが、クリスマスで聴く我が家の一枚はこれ。

Very Special Christmas、A&Mレコード 1987年発売のキースヘニングのデザインで、マリア様が産まれたイエスを抱いている絵柄の神々しいLPなのである。

ポインター・シスターズ Santa Claus is coming to town から始まって、B面のRUN DMCのカッコ良い曲など、実に気持ちが良くて、ついつい毎年レコードをかけてしまう。

なんでだろうね。これしかレパートリーが無いのかね。

そうそう、それと、Bing Crosby とDavid Bowie のlittle drummer boy、のシングル盤。

これは名人芸の唄だね。

そうそう、それからもう一枚、Jan Johansson とGeorge RiedelのJazz Pa Svenska.。

厳かな気持ちになれるのだ。

先ほど友人が報告に来て、彼は地区センター等でジャズDJをやっていて、ちょうど数日前のDJでJan Johanssonのこれを掛けたら、皆、下を向いて黙って聴き入っていて、聴き終わってすーっとした顔つきで、喜んでいたそうだ。

正に心が洗われる一枚。スエーデン風クリスマスの一枚だねえ。

私の汚れた心も綺麗になりたいなあ。

と言う話。

|

|

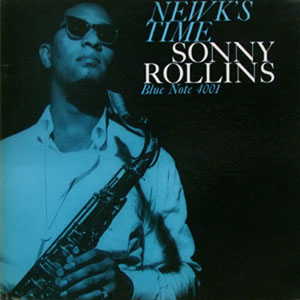

| SONNY ROLLINS “NEWK’S TIME” | - 2019/12/26

- SONNY ROLLINS “NEWK’S TIME” BLUE NOTE 4001 (USA)

豪快サウンドとよく言われる所のロリンズのサウンドであるが、その中でどれがと言われてしまうと、悩んでしまうのだが、割り切ってこれというと、このアルバムになってしまうのか?

音質も素晴らしいのだが、なにより強い音で、テナーサックスのゴリッとした音はここまで気持ち良い男の味わいは他には無い。レコード芸術として1950年代の完璧ともいえるサウンドを楽しんでいただきたい。

今回入荷した盤はRマークが付いているのでオリジナル・セカンドと言えるものであるが、音質は別段変わることが無いので、オリジナル盤が欲しいが、ちょっと高いからと躊躇している方にお薦めである。

ところで、ロリンズの音楽であるが、ちょっと1956年と57年を比較してみた。

勿論、彼が立派な作品を世に送り出している時であり、どちらも文句は無い。

しかし、56年57年という年は、モダンジャズ界に置いても特別な年でもあり、ほとんどの傑作はこの年に生まれたと断言しても、あながち間違いでも無い。

そしてロリンズに戻って考えれば、57年は彼にもステップアップがあった年でもあり、ピアノレスを試していたり、苦悩が始まりつつある年にも差し掛かっているのである。

彼は人気においてもジャズメンの頂点にいながら、悩む人でもあったのではあるが、その後、翌年などにちょろっと作品を出してただけに終わり、その後は32歳に「ブリッジ」を出すまで隠れる。

ということで、57年の作品の当NEWK’S TIME 及び A NIGHT AT THE VILLAGE VANGUARDは非常に重要な作品でありかつ、ハードバップとして最も充実した作品とも言え、他の追随を許さぬ最高の出来映えでもある。

私は、この頃のロリンズの作品を年代順、たった2年だが、眺めるだけでいつも興奮する。

ちょっと、確認をしよう。

1956年(26歳)

1956 3月22日PRLP 7038 Prestige “Plus 4”

1956 5月24日PRLP 7047 Prestige “Tenor Madness”

1956 6月22日PRLP 7079 Prestige “Saxophone Colossus”

1956 10月5日PRLP 7095 Prestige “Plays For Bird”

1956 12月7日PRLP 7207 Prestige “Sonny Boy”

1956 12月16日Blue Note BLP 1542 “Sonny Rollins, Vol. 1”

1957(27歳)

1957 3月7日Contemporary “Way Out West”

1957 4月14日Blue Note BLP 1558 “Vol. 2”

1957 9月22日Blue Note BLP 4001 “Newk's Time”

1957 11月3日Blue Note BLP 1581 “A Night At The Village Vanguard”

1962 ( 32歳)

RCA Victor LPM-2527 The Bridge

56年、57年、そして62年のたった3年でジャズの代表作ばかりである。

また、27歳にして、もう悩むのかと思うのだが、これからはモードの時代だと言われ始めていた中にあって、ロリンズは余程のへそ曲がりであったのか、それとも余程卓越した音楽家として自信があったのか、モードの探求に勤しむことが無かったのであろう。あろうというのは、私もその辺の心の内は分からないから。

しかし、The Bridgeにおいては見事な実に難しいコードによる新しいジャズを示したのである。

当時はそんなロリンズの素晴らしさに気が付く人は少なかった。

世の中はモードのコルトレーンが一番でコードに執着するロリンズは終わったと思われていたのだが、現在になってみればモードなど大学生でも出来るジャズであって、Bridgeに聴かれる音楽は非常に高度なジャズであったと言うしかない、何よりもジャズの伝統に根ざしているのもロリンズであった。

実に信念の人だなあ、と思うのである。

|

|

| 交差点の真ん中で | - 2019/12/24

- 最近は、街中での喧嘩というものをまず見なくなった。

増して夫婦喧嘩など。

それが昨日、見たんだ。

外国人だったんだけど、奥さんが旦那に向かって大声で、「FUCK YOU!」って。

それも珍しい大声だったので、周囲のビルに反響するほど。

皆驚いていた。

しかし、外人の声は大きいね。

私も昨日、家内にチクチクと言われ、急にお腹が痛くなってしまったのだが、もし、あんなに大声で、罵られたらその場でひっくり返っていたに違いない。

怒られたけれども、あれほどではなくて、ホッとしたのであった。

|

|

| ボルボ | - 2019/12/20

- ウチのボルボ、またまた故障。

走り始めたらいきなりエンジンマークが点灯してしまった。

そのままボルボの修理に走って行って、受付の方に「私は三月(ミツキ)毎にこちらに御邪魔しているような気がします」と言ったら笑われてしまった。

本当に今年は4回は、なんだかんだで来ている。

税理士さんにも、これ以上修理費が嵩むなら買い替えを検討しなさいと言われているのだが、手ごろなライトバンで、価格も安かったし、5ナンバーサイズの大きさで、運転しやすいのでつい他の車に触手が動かない。

あと2・3年は乗りたいと思っている。

なのだが、果たしていつまで乗れるのか?

既に13・4年、これだけ乗っていれば色々不具合が出るものだが、ここ数回パーツを取り換えれば、また長く乗れそうな気もする。

その考えが一番の失敗なのかもしれないが、私は貧乏性だから。

|

|

| ジャズ喫茶「SLOW BOAT」 | - 2019/12/19

- ジャズ喫茶「SLOW BOAT」

たしか9月に開店されたはずであるが、私もなんだかんだと時間が取れず、やっとの事で伺う事ができた。

池上線の雪が谷大塚駅下車、駅から都心方面に中原街道を4分ほど歩くと、菓子屋のシャトレーゼの看板が見えてくる、見えた所でシャトレーゼまで進まずその手前で右に折れる。

いきなり住宅街なのでえっ!と思ってしまうのだが、そこはひるむことなく、1分ほど進むと左側に目指すジャズ喫茶「SLOW BOAT」は静かな佇まいであった。

中に入ると、自宅に帰って来たかのような温かな雰囲気。眼差しの優しいマスターに何とも心が落ち着く。

新規オープンにしては、今どき珍しいレコード主体の店で、それもかなりの数がオリジナルだとか。

コーヒーを注文してからメニューを眺めていた家内が、あら「ラプサン・スーチョン」て珍しいわね、というので久しぶりに中国紅茶も頂いた。Lapsang Souchongは紅茶を馬尾松(バビショウ)という中国南部の松で燻したもので、正露丸のような香りがする紅茶である。

きけば奥様の趣味だとか。

さすがに趣味の高い、どの道も通の夫婦である。

そうそう、食事類はやっていないので、駅から歩く中原街道沿いのカレー屋「ヤーマ・カーマ」でカレーを頂いてから行くのも一興かと。

インドカレーにしては脂っぽくなく、美味しく、胃にもたれる事が無かったからである。

住宅街のジャズ喫茶は素敵な店だった。

雪が谷大塚で「SLOW BOAT TO CHINA」

|

|

| 温暖化で | - 2019/12/16

- ところで、国連気候変動枠組み条約第25回締約国会議(COP25)で、小泉進次郎環境相はさぞ居心地が悪かったであろう。

かつてCO2削減のリーダー的存在であった日本が、現在すっかり悪者になってしまったのであるから。

と言う事は、国民による節減などして追い付かない状況であって、その主にCO2を排出しているのは電力会社である。

と言って電力会社を責める事は出来ない。

なぜなら、原子力発電を嫌った国民の総意なのだから。

情報を見ると、2017年の発電の燃料は石油9%、LNG(液化天然ガス)40%、石炭32%で全体の81%にも上り、水力や風力など再生エネルギーによるものはたった16%、原発はわずか3%、にしかなっていない。

ほとんどが石炭に頼っている中国を笑っていられない状況で、二の舞になる恐れもある。

かつての水力発電はほとんどが原発推進時に稼働中止に追い込まれており無残な姿をさらしているのみ。

風力もオランダのような海と陸地の境の平坦地の、良い場所は無く、今後それほどの効果も見込めない。

思うに、地球温暖化を懸念する運動家達は、何となく訊けば基本原発反対論者たちでもある。

しかし、世界的な傾向として電気自動車なども好ましいとしている訳で、とどのつまりは現状において原発ありきのCO2削減である。

温暖化も反対、原発も反対と言うのは容易いが、しかし産業は成り立たず、我が国の経済も著しい後退を見ることになる。

温暖化は一方で、後進国に森林伐採の禁止、後進国の工業発展を妨げる事でもあり、皮肉な事にそれが一番手取り早い手段でもある。

言って見れば、早くに産業革命を成し遂げた国は優雅にして、後進国にもそのままで発展せずにいる事を要求するものでもある。

どうしたもんかのう?

|

|

| 地球温暖化 | - 2019/12/15

- グレタさんというスエーデンの16歳の女の子が国連で地球温暖化に警鐘を鳴らす。

マスコミは大いに飛び付き、同調する支持者・政治運動家は喜び勇んでしまった。

先日でも、新宿で「地球を守れ」「地球を守れ」と行列が出来ていた。

地球を守れとは、一体どういう風に守るのか、人類が消滅しても地球は地球なのだが、守れと言う意味がオジサンには分からん。

さて、国連にまで引っ張り出し、相当な悪い言葉で平気で罵しるこの女の子、そこまで言うのなら、確固たる数字をだしたのでろう、きっと。

しかしこの後、何年で何度上がると言う計算が彼女に出来ていたのだろうか。

私は思うに相当な難しい数式なのであろうと思われるのだが、その遠大な計算から導き出すことが彼女に出来るのであろうか?

もし、彼女が研究の結果行き着いたその数式なりを示して下さったなら、それなりに説得される事もあろう。

しかし、学者的な所も無く、そういう家庭とも思えない。

父親も父親。 ともかく子供を引っ張り出した大人たち、それがいわば国家間の駆け引きの道具に使われるのは、テレビでも見ていて気持ちが悪い。

なんとかならんのか?

|

|

| コーヒー ドリッパー | - 2019/12/12

- 最近、デカフェ(カフェインレス)にしたので、カフェイン等の心配なくコーヒーの味を楽しむことが出来るようになった。

安心したせいか、それに連れコーヒーを飲む量が若干増えた。

出社前にポットに入れて仕事中に飲むコーヒーを用意している。

で、コーヒーを淹れるドリッパー。

従来はプラスチック製の円錐型の紙ドリッパーにしていたのだが、豆屋さんに置いてある商品が気になって訊いて見ると、ステンレス製で極小の穴が開けて有る物らしく、紙が不要であると。

それはうま味がしっかり出るに違いないと、ちょっと高いが購入。

淹れて見ると、香り、味も一段と上がっている。

これは良いと満足している。

ただ、紙のドリッパーの時はコーヒーカスをそのままポイっとゴミ箱に捨てれば良かったのだが、今度のは、水分を切ってゴミ箱に開ける、だがどうしても壁の部分にかなりのカズが残る、それを水道で洗うのだが、下水のパイプが詰まりはしないかとちょっと心配になる。

まあ、綺麗にすれば良いのであるが。

|

|

| 切られて死んだの五万回 | - 2019/12/10

- ほぼ毎日、CSテレビで時代劇を見ている。

そうすると、おやっ!と思う事があって、切られて死んだ人なのだが、前に見たさっきの番組でも切られて死んだ人じゃない?。

注意して見ていると、悪人のグループは殆ど同一人物である。

一日に三度も四度も同じ人が切られて死んでいる。

私は見ながら「お前、さっきも切られて死んだばかりだろう」。

と思わずテレビの画面に語り掛ける。

昔の植木等の歌ではないが「切られて、死んだの5万回」という事になる。

その辺りが、時代劇の面白さ。

実に愉快である。

しかし時代劇は、役者がいなくなったと私がいつも言っている事だが、1970年代から既に役者が少なかったのだろう、ほとんど同じ人たちが悪役を演じている。

可笑しいと言えば可笑しいのだが、悲しいと言えば悲しい話である。

|

|

|