HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

| ハナニラ | - 2019/04/04

- ニラとはまた風情の無いことであるが、花は楚々とした淡い青い春の花である。

葉っぱの生え方は確かにニラのようでもある。

と言って食べられる訳ではないようだ。

この花は我が家の庭に植えたわけでは無く、いつの間にか自然に生えて来たものである。

きっと繁殖力の強い植物なのであろう。

葉っぱが雑にふわっと生えているのに比べ、茎が一本すっと出て一つ花を付ける。花が待ち遠しい春先に貴重な花を付けるのが嬉しい。

ただ、あっという間に群生するので油断ならない所でもある。

|

|

| バイモユリ | - 2019/04/03

- こんもりと葉が茂り、地味目の小さな百合のような花が咲いた。

バイモユリという。

庭に出た猫がこの葉っぱを食べようとするので、これは身体に悪そうだと、私が止める、という事を毎朝している。

2・3日前の事、玄関のドアが開けっぱなしになっていて、家内に「家に入ったら、必ず玄関の鍵を掛けて下さいとお願いしているのに、開けっ放しとはだらしなさ過ぎます」と怒られてしまった。

私は鍵は掛けなかったかもしれないが、ドアを閉め忘れはしない。と思いながら黙っていたのだが、やがて台所で白黒のオーラがゲーゲーと草などを吐いた。

見たらバイモユリの葉っぱだった。

という事はドアを開けた犯人はオーラだという事でもあり、勝手に外に出て葉っぱを食べ、戻って来ていたのだ。

重いドアも開けてしまう猫はまったく油断ならない。

|

|

| ラジオのCMで | - 2019/04/02

- ラジオのCMで

「苦い味が嫌い」

「特にお薬が」

「だからジェネリックが好き」

「だって、イチゴの味が付いていたり、甘い味になっていたりするから」

国民に薬価の安いジェネリックを勧めたいばかりに、甘いからとか、イチゴ味だとか、そうして騙すのだ。

これが政府のやる事か?政府じゃないか?いや、厚労省だからやっぱり政府だな。

政府は国民を守るためのものだが、もはや、政府は政府のお金を守る事が第一目標であって、国民の健康なり、人生なりを守る意思は無いらしい。

これが日本の政府。

まあ、こんなもんだな。

私はジェネリックは好きではない。

再発だからな。

レコードだってオリジナルが良いんだもの。

|

|

| 近所の蕎麦屋 | - 2019/04/01

- 当店の近くの行きつけの蕎麦屋。

今月いっぱいで閉店することを決めたらしい。

店を引き継ぎたい方がいたようだが、家賃の値上げを目論んでいる大家との交渉が上手くいかず、話もなくなり閉店になると。

この辺りの家賃の上昇も、一頃の半分くらいは高くなっている。

坪3万が4万5千ほどになっていて、どのビルの大家も強気になっているらしい。

しかし、私がここで仕事は始めて以来の付き合い、いつでも遅い時間であっても食べ物を出してくれていた店が無くなってしまう。

大将も女将もさっぱりしているけれど、私は寂しいなあ。

|

|

| 引っ越し | - 2019/03/31

- 通勤が大変だから、青葉台の家を売却し都内にマンションでも購入したらどうかと考えていた。

週刊誌の老後生活の特集を読んで、自宅売却のマンション住まいとか、テレビのCMでよく目にする、リバースモーゲージとか色々な案がありそうで、家内と話し合い、心が揺れていた。

しかし家を売ったとして、どれほどのお金が残るかと考えてみるに家屋解体費用、不動産屋の手数料など積み重ねると、実際いくらも残らないらしい。

マンションに移れば移ったで、管理費、修繕積立金と毎月の出費が大きい。

これは余程の理由でもなければ、都内への引越しは無理ッ!という感じである。

今、住んでいる家も気に入ってるわけでもあるし。

おまけに死んだらお墓をどうするのかとか、歳を取るとろくでもない話ばかりである。

金があればなあ。

貧乏だからどうしようもない。

|

|

| ボルボ | - 2019/03/29

- 会社のボルボは12年物で、最近色々不具合が出て来た。

オルタネーターが壊れた話はすでに書いた。

その後、暖房の風が出なくなったのだが、まだそのままにしている。

そうしたら、今朝はパネルにブタの蚊取り線香入れのようなマークが点灯。

クルマを路肩に停めて説明書を見るとエミッション異常だと、エミッションっていわれても私は分からない。

慌ててネットで近くのボルボのショップを探し修理で持ち込んだ。

工場の方がチェックしている時に近づいき、どうですか?と訊いたら、なんとエンジンオイルが減っていたので、オイルの圧が不安定になり表示が出たのだと。

オイルを入れれば治ると思う、と言われホッとすると同時にメンテ・チェックをしてない事を恥じた。

ついでに暖房の風が出ないと言ったら、水も減っているのでそのせいだと。

オジサン恥ずかしくなってしまった。

1時間足らずの間に、直してくれ、忙しい中洗車までしていただき、恐縮して帰って来た。

もっとクルマを労わらないとダメだ。

クルマ好きだなどと言えなくなってきた。

(写真はそのマーク、エンジンのマークと言われれば、その通りでもある)

|

|

| 東名高速の運転で | - 2019/03/28

- 私は時々クルマで出勤する事がある。

東名の青葉インターから東京出口まで走って来るのだが、高速道路の走り方で気になる事がある。

少しでも自分だけ先に進もうと東京出口で降りるための左車線を走って、車線変更禁止の直前で本来の自分の車線に戻るクルマがかなりの数いる。

そうすると、どちらの車線もその分渋滞する。

そういうクルマが沢山いると後ろに並んだクルマはドンドン渋滞する。

また、最近不思議な事に路肩の予備車線を走るクルマも時々見かける、一頃はそういう不届き者のクルマも見なくなったと思っていたら、最近は時々見かけるようになった。

それに2車線マタギで端から端へ車線変更するクルマの多い事。

自分だけ良ければ、それで良しと思っている人たちがいかに多い事か。

警察はこういう不届き者たちを野放しで良いのか?、何をしているのかと実に残念である。

思うに、人間とはいかに利己的であろうか? 自分より前に進んだ人間をいかに羨むものなのか?

今日も右へ左へと悪あがきをしている車を見ながら、オジサンは愕然とするのである。

運転マナーとは結局、民主主義そのものかもしれないと思いながら。

日本は民主主義だろうって?

いやいや、まだまだ。

|

|

| スミレ | - 2019/03/27

- 庭を眺めていると、スミレの花が咲いている。

春だね。

去年もこうしてスミレが咲いたのを見ていた。

あれからもう一年。

なんだかんだと、生きている。

|

|

| 我が家の猫 | - 2019/03/26

- 我が家の、白黒の猫オーラ。

歳を取ってきたので甘やかしてしまったせいか、朝食はもちろんの事、我々の食事の時には、テーブルの上に手を伸ばしてくる。

それだけなら良いが、テーブルの淵に置いた皿の中にまで手を突っ込んでくる。

毎朝の時は、猫に根負けしてバターを切って口の中に入れて上げるのが習慣になってしまった。

そして家内は塩分は猫の身体に悪かろうと、無塩バターを専用に買ってくる。

これで良いのだろうかと思いつつも、ねだられると、つい口に押し込んでしまう。

何しろ、テーブルの淵に顎を乗せて来て、じっと見つめられると、勢いに負けてしまうのである。

|

|

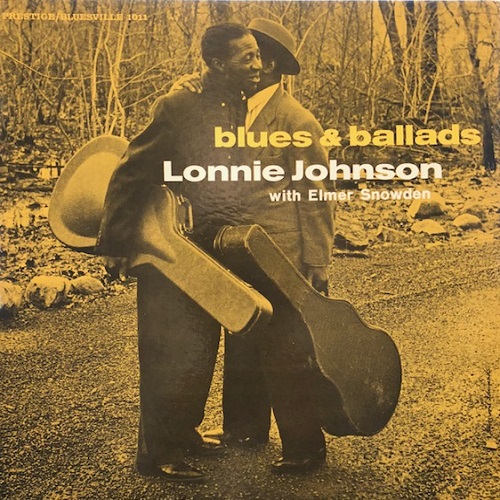

| LONNIE JOHNSON with ELMER SNOWDEN “BLUES & BALLADS” | - 2019/03/22

- LONNIE JOHNSON with ELMER SNOWDEN “BLUES & BALLADS”

BLUESVILLE 1011 (USA)

ブルースのアルバムであって、ジャズではない。

近年ブルース・レコードの価格高騰は目を見張るべきものがあって、もう私の手に負えなくなってきた。

その中にあってPRESTIGE系ブルース・レーベルBLUESVILLEはLP時代の1960年頃からのリリースなので、まだ若干安目でもある。

BLUESVILLEの良い所はジャケットの写真が素晴らしく、それはコーティングが施されているのだが、他のブルースのレコード、即ちコーティングの有る無し、だけを見てもコーティングがあることにより重厚感が出て、なんだか心に響くものがある。

今回はジャケットのカッコよさだけを書こう。

特に私が好きなジャケットが今回の写真。

1960年に録音されたもので、道端でロニー・ジョンソンとエルマー・スノーデンがギターケースを抱えたまま、抱き合っているものである。

場所がまさに道端。

道路なのであろうが、私はどうしても道路とは言いたくない「道端」と言わしていただく。

2人のブルースマンがどこかの町に行ったら、林の茂っている道端で出会った。「おお、なつかしいじゃん」、「うん、演奏しようか」と抱き合っている図である。

上手いこと作ったものである。

私などのジャズ〜ブルースが好きなマニアには人生の裏側が見えるような気がして、自然と感動が湧いてしまうのである、涙なくして見る事ができない。

この作品は二人共、年齢が60歳くらいの時である。

流石に洗練度があって、良いよね。

ジャケを見れば内容が分かると言う作品でもある、味が出ていて。

|

|

|