HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

| 紫陽花咲く | - 2018/06/29

- 季節も夏に向かって動くと、庭の花もあっというまに変わって行く。

毎日ボーッとして生きる者にとって、そのスピードは非常に速い。

梅雨に入ったとニュースで聞いたばかりに、もう梅雨明けだと。

山桃の実が生ったかなと思ったとたん、カケスなどが来て、あっというまに食い散らかして、地面にたくさんの実も落として行く、可愛さも感じ感じながら掃除するのもバカらしい。

いままで あちこちの家の庭に見かけたアジサイも もう終わりに近づいた。

空を見れば燕が飛んできている。

花の咲くのを見ていると、もののあわれさが身に染みる。

紫陽花を 君がコップに 挿したのに

老猫と 我はじっとして 紫陽花さく

|

|

| レコードを聴いて.... | - 2018/06/28

- 暇に任せて、家ではレコードばかり聴いている。

それで、よくよくじっくり聴いて歌詞を見ていて、アメリカのスタンダード曲の歌詞のロマンチックさに驚いている。

日本人のただ愛してるだの好きだのと連呼するばかりの歌とは、大いに異なる。

我々のロマンティックは、その時、一時(いっとき)だけの努力であるが、アメリカ人のロマンティックさは、男女二人がカップルでいる限り永遠に続くものらしい。

そういえば思い出した話があって、私の米国在住の友人の御嬢さんが、学校の先生をやっている。

その働きぶり、生徒への愛情に、独身の校長先生が甚く心を動かされ、結婚をすることになった。

さて、結婚したものの数年経ったある日の事、旦那さんから離婚してくれと言われた。

理由は、奥さんが仕事中心の生活で、「ロマンティックな事がひとつもなかった」という事だったそうだ。

この辺りの離婚理由は日本人には見当もつかない。

だってこんな事なら、日本では半数以上の夫婦が離婚になるに事は間違いない。

俺は一生懸命働いて家族を養っている等と自負していても、なんの意味もない事になってしまうのだから。

夫婦とは、アメリカ人にとって二人でいるという事はロマティックな時を共有すること「愛を育む時間」という他言いようがない。

奴隷経済社会の頂点に立っていた白人たちは、生活において相当楽をしたと思うが、その結果遊びにおいても非常に洗練されたものを手に入れたものと思われる。文化の著しい進歩であった。

そういう人たちの伝統の理解は、われわれには大変に困難である、としか言いようがない。

|

|

| 久しぶりに.... | - 2018/06/27

- 久しぶりに店に行った。

ひと月ぶりである。

店にいても落ち着かず、付き添いで付いてきた家内と喫茶店に行ったりして仕事にはならなかった。

調子がでないなあ。

|

|

| 聴く音楽 | - 2018/06/01

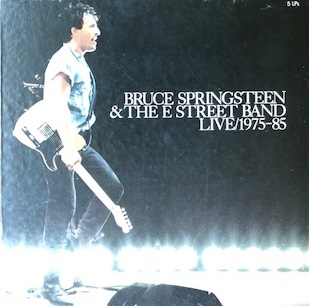

- ここ数日、聞く音楽と言えば、ブルース・スプリングスティーンばかり。

なんでかは分からないが、ロックづいているわけ。

BRUCE SPRINGSTEEN "LIVE 1975-85" というボックスの5枚組。

この人の演奏のそこはかとなく聴こえてくる悲しげな音の儚さがたまらなく好きだ。

普段はジャズばかり聴いているので、つい10年以上も聴いていなかった、毎日毎日が暇でなんでも聴いているうちに、棚の中のレコードにふと目が行って、そうだこれを聴かなくちゃと思ったら、もういけない。

朝からこればかりだ、

ロックのレコード屋になったような気分である。

いや、長距離を車で走っている気持ちになる。私はスポーツカーで走るときはラジオ・音楽はいらない、エンジン音だけで十分で、そのうちにゆったりしたリズムだの音楽らしいものがエンジンの音の聞に聞こえてくる。

日本の音楽はこんな際にはせわしなくていけない。

しかし、この人の音楽は車で長距離を走っている辛さ、だんだん家が遠くなっていく切なさ、知らない街を転々とする人々の投げやりさが、うまく出ていて感心する。

パットメセニーのトラブベルスにもこんな感じがあるよね。

アメリカにしかない哀愁とでも言おうか。

アメリカ人は凄い。

|

|

| 寿司 | - 2018/05/29

- 青葉台の仲良しの寿司屋が店を閉めてすでに半年。

私はいったいどこの寿司屋に行ったら良いのかと悩んでいる。

ところで、その寿司屋さんは引退後、音楽とオーディオが好きな事もあり、なんとなく 私も付き合いが絶えない。

近所に仲良しがいるという事は実に楽しい。

それで、私の体調があまり良くないという話から、それならばと、自宅に出張寿司屋をやってくれると言い出し、朝5時から市場への買い出しから、下ごしらえ、道具の準備、やらなんだかんだと頑張ってくれ、夕方から我が家で寿司屋開店。

二人でなくてもいいからというので家内の兄夫婦を呼び、4人で寿司をいただいた。

相変わらずの美味しい寿司であった。

残ったシャリで私もひとつ握らせていただいたが、にぎり一つでシャリの味が違うことにも驚いた、

私は初めて、寿司ネタの仕入の領収書を見せていただいたが、魚の値段の高い事。

我々はス−パーやデパートの魚の価格しか知らいが、それなりの寿司ネタの値段はデパートの倍の値段で、驚いた。

商売となると、仕入れだけで店に潰れそう。

寿司屋は大変な商売だ。

いやいや、どんな商売も大変だ。

|

|

| 責任 | - 2018/05/28

- 近くの蕎麦屋の前を通ると、ご主人が大変そうにビルに書かれた駐車場の文字を直していた。

見ていたら主人が「いやね、知らないお客さんから電話があってね、駐車場の高さの表現が間違っているからと指摘を受けてね、車の屋根をコスッたからとお金を請求してきて、おまけに書き直せと、すごい剣幕でね...」とこぼしながら黒いペンキで書き直していた。

車を運転するものとして、それで人のせいにするのも如何なものかと考えてしまった。

自分の車の高さと駐車場に入れるかどうかは、公的な表示は別として、タイヤの空気圧もあるし、車高長のバネの事もあるし、ビルの表示ではなく自分で判断するべきものだが、できない人が増えたんだな。

その癖にファミリー向けに、車高が高い車ばかり増えた。

要は、車が好きでない人たちの為の車が増えたという事の影響でもあり、世の中どうやって他人に責任を押し付けるか、ばかりを考えている人たちが多くなったという事か?

本来車はまず自分の責任なんだけどな。

ついでにご主人が「無断駐車、罰金1万円と書いてあったら、それも電話がかかってきて罰金はおかしいと言うんだ、無視していたら、なんと3回も電話が来てさ、いやんなっちゃったよ」と罰金の部分を消していた。

確かに厳密に言えば、罰金は国家の法的な罰則である事は間違いない。

しかし日本語の使い方として、常日頃「罰金だぞ」などと使っていて、それで十分通用している、一般生活において何ら間違いではない。

それを最近のテレビのこれが正しい日本語などの放送のせいか、これが正しいと思い込んだら、周囲にも強要する人が増えた気がする。

変な世の中だなあ。

|

|

| また猫で | - 2018/05/24

- 猫ネタは止めようと思いつつ、今朝も猫。

朝食で食べようと思い自分の席にパンを置いたら、ブルがやって来て座ってしまった。

私の御飯ですよ、というように。

|

|

| ミルフォードのライブ・ポスター | - 2018/05/23

- 家内は、私の日記の猫ネタが受けないことを知っているらしい。

昨日、ビル・エバンスの事を書いたのは、家内に「猫の話ばかりではお客様に怒られますよ、しっかりしないと」と言われたからである。

それで、今日もジャズ関連で行くぞ!

家の中を整理していたら、変な紙袋が出てきた。

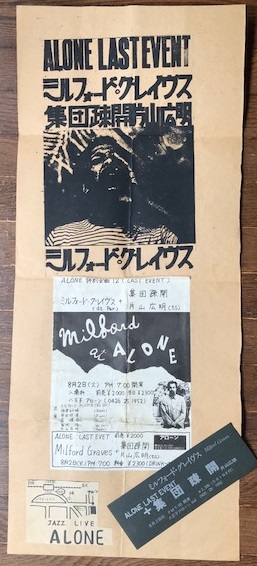

中から出して見たら、なんと長さ70センチ以上のミルフォード・グレイブスのライブのポスターとチケットだった。

ポスターは茶色の紙に、黒一色で手で刷ったもの、そこにチラシを貼り付け、そのまた下に紙を切り抜いた会場の地図が貼ってある。

よく見るとESPの手造りの作品を彷彿とさせる中々の図案である。

8月2日で、場所は八王子のALONEという。

ミルフォード・グレイブスと集団疎開+片山広明となっている。

チケットもあるのだから、私が行ったんだろうなあ。

|

|

| Bill Evans “Waltz for debby” | - 2018/05/22

- Bill Evans “Waltz for debby” Riverside RLP399

(入荷はRM399である)

1961年6月25日 於、ビレッジ・バンガード( the village vanguard)

メンバー ビル・エヴァンスBill Evans (Piano)

スコット・ラファロ Scott la Faro (bass)

ポール・モチアン Paul Motian (dm)

録音 デヴィッド・ジョーンズDavid Jones

ビル・エヴァンスのアルバムWaltz for Debby等数枚は、レコード棚の中にあって、誠に目立つ存在である。

それは背表紙がピンクで、遠くからでも目標として目立つ。

それはかつてジャズ喫茶のコレクションを眺めながら、コルトレーンのインパルス・レコード盤の10枚以上のオレンジ色の背表紙が連なった眺めを心底羨ましく思った事と同様である。

正に、ピンク色がくっきりと光っている姿は、可愛らしく頼もしい。

アルバムWALTZ FOR DEBBYはジャケットのデザインが非常にロマンティックである。

乙女チックな横顔のシルエットの写真はよくぞやったと思える使われ方。

従ってリスナーは音楽を聴きながら、その元となる乙女のイメージを思い描く。

そのイメージは音楽のもう一つの伴奏として、リスナーの心の底に定着するのだ。

なんと上手い舞台装置なのであろうか。これぞレコード芸術の極致とも言える出来。

59年末までマイルス楽団に参加し期が熟すのを持っていたかのように、退団してからの彼の活躍はリバーサイド(Riverside)レーベルによるものが大きい。。

12月にポートレイト・インジャズ(Portrait in jazz)Riverside12-315を録音するや、評論家、ジャズ愛好家の間で高評価を受け、彼は60年代は己の時代であると確信したにちがいない。

メンバーにも恵まれた事は単なるラッキーではない、天才は自ずと集まるものでもあり、スコット・ラファロ(Scott laFaro)、ポール・モチアン(Paul Motian)と集まり、伝説のトリオは結成された。

Portrait in jazz(12-315)で演奏された「枯葉」はたちまち人気となり、マイルスデイビス(Miles Davis)の「枯葉」に劣らぬ高尚さで、わが日本に於いても、枯葉はジャズのレパートリーの人気曲として無くてはならない定番になった。

彼等の演奏は緩みの無い、一体感のある、しかもロマンティックさも持つと言う、理想的、かつ初心者が聴いてもたちどころに虜になる名演奏の折り紙が付いた。

つぎに1961年2月2日に録音された作品Explorations(12-351)も好評で、非常にすっきりとした研ぎ澄まされた演奏を聴く事ができる。

実は、このアルバムこそコレクターの中で最終的も最も評価の高い一枚でもある。

さて、61年全米ツアーの後の6月、さらに幾多の演奏をコナしさらに磨きがかかったトリオはビレッジ・バンガード(Village Vanguard)に出演した。

6月25日、問題の作品群の演奏は最終日のライブ録音であった。

しかし11日後ラファロの交通事故によるショッキングな死であったと、キープニュースが自らライナーに書いたほどの失望感の内に、サンデー・アット・ビレッジ・ヴァンガード(Sunday at the Village Vanguard)Riverisde RLP376は発売された。

そして、続編として企画され、ワルツ・フォー・デビー(Waltz for debby)Riverside RLP399がリリースされたのである。

思うにラフォロの死で急いで作品にしたのではあるが、内容的にはもちろん文句はない優れた作品である。

前者はエバンス自身が選択した、ラファロのベースに光を当てた作品に仕上がっており、全体的に厳かな感じである。

後者はビル・エヴァンスのソロも十分に聴けるようになっていて、3人のプレイの絶妙なやり取りなど、スリリングな感心する作品に仕上げている。

もっとも充実した時期だけに、優しさと厳しさと個人の表現もそこかしこで緊張感を醸し出す、しかも親しみやすいロマチックなメロディーは繊細である。

オーディオ的に言えば、観客の耳に優しく、ラフォロのベースは緊張感のある音の運びでベースの音の瞬発力は、納得の行くサウンドで作品の質が高い。

特徴的な点のもう一つは、インテリジェンスがあるサウンドだという事である。

録音はライブであるにも関わらずメリハリがある。

このような格別な美しい演奏には、綺麗なサウンドと静寂が必要なはずであるが、消し去られる事なく、音楽の一部の如く堂々と入っている所が実に痛快である。さらに30ヘルツ以下の帯域が聞こえる装置ならば、地下鉄の音がハウリングの如く響いて来るのも、今となっては聴きどころでもある。

通常これだけの雑音のあるアルバムが名盤とされるのだろうか?と不思議な気持ちにさせられてしまうのだが、にも関わらず、ここまでの作品となったことは彼らの質が高かったとしか言いようがない。

私はこの雑音があったからこそ、その臨場感に包まれ、幸福感を味わえるのだと思う。

確かに、思えばザワメキが大きくなんと心無い観客だと怒りを感じながらも、これで良いのさとまた納得する。

この作品こそが、彼の持っているリリカルでロマンチックな情緒を最も良く表した作品であった。

録音について

録音技師は米国盤のライナーにも記載があるデヴィッド・ジョーンズ。

近年研究家の間において、彼の録音が特別な偶然で腕の上がらない録音技師のタナボタであるかのような書き方を見る。

しかし、彼はジュニア・マンスのアルバムなど、同社で録音もしており、また同レーベルには時々彼の名前を見かける。

確かにあまり多くの仕事はしてはいないが、録音は皆悪くなく、真っ当な良い音作りである。それなりに仕事を残していて、ひょっとするとここのクラブでよく仕事をしていたのであろうか?

マニアの話に続く。60年〜62年頃、レコード番号にRLP記号をふっていたのが、先頭の「12」が付かなくなり、更にその後変化がみられ、特に62年から63年頃、RMという記号が付与される。極わずかな間である。

また、62年末ビル・グロア氏(BILL GRAUER)の死去もあり、63年から活動停止

し録音も止まっており、64年に会社倒産している。従って番号付与も一律の法則に進

んでいない面がある。

モノラル「RM」と、ステレオ「RS9399」は62年から63年あたり、あるいは6

4年の初期までにプレスされたと思っても良いかも知れない。

従って、オリジナル・プレスから2・3回目までの期間は極めて短期間だったと言える。

その後のプレスはORPHEUM PRODUCTIONとなるが、スタンパーは原盤をそのまま使

っていたようだ。

欧州版が無視できないので、ちょっとだけ、

同レーベルは欧州に進出し、INTERDISC盤としてプレスをする事になる。一般的なレコードとしてイギリスとオランダとを比較すると、イギリスの方が古そうであるが、わずかな期間であろうか。しかし、当Waltz for debbyアルバムのイギリス盤は見た記憶がない。当然あってしかるべきであるが、オランダ盤しかないのであろうか?。

同社は63年から活動停止、録音も止まっており、64年に会社倒産しているので、この時期欧州でのプレスに掛けていたのかもしれない。しかし、67年にABCレコードに取り込まれる事になるので、欧州盤が盛んに作られていた時期は、このような62年から66年あたりになるのではないか。

以上、私が当アルバムに至った記憶だけを忘れないために書き綴った。

写真は後で。

|

|

| 猫の話 | - 2018/05/20

- 猫の話

昨日、ベットの上に乗って白黒のネコ(名前オラ)が寝ていたところ、そこに黒い猫(ブル)がやってきて、添い寝をする感じで、オラの手に、手をかけて寝た。

今朝はブルがハウスで寝ているところに、オラがやってきて、ブルの手のひらに、自分の手を重ねた、いやいや、その可愛い事。

写真に撮ったが、かおが写らないのがちと惜しいが.....

只の猫馬鹿である。

|

|

|