HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

| 大統領の一言で... | - 2018/05/19

- 在イスラエル米国大使館のエルサレム移転により、パレスチナの抗議デモの取り締まりで58人死者が出たと新聞報道があった。

今までのイスラエルにおける軍の発砲で死人が出るのはイスラエルとパレスチナの問題であったが、今回はそれではなく、アメリカ大統領が直接の原因を作ったことが大きい。

今後トランプのせいで何人死ぬのか、よく観察しないと。

トランプの恐ろしさは計り知れないものがあって、イスラエルにおいてエルサレムはイスラエルの首都であり何ら問題は無いという、もろユダヤのための行為であり、そこで異教徒が何人死のうと知ったこっちゃないという、アメリカ人とはこういう人間かと思った。

いや、歴史的にみれば白人のやって来た事はこんなものである。

これも大統領選挙に遡るが、ユダヤ資本から32億円相当の資金提供を受けたとされるから、その御恩返しである。

アメリカ大統領になることは世界のリーダーたる事である等とは、もはや幻想である。

日本の首相の、学校作ったからと国会で年中も揉めている方も理解できないが、アメリカ大統領よりずっとマシである。

|

|

| 雀 | - 2018/05/18

- 最近、スズメをあまり見かけなくなった。

新宿にいた頃は、スズメなどみなくても当たり前だと思っていたのだが、郊外の横浜・青葉台に引っ越したにも関わらず、雀の姿をとんと見ない。

まさか絶滅危惧種に指定されたとも思われないが、どうしたものか。

所が、数日前に家の塀でやっと一羽見かけた。

うれしくなり、米を庭に捲いた。

すると翌日から2・3羽づつやってくるようになった。

まず、「ジージー」と警戒の鳴き声で辺りを見ながら徐々に庭に舞い降り、餌を拾っている姿はなんとも心温まる。

一般的には雀など人気がなさそうだが、個人的には一番好きな鳥である。

私が子供の頃は落ちている雛を拾ってきて、母親と一緒によく飼った。

元気になって人の肩に止まったり、御飯時になれば一緒にテーブルにやってきて、茶碗の淵に止まり御飯を食べようとする姿が忘れられない。

可愛いものである。

雀が庭に来る景色、これぞ日本の姿である。

|

|

| 庭の花(続) | - 2018/05/17

庭の手入をしていて、せっせと雑草を抜こうとしてふと手が止まった。

可憐な紫の花が、雑草の中に2・3本生えている。

目を止めてくれる人など誰もいない、目立つことなく世の中でそっと生きている、まるで私のような花である。

他人事と思えず、写真に撮った。

「ニワセキショウ」という。

1センチにも満たない、5ミリほどしかない、これぞ可憐と言わずして、何が可憐かという表現しかない花である。

小さすぎて虫の目にも入らないのではなかろうか?

といらぬ心配をしてしまった。

でも、生きるんだ。

|

|

| 最近の生活は | - 2018/05/16

- 最近の生活は、家で一日中テレビを見るかレコードを聴くか、本を読むかしかない。

家事もやる事は多々あるが、なんだか何もする気がない。

それで、テレビを見ている時間が長くなってしまうのだが、バラエティーは面倒だし、ドラマは役者の演技が気に入らない。

何しろアイドルだか、人気女優だか、お笑いだかも皆、悪役はうまくこなすが善人の役になると、取って付けたような善人ぶりであんたは詐欺師かと勘ぐってしまう程度の善人さ。

考えるとつくづく人間とは悪いんだな。

それで、ケーブルTVの時代劇ばかり見ている。

時代劇はいいなあ。昔のだけど、とにかく日本はこうだったという感じと撮影の画面・アングルなど、もう筋書など吹っ飛んでしまって、惚れ惚れして見てしまう。

だが、最近のはいけない。

日本人は、映画における最も日本人らしさを失ったんだな。

これもNHKが戦犯だな。いやまあ、筋書だけを求める観客とそれに便乗した日本嫌いのNHKという感じだ。

酷えもんだ。

そうそうNHKと言えば、朝の連ドラ。

必ず反戦の場面が出てくるのだが、前々回の昭和40年代の話の矢田部みね子だの島谷君だのの時も戦争の悲惨さを訴える反戦場面もあって、オジサンあっけに取られたが、今度はどこで出すのかね。

それだけが楽しみという感じである。

|

|

| 庭の花 | - 2018/05/15

- ずっと前から書こうと思いつつ、ついそのままになっていて、今朝 家の塀の下を見たら、もう消えかかっていた。

ここ2・3日、暑くなったせいであろうか?

その花の名前は「母子草(ハハコグサ)」

なんだか、良い名前である。

日本各地の道端にたくさん生えている20〜30センチの草で春から初夏にかけて黄色の冠毛のある花である。

名前の由来は牧野富太郎は毛がほうけ立っているので、ホウケ草から転じてハハコグサになったとしている。

それに対して猛烈に反論している深津正という先生の本もあり、ここに書き写そうかと思ったものの、中国故事の話やら漢字やら長い引用が多く、だんだん面倒くさくなってウンザリしてしまい、書くことはやめた。

母子というロマチックな話から遠のいてしまうのも、面白くないものである。

私は道端にそっと咲く「母子草」の名前で良か。

さみしさや 路地の奥なる 母子草

風ふくや 路地の奥の 母子草

かあちゃんと 呼んでみたのは 母子草

|

|

| 庭の花 | - 2018/05/14

- 庭の草むしりをしていて、ふと見るとグミの赤い実が成っている。

今まで当たり前のように見ていたがふと疑問が。

私が子供のころから知っている赤い実の あの酸っぱいグミの実は秋に成っていたものだが、これはひょっとして早生なのかと考えたものの、青い実がすでに色づき始めているからには、なにかあると思い、こんな時は例の牧野植物図鑑。

するとグミでも何種類もあり今頃に赤い実をつけるのは「苗代グミ」というらしい。

名前の由来はちょうど苗代をつくる頃に熟するからであると。

なるほどね。

春は新芽が出て葉も青くなって、木や葉の成長を促す時期だけに、こんな時に実をつけるとは面白い木もあるものだ。

ナワシログミとは良い名前である。

|

|

| 国会で | - 2018/05/12

- 財務省の福田次官のセクハラ問題。

これも国会で大騒ぎだが、その前に、なんだかおかしな話だ。

なぜなら出所は週刊文春、そもそも、週刊誌ごときに出たからと、テレビで騒ぎ、それを受けて国会議員が大騒ぎ。

ちょっと待て、こういう事件は警察なり検察なり動いて、犯罪が証明されてから、さていかがなものかと追及するのが筋道ではないか?

麻生氏が言った、個人的にははっきりしないものを断定出来ない。

と言う通り 議員が首だ首だとはおかしな話。

左翼だけでもなく、議員もおかしいが、マスコミの頭もおかしいなあ。

|

|

| 名前 | - 2018/05/10

- NHKの日本人の名前という番組ではないが、名前の話。

つい先日、前の会社の同僚が韓国の旅行会社にいた方を連れて来た。

さっそく喫茶店に誘い、昔話・武勇伝になった。

それで、その方に30年間もの間,私の中にあった疑問をぶつけてみた。

その方の名前は「白土(シラツチ)」という。

私「白土という名前は韓国系のようですが、韓国系の方ですか?」

彼「いえ、名前はあちらの方の感じですが、日本人ですよ」と。

私「へー」

待ってましたとばかりに、そこから、彼の名字の由来が始まる。

出身は福岡の直方の近くだそうだ。

古くから続いた家柄で、元々の名字は「皇(コウ)」と言った。

凄い名前である。

ところがある先祖が「皇」という名字は天皇に申し訳ないという事になり、「白」と「王」の二文字に分けた。

ところがヨクヨク考えると、「王」という文字も申し訳ないという事で「土」にしたのだがそれでは意味がないので、只の土ではなく「`」を付け、「ツチ」と変えたという。(パソコンなので、ここでは書くことが出来ない)

ところが時代が変わり、現代用語になり「土」に「`」をいう字は存在しないので、単なる「土」となったのだと。

しかし、心には代々の名に対する思いはあって、筆で書くときははやり点を付けるのだそうだ。

その話に非常に感銘を受け、以来、私はちょっと変わった名字の会う人毎に、その由来を聞き質している。

という名字の話。

|

|

| BUD POWELL "THE SCENE CHANGES" | - 2018/05/08

- BUD POWELL "THE SCENE CHANGES" BLUE NOTE 4009 (USA)

このアルバムの内容の事ではない。

今回のこのレコード自体がモデルになったという話。

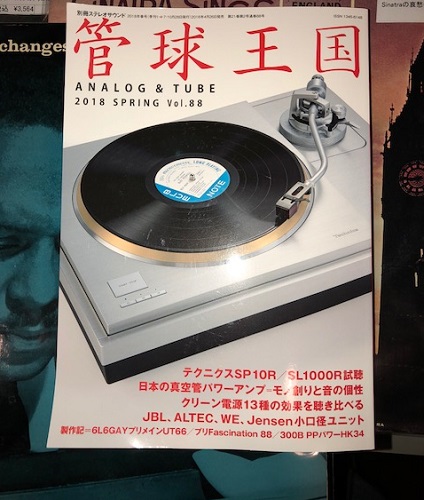

この度、テクニクスが往年の名器SP10を復活するという事になり、その宣伝の為に、オーディオ雑誌「管球王国」の表紙のモデルになった。

SP−10Rがつぃに、SL1200のに続き、多くのマニアの要望を受け、5月25日に発売になるというので、今月号(2018年春号)の宣伝の写真に使うというので、ちょうど店に入荷したTHE SCENE CHANGESがよいのではないかと言う話になり、使って頂いた。

本が出来上がって来て、見比べていると、なんとなく本と一緒に保管したくなる。

写真のこれだと思うと余計に愛着が湧く。

|

|

| ART BLAKEY “A NIGHT AT BIRDLAND Vol.1” | - 2018/05/06

- ART BLAKEY “A NIGHT AT BIRDLAND Vol.1” BLUR NOTE 1521 (USA)

10年も前に一度このアルバムの事を書いたかもしれないが、入荷した一枚を聴いて、これは書かないといけないと思った。

まあ、音質の良いアルバムであった事も一因だが、この盤に作られた音質は凄い音だと思ったからである。

この作品は1954年2月のハードバップの初の録音ではないかと言われている通り、実に強烈なジャズの現状がぎっしり詰まった実にエキサイティングなアルバムである。

当初は54年に10インチ版が3枚に分かれて発売された。

56年にヴァンゲルダーのカッティングで12インチ化され2枚に分版された。

したがって音質は若干異なる。

異なると言えど、どちらも出来の良い音質で、聴く個人によって全く好みも異なるものと思う。

10インチの方はRIAAではなさそうで、まずAESと思われるが、ずっしりとした重い音で、うまくカーブを合わせられると、迫力ある当時のジャズの音が再現される。

12インチの方は、RIAAかと思えるが、今度機会が得られればイコライザーで試してみようと思っているのだが、聴感上は高域がすっと伸びて今風なサウンドにぐっと近く、一般的なオーディオで聞かれる人には、こちらの方が楽しめると思われる。

しかし、10インチ3枚のジャケットと12インチ2枚の雰囲気は相当違っているので、コレクションの総合判断としては、何も言えない。まあ、こういう記録的・歴史的な作品は両方持つのがよろしいかと。

さて、今回の12インチVolume 1であるがこの盤のA面に、10インチのVolume1の曲順通りA面からB面までを並べ、12インチB面には10インチのB面の長い演奏のA Night in Tunisiaと10インチA面の1曲Mayrehが入る。

上手い具合に司会の入りからアート・ブレイキーの話やら、迫力の演奏の感じがそっくり収められ、さらに看板のA Night in Tinisiaが収録と文句ない作りになっている。

また、司会者からトランペット・センセーションとの紹介されるクリフォード・ブラウンの音質の凄さも伝わり、彼のハードバップの開祖としての力量、マイルスのようにクールジャズを取り入れたりせず、己は黒人ミュージシャンだと主張するかのような黒人ジャズのサウンドで心意気がひしひしと伝わってくる。

多くの後進たちのその意思を残した、彼の堂々たる個性あふれる演奏である。

さらに、アート・ブレイキーのシンバルの音が、ただのチンチンではなくコンコンと聴こえる迫力である。

スピーカーに耳を近づけ上部から下部まで移動して確認すると、なんとスコーカーから聴こえている。

凄いぞ、凄いぞと一人で興奮してしまった、こんなアルバムはなかなか無い!

いや、久しぶりに興奮した。

俺はまだ熱いぜ。

|

|

|