HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

| 温度差 | - 2018/03/30

- ここの所、五月の暑さだそうで、外に出れば若い人は半そでのTシャツもいる。

一方年寄りはまだダウンのコートを羽織っている人もいる。

我が家はどうかと話していたら、家内がこんな川柳はどうかと。

温度差は フトンの距離の 夫婦かな

なるほどね。

背筋が寒くなるような....

|

|

| 花見 | - 2018/03/27

- 昼食の帰り道、近くのお寺に桜が咲いているので、ちょっと足を延ばす。

新宿といえど境内には数本の見事な桜の木、そのうち一本は枝垂れ桜であった。

大いに堪能し、写真でも撮ろうかと思いスマホを取り出したものの、桜の花が黒くなってしまいうまくは映らなかった。

ふと目をそらすと睡蓮鉢にちょうど花びらが落ちてきたところ。

なかなかの風流であった。

今年も桜の花を見られてよかった。

|

|

| 昨日から天気が悪い | - 2018/03/22

- 昨日から天気悪し。

昨日は横浜でも雪が降り ついでに申し訳なさそうに わずかに積もった。

だが午後には白い色も消え失せた。

せっかく公園の桜が咲いたと 前日に家内と見に行ったばかりであった。

桜が咲いてから雪が降るのも珍しい。

まるで、調子の出ないというか 間が悪いというか 私の人生のようである。

物いわぬ 早い桜に 遅い雪

雪女 願いむなしく 桜咲く

桜が咲いたと喜んでいるとことに冷たい雪が降る、そういえば、義父は麻雀をしていて、ちょっと手が食い違ってしまうとすぐに「イスカの嘴(イスカノハシ)と食い違い」というのは口癖だった。

今時は、そんな人はいないだろうなぁ ....

|

|

| サイバーヘルス | - 2018/03/21

- 我が家の医療機器の続き。

写真の機械は「サイバーヘルス9000」という。

家内の姉から、家に二つもあるから一個上げると言われ、ありがたく頂いたものである。

中古でもかなりの高額の機械であるらしい。

装置の趣旨は、絶縁シートの上に布団を敷き、その上に電磁マットを置き、そこに寝るなり座りなりし、8000〜9000ボルトの電磁波の中に包まれ30分〜1時間もいれば、効果てきめん、冷え性から始まりなんでも治るような事になっている。

ただ、さすがに電磁気だけあって、家内が治療中に、無意識に体に触ってしまうとビリッとなり、そのビリは驚くほどの勢いである。

まあ9000ボルトまで出ているというから そういう事である。

値段の割に効果は、ちょっと信じがたい所はあるが、温め機能があり30分もすれば体は相当温まる。

冷え性対策かなという気もする。ただ、個人的にはガンが治るとはちょっと信じがたい気もする。

こういう機械が他にも沢山売られているのであるが、世の中の人は余程身体や病気の事で悩みがあるのだろう。

家内はなんにでも効くと頑張っている。

目的は手段を正当化するのである。

|

|

| 光線治療器 | - 2018/03/20

- 我が家の医療用機器。

ちょっと見慣れないものと思われる「光線治療器」。

昔、義父が脳梗塞で倒れたという話を聞きつけた、関西在住の方が絶対治るから買えとしつこいので、購入したものである。

美容院のオカマのような中で、2種類のカーボンの棒を先端部分で合わせ、そこから発する光を身体の部位に当てることによる治療である。

元はドイツで生まれたものらしいが、太陽光線に治癒力があるとの考えで光線の解析が行われ、症状に合わせた光を調整照射する。治療方法や医薬品やら病院やらの数が少なかった戦前から軍関係で、戦後にかけては結構病院などでも使われたらしい。きっと放射線がこれほど発展することが無ければきっとこちらが使用されていたかもしれない。

光関係として現在よく聞かれる赤外線などが表面を温める効果があるが、しょせん表面だけの事で、光線の方はにまで届くと言われているが、しかし、即効性を感じにくい事から、最近はあまり見ることはなくなった。

それでも、西洋医学で治りにくい病にはまだ活躍している。

本家は「コーケントウ」という新宿にある会社で、光線治療も併設されている。

我が家にあるものは、違う会社のインチキ?物らしいが、一応正規のカーボンも使用できるので、捨てるのももったいないので使用している。

そのカーボンというのは鉛筆ほどの大きさで、百種類はありそうな番号のものを症状に合わせて選択し、その症状に合わせた「光」を発生する仕組みである。

私も毎朝4・50分は治療することにしているが、「光線」が心地よいので冷え症が改善し、あまり足が冷たいと思わなくなった事が幸いである。

温める治療法の機器は数多いが、それらを含めて断トツに面白く 病院治療の補助的な医療機器と捉えてもなかなか面白い。

しかし、新宿という所は面白い所で、水商売や風俗のみならず、医学的な施設も多く、漢方薬のイスクラ、高麗人参の正官庄、この光線研究所、整体・鍼灸の名人、その他大学病院など大病院が数多いのも実に不思議である。

西洋医学で見放された人たちには大いに貢献している事は間違いない。

|

|

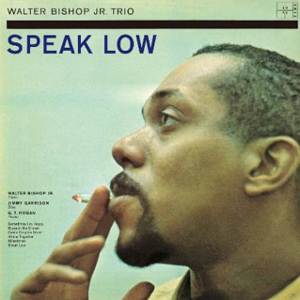

| WALTER BISHOP Jr “SPEAK LOW” | - 2018/03/18

- WALTER BISHOP Jr “SPEAK LOW” JAZZTIME JT 002 (USA/CANADA)

さて、なんとも珍盤の登場である。

それも音質の良いステレオ盤であるので、余計に珍品なのである。

このアルバムは、70年代の廃盤ブーム到来の我が国においては、大変なレア盤で我々は見たこともなく、ただ雑誌の写真を見て指を咥えていたのである。

私も当時日本では入手困難と見てせっせとアメリカの雑誌などの、バイ・アンド・セイル(売ります買います)のコーナーを見ては手紙を送っていたのだが、それでもヒットする事はなかったのだがある時、ひょんな話から見つかったという連絡が来たものの「裏に線を引いてある」という話から値段交渉など3・4回やり取りがあり、最終的に先方から「こんなレコードは初めて見たから、ゴチャゴチャ言わずに買え、でないと後悔するぞ」という殺し文句で、購入に至ったのだった。

その後も買い替えなどになるチャンスは巡ってこなかったから、やっぱり珍しい一枚だった、と今でもつくづく思う。

当時の話。

ある人が、ショップでこのレコードを見つけたところ、裏ジャケにカナダと印刷がある、それで店員に尋ねると「カナダ盤だから安いのだ」という、ところが本人もそうであろうと思ったり、違うと思ったり不安で 今は無き某廃盤店に電話で訊くと「何も言わずに黙って買って帰りなさい」と忠告があり購入に至ったという話があるほど、レアなのであった。

廃盤ならではの話である。さもありなんである。

さて、このレコードはその後80年頃だと思うが、MUSEから再発され、そこから日本盤がオリジナル・ジャケットで再発に至る。

日本盤でも再発を手に入れた嬉しさは格別であった。

作品はタバコ・ジャケに駄作なしの通り、ビショップ本人が ちびたタバコを吸っている面白いデザインである。

音楽は何よりジミー・ギャリソン(Jimmy Garrison)のベースの存在が大きく 出来に寄与していてグイ−ッと弾く音もなんとも素晴らしく、また冒頭から「ドゥッ、ドドゥン、ドドゥン」と大きく鳴る迫力音で、ウイグイ来るベースにやられてしまう事請け合い。

このあと数年でコルトレーンとも共演する逸材だけに、見事としか言いようがない。

ビショップもBEBOPからハードバップに移行し、洗練度を増したところが垣間見え、これまたスインギーなナイス・ピアノである。

当時からピアノ・トリオの廃盤傑作、5本指の一つと言われたのも頷ける。

モノ盤は今や破格の相場である。

その意味でもステレオ盤は音質に魅力もあるのでオススメである。

(売れてしまいました。)

|

|

| All night Long | - 2018/03/17

- 昨日が、All Morning Long なら、今日はそのつながりということになる。

病院の夜明けを待つ時もながいが、暗闇の夜はもっと長い、不安、後悔、を己の中に抱えながら、少しでも開けるのを待つ。

今日はきっと少しは楽になっているに違いない。

かすかな希望を持って。

All Night Long

|

|

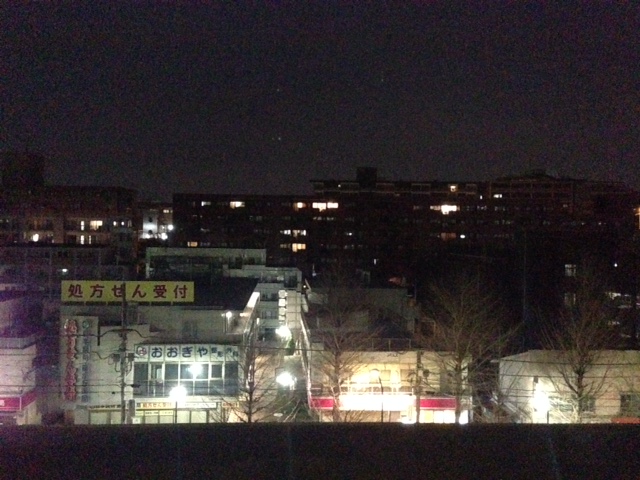

| All Morning Long | - 2018/03/16

- 副鼻腔炎がいよいよどうにもならなくなり、大学病院を紹介され手術をした。

入院中はなんとも言えない刑務所ではないが、自由を奪われた施設であることは間違いなく、そこで私はベットというたった一つの小さな居場所を与えられた。

そう言ってしまうととんでもない場所のようだが、だがそこは、私いや私たち患者を救ってくださるチームがありスケジュールに従って逐次仕事をこなしている人たちがたくさんいた。

夜寝るのが早いせいで夜明けに目が覚めると、幸いなことにベットの位置が窓際だったので、看護婦さんが下したブラインドをそうっと上にあげ、空が明けて行くのを眺めているのが楽しかった。

しかし、その時間の長い事。

起き出して朝焼けの写真を撮った。

思えばPRESTIGEレコードの有名盤ではないが、まさにオール・モーニング・ロング。

|

|

| ねこやなぎ | - 2018/03/15

- 車で近くをドライブして、横浜の港北ニュータウン付近に散歩に行った。

池がありその淵にネコヤナギが花を咲かせている。

この花は、派手な方が雌花で、銀色の猫の毛のようなものが雄花である。

写真は雌花ばかり映ってしまった。

私のいなかでは、イネコロと呼んでいる。

何故か知らぬが可愛らしい呼び方で、個人的には気に入っている。

しっかり春である。

いねころと 故郷は呼ぶなり ねこやなぎ

|

|

| 急に春に... | - 2018/03/12

- ここのところ急に暖かくなってきた。

テレビの天気予報で明日は寒さが戻ると言われていても、翌日になってみると今までとは違った暖かさがある。

東京の三月の春は、行きつ戻りつの春の日が微笑む。

そう思って思い出していたら、ヨーロッパの春を思い出してしまった。

といってもヨーロッパは日本のように春が来て、初夏になって、夏になってというゆっくりと季節感が移り変わることはなく、一気に春・初夏となる。

もちろん3月は冬のままで、ヨーロッパの人々のようにちょっと意地悪な雰囲気を漂わせ、じらせているのだ。

それが5月になると突然、草は石畳の間からも顔をだし、木々は青い葉をまとい、太陽がきらきらと光が街の隅々まで照らす。

人々はまるで、今までと人が変わったかのように、いや気が違ったかのような明るい顔つきになり、恋に落ちたかのようにソワソワと落ち着かなさそうである。

そんな時、彼らは我々日本人にはない遊びの心はこうして生まれるのだろうかと思ったりもした。

もちろん夏になれば我先にと旅行に出かけてしまい、せっかくの夏なのに、パリは、パリだけではなく、ストックホルムでもどこでも、さぞ楽しかろうと思われる街がひっそりとして、商店のドアは閉じられ、まるで絵画の中の街角のようになる。

私などは、彼らが自分たちのホームタウンの夏の一番素敵な時を人々は知らずに生きているのだろうかと不思議な気持ちになるのであった。

いや、人の国のことなどどうでもよい。

今年も春が来る。

|

|

|