HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

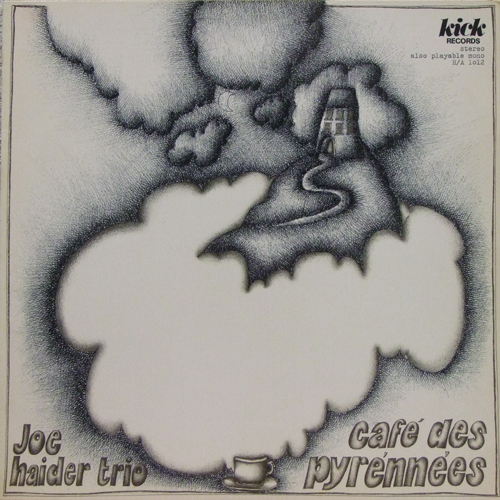

| JOE HAIDER “CAFE DES PYRENNEES” | - 2017/05/26

- JOE HAIDER “CAFE DES PYRENNEES” KICK H/A 1012 (GERMANY)

ジョー・ハイダーのピアノ・トリオ作品。

この作品はピアノトリオ・ブームの時には非常に人気が高かった。やがてトリオ・ブームが去り、幾多の作品の評価が下がってしまった中にあって、なぜか不動の人気の作品なのである。

かといって、作品は普通のアコースティックのピアノ・トリオでも無い。

エレピは出て来るわ、今時、好かれない構成でもある。

それなのに何で人気が高いのか、一曲目からシカと聴こうではないか。

冒頭はアコースティックのピアノで、それがノリ良し、サウンド良し、メロディ良し。

しかもこのノリはマッコイ・タイナーの影響も感じられる、いや、マッコイ以上にマッコイらしいナイス・サウンド。

見事な作品である。

この方、こんなに立派な音楽家なのかとちょっと資料を調べると。

1971年に同様なトリオ作「カゼンヴィラ」を発売以来、年々調子を上げ、学校も作るなど、ヨ−ロッパ各地で足跡を残し、90年代にはJHM(Joe Heider Music)を立ち上げ、八面六臂の活躍。

大した芸術家であったのだ。

特にトリオ作は71年のカゼンビラ(KATZENVILLA)はドラムに欧州フリーを代表するピエール・ファーブルも参加して、やや堅い演奏で評論家の評価は高い。

しかし、一般的な人気はノリの良さ、バラエティに富んだ演奏、心地よさで考えると、こちらピレネーになるのは致し方の無い所である。

それにタイトル名の「ピレネー山カフェ」とは、中々のお洒落。

ジャケットの絵柄も、山の上に道が伸びると頂上付近に建物があり、その周りに雲があるという肌理細かい線画。

遠くに三日月が微かに浮かぶ。

手前はコーヒーカップが大きく描かれ、立ち上った湯気もまたふわっと大きく広がるという見事な作り。

そしてその場所とはカフェ・ピレネーで、誘うのは私ジョー・ハイダーであると。

いやはや、これは製作者の勝ちだわい。

内容・ジャケット芸術と珍しく揃った良いアルバムである。

|

|

| かつての同僚が | - 2017/05/25

- 一昨日は変な一日だった。

それは、昼に尋ねてくれた80歳の友人と昼食に行っていたら、店から電話が掛かってきて、かつての会社の同僚で、現在ニューヨーク在住の人が来てますよ、と。

慌ててコーヒーを飲みかけに友人と別れ、店に戻ると10年ぶりに見る顔。

突然だが東京に来たので寄ってくれたのだという。

せっかくだからと小田急百貨店でコーヒーでもしようと出かけた。

話が盛り上がってところで、店からまた電話が掛かって来て、かつて会社の同僚だったという女性が来てますよ。と。

それなら同じOB同志、コーヒー屋に来てと言づけを頼んで待つとほどなく彼女がやって来た。

ニューヨークの彼は、昔海外旅行センターで航空券の発券業務で一緒だった。また彼女は海外旅行のホテルやバスなど飛行機以外の手配をするセクションで一緒だった。

二人は在職時期がややズレていたので、顔は知らなかったものの同じセンターだったのですぐに話が弾んだ。

しかし両方共10年ぶりの再会なのに、なにゆえ同じ日に集まるとは、縁とは不思議なものである。

またの再開を約束して別れた。

しかし思えば、私は後輩たちに何一つ会社の中で引っ張り上げてやる事もしなかった。

自分自身もいつも投げやりで、先輩の受けも良くなかった。

勿論、そんな事では後輩の面倒も見られる筈もない。

にも関わらず、私のような出来の悪い先輩と共に働き、夕方は食事にもよく付き合ってくれていた。

そう思い出すと逆に、彼等はどういう目で馬鹿な先輩と付き合ってくれていたのだろうかと今更ながら心配してしまう。

それなのに、近くに来たからと寄ってくれる事の有り難さ。

二人と別れた後、申し訳ない気持ちでいっぱいになった。

しかし、

開き直れば、先輩は必ずしも優秀でなくてもいいんだ。

|

|

| うなぎ屋 「双葉」 | - 2017/05/24

- 近所の店。

うなぎ屋 「双葉」

時々「力を付けにゃ」と思う時に行く、かといって別に力が付くわけでは無い。

ただ、昔から言われている事はうなぎを食べると目が良くなる、という話を信じている。

昔のお祖母ちゃんで、人の目を見ただけで「あんたうなぎを食べたでしょ」と分かるという事を自慢していた人がいた。うなぎを食べると目が輝くので、漢方薬の「ヤツメウナギ」というクスリもこういう事なのだそうだ。

さて、そのうなぎ屋の「双葉」。

小田急百貨店の12階と西口地下道の京王モールの中にもある。

小田急百貨店の方は数年前までは、入口が裏と表の両方あったが、混んで来ると、オバサンが勝手に一つに決めるようで、反対か入ろうものなら「そっちは出口でしょ!」と大声で怒鳴られる。

一度、嫌われたら最後、オーダーも通っていない事もあるほどで、私などそれでも時々は行くものの、徐々に京王モールの方に行くようになった。

その内に、店内改装があって店員もほとんど入れ替わり、温厚な人ばかりになった。

良かった良かった。

「双葉」に入りたい理由は食事の他に一つあって、「島岡達三」の大鉢がいくつも並べられていたからである。

それは見事な作品ばかりで、食事を待つ間、ちょっと立ち上がって眺める人も多くいた。

それが東北大震災では奇跡的に破壊が免れたものの、以来危ないという事で、残念ながら仕舞われてしまった。

まあ、仕方のない事である。

前置きが長かった、それで、うなぎ。

ここのうなぎは柔らかい、油ののりもほどほどで、生臭みもほとんどない、小骨は全く気にならない。

タレも掛け過ぎず、ご飯がグチャグチャになる事もない。実に大切な事である。

簡単な事だと思うかもしれないが、それだけの事が出来ていない店が沢山あるのだ。

また、例えに出すものではないが、飯倉の巨匠の店のうなぎのは実にさっぱりしていて、飽食の時には良いのだが、身体が欲している時は、物足りなさが心に残る。

店も色々、使い分ければ良い。

この前、夜遅く友人と小田急の店に行ったところ、帰りに「またいらして下さい」と言われたので、また行きたい。

10日ほど前に、京王モールの店に行ったら。美人のお姉さんが「お髭が良く似合いますね」と言ってくれたから、また行かなくちゃ。

|

|

| そば屋の「たかの」 | - 2017/05/23

- 新宿の近所の店の事(続き)

そば屋の「たかの」

ウチの近くなので昼・夜とよく行く。

当店から大久保方向に向かい徒歩1分、コーヒーのタリーズを過ぎ、有名なラーメン屋「中本」があるビルの狭い路地を左に入れば、すぐ闇夜に小さな青い光を照らす看板がある、そこである。

蕎麦は新潟の「へぎそば」である、従って安い蕎麦と思われるとちょっと心外である。

当然昼は蕎麦屋で近所のサラリーマンが来る。夕方5時から割烹になり、小鉢の野菜料理がいくつも並び、それで一杯やり最後に蕎麦を頂いて帰ると言う流れである。

実は、この店の客層は意外にも高く、一部上場企業の社長などが、本当の己に返るために、しばしば来る。

それは女将が作ったであろう小鉢の野菜の煮物こそが この店の決め手なのである。

世の中の庶民には分かるかな?

口の奢った金持ちは、子供の頃食べた、母親が作った家庭料理などが時々どうしても食べたくなるのを。

それも買って来た煮物では無く、旬のものの取れ立ての母親の味。

ああ!何と言おうか。

それを女将はちゃんと分かっていて、良い物を取り寄せ、手間を惜しむことなく作る。

有名な板さんの豪華な食事はもう沢山という人が世の中にはいるのだ。

本当に世の中は千差万別。

そうそう魚の数は少ないが、自家製の一夜干しのアマダイやカマスの焼き物も中々美味。

これが食べたくて来る人もいる。

地味な店の構えなので、一元さんはほぼない。

女将も大将も既に70歳、客がいなければ10時に閉めると言いながら、いつも11時過ぎに看板を消し、暖簾を仕舞うのだが、常連さんが「おーい、いるかい」と勝手に入ってくるのもこの店の特徴である。

二人の人柄が、40年も店が続く一番の要因でもある。

私は酒も飲まないのに行くので迷惑を掛けているのだろうと反省しつつ、また行く。

こういう店の事は書かない物だな、本当は。

|

|

| コーヒー 但馬屋 | - 2017/05/22

- 近所の店の事。

ウチがここの場所を店と決めた頃、周囲には喫茶店・カフェと呼べる店がまだかなりあった。

裏にはカウンターだけの「コッツォ」という古風で落ち着いた雰囲気の店があった。

それが、ソツがなく実に客あしらいの上手いマスターが、お金に色気を出し悪魔の誘いに乗ってしまいりネットワークビジネスに手を出して以来、店は人の手に渡たり、それも35万円の高い家賃も足枷になり、誉れ高い名店の名前も東京の時間の流れの中に消えた。

もう一軒ウチを出て路地を右に入った小さなラブホテルの一階が実は知る人ぞ知るカフェであった。

こってりとした苦いコーヒーは一度飲めば病み付きで、しかもやや年増だが美人のお姉さんの自家製というケーキが又美味しく、大人の苦いコーヒーの新宿一番の噂。

そこがなぜか改装で、愛のホテル業に専念したかったのか、これまた、人に広めたかった完璧なコーヒーの腕前と共に、都会の人の心から消えた。

と、前置きが長いのが悪い癖だが、私が行くところと言えば、ルノアールか小田急百貨店の「但馬屋」になった。

その但馬屋は東口・西口地下道のペットショップ横と言えばすぐに分かる場所に本店が。それに小田急百貨店の7階に一軒。またヨドバシカメラの隣の半地下にもあったがヨドバシがビルを買取った噂が立った瞬間ここも消えた。

いつも比較的空いていて穴場的な店で良かったのだが。

前置きが長いが、それでだ、えーっと。

地下道のペットショップの横の店は、店主も女性のマスターもどちらかと言うと不愛想。きっと客と話すなと教育をいるのであろうと思われるのだが、そこに行くと小田急の方はニコニコと愛想が良い。

またいつも空いている喫煙ルームがあり、ビルからの駅前の人の動きもまた借景という見事な眺めに美味しいコーヒーで、心の中がパラダイス。

喫煙セクションの方が、眺めが良いとはなんという事でしょう!

今となっては、行くところはもうここしかない。

そうそう、小田急とは小田原急行電鉄の略だが、昔の歌謡曲、それも東京音頭じゃない、銀座の柳じゃなくて、そうだ東京行進曲。

昔恋しい銀座の柳。仇な年増を誰が知ろ。ジャズで踊ってリキュルで更けて。明けりゃダンサーの涙雨。

という中に、いっそ「小田急で 逃げましょか」というセリフがあったが、電鉄側が失礼だとケチを付けた。

ところがその事件で、一層この歌が流行ってしまい、それらばと電鉄側もちゃっかり便乗したという。

この話は、オーディオ評論家の篠田さんに聞いた、記憶がある。

今日は一体何の話だったか?

|

|

| 樓外樓飯店 | - 2017/05/21

- 新宿の近所の店 - 樓外樓飯店

難しい樓と言うの字をつかうらしい、でもキーボードで打つと楼という字になるので、これでお許しを願う。

中華料理の楼外楼飯店(ロウガイロウ)は当店からもっとも近い高級上海料理屋である。

場所は新宿駅西口、小田急ハルクの8階、要はビックカメラ西口店の上である。

高級な中華の店は料理人を本国に頼る事がおおいせいか、人が替わると味も変わる、確かにここも味が急に変わった事もあった。

しかしそれにも関わらず、安定した味を今なお保っている所が名店の底力というのか、まことに立派である。

私はラーメンを食べたくなると ここに行く。

それは新宿のラーメン店のほとんどが豚骨・横浜系というのだろうか、コッテリ味のやや臭みのあるスープなので、年齢と共に胃が受け付けなくなった。

それでさっぱりした醤油味の中華そばを食べるにはこういう中華料理屋に行くのが賢い選択なのだ。

昔からの中華料理屋の醤油味のチャーシュー麺が食べられるのが嬉しい。

と言っても、本来高級な店なのに食べに行くのが昼ごはんばかりで、私など申し訳ない気持ちでいるのだが、広めのテーブに案内され、いつでも皆さん笑顔の挨拶で暖かく迎えてくれる。

ありがたい事である。

私はこの場所で仕事を始めて以来、ずっと通っているのだが、その間顔見知りになったマネージャーが二人もいなくなった、二人とも年齢とはいえ、ちょっと淋しい。

これからは こっちがいなくなるのが早いか、あちらがいなくなるのが早いか、長生き比べのような様相である。

まあ、せいぜい営業の邪魔にならないように通いたいと思っている。

たまには、フカひれの姿煮だの、北京ダックだの、食べたいなあー。

|

|

| BE−WAVE | - 2017/05/20

- 新宿の近所の店シリーズになってしまった。

BE−WAVEは最近出来たレストラン兼クラブ(DJクラブ)。

やはり場所は歌舞伎町。

歌舞伎町のメインストリートを入り「ナルシス」の一本手前の通りを右に曲がって数軒先にある。

客引きが相変わらず五月蠅いが、そこは返事などしないようにきっぱりと無視して歩きたい。

かつての歌舞伎町の名物 名曲喫茶「王城」の看板と建物だけは健在なので、その手前にある。

行ってみたらなんと、かつてのジャズ喫茶「ビレッジ・ゲイト」では無いか?

いやいやこれは嬉しい事もあったものだ、とひとりで感激。

70年代後半には既に社会への扉を閉ざした「ビレッジ・ゲイト」は店内が黒く塗ってあって、ジャズは黒という分かりやすい内装であった。せっかく美人なのに気の強いお姉さんがレジと時々皿回しをしていたが、そんな雰囲気も今はもうないのは当たり前である。が、今は白い壁でほっとする雰囲気でもある。

この店に行くと、私だけが「時移り事去る」事がつくづく身にしみる。

実はウチの仕入部長が月に一度、仲間とDJをやっているので、私も時々、ご飯を食べがてらで掛けて行くのだ。

店は昔のビレッジ・ゲイトと同様、地下と一階でやっている。

上はレストランで音は小さ目、地下がDJ系である。

ただ毎日ジャズ系の音楽では無いので、ジャズ・クラブの雰囲気を楽しみたい方は、確認してから行かれると良い。

かつてビレッジ・ゲイトの時は、一つ置いて隣の「つるかめ食堂」でチャーハンやニラレバ炒め等を食べてから行ったものだが、そういう心配をする必要はなく店内で食事が出来るのがいいなあ。

そう言えば、つるかめ食堂がイマだに存在している事自体が脅威的な話で、そっちの方が、話題になりそうなのだが、そこまで私も手を広げたくない。

さて、BE−WAVEは食事の味も悪くなく、値段も安価なのがありがたい。

DJも数人来ていて、初めての人でも趣味の話なので、すぐに打ち解けてしまうのも嬉しい。

私もなるべく、その日には行こうと思っている。

第三水曜日の夜という事らしい。

|

|

| ナルシス | - 2017/05/19

- 新宿の近所の店。

かつて新宿は新しい文化の街であった。

ファッションなどはもちろん、安保闘争も最後の大舞台は新宿であり、フォーク集会も西口であった。

本屋の「紀伊国屋」、映画館の「新宿文化」、クラシック音楽と文化人があつまる「風月堂」、いくつかのジャズ喫茶やレコード店、それはそれは実に面白い街であった。

そんなアナーキーかつ激しい街の名残を感じさせてくれる店は「ナルシス」。

ママさん一人で切り盛りしている。

歌舞伎町のど真ん中にいるのが、私が推薦したい最も大きな理由である。

一度、歌舞伎町で営業して怖くないかと聞いた事があるのだが、ママさんはにっこり笑って、女だし歴史は古いし、音楽もジャズなのできっとそれで済んでいるのだと言っていた。

なにしろ、私もナルシスを出たところで、やくざと間違われて挨拶されてしまったような怖い場所なのだ。

ビルの他店は性風俗と見て間違いなく、向かい側が看護婦の看板が描かれているものの医療関係ではなさそうで、付近も入る瞬間を知り合いに見られたら心臓が止まってしまいそうな店ばかり。

入る前の不安感、入った後の満足感、という店ばかりとでもいおうか。

それなのに、凛々しくここで店をやっている事がすごい。

店は夕方5時頃から深夜12時までの営業で、ほぼバーになっているのだが、そこはジャズ喫茶と言う通り、コーヒーと言えば、そこはそれ、ゆっくりコーヒーと音楽を味わっていられる。

ママさんはフリージャズに明るいので、話を聞きたい方にはお薦めしたい、勿論、フリー系が苦手な方には無理強いする事もない大人の対応なのもうれしい。

場所は歌舞伎町の真ん中を歩いてコマ劇じゃなかった、ゴジラの映画館に突き当たったら右に曲がって、50〜100メートルも行った右側の小さなビルの2階。

ど派手な看板群の中にあって、地味目な看板を見落とさないように歩きたい。

「時移り事去る」という世の中にあって、いつまでも変わらずに元気で営業して欲しいものである。

|

|

| とんかつ | - 2017/05/18

- 新宿の近所の店 食べ物屋の続きで。

とんかつ「にいむら」。

とんかつのにいむらはこの付近だけで4軒もある。

当店の近く西口に1軒、歌舞伎町にとんかつ屋1軒、しゃぶしゃぶ店が1軒、そして大久保に1軒。

ここのカツはサッパリしているのが売りである。

それもそのはず、一度揚げた物を、もう一度オーブンに入れて焼く。

どうしたってトンカツはラードで揚げないと美味しくない、しかし、今時の人にラードの油は後がキツイ。

それを解決した社長のアイディアはエライのだ。

それで油を落とすという仕組み。

中々の芸の細かさである。

店の自慢はその都度、背の低い会長が写真を持ってテーブルを廻るので、今は何が自慢なのかよく分かるという具合。

ちょっと前は、ハリウッド・スターの「トム・クルーズ」が店の前に来た所を並んで写真に撮ったのが自慢だった。中には「オジサン、僕は7回目だからもういいよ」などと客から声が掛かるほど。

その前は北島三郎との写真を見せて歩いていたものだ。

しかし、自慢はマダ他にあって、コマ劇場があった頃、美空ひばりが出演中は、必ず電話が掛かって来て、ヒレカツの注文があり、楽屋に届けたものだという伝説の話。

サブちゃんも同様である。

そうそう、その間には小泉元首相とのツーショットもあったわい。

とんかつ以外の自慢が多いのも面白いが、真面目な話、客の中には有名店のある目黒からわざわざ新宿まで食べにくる方もおられるほどである事は間違いない。

当店の近くにもあるので、興味ある方にはご案内したい。

メンチカツ800円位は御馳走するつもり。

(写真は、ひばりちゃん贔屓の普通のヒレカツ)

|

|

| 新宿の近所の店 (カレー) | - 2017/05/17

- 新宿にいると、時々食べたくなるものが幾つかある。

まず、中村屋のカレー。

日本の初登場と言われたカレーは、昭和2年からインド人直伝の味わい。

店舗を改築してからは、なんだか以前に増して客の数が増し、昼ごろはその歴史にも詳しく、戦中戦後を生き抜いた当時の味を知る人たち、要するに年配の人達がずらっと並ぶ姿は壮観であり、ある意味恐ろしいものがある。

日本に於けるカレーライスの原型でもあるので、興味のある人は行かれると良いと思う。

今食べても、凝り過ぎず普通に美味しい所がミソである。

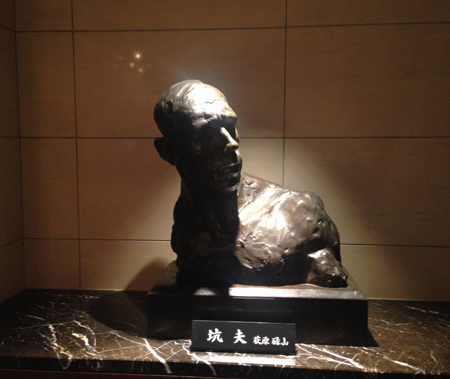

その店内の奥に鎮座するのがこの彫刻。

荻原守衛(碌山)のブロンズ「抗夫」。

歴史を思いながら食べるカレーの美味しさよ。

|

|

|