HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

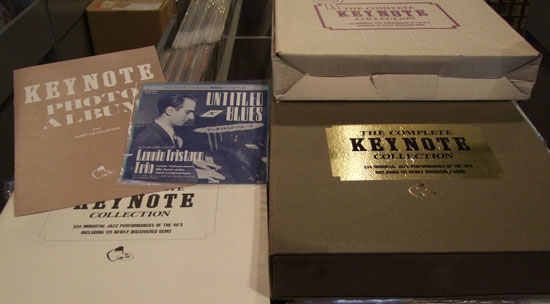

| “THE COMPLETE KEYNOTE COLLECTION” | - 2016/05/09

- VA “THE COMPLETE KEYNOTE COLLECTION” 18PJ-1051/21 (JAPAN)

本日の一枚。いやひと箱。

何と21枚入りのボックス・セット。

80年代だったか、児山氏の発掘物が人気を集め、雑誌でも紹介されマニアの心を大いにくすぐった。

その一環として、キーノートの発掘事業は非常の期待と興味を持ってマニアに迎えられたのである。

その成果は、未発表115曲というから驚きである。

それが一箱に21枚のLPと付録のEP一枚がセットとして発売に至った。

キーノート・レーベルは40年代戦後のジャズを記録しており、ニューオリンズ・ジャズからレニー・トリスターノまで幅広く及ぶ。

そしてレスター・ヤングやコールマン・ホーキンスの貴重な演奏も収録されているという、ジャズ歴史の宝庫。

それが番号入りで発売されたわけ。

今回のは940番と書かれたシールには児山氏のサインもある。

付録は重量のある39ページに渉るLPサイズの解説書、6ページの写真集、レニー・トリスターノの未発表EP一枚もちゃんとある。

それらが、傷まないように、専用ダンボール箱もあるという念の入れ方。

コレクターズ・アイテムとして素晴らしい作品である。

|

|

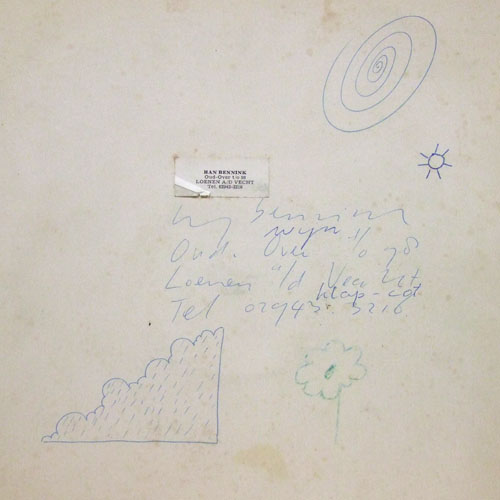

| HAN BENNINK “NEW ACOUSTIC SWING DUO” ICP 001 | - 2016/05/07

- HAN BENNINK “NEW ACOUSTIC SWING DUO” ICP 001 (HOLLAND)

今回の入荷はちょっと凄い。

ICPの一番。

何が凄いかというと、ハン・ベニンク直々の手書きジャケット。

それも中央に本人の自宅の住所シールを貼ってある。

それには電話番号も記載がある。

ジャケットにはボールペンで絵を書いてあって、下の方は森と花で地面を現わしたのか。

上部は、銀河系の宇宙と太陽。

そして、なんと中央には本人の住所を自ら書いているのだ。

オマケに、電話番号までペンで書き込むという手の入れよう。

電話を掛けてしまおうかな、と一瞬思ってしまう。

いや、これは今まで見た中で一番である。

参った。

写真は見難いので、トリミングして絵の部分を若干大きくしてある。

|

|

| 戦後のある話 | - 2016/05/06

- 既に亡くなってしまった義父は、韓国が好きではなかった。

私は、かつてはサヨクだったので、どちらかと言えば反日で、高校時代の好きな良い先生などから、日本が何でも悪いと教えられたとおりの発想であった。

それで、何かの時、夕食が終わり何となく話をしていた時に、ふと訊いてみた。何故そんなに毛嫌いすのかと。

返事は「まあ、人それぞれの考えがあって、良いのではないか」という物であった。

しかし、それにしても好き嫌いだけではない気がしていたので、そこでもう一歩突っ込んでみた。

人種差別ではないかと。

するとむっとして、嫌々、口から出てきた話は驚くべきものであった。

「戦後大阪にいて国鉄旅客部門の総責任者であったが、列車の運行は困難を極めた。

戦争が終わったどさくさで列車の数も少なく、四苦八苦の運行の連続であった。

それが、ホームで電車を待っている人達がいると、そこに駅の中に怒鳴り込んでくる人の一群がいた。

それは朝鮮半島から来た人達で、自分達のために列車を出せと言う、それは出来ないというと、自分達は戦勝国だと、戦勝国の国民は日本人より優先すると決定している、我々の言う事を聞かないとGHQに言いつけるぞと。

という要求を飲まざるを得ず、出発時間を待っている旅客をしり目に、彼等を乗せた列車が走りだす。

ホームでは乗れなかった日本人客が騒ぐ、という事態が頻繁に起きた。

朝鮮から来た人の特権意識を振りかざしての要求がひどかった。

GHQも面白がったようで、それを公認してしまったらしく、職員たちの悔しさは言葉に言い尽くせない物があった。

戦争に負けただけでなく、なぜ、自国の人をも守る事が出来ないかと、苦しかった。

その事実を公表すれば、国鉄はだらしがないと大騒ぎになりそうでもあり、一同は耐えるしかなかった。]

そして、「誰にも言えない悔しさ、やりきれなさ、当時の下から上までどの職員が 思い出しただけでも涙が溢れてくる思いは、共通だと思うよ。」

と話している内に興奮し顔は真っ赤に紅潮し、涙ぐんで来たところに、危ないと義母が入り、「これ以上この話は止めて下さい。お父様の血圧の事も考えなさい」。「この話は今後絶対にしないように」と温厚な人なのに、珍しく言葉を荒げて怒ってしまった。

もっと聴きたい話もあったが、それ以上は言えなくなり私も引き下がり、以後この話はそれきりになった。

しかし、こんな話はどうしたものかと。いくらなんでもここまで悪い事をするのだろうか?真偽の程はどうなのかと、考えたものの、私の中でもそのままになってしまった。いや、そのままにしておいた。

それが数年前の週刊新潮の記事の中に同じことが書かれていて、ああ、やっぱり本当の話だったのかと驚いた。

義父は真面目一徹で嘘などつく事はなく、温厚な人柄でもあり、人の好き嫌いをしないひとだったので、何がそこまでさせたかという疑問がやっと解けた気がした。

終戦後、あちらから300万人と言われる人達が、入国管理の手薄さを着いてなだれ込み、特権を振りかざした事はやっぱり起きていたのだ。

私は一切の差別意識はない。

しかし、事実は事実として知識としてあっても良いのではないかと思い書いた。

|

|

| 漬物 | - 2016/05/05

- 最近、漬物を食べてないなあ、と思って考えた。

なんだかスーパーや百貨店で売っている漬物が信用できない。

薬で処理した感じがして、どうも馴染めない。

それで昔をしみじみと思ってしまった。

私の田舎では、冬の前になると沢庵だの、白菜だのいっぱい漬けた。

収穫した大根を、藁をなった縄の間に差し込み、軒の下に吊るして乾燥させる。

適当に水分が抜けたところで、これまた塩を入れ、桶に大量に漬けるのである。

軒下は大根だけではない、農家の軒下には秋の日を浴びた干し柿、大根が順番に巡らされ、それは見事な力強さであった・

今思えば、素晴らしい自然食である。

古い家にはどこも必ず味噌部屋と言うのがあって、味噌、大根、白菜、梅の樽が置かれているのである。

気の利いた家は、他にも沢山漬物を作る。

子供には味は分からないが、大人には自慢の食べ物であったらしい。

確かに白菜の漬物は美味しくて、芯の白い所ばかり食べると、一人でそこばかり食べるなと叱られた。

今の漬物とはちょっと違っていた。

東京でも古漬けの酸っぱいのが良いという人がいる、でも、私の記憶の古漬けは酸っぱいけれど、東京のは古くなってしまった味が混ざっている。

まあ、東京は暖かいから無理な話ではある。

|

|

| アンプの事 | - 2016/05/04

- 昨年から、マランツ#7の電源ランプが3回切れた。

そんなに、しょっちゅう切れるものでもないし、これは一体どうしたものかと修理に出した。

それで、鳴れば良いという事ではなく、細かく長短を確認してもらう事にした。

そうしたら、真空管が12AX7の代わりに5751が4本使っているし、セレンがヘタっていたせいか、ダイオードを付けている、という返事であった。

その辺りで電流の強さが影響しているかもしれないという事になり、真空管はオリジナルの12AX7に、またセレンもオリジナルに戻そうという計画になった。

同じような真空管でも、5751は後期に大量に作られたようで、12AX7の代替え品として使用可能だという事になり、相当出回った。だが電流の流れやマシンの安定性などを考えれば、12AX7の方が良い。

セレンはネットでも入手はできるし、まだアメリカ等でも作っている人もいるそうだ。 だが、そう言う物が良い部品かというと、どうも信頼性に欠け、 いかんせん信頼性に乏しい噂話を聞く。

まともな物が無いかとしばらく探してもらって、やっと揃えていただき、調整してもらって、家に持って帰り、勇躍その音を聴くと、いたって普通の音質であった。

一言で言うと、上品な音になったのである。

まあ、当然のことである。

それと、持っていた「マッキントッシュMC275」もオーバーホールに持って行き、ちょっとウチの音に向かないと話していると、「だったら、ちょうど綺麗なMC-240の現品があるけど、買わないか?」という話になり、それならば、交換してよというと、快諾をもらった。

願ったり叶ったりで、これまた結構。

それで、電源トランスが110ボルトの物があるので、これを使おうと思っていたら、東京は50ヘルツなので、110ボルトで使用するとキツイので、将来の安全性を考えたら105ボルトで使った方が良いと言う。

トランスは105ボルトの物がなさそうなので、スライダックスでも探さないといけない。

それで、考えてみると、大阪方面のマニアは60ヘルツなので110ボルトで使える。とすると我々東京のマニアは大阪のマニアよりオーディオの音が悪いという事になる。

レコード・プレイヤーだって60ヘルツの方が良い物が出る、しかし、東京用にわざわざ50ヘルツに変更しないといけない、そう言うのも決して良い事とは言えない。

そういう事かと、思ってガッカリした。

まあ、そうなんだよな、実際。

関西に勝てないな。

|

|

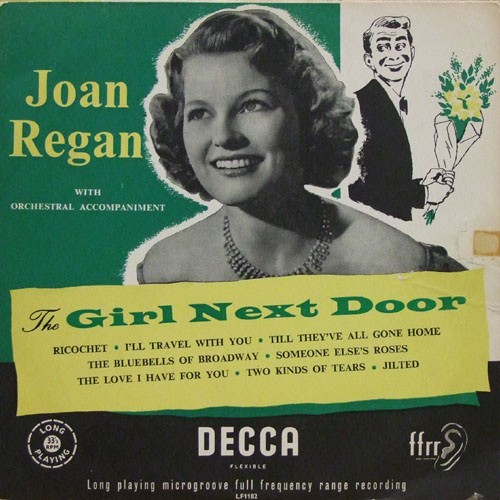

| JOAN REGAN “THE GIRL NEXT DOOR” | - 2016/05/03

- JOAN REGAN “THE GIRL NEXT DOOR” DECCA LF1182 (UK)

10インチ

ちょっと前に、横須賀を基地にしているアメリカの空母「ロナルド・レーガン」を見て来たので、なんとなくレーガンという名前に引っかかって取り上げたけれど、全く関係の無い話であった。モトエ

ちょっと珍しいボーカル・アルバムの入荷。

10インチ盤だから古い。

タイトルが「隣のお姉さん」という。

最近のテレビ同様、アイドルは隣のお姉さん的な親しみを煽っているのだが、50年代からこうしてアイドルに親しみを感じさせる戦略が面白い。

彼女は英国の50年代から活躍していたポップス歌手である。

従ってその声は、アイドルらしく高い音になるとキュっと上がるような可愛らしさで、しかも、日本のアイドルと大きく異なる、歌の上手さがある。

どれを聴いて楽しめる、という仕掛けである。

その後、結婚などもし、英国の歌手の例によって米国進出を果たし、年齢が来てからは英国に戻って歌っていたようだ。

彼女は50年代中頃には英国内でヒットチャート入りを果たしているのだが、面白い事に、米国などのヒット曲のカバーが多く、それが大ヒットとなるのだから不思議な人である。

まあ言ってみれば、日本でいう所の中尾ミエとか伊東ゆかりなどと同じような部類の歌手なのかもしれない。

しかし、歌は魅力的なので、非常に良い。

この中でも冒頭の曲「Ricochet」は、「テレサ・ブリュワー」のヒット曲でもある。

こういうのを聴いていると、オジサン嬉しくなってしまう。

今回のアルバムがジャケットの口にファクトリー・シールのシールがそのまま残っていたので、ちょっと1センチほど色が変色している。

また、その口のあたりに、少し破れ掛かった感じもある。

でも、写真の通りそれほど悪いわけではない。

盤質は傷など無く綺麗で上等である。

彼女の初期の「Just Joan」と2枚の魅力的な味わいのコレクターズ・アイテムでもある。

|

|

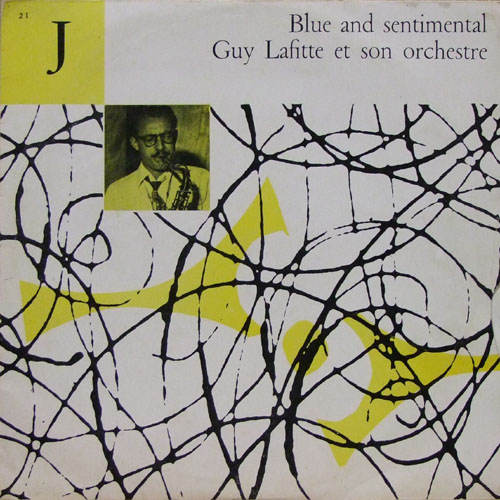

| GUY LAFITTE “BLUE AND SENTIMENTAL” | - 2016/05/02

- GUY LAFITTE “BLUE AND SENTIMENTAL” LE CLUB DU DISQUE (FRANCE)

10インチ盤

ちょっと珍しい10インチ、アルバムの入荷。

1954か55年頃のパリでの演奏である。

レーベルはクラブ・フランセという50年代初めにフランスにおいて、ジャズを紹介する意味において大いに役割を果たしたレーベルである。

ギィー・ラファイエット(Guy Lafitte)はあまり日本には馴染みのないフランスのミュージシャンであるが、1920何年からほぼ20世紀を生きたプレイヤーで、50年代頃から渡欧した米国の数多くのプレイヤーと共演した実力者である。

当店の開店当時、ギィー・ラファイエットのレコードが無いかと盛んに問い合わせが来た。

それがなぜかほとんどの人が北海道の方々で、なにゆえ北海道の方面に置いてこのジャズメンが人気なのかと驚いた。

考えていたらあるお客が教えてくれた、札幌の某レコード店の店主がラファイエットを好きで皆に勧めていたらしい。

札幌において、彼のアルバムが推薦され売られた結果、マニアの間で一大ブームとなったのであろう。

たった一軒の店の努力がここまで広まるのかと感動した、素晴しい例であった。

この事を書きたいばかりに、彼の音楽性がよく表れたこの一枚を早く取り上げたかったのである。

やっと入荷したとも言える。

それで、そんなに良い物ならばと、私もフランスの知人に仕入を頼んだり、せっせとパリのレコード屋を廻ったりして彼のアルバムを仕入れて来た。

聴いてみれば、後期はムードテナーに行ってしまう感は若干あるものの、実に好ましいテナー・サックスである。

70年代以降も、かなりの作品を残し、どれも何度も再発されている人気プレイヤーであった。

その彼の、初期54年頃なので、立派なプレイで聴き応えがある。

テナー好きには非常にお薦め出来るナイス・アルバム。

当時の10インチなので、若干サーという音は入る箇所はあるが、録音は悪くなく十分堪能できる。

サックスの音色はしっかりした意外に男らしい力強さがありコールマンホーキンスに影響を受けた様子も伺える。

聴いていると、ひょっとしてバルネ・ウィランにも影響があるのではないかと思われる。

オーディオ的にも凄い音に驚くはずである。

演奏曲はタイトルの「Blue and Sentimental」「Star Dust」などスタンダードが多く、実にいい味わいの50年代の立派なジャズ・アルバムである。

|

|

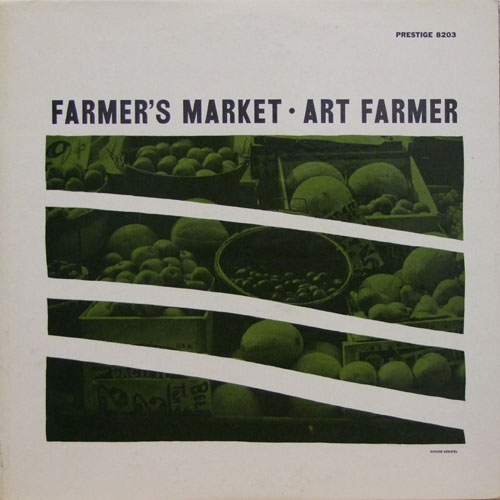

| ART FARMER "FARMER'S MARKET" | - 2016/05/01

- ART FARMER "FARMER'S MARKET" PRESTIGE 8203 (USA)

今回は、これまた綺麗なジャケットで裏も表も真っ白な一枚である。

見ていると惚れ惚れとしてくる。

それに個人的に大好きなレコード。

かつてのスイングジャーナル、あの雑誌には彼の聴くべきレコードの中にこのファーマーズ・マーケットが入っていなかった。まあ、他に聴くべきものがいっぱいあったので省かれたのであろう。

しかし、私は不満で仕方がなかった。

ARGOの「ART」と並んで、これら2枚は私のお気に入りだった。

最初は紫のラベルの盤を持っていたが、友人に「セカンド!」と言われて、苦労して買い換えた。

セカンド!と言われると、イエローカードを出されたような気分だった。

オリジナルはイエロー・ラベルである。

企業もNEWJAZZと謳ったものの、まだ、どうするか決まっていなかったのであろう。

このアルバムは何よりジャケットが素敵。

彼の自分のマーケットはこれだという所も言いたかったかもしれない。

70年代、私は旅行会社で働いていたのでアメリカに対する憧れは人一倍あったのであろうか、ロサンゼルスの「ファーマーズ・マーケット」その場所でさえ、憧れの場所であった。

それが、ファーマーとファーマーズ・マーケットと掛けているのも素敵で、ジャケットの写真には野菜やフルーツが売られている様子が伺える。

その写真をいくつかの斜め切りにし、空白を入れて並べた所も良い塩梅である。

色合いもややグリーンにして素敵。

いや今見てもいいジャケットだ。

演奏は、ARGO盤「ART」と並んで、彼の人柄が出たような落着いて柔らかなトーンの傑作。

一曲目がもっともストライクな曲調でハンク・モブレイも魅力的で柔軟な良い感じ。

B面の冒頭2曲はモブレイは参加していないものの、ファーマーのおっとりしたトランペットの音色の好演奏が聴ける。

名盤と言われる、「When Farmer Met Gryce」などが55年の演奏で、これが56年の演奏、実に良い時の実力発揮したアルバムである。

|

|

| イチゴ | - 2016/04/30

- イチゴが好きなのでよく買ってきて食べる。

しかし、最近のは甘くていけない。

気持ち悪くなるほどである。

それで、私は「とちおとめ」を買うことにしている。

僅かな酸っぱいさが残っているのがいい。

しかし、それでも、不満である。

そもそも、最近の果物はなんでも甘くなっている。

こんなに甘いのではきっと,身体に悪いのだろうな。

砂糖を掛けて食べているようなものである。

一体本当の、あの酸っぱい果物はどこに行ってしまったのか?

オジサン寂しい!

今の世の中はオカシイんだ、きっと。

|

|

| ナンバー | - 2016/04/29

- 車のナンバー。

先頭の「いろは」の中でつかっていない文字はなにか?

ちょうど今月号のJAFMATEに記事が掲載されていたので、読んでいたら使っている文字の羅列があった。

だが、沢山の中から使っていない文字を探すと分からない。

それで、探し出すと4文字ある。

し;これは死につながるから

へ;これはおならを連想するから

お;「あ」などと混同するから

ん;発音しにくいから

という事であった。

どうでもいい情報

|

|

|