HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

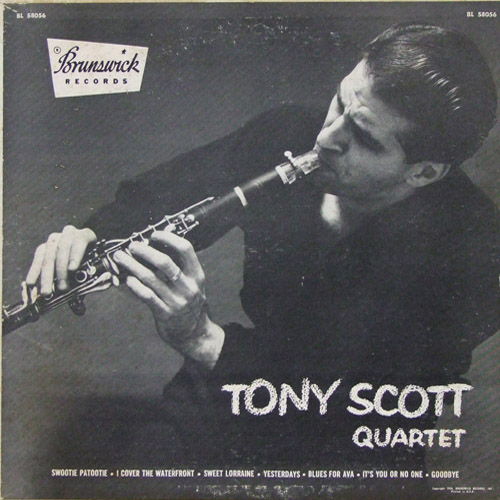

| TONY SCOTT “QUARTET” BRUSWICK | - 2016/02/11

- TONY SCOTT “QUARTET” BRUSWICK BL58056 (USA)

(10inch)

しばらくぶりの珍しい10インチ盤。

このアルバムはトニースコットの音楽人生を代表する作品ではなかろうかと聴く度にいつも思っている。

風情があって良い感じ。

このアルバムはジャケットを変えて12インチ化されたこともあるが、何と言っても、このアルバムの写真が素敵である。

斜め上から写したクラリネットを吹いている所が、溌剌感が出ている。

オマケにまだ若い。

私など最近は、彼の写真などはジジイの姿しか見てないから、いや、こういうジャケットを見るとワクワクする。

顔もキリッとして良い男だ。

1953年12月、この作品はDICK KATZ(p), Earl May and Percy Heath(b) , Ossie Johnson(dm) とのカルテットである。

この年は、かれがダウンビートでポールウイナーに選出された年でもあり、もっとも意気揚々とした時期でもある。

そんな時だけに、力が漲っている事はサウンドから伝わってくる。

ノっている時は、優しさもちゃんと出るんだな。

かつて、Dexter Gordon-Wardel GrayとのThe Chaseの日本盤の裏に、スペースが足らなかったのか、なぜか入れられて発売されてしまい、それぞれのフアンが「悪くは無いけれど」と互いに大いに残念がった事ともあった。

そのオリジナルである10インチ盤を聴きたいと、どんなに思ったことか。

その私の当時の憧れのアルバムがこれだったのだ。

今、こうして聴くと、53年は既にジャズもモダンな音楽であり、新しい音楽の到来にみんな、いや彼もまた胸が膨らんでいたのだ。

ジャズにおける過去の楽器になろうとしているクラりネットを持った瞬間から、将来どんなに辛くとも、彼にはこれが己の道であった。

そんな気構えというか情熱が伝わってくる音である。

彼の音は現代風でしっかりと、やや堅めで、クリーンで時代を作っている事がわかる。

しかし、しかしだ、そのサウンドの根底に流れているのは、しみじみとした風情なのだ。

いい音楽だねえ。

いいねえ。

ついでながら、もう一枚同レーベルに続きがあってそれも入って来た。

JAZZ FOR G.I. 'S (DL 58057) という10インチ。

それも一緒に写真だけ掲載する。

なかなか良いジャケットである。

|

|

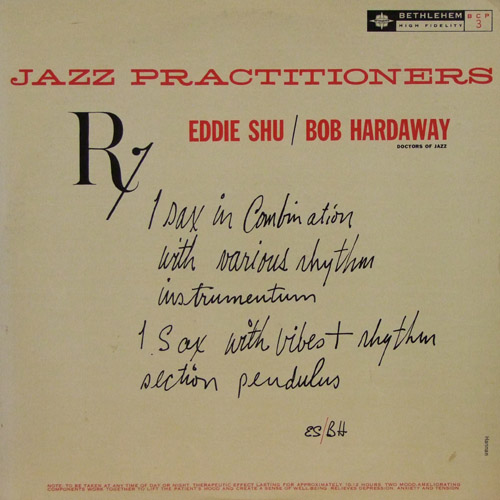

| EDDIE SHU/BOBO HARDAWAY “JAZZ PRACTITIONERS” | - 2016/02/10

- EDDIE SHU/BOBO HARDAWAY “JAZZ PRACTITIONERS” BETHLEHEM BCP3 (USA)

入荷したので眺めながら、「そんなに珍しくも無いなあ」と思いながらも確認のため、当店のデータベースを調べて見たら、あらまあ、何とやっと2度目の入荷だわ。

そういえばこの元ネタの「LOU’S BLUE」10インチの方がまだ目にしている事に気が付いた。

12インチ盤のほうは意外と珍しいアルバムだったのだと。

このアルバムの良い所は、A面のエディ・シュ-よりも、ボブ・ハーダウェイが存在するB面に負う所が大きい事は言うまでもない。

なにしろレスター系といいながら、バリッとしたサウンドがカッコ良いのだから。

共演のマーティー・ペイチ、マックス・ベネットのバッキングもイケルが、なんと言っても本人のテナーが抜群である。さっぱりして小気味の良いスイング感も持合わせた立派なテナーで、バラードになるとスローで静かな様子が良い雰囲気で、全編に渡って出来が良く感心する。

とにかく非常に上品なテナーで、音楽的にも相当な人だったのだろうという事はわかる。

ところが、あに図らんやアルバムは基本的に当ベツレヘム・レーベルにたった一枚だけだと。

最初は10インチ盤のBCP1026「LOU’S BLUE」という、通称「水兵さん」とよばれるアルバムである。そのアルバムの12インチ化が当、BCP-3番である。

10インチの方は水兵さんの素敵なジャケットだが、12インチ化の時に、追加分を録音せずに、エディ・シューとカプリングにしたのである。

どちらも若干似たような雰囲気のサッックスなのでそうなったのであろうか。

安易ではあるが、悪くはない。

エディ・シューの方も数少ない作品の人であり、音楽性の高い人で、この作品も渋い味わいのある好演奏で聴くほどに好きになる。

ところで、ボブ・ハーダウエイ。

なんとこの人は歌手のピンキー・ウインターの元旦那だったそうだ。いや驚いた。

訊いた話によると、ピンキー・ウインターの本名はフィリス・メアリー・ハーダウェイというそうで、その後のボーイフレンドとは結婚しなかったようで、正式名にハーダーウエイを名乗っていた。

一度、アメリカのネットの情報で、経済的な問題があってピンキーは離婚したと書かれていた事を思い出したが、はてさて。

ふーん。

音楽の世界も狭いものだ。

|

|

| 本「証言で綴る日本のジャズ」 | - 2016/02/09

- 本「証言で綴る日本のジャズ」(小川隆夫)

新刊だから読んでみてと言われて購入した。

読んでいて、ある箇所で引っ掛かった。

それは、呼び屋の話の所、石塚氏という方のインタビューで、86年からコンコード・ジャズ・ファスティバルが始まった時の話。

「大企業の"富士通"が後押しをしてくれたけれど、お金ではなく、席の販売を後押ししてくれたのだが、せいぜい500席ほどで、非常に苦労した」

という所。

ちょっと、ここは確認の必要あり!と睨んだ。

当時の噂によると5千万円は出したはずだと言われていたからである。

当時はバブルの勢いもあり、多くのジャズフェスに企業が後押しをしたり、宣伝にミュージシャンを使ったりしてくれたのだ。

「日本タバコ」は当時のジャズコンサートに1億以上払ったという噂も出た。

あながち間違いではなさそうである。

それなのに、あの「富士通」の冠名がドンと付き、多くの観客を動員したジャズ・フェスティバルに何も払わなかった訳はないと思うのだ。

確かに援助もなく苦労したと書けば読者には受けるかも知れないが、その辺りは当時の常識的に行われていたお金の流れがあるはずで、作者はそれを調べる義務があったと思うのだが...。

これは意外に大きな問題だと思う。

さらっとスルーしてしまう簡単な問題ではないはず。

是非、調べ直して頂きたい・

せっかくの事実を書いた本であるが故に、余計に心配だ。

私の勘違いなら良いのだが。

|

|

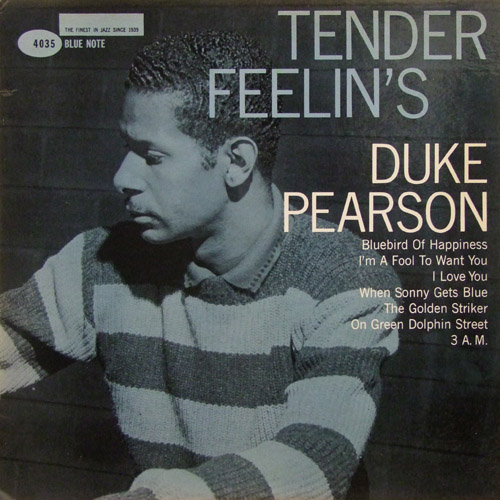

| DUKE PEARSON “TENDER FEELIN’S” | - 2016/02/08

- DUKE PEARSON “TENDER FEELIN’S” BLUE NOTE 4035 (USA)

私の好きな、良いアルバムの入荷。

今回は残念ながらオリジナルではなく、深ミゾが無い。他の条件は満たしているのだが、何しろ深ミゾが無ければセカンド・プレスという事になる。

雑誌ジャズ批評のブルーノート特集の紹介にはこんな事が書かれている。

「ラストの(曲の)解釈など黒人のピアニストと思えない知的な趣を持っており.....」

もう昭和62年なのに、まだこんな事を書く評論家がいた事に驚いた。

日本って凄いね。

黒人は知的では無いのかと、大いに怒ったが、その話は置いといて。

このアルバムは私が、コレクターになった頃、一生懸命に探した一枚で、結局アメリカのメールオーダーのオークションで入手した。

何とも言えない風情があるアルバムである。コーティングのジャケットの、ブルー・グレイを基調としたモノトーンの写真が如何ともし難い魅力がある。

縮れ毛の彼が、ざっくりした縞々のセーターで写った、何気ない写真である。

それがこの色合いになった事に、ジャズの何とも言えないアーシーな味わいが出てくるとは、凄いデザイン力である。

当時、仲間の一人がこのアルバムが大好きで壁に飾ろうと考えたが、ジャケットを飾っても厚みで出てしまい、どうにもしっくり来ないからと、知合いのカメラマンに依頼しジャケット写真を撮ってもらった。

その写真を30センチ四方に引き伸ばし、額に入れて自分の部屋に飾っていた。

このジャケットが渋い色いなのだが、その時の写真の色合いが更に重厚感が増し、カメラマンの本職の腕前に驚いたと同時に非常に羨ましかった。

そんな事までしても、このアルバムが好きだという友達の心に感心して、彼が友達でいてくれて良かったと思った。

今でも年に一度は会い、一緒に昼食を取るようにしているのだが、大概連絡をくれるのは彼の方からで、私はちょっと申し訳ない気持ちである。

今、改めて見ると、やっぱり良いジャケットだなあ。

当時のジャケットだから伝わる物もあるわ。

|

|

| 池田家代々の鉢 | - 2016/02/07

- 久しぶりに実家に帰った。

ちょうどテーブルの上にぽつんと置いてあった。

見れば懐かし、子供の頃から家で使っていた鉢が二つ並んでいた。

一つは「うどんどんぶり」

我家の料理のうどん、そばはじめ、どんぶり物はすべてこれで賄う事になっていた。

これがなぜ代々、残っていたかというと、土間はもちろん床の上に落としても割れないという、大変頑丈な焼き物であったから。

子供の頃から台所の片付けの手伝いをしていて何度落した事か。

その災難を掻いくぐって長い年月をまさに生きて来てくれた。

もうひとつの鉢は、朝顔のような形の鉢。

これはどんぶり物にちょっともったいない、もうすこし高級な料理を盛り付けるためのものであった。

といっても、白菜の漬物などしかないが。

昔から我家は中山道の宿場で旅籠をしていたという名残で、こういう食器や漆塗りの椀、とっくり、杯など何十個、箱に入れて置いてあった。

それが父親の商売のつまずきで、父の兄弟に持って行かれ少し残ったものの、最終的には炬燵の火の不始末から火事になり、ほとんどを失ってしまった。

火災に遭った時に母がせめて兄弟に持って行かれて、有難かったという言葉にも妙に頷けるものがあった。

そんな、私にとって最も子供時代を思い起こさせる鉢が、たったふたつだけ。

これから何年、もつのだろう。

大したことはないが、形と言い、色合いと言い、絵柄と言い、なかなか捨てがたい味わいの焼き物である。

|

|

| 仕事がひと段落 | - 2016/02/06

- 買取の仕事が入って、大騒ぎだったのがようやく落ち着いた。

日記を書く暇が無かった。

|

|

| 明日の通販リスト更新 | - 2016/02/04

- 仕事が追いつかず、準備が出来ません。

明日のリストの更新はありません。

悪しからず。

|

|

| 明日の予定 | - 2016/01/30

- 明日は、所要があり、二人とも出かけてしまいます。

戻りは4時過ぎになるかもしれません。

但し、店は開いていますし、店番もおります。

よろしくお願いいたします。

|

|

| アンプの修理で考えた事 | - 2016/01/29

- ところで、今回のアンプの修理で考えた事。

最初は今まで仲良く付き合ってくれていた修理屋さんに送ろうと思っていた。

ところが37キロの重量のアンプすなわち精密機械の荷造りは元箱でも保管していなければ困難で、一度は荷造りも依頼可能な引越屋さんに見積もりを取った。すると二つで5万円程の金額を提示され、それでは修理代と同じ金額になってしまうので諦め、知合いの紹介もあって千葉県の方にお願いし、自分の車で運んだ。

それで、こんな重量級のアンプはもう沢山だと思いながらその仕事場に伺うと、そこはもっと大きく重いアンプが修理を待っていた。私のアンプの倍の重量はありそう。

思わず、これ一人で持ったの?と思わず聴くと「若いので」という。

若い内はいいんだ。

でも、私もつくづく考えた。 私のアンプの30数キロが限界だと悟った。

重量級のアンプは、確かに性能は良いし音も良い、しかしそれはともかく、自分も現役でバリバリ仕事をしている時は力も金もあるので、事あらばショップを呼びつけて「おい!修理」と言えば良いし、また自分で何のこれしき、と言える。

所が年齢も進み年金暮らしでは、金をばらまいて解決という訳にも行かず、さらに、自分で持ち上げる事もできない。

その時になって、私のようにもっと軽量のアンプにしておけば良かったと思うのだ。

という事で、これからは小型または軽量のアンプにしよう。

家の中にあまり度が過ぎたアンプは置けないね。

30キロまでだな。

|

|

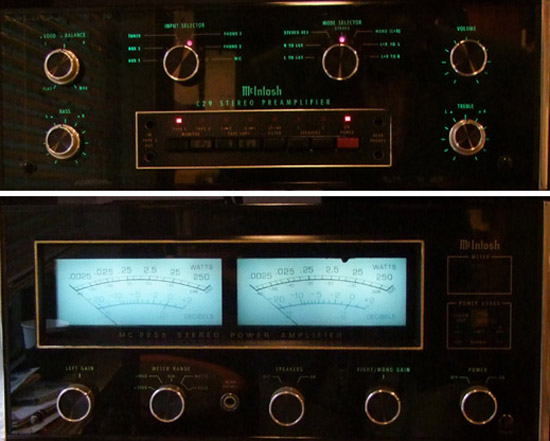

| マッキントッシュC−29、MC−2255 | - 2016/01/28

- 店内で使用しているアンプ類、プリアンプがマッキントッシュC−29、パワーアンプが 同じくMC−2255。

歴史を申せば、1970年頃より新しい時代の石のアンプとして、市場に大歓迎で迎えられた最高級機であった。

それが不調で修理に出した。

一週間ほどで帰って来たところ、見事な音色が蘇った。

しかし29と2255など、特にこの頃までのアンプはパワフルで、ジャズ、特にハードバップを聴くと、本当に気持ちが良い。

ハードバップはちょっと古いマッキントッシュで聴くと、確かにこれぞジャズ、安心感のあるガツンという雰囲気を出してくる。

これは他には無い味わいだな。

ジャズは豊潤よりガツンだな。

昔の話、私と友人とでジャズの話をするたびに、欲しいなあ、欲しいなあと語ったものだ。

ところが値段も最高級であった。 具体的な価格が記憶にないので、友人に電話をして訊くと、待ってましたというかC29は定価五十五万円、MC2255は百とんで九万八千円と即答が帰って来た。

まだボケてないね。

当時の物価指数で行くと、とんでも無い価格であるが、彼は、それを良い中古が出たという事であっさり購入。

先を越された私は、まさか同じものを買うのもシャクなので、悩んだあげくMC275を購入した。

どちらもパワフルな所が共通している。

その後、彼はC40とMC500という超ど級のシステムに進む。

音色は、前者の音はガツンで、後者の音は豊潤と言うのが正しく、エライ違いである。

さて、時は流れ、私が店を始める時にアンプで何か良いのが無いかと探していると、友人が「僕ので良ければ、適当なお金で売りますよ」ということになり、その余っていた29/2255セットを15万円ほどで売ってくれたのである。

ありがたいのは友達。

それ以来、店に鎮座して、天井・壁の青い色と相性がよく光を放っているのである。

ジャズはブルーだからね。

アンプの色もブルーが良いんだ。

オーディオの選択は音だけでもないんだ。

|

|

|