HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

| コーヒーで | - 2016/01/19

- ウチの仕入担当部長が最近はよく、セブン・イレブンのコーヒーを飲んでいる。

彼の意見によると結構美味しいらしい。

それで当店の一階もセブン・イレブンなので、時々観察してみたら、かなりの客がコーヒーを買って帰る。

それで、私がセブン・イレブンのような店が安価に販売するとはけしからんドトールが可哀想だと怒っていたら、

「親父よ、考えて見なよ、ドトールが出来た時に、それまでの個人の喫茶店がいったい何軒つぶれたのか」と。

企業はそれを承知でやっているのだという。

まあ、確かにそうだった。

ドトールコーヒーが出来て、安価な喫茶店だと評判になり、スターバックス、タリーズと大資本のチェーン店が林立し、それまで地域に根付いていた喫茶店文化が一遍に消滅した、あの悲しい事実は忘れもしない。

いま残っているのは、資金が潤沢にあるコメダだの、セミチェーン展開したところだけである。

新入社員の頃から、仕事中にサボって喫茶店通いをしてきた私としては、チェーン店こそ憎い大企業である。

企業が個人的なスモールビジネスに入り込んできたのは、何も喫茶店だけではない。

我々のレコード屋だって同じである。

そうか、じゃこれを機会にチェーン店よ みんな潰れてしまえ!

|

|

| デューク・エリントン楽団 | - 2016/01/18

- 三具氏のフランク・シナトラの本「シナトラ・コンプリート」を呼んでいたら、面白い事が書かれていた。

それはエリントンとのアルバムの製作の時の話。

「1967年、シナトラの命を受けたビリー・メイが録音に先立ち、リハーサルを行ったのだが、エリントン楽団のメンバーの中に初見で演奏が出来ない人が少なからずいた事に驚いた」と。

ウエスト・コ−ストのスタジオ・ミュージシャンには考えられない事だと。

エリントンは録音の日までにリハーサルをして置くと約束してくれたが、シナトラはとても怒ったと。

ここを読んでいて、私は愉快でたまらなかった。

まず世界に冠たるエリントン楽団に楽譜が読めない人がいるという事はどういうことか。

現在のミュージシャンにおいては確かに考えニクイことではある。

しかし、エリントン楽団はジャズメンの集まりであって、音楽演奏家の集まりではない、という所が、これではっきりしたということでもある。

すなわち、ジャズという音楽は楽譜無しで演奏され、しばしば記憶によるリスムやメロディで、そう楽譜などがなくても最高の演奏が行われていたからである。

いや、却って楽譜など無い方がジャズとして真っ当なんだと言えなくもない。

私は場面を想像してしまう、ハリー・カーネイやホッジスやハミルトンやレイ・ナンスなど何人もいて、ゴンザルバスか誰かが「○○という曲を演奏するよ」というと、「うんうん」と言いながらすっとぼけて、誰かが演奏するのを待っていて、サビを聴いてから、付いて行くという感じだろうか。

いいねえ。

思えば、そういう所を大切にし、そういう昔ながらの古いタイプのミュージシャンを使い続けたエリントンの音楽は、その結果にあるのだと思うとなんだか感動してしまった。

勿論、リハーサルは欠かすことが出来ない。

しかし、しかしだ、その結果のあの音楽とは、世の中に奇跡はあったのだ。

そういう音楽だから私なども、ずっと好きでいたんだよなあ。

世の中では立派だといわれるけれど、私などはお金がもったいないと思ってしまう音楽もあれば、お金を幾ら払っても惜しくない音楽もある。

|

|

| コーヒー「ゲイシャ」 | - 2016/01/17

- 芸者というコーヒーを飲んだ。

芸者では無くて「ゲイシャ」という種類のコーヒーである。

パナマが産地であるらしく、かなりのレア物とされる。

味がちょっと変わっていて、口に入れた瞬間、黄な粉を焦がしたような香りがする。

エッと思うのだが、その後の味わいは、一般的な酸味とか苦味とか渋みと言った味ではなく、そういう味がふわっとした幕のような、何かに包まれた味わいである。

飲んでいて、きっとその内に何か特徴が出て来るだろうと思わせる。

途中で砂糖を入れるとこれまた素敵なコーヒーになる。

興味津々で最後まで進むと、何かが起こりそうな感じは、飲み終わった後にやって来て、ずっと口に残るのは薫りであった。

普通は口に残るのは余り良い物とも思えないのだが、このコーヒーはちょっと違う。

「豊かさ」と言いたい感じが残る。

たしかに面白いコーヒーであった。

コーヒーは、どんなに高級で、どんな美味しく、どんなに通ぶっても、所詮コーヒーの味しかない。

そこが酒などと違っていて、なんだかなあと思える所がある。

ある意味空しい趣味でもあるが、考えてみると、そのほんの僅かな違いが面白い所なのだ。

これってレコードの音の違いと同じ様なものだ。

|

|

| 新宿で雪 | - 2016/01/16

- 今朝は新宿でも雪が積もった。

TVでは6センチの積雪だという。

積っただけならいいがその後、雨になった。

所が温度が低いので雪は解けず、そのまま水が溜まった。

車で出かけようとして少し走ったのだが、ハンドルは取られるし、後輪はスリップするし、ちょっとの坂なのに危うく立ち往生をするところだった。

シャーベットの雪はイカンともしがたい。もっとも、こちらも冬タイヤでもないし、チェーンもしていないので問題はある。

歩いて店にきたのだが、水の中を歩く事になり靴の中はビショビショ。

新宿もそれなりに大変であった。

|

|

| 本 「オリヴィエ少年の物語」 | - 2016/01/15

- どうも子供向けの本であるらしく、大人としてやや恥ずかしいのであんまり大きな声で言いたくないが、私が結構好きで読んでいた、いや、いる所の本。

ロベール・サバティエというフランス人作家の本で、「オリヴィエ少年の物語」といい、福音館から3冊に分かれて出ている。

これは、なんだか読んでいると心が豊かになってくる。気がするんだ。

ところが本の内容は孤児の成長の話でとても豊かな話では無い。

ちょっと暇があると、時々、思い出してパラパラと何となく読んでしまう。

その中の「三つのミント・キャンディー」という本の終わりに面白い事が書かれている。

長いけど書き出してみよう。実に面倒ではあるが。

『ブルジョワというと日本ではただ大金持ちというニュアンスで理解されていますが、これは本当の意味と少し違います。ブルジョワ(bourgeois)という言葉の語源は封建領主=貴族の支配をうけない自由商業都市(bourg)の市民というもので、先祖から受け継いだ土地の収穫で生活する貴族に対し、自分の才能だけを頼りに生きる市民と言う意味を持っていました。つまり、働かないでもお金のある貴族に対して知恵を働かせる事で財をなした商人の事をさしていたのです。この意味は現在にもいきています。いかえれば先祖から受け継いだ財産でなく、自分が働いたお金をたくさん持っている人がブルジョワなのです。

したがって、この階級の人々は貴族階級と異なって働くと言うことを恥じるどころか、非常に大切なことと感じています。働くことがお金を生み出す以上、時間を能率よく使い、秩序正しい生活をしなければならないと考えるのです。ブルジョワ階級の人たちが、日常の生活でも「ていねいな言葉つかい」にこだわり、「厳格さというよろい」をまとうのは、貴族のまねをしているのではなく、自分達の生活のモラルに忠実であろうとするからです。』

これって子供の本か? こんな事を書くかねえ。

きっと賢い子どもが読む本なのだろう。

こういうのを理解していないと、ヨーロッパの本を読んでも中途半端に分かったつもりになってしまう。

話は飛ぶが、

しかし、こういうのを否定してしまったのだから、共産主義は既に破綻していたというしかないね。

|

|

| 共産主義者宣言 | - 2016/01/14

- 新宿の地下商店街「サブナード」に古本市が出展していたので、覘いて思わず買ってしまった。

マルクスが書いた「共産主義者宣言」の日本語版。

40数年前に私も大変有り難く、押し頂いて読んだ本。

しかし、その後の欧州社会主義国家の衰退で、古臭くなり、誰も読む事もない本であることは間違いない。

今日日の左翼にだって、考えが違っていて全く必要のない本であろう。

今更だけど、却って面白いなあとよんでみた。

今思うに、このマルクスという人は、余程貧乏だったのか?それとも心が貧乏だったか知らない、ブルジョアにたいする憎しみは尋常では無かった。

当時は私なども、納得して素晴らしいと思っていたのが恥ずかしい。

金持ちに対する憎しみありきで、革命がソ連、東ドイツ、ポーランドはじめ東欧諸国がこぞって共産国家になったのだから、大したパワーだったのだ。

一体何がそうさせたのか不思議である。

その後の社会主義国家における自由への憧れは筆舌に尽くしがたいものが有り、血を流して勝ち取って行くのだが、それが中国や北朝鮮やベトナムなど有色人種の国に於いてはそのまま残っているのも不思議である。

台湾などもその中国にすり寄って行ったし、日本なども中国ブームがあるほどの人気だった。

どういう事か分からないが、民主主義は白人のもので、独裁主義は有色人種には普通の思想という事なのであろうか。

しかし、日本人も左翼が好きだよな。

私は自由が良いけどなあ。

だけど最近のサヨクの、自由は欲しい、お金も欲しい、財産もある、でもサヨクってのは一番困るよなあ。

私が指導者だったら真っ先に「粛清」の対象だな。

公務員のサヨクとかも。

だって国から金貰っていながら「私、共産主義者です」なんて言われたら、信用できないもん。そういう人間ほど、また反体制側の人間になるものだから。

|

|

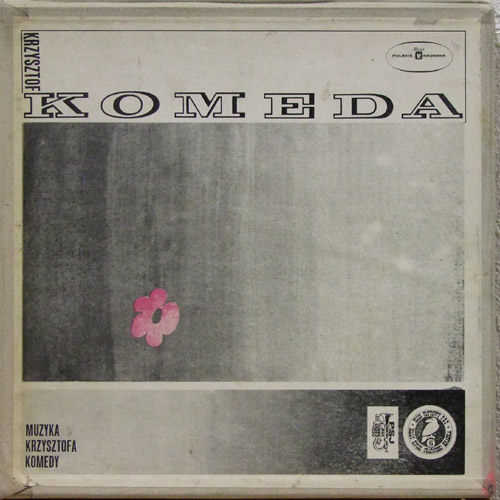

| KRZYSTOF KOMEDA “MUZYKA KRZYSZTOF KOMEDA” | - 2016/01/13

- KRZYSTOF KOMEDA “MUZYKA KRZYSZTOF KOMEDA” MUZA 0558/61 (POLAND)

久しぶりに入荷した、ポーランドジャズの代表作。

コメダの往年の実力が分かる60年代の作品を4枚のアルバムにしてあり、それを箱に入れた物である。

これは大変なレア盤である。

バラでは時々出会う事はあるが、今回のような箱入りはまず出ない。

揃ったら、箱に入っていて欲しいと思うが人情というものである。

ジャケットはモノクロの壁に赤い花ガラが一つあるだけのシンプルなもの。

それが4枚同じジャケットであり、ボックスの表紙もまた、この絵柄である。

実にシンプルで4枚は共通ジャケである。

だが、この4枚はこの作品だけのために作られているので、共通ジャケといえ、格別な扱いで、如何に気合が入っていたか。

裏ジャケの説明は一度に4枚分を掲載している。

簡単過ぎるが、まあ仕方がない。そういう時代だったという事で。

音楽は彼の代表的作品が収録されている。

例えば、「Crazy Girl」.

これは最初、Berndt Rosengrenと一緒の吹き込んだ物があるが、ここではサックスをJanWroblewski(ウルブルスキー)と組んでいて、こちらの演奏も上出来である。

その他、映画音楽も多くあり、どれも見事な出来栄えに感心させられる。

曲により演奏者は入れ替わり、ポーランドの有名所が次々と現れる。

Zbigniew Namyslowski, Michal Urbaniak, Tomasz Stanko, 等

そこにスエーデンのEje Thelin, Rune Carlssonなどの参加。

歌手のWanda Waeskaも参加。

何処から聴いても楽しめる。

楽しめると言うよりは芸術作品で、当時のポーランドのジャズの水準の,高さは恐ろしいものがある。

当時の芸術はどの分野もそうだが、ジャズは当時の社会主義国家における自由への憧れの象徴で、自由を求めるあの力強さ凄さに圧倒される。

ところで、この作品群はバラ売りもされた、その後ジャケット・デザインを変えPOLJAZZからもばら売りされたので、聴こうと思えば、聴く事は出来る。

是非、聴いて欲しい作品である。

|

|

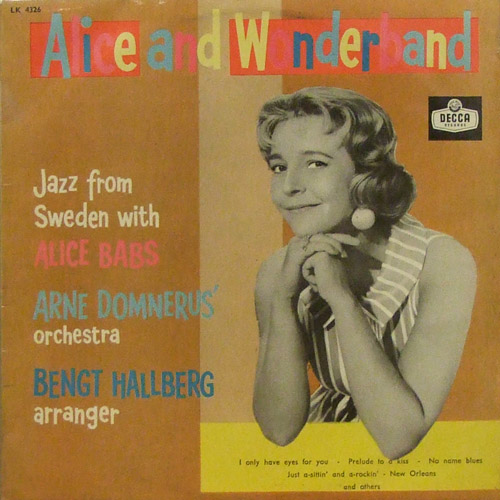

| ALICE BABS “ALICE AND WONDERBAND” | - 2016/01/13

- ALICE BABS “ALICE AND WONDERBAND” DECCA LK4326 (SWEDEN)

スエーデンの歌手アリス・バブスのもっともジャズの雰囲気を感じさせるボーカル作品で、聴くといつも感心してしまう。

彼女はスエーデン民謡はじめ、ポップス、クラシック、ジャズとなんでも歌った。

歌が上手い故の成果なのだが、それが却ってとりとめない歌が氾濫しているように思えてしまう。

だが、この作品のようにバックのミュージシャンをジャズメンでカチッと固めて来ると、流石に一味違う。

参加者を見よう。Benny Bailey, Ake Person, Arne Domnerus, Bjarne Nerem, Bengt Hallberg、Georg Riedel, Egil Johanson,など同国の錚々たるメンツが揃っていて、アレンジは有名なピアニストのハルベルグ、指揮はドムネラス,と文句ない布陣である。

リズムに乗ったスイング感が溢れる、ナイス・ジャズ作品になっている。

タイトルも「アリス・イン・ワンダーランド」をちょっともじって、「アリス・アンド・ワンダーバンド 」という、バンドという所がミソである。

ジャケットもパステル調でやや少女チックにしてある。

唄っている曲もスタンダードが多くて楽しめる。

もちろん演奏も素晴らしく、高水準のエンターテイメントが楽しめる。

彼女は正統的な唄い方をするので、どうしてもそういう箇所はある、あるのだが、曲の雰囲気、展開で違和感のないようにしてあるところも感心させられる。

こういうスエーデン・ジャズメンの力にも頷くところもある。

ボーカルファンはもちろんの事、アレンジも素敵なので、ビッグバンドのファンも十分に楽しめる、非常に出来の良い作品である。

アメリカだけでなく世界には傑作と言う物がいくつもあるものだと、私は感心してしまうのである。

|

|

| 続きで | - 2016/01/11

- プーチン大統領はこう語った。

『イスラム国(IS)』は何もないところから発生したのではない。これは不要な体制に抗する武器として大切に育てられたのだ。

シリアとイラクに対抗する前進基地として作られたISは積極的に他の地域へと勢力を拡大しており、イスラム世界の覇権を目指しているが、明らかにこれらの諸国だけには限定していない。状況は危険というレベルを超えている。

こうした状況で国際テロリズムの脅威を声高に語るのは偽善的であり、無責任だ。しかも麻薬売買、石油、武器の違法取引などのテロの資金供与チャンネルには目をつぶり、また急進主義的集団を操ろうとし、彼らを自分の政治的目的を達成するために働かせようとしている。

確かに。

ビンラディンも勿論そういうことである。

そうそう、日本に於いては、坂本龍馬も同様である。

鬼畜米英と良く言ったものだ。

|

|

| プーチン語録 | - 2016/01/10

- 知合いが面白いから見て、と言われてネットを探したプーチンの発言録。

結構な人気になっているらしい。

何しろ強気で、かつ切り返しが見事な独裁者という様子が見て取れるのだが、読んでいるうちに確かに的を得ているのもある。

その中で私が面白いと思ったものを挙げると。

「我々みんなが過去の教訓を忘れてはならない。我々はソ連の歴史の例を記憶している。社会的実験の輸出、自分のイデオロギー的状況から考え、他の諸国の変化を後押しする試みはしばしば悲劇的結果を招き、成長ではなく、退廃を招いた。

だが、他人の誤りに学ぼうという者はどうやら誰もおらず、間違い、革命の輸出を繰り返すだけで、それが今やいわゆる民主主義、革命という名で続けられている。」

間違いない

|

|

|