| ELMO HOPE “HIGH HOPE” | - 2021/08/04

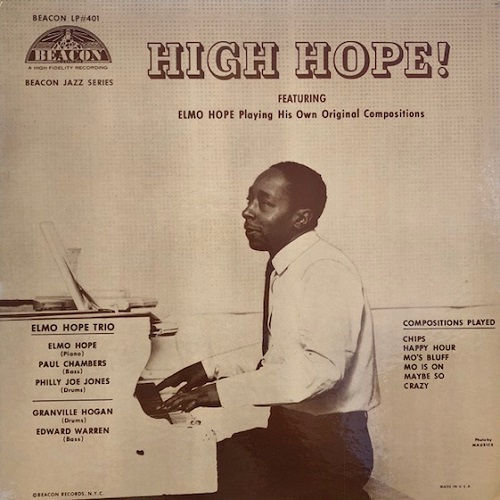

- ELMO HOPE “HIGH HOPE” BEACON LP # 401 (USA)

さても、さても レア盤である、これぞ幻の名盤。

ほぼ同一会社と思われるCELEBRITY レーベルから、双子のようなもう一枚のアルバムHERE’S HOPE (LP#209)というものも出されていたのだが、かつて私など50年の経験を持つコレクターでも本物など一度も見た事はなかったのである・

そんな頃70年代であったかアメリカ?から再発盤が入ってきて、大騒ぎで購入したものの、冴えない音で、大いにがっかりしてすぐに売り飛ばしてしまった。

しかし、こうして改めてオリジナル盤を聴いてみると、Celebrity同様、音楽の出来が違っていてグイグイ来る演奏に脱帽、大いに満足である。

いったい何年振りに聴いたであろうか?

エルモ・ホ−プという人のアルバムもコレクターに取っては大変厄介な作品ばかりである。

何しろほとんどが幻の名盤と言っても良いほどのレア盤。

まず、53年初レコーディングの NEW FACE NEW SOUND (BLUE NOTE 5029)はトリオ名盤、

続く54年同社のQUINTET(5044)は脚立のジャケでなんとヴァン・ゲルダーの愛犬が一緒に写っているので、写真の価値としても跳ね上がる。

55年のMEDITATION(7010)はPrestigeに移動して、非常に珍盤で水色の上品なジャケである。

同じく55年HOPE MEETS FOSTER(7021)は、かつてセカンドのジャケットであっても大変な高額盤

次の56年INFORMAL JAZZ(7043)は、収録の人気曲「ポルカ・ドット・ムーンビームス」を集録しており、大傑作の呼び声高く、滅多に出ない上に大変な相場である。

と、ここまでデビュー作から順に並べただけで、とんでもない金額である。

というマニア垂涎、幻の名盤のジャズメン代表でもある。

CDマニアや初心者には全く縁のない、レコード・マニアそれも原盤マニアのための作品群なのである。

という話は置いといて、この作品。

61年の録音というのだが日にちは不明で、先述の通り片割れがもう一枚Celebrity(209)レーベルから出されている、しかし、社名の書き方が違っているだけで、異なる写真なのだがジャケットの体裁はほぼ同じで、かつてはどちらが再発だのどうのと大いにコレクターを迷わせた。

面白い事に演奏時間が短い。10インチにでもしようと思ったかのような、或いは一つのアルバムにしようとしていたのを、お金を出した人が二人いて途中喧嘩別れになり、2枚になってしまったのであろうか?大いに想像したら良かろう。興味深いところである。

さて、作品はメリハリあるコロコロとした音の運びで、BOPピアノの実にパリっとした良い演奏である。

幻の名盤&廃盤としていささかも落ちる事はない。

あの56〜60年頃の、ハード・バップのアルバムそのもので音の事は言うまでもなく、ジャケ写のほうも スタジオでのショットが得も言われぬ風情があり、コーティングがあって、そのデザインの渋さもあり、詫び寂びが感じられいかにもオリジナル・コレクター泣かせである所のレコード然としていて、見ていたら私も欲しくなってしまった。再発では良さが伝わってこない一枚であった。

(売れてしまいました)

|

|