HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

| 年末年始の営業案内 | - 2018/12/28

- 年末年始の営業について

31日と三が日は休ませていただきます。

よろしくお願いいたします。

12月30日 通常営業

12月31日から1月03日まで 休み

01月04日 通常営業

|

|

| レーダー照射 | - 2018/12/21

- 韓国海軍が自衛隊機に向かって長時間レーダー照射を行った。

これはもう、彼らにとって日本は敵国であるという意思表示でもある。

大変な行為でもある。

同盟関係は終わりかな?

|

|

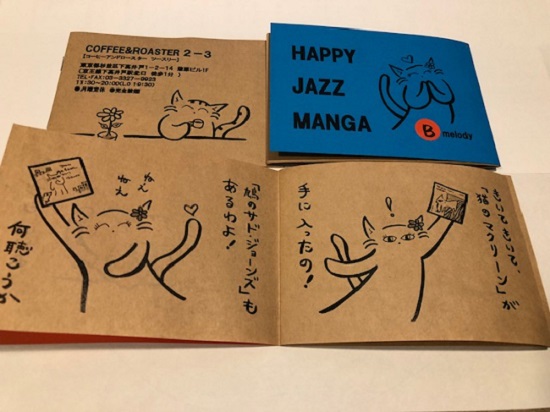

| コーヒー屋さんの漫画 | - 2018/12/17

- ひょんなことから来店されたコーヒー屋のご主人。

下高井戸の駅ちかくの、コーヒーとローストのお店。

こんなのも、と自作のマメ本漫画を頂いた。

見れば、何とジャズ漫画である。

びっくりしたなあ、もう。

内容は、主人公が猫である。

それがジャズを聴いている。

ちょっとレコードにも詳しくて、猫ブラウニーも猫マイルスも猫コルトレーンのレコードも登場する。

猫のマクリーンももちろん登場するんだな。

じゃずマニアの猫君には好きな猫娘もいる。

ほのかに恋心を抱いている。

オジサン、短編の豆本なのに好きになってしまった。

と言いながら、私はまだお店に伺っていない。

近日中に行くつもりである。

場所は、って威張って言える訳もないが、一応書いておく。

店名 COFFEEアンドROAST TWO THREE(2-3)

京王線 下高井戸 北口 徒歩1分

TEL 03−3327−9923

|

|

| 赤ちゃんのソックス | - 2018/12/16

- 来店のお客様が「あまりに可愛いので、思わずこんなの買っちゃった!」

、とカバンの中から取り出したもの。

はらぺこあおむし の赤ちゃんの靴下。

親戚に赤ちゃんいるの?

と訊くと、いいえ。

ただ、可愛かったからだと。

おまけに、当店に置いて行かれた。

店先に飾った所、やってきたヤマト運輸のお兄さんがカウンターの前まで来てニコニコと「可愛いですね!」だって。

大ウケであった。

みんな赤ちゃんに弱いのね。

あはは....

|

|

| レコードの漫画 | - 2018/12/15

- レコードの漫画と言えば、ラズウェル細木の漫画が大人気である。

何しろ廃盤に詳しいのだから何をかいわんや。

しかし、もうひとつ廃盤関連の面白い漫画あって、レコスケ君が好きだ。

ちょっとお人よしの主人公が一生懸命にレコードを集めている姿が良い。

考えてみたら、廃盤関係の漫画を描いたとして一体何人の読者がいるのだろう?

狭いマーケットにもかかわらず、漫画を作って下さり、有難いことである。

|

|

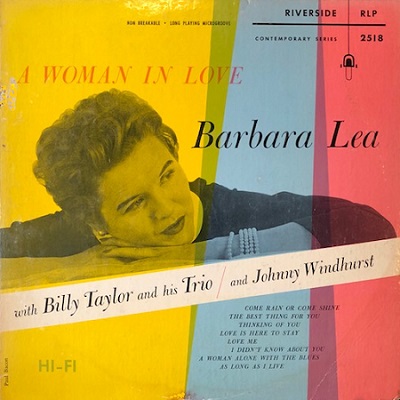

| BARBARA LEA “A WOMAN IN LOVE” | - 2018/12/11

- BARBARA LEA “A WOMAN IN LOVE” RIVERSIDE 2518 (USA)

10inch

なんと、名作の雰囲気を漂わせているアルバムであろうか。

こういうアルバムのジャケットを見ると、コレクターとしてピンと響くところがある。

彼女の作品はこの後、PRESTIGEに2枚あるが、どれも垂涎盤である。コレクターなら解るのである。

黄色・青・ピンクの3色ジャケットに彼女の肩から上の写真が写っている、腕には長いパールを巻き付けていて、顔からもどことなく上品さが漂ってくる。

調べてみたら、教育も受けていて、育ちの良さが滲み出ていたというべきか。

その後、歌だけに留まる事なく20年の間、女優などにも手をだしていたようである。

彼女の歌はリー・ワイリーにインスパイアされた感じの歌であるが、私などのような狭い所で聴くのが好きなマニアには受けると思う、心温まる声が良い。

都会の大人のムードが素敵な歌声である。

さて、当アルバムは1955年、彼女のファースト・アルバムである。

彼女の歌を聴いたビル・グロアとキープニュースによって仕事は進められ、リリースされてから本人の話によると、10インチのアルバムは、ある日曜日の朝、ニューヨークタイムズの表紙ページに「1955年、本年度のベスト・ポピュラー・ボーカルLP」として上げられていたという。

さぞ嬉しかったに違いない、彼女に取っても余程の自信作だったのであろう。

バックはBILLY TAYLOR(p),などのクインテットであるが、当時何度も彼女と共演をしている JOHNNY WINDHURST(tp)がちょっと古いジャズの良い感じの風情を出している。

これが大きなアクセントになっていることも見逃せない。

その後の話であるが、78年になって、同じメンバーを集めて12インチ・アルバムにしたのである。

従って12インチと10インチの差、すなわち4曲のみを録音したのである。

良くぞ成し遂げた企画であった、是非、一緒に聴かれたい。

ジャケットの写真も良く見れば、ちゃんと年齢を重ねた写真になっている気合の入ったアルバムになっている。20年間、やってきた人生の道がわずかでものぞく事が出来る。

名盤がさらに名盤になった面白い作品である。

|

|

| 植草甚一のライナー | - 2018/12/10

- 箱の中から日本盤の”WE INSIST”が出て来たので、掃除しながら聴く。(MAX ROACH “WE INSIST” 日本ビクター SMJ7032)

ふと裏を見ると植草甚一のライナーがあった。

年代は不明だが、作りがペラジャケなので、米国の録音が60年なのでそのすぐ後か3・4年後と考える。

ライナーの内容について書き出してみた。

「最近のモダンジャズは複雑化した形態をうみながら大体5つの方向に向かっている

1はオーネットの破壊的な方向

2ガンサーシュラー、ジョンルイスの第3の流れ

3コルトレーンのインテリジェントで純粋な方向

4ジャズ界全体の動きになった、ファンキー、あるいはソウルジャズの方向であるがこれらはすべてジャズ本来の「根」である黒人教会音楽や労働歌やブルースから離れることなしに、新しい事由をジャズの中に発見しようとしている。

5の方向となるが、それはこのレコードで初めて感じ取れるようにインテリ黒人たちの思想的動向となった、「自由への認識」をジャズでも力強く押し出していこうとする意欲である」

という事で黒人たちの意識が音楽に表現する動きがでた話であった。

今 読んでも、植草甚一さん素晴らしい。

|

|

| 台湾 大丈夫? | - 2018/12/08

- 先日の台湾の統一地方選挙。

与党である民進党が首長ポストを大幅に減らして大敗したと。

そのため、蔡総統は敗北の責任をとって党首辞任。

民進党は独立志向であるが、それに対し対中融和路線と言えば聴こえは良いが実は中国寄りの国民党が勢いを強めた。

蔡総統就任以降、中台間では緊張が続いていたのだが、中国は相当の金をバラまいたという噂もあり、台湾周辺での軍事演習、さらに台湾と仲の良い国へ圧力を強めたりと包囲網が狭まった。

これで、あっさり台湾は中国の物になるなあ。

新疆ウイグルやチベットと同じ国になるのか。

まあ、それも国民の選択である。

|

|

| マンションの総会 | - 2018/12/07

- 昼からここのマンションの総会があって出席する。

まあ、マンション故の色々議題があって一つ一つ片付けて行く。

裁判で係争中の問題の説明もある。

しかし、私が感じたマンションの問題で全国に共通している事、問題点はたったひとつ、それは「修繕積立金」が一体いくら持っているかという事である。

多くの住民は総会だの理事会だのという事に全く興味を持たない。

その盲点を突いて、多くの理事長や土地のオーナーたちが、やりたい放題で積立金を使い込んでしまっているマンションは意外に多そうである。

そろそろ耐久年数が経って来ている現在、住民は興味を持って監視しないとね。

また買う際には、ちゃんと金額を確認しておかないとね。

|

|

| 武相荘(ぶあい荘) | - 2018/12/06

- 久しぶりに仕事を休み、病院に行った後友人を呼び出しクルマで町田市の鶴川へコーヒーを飲みに行こうという話になり、出かけた。

鶴川駅近くを通過する際「そういえば白洲正子の家がこの辺りにあるらしいじゃん」というと友人が「あ、知ってるよ、そっちに行くかい」という流れになり、クルマをUターン。

着いた丘の中腹にあった。

その家の名前が「武相荘」という、なんでも武州と相州の境にあったから不愛想と掛けたのだそうだ。

入場料を払い茅葺の家の中を見る。

入り口に動くかどうか分からないが古いイギリスの車も飾ってある。

白洲次郎と正子は昭和18年にこれは日本は負けると、引っ越しをしたのだそうだ。敷地など見れば相当広い土地を持っていた事がわかる、なるほどね。

飾ってある、次郎の遺書や骨董やら、外の庭を眺める。

帰りにカフェでコーヒーを頂き、外に出ると5時だというのに、すっかり暗い。

東京と言えど冬の夕べは真っ暗だなあ。

|

|

|