HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

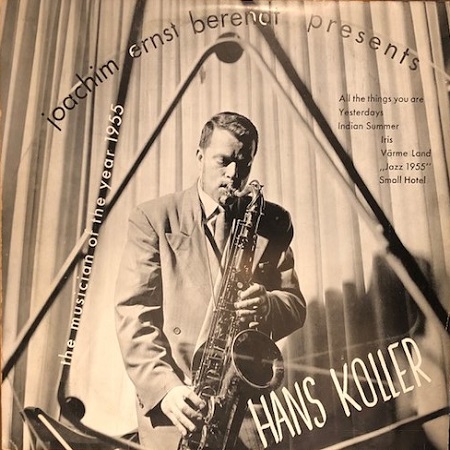

| HANS KOLLER “MUSICIAN OF THE YEAR 55” | - 2018/12/03

- HANS KOLLER “MUSICIAN OF THE YEAR 55” MOD BMLP 06014 (GERMANY)

10inch

まあ、何と珍しいアルバムであろうか。

数日前、私がお昼から帰ってくるとクールな素晴らしいサウンドが店内に流れていた。

思わず「凄〜く、良いサウンドじゃない?これ誰?」と聴いてしまった。

そうしたらハンス・コラーだって。

アメリカのトリスターノ派かと思ったのだが、コニッツよりもっと風情があって、アメリカの哀愁ではないなあとは思ったけど、まさかこんなに良いアルトとは思わなかった。

ジャケットも実に綺麗な物である。

MODのアルバムなどまず出て来ないモノだけに、当店に入荷するとは大変嬉しい。

ハンス・コラーがサックスを吹いている写真は実に力強さが漲っている。

それで、ずっと聴いていたのだが、この時は55年だったのだが、Roland Kovac(P),Shorty Roeder(b), Rudi Sehing(d),のワンホーン・カルテット。

なんとヨアヒム・ベーレント プレゼントとなっているのが凄い。

あのベーレントが一押しのグループと言うのが感動する。

ロ−ランド・コバックのピアノも音楽を十分に勉強した形跡があって斬新である。

演っている曲が、All the things you are, Yesterdays, Indian Summer, などのスタンダードであるが、B面になると俄然彼らのオリジナル曲である、オリジナル曲の方はトリスターノ派であることがより鮮明になるが、素晴らしい演奏であり、曲はコバックなど仲間の作曲であるが、どれも素晴らしい。

そのB面の2曲目に、なんとDear Old Stockholmを挟むのだが、これがヨーロッパの風情とばかりに見事。

55年にドイツのケルンでこのような演奏が既に行われていようとは、凄いなあ。

いや、大したものだ。

|

|

| マーチ | - 2018/12/01

- 車を修理屋に出したら、必要でしょうと代車にマーチを貸してくれた。

初期型の古いマーチ。

丸い姿がまことに可愛い。

3日ほど乗っていたら、なんとなくハマって来て、まんざらではないと思っていた所に、家内がにやにやしている。

何かと聞くと、あなたにピッタリな、こういう川柳が出来ましたと。

非常にむかつくが、

そうだなあ....

「ポルシェより マーチが似合う 今の僕」

|

|

| 最近の庭 | - 2018/11/30

- 最近、ウチの近所にも新しい家が建っている。

小さな家に庭などのスペースがない事は理解できる、だが、大きな立派な家でも、庭に凝ったり金を掛けたりした家がとんと見ない。

確かに出来上がった家は、押し出しも強くこれ見よがしで、敷地一杯に分厚い高い塀を巡らし、まるで小型マンションを作ったような感じである。

しかしだ、植栽があるにはあるのだが、庭ではなくマンション造園というのかな?

昔は大きな家でも それなりに庭のスペースは取ったし、門から庭が垣間見ると、その家の主人の趣味が伝わって来て嬉しい気持ちにさせられたものだが、今

の家は圧迫感ばかりで見栄の張り合いである。

日本家屋が少ないせいでもあるが、なんだかなあ。

確かに植木屋さんも造園業者ではあるけれど、本来の庭師がいなくなる。

金持ちは植木屋さんなど職人も育てる気持ちがないとなあ。

日本から植木屋さんがいなくなる日は近い。

と言っても、他人の庭にケチを付けるものでもない。

怒られてしまうなあ。スマン。

|

|

| FRANK SINATRA & DUKE ELLINGTON “FRANCIS A. & EDWARD K.” | - 2018/11/29

- FRANK SINATRA & DUKE ELLINGTON “FRANCIS A. & EDWARD K.” REPRISE FS1024 (USA)

久しぶりに、シナトラとエリントンのレコードを聴いた。

エリントン楽団の演奏は力強く押し出しもあり音質も上々で悪くない。

この作品について、私は前々から書こうと思っていたのだが、考えてみたらシナトラの研究家の三具氏の著書「シナトラ・コンプリート」に完璧な文章がある。私の出番は無いので本から要点を書出す。

1962年、エリントンはリプリーズと契約を結んだ。

1964年、シナトラはエリントンとのアルバム作成を発表。

3年後の67年に企画は動き出したのだが、アレンジャーのストレイホーンが5月に死亡したので、シナトラはアレンジャーにビリー・メイを指名。

シナトラはエリントン楽団の演奏の雰囲気を重視しメンバーのソロの時間を取り曲数を8曲に抑えた。

シナトラとしては最大の譲歩というか尊敬の念を表した事になる。

9月、メイはシアトルに飛び、巡業中のエリントン楽団と半日、リハーサルを行った。

そこで上手くない事態が起きた、なんと初見で楽譜を読めないメンバーがいたので、メイは大いに驚く。

エリントンは録音日までに練習し整えておくことを約束した。

しかし、12月8日のリハーサルでも全く練習していなかったことが判明、メイは愕然とし、シナトラは非常に怒った。

最悪の事態であったが、11日に予定通り録音は行われ、スタジオにメンバーは三々五々集まった。

しかし流石、テープが回りだすと楽団は俄然スイッチが入りワイルドでマッシブなエリントン・サウンドがスタジオ一杯に響き渡った。

12日録音は終了、スタジオにシナトラの誕生日を祝うケーキやバー・セットが運び込まれた。

ここまでは目出度し目出度しであったが、実際、アルバムは68年1月にリリースされたがビルボードのチャートでは78位と結果が振るわなかった。

シナトラの調子も完璧でも無かったらしく、結局はエリントンとシナトラの音楽性の相違点が埋まらなかったという事である。

以上、実に興味深い話であった。

ベイシー楽団とは見事な作品を残しているにも関わらず、エリントン楽団とは今一つの作品に留まったという所である。

しかし聴けば、エリントン楽団の演奏は確かに素晴らしい。またシナトラも素晴らしい。

だが、音楽はちょっとなにか足らない感じはする。

要は、エリントン楽団は昔ながらの職人を揃えた完璧なジャズの楽団であり、楽譜が読める読めない等どうでも良い事なのであり、シナトラのポピュラーな歌とは溝があったという言う事になる。ベイシーとは相性が良いのに。

もっともスイング・バンドのベイシーの方には楽譜が読めない社員など一人もいない事は当然である。

いや、ジャズって面白いね。

|

|

| 我が家の猫 | - 2018/11/28

- 我が家の猫。

白黒の猫は、なぜか立ち上がってドアノブに手を掛け、人間のようにカチャッとドアを開けて入って来る。

出て行くときも、背伸びして内側に開くドアノブを器用に開け、足でツツツッと2歩動きドアを開ける。もちろん失敗してなんども繰り返すこともある。

従って背伸びして立ち上がることが得意で、我々が食事をしていると立ち上がり、高さ70センチほどのテーブルに手を掛け、なにか呉れと言う。

更に、食べている我々の手や箸にも 何度もちょっかいを出してきて、こちらが手に持っているのを落としそうになってしまう。

しょうのない、いたずらっ子である。

|

|

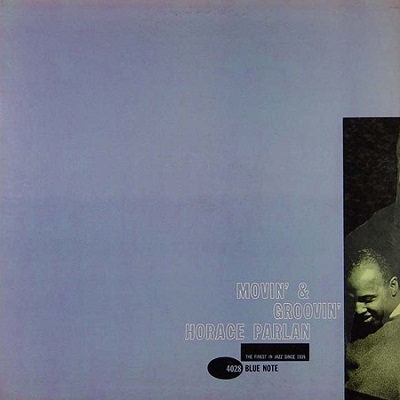

| HORACE PARLAN “MOVIN’ AND GROOVIN” | - 2018/11/27

- HORACE PARLAN “MOVIN’ AND GROOVIN” BLUE NOTE 4028 (USA)

当店に限った事なのかもしれないが、なかなか美品に出会う事のないアルバムである。

ジャケの口の辺りのコーティングが剥がれていたりする事が多く、使用した色が青一色のため、長年の光などの影響で、色落ちになっているのである。

今回はまずまず良い状態である。

無意味なほどの青一色である。申し訳程度に右下に縦長に彼の写真が使われている。

昔の広島の古葉監督かと突っ込みを入れたい所である。古いなあ私も。

いや、今風にこれは大胆な色使いでメリハリをつけて素敵という所である。

ところでこのアルバム非常に聴き易い、それと言うのも珍しくスタンダード曲が多いからか。

冒頭の上品に始まるC Jam Blues、次に私の好きなOn Green Dolphin Street、ミルト・ジャクソン作曲のBag's Groove、 有名過ぎるStella By Starlight、これ以上の愛はないというThere Is No Greater Love、「あなたにも起きるかもね」という面白いタイトルのIt Could Happen To You。

等々ほぼスタンダード集なのである。

それが、どれを聴いても彼のスイング感と共にさっぱり感もあり、サム・ジョーンズのベースの音が付き添い実に心地良い。

大型のスピーカーで聴くと中低音の良さが伝わる。

彼の演奏はブルーノートでも60年頃すなわち4000番台の始まりあたりから聴けるようになっていて、ブルーノート・サウンドのまさに最盛期ともいえる良い時期にあたる。

実に嬉しいサウンドである。

ところで、このアルバムのことを本やネットでもほとんどがこう書いている。

1960年2月29日、LOU DONALDSONのSUNNY SIDE UP(4036)の録音と同じ日の録音でそのリズム隊によって作られた、と。

ディスコグラフィーを調べてみると、たしかに当アルバムは2月29日。

しかし、4036の方は、まず2月5日に半分録音されメンバーがSam Jones(bass)、Al Harewood(drums)である。

続いて残り半分が、2月28日ベースがLaymon Jackson(bass)、私の本にはSam Jonesから変わった事になっている。ドラムはAl Harewoodのままだが、微妙に違う。

28日の夜録音をしていて、トリオの録音に掛かったのが日にちをマタいで深夜になり29日と言うならわかる。

さて、どんなものか?

まあ、大した問題でもないか。

作品の出来に変わりはない。

|

|

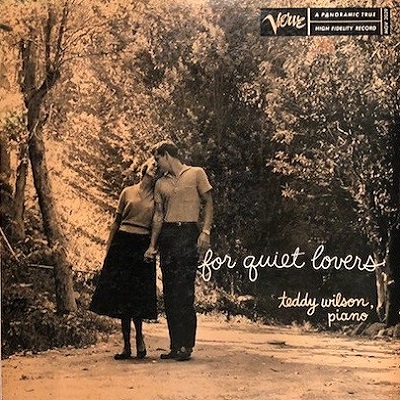

| TEDDY WILSON “FOR QUIET LOVERS” | - 2018/11/26

- TEDDY WILSON “FOR QUIET LOVERS” VERVE MGV 2029 (USA)

私の荒れた心の中が、これを聴くと優しくなっていくのが解る。

音楽というものの素晴らしさを体験できるジャズのアルバムである。

何よりジャケットが素敵。

素敵という言葉の持つ心地良さとはこういう事かと納得させられる ジャケットと音楽である。

男の服装はローファーの靴に普通のパンツ、ベルトも普通、普通のポロシャツを着てごく普通の青年である。

連れ合いの女性もラフな半袖のニット、長めの濃い色のスカートでごく普通の女性で、ブロンドの髪や口元から、ちょっと育ちが良さそうな様子で、こんな二人の姿から実に清潔感が伝わってくる。

指を絡ませて強く手を握り、男の方に頭を寄せ、愛に満ち溢れた二人が山道を歩くと、そこは二人だけの世界。

聴こえて来る音楽はテディ・ウイルソンの優しさが溢れたピアノ。

ベースはMILT HINTON(ミルトヒントン)、ドラムはJO JONES(ジョー・ジョーンズ)。

これ以上の組み合わせはない。

ヒントンは出しゃばる事が無く、ジョー・ジョーンズのドラムもまたジャズって楽しいよねと語りかける名手の味わい。

私がテディ・ウイルソンを聴くようになったのは、まずハードバップを聴き、やがてフリージャズなどを聴くようになった後の事である。

従ってジャズのリスナーとして勉強して行くうちに、エリントンなどと同様に聴くようになったものであるが、最初に聴いたアルバムは大和明氏などが編集に力を注いでソニーから発売に至ったThe Teddy WilsonというタイトルのBrunswickのSP音源を集めたものであった。

音質はSPやらアセテートから落としたものであるから完璧とは行かないまでも、その音楽の即興の見事さ、30〜40年の音楽の斬新さに驚かされたのである。

以来テディ・ウイルソンが大好きになりレコードを蒐集するようになり今に至る。

ジャズと言われる、またジャズだと演った本人が言うところのジャズは数あるが、聴いて徐々に肩が揺すられ 心が浮き立ち、やがて胸に沁みるジャズというものは彼のピアノに勝るものなし。

私は今もこうして聴きながらつくづく思う、ジャズを好きで良かったと。

|

|

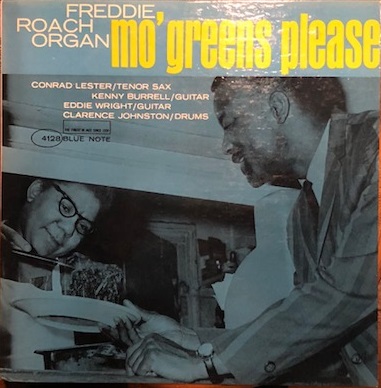

| FREDDIE ROACH “MO’GREENS PLEASE” | - 2018/11/23

- FREDDIE ROACH “MO’GREENS PLEASE” BLUE NOTE 4128 (USA)

ビニール・コーティングされた素敵なジャケットである。

それで、ローチの素敵なオルガンのサウンドを聴きながら、ジャケットを眺めていると何だか変なジャケ写である。

多分レストランの配膳台から顔を出したおばさんに、彼が皿をつき出している。

何かを言っているのか、おばさんに怒られているのか?

いやいやそうではなかった。裏のライナーを読んでいて最後の最後に出て来た。最後まで引っ張らないでよ、英語は苦手なんだよ、おじさんは。

まあ、気を静めてライナーに書かれている事は。

「このカバーを飾っている方は、私の体重の150ポンドの25ポンドは彼女の責任である若いレディーである。名前はネリーウィリアムズさんという。

彼女はイーストオレンジの「アーバン・クラブ・レストラン」で働いていて、ニュージャージーの仕事に溢れたミュージシャン達の守り神なのである。

彼女の、貸し帳簿は多くの名前で埋まっているのだが、そこに名前が載っている人たちはみな彼女へ感謝しつつ、シンプルで大変美味しい料理を頂いているのである」と。

彼女は優しい人で、みんなのお腹の面倒を見てくれている。

故に、この作品のヘンなタイトル。「MO’ GREENS PLEASE」

「もっとホウレンソウを乗せてよ!」とほうれん草の缶詰が乗った皿を見せていたのだ。

実際に彼女の写真を使ってしまった所が良いやね。

私は好きだね。

演奏はケニー・バレル等がいてブルース感たっぷりで60年代のアメリカである。

サックスのコンラッド・レスターは渋いテナーを聴かせ、アンチェイン・メロディーなど感心させるムード・プレイヤーである。

レストランの知合いのレディーを引張り出し、感謝の言葉まで書かれたんじゃ、この作品をケナすわけに行かないじゃないの。

オジサンがウルウルと感動してしまった良いオルガン作品で、こういうのがジャズなんだなあ。

|

|

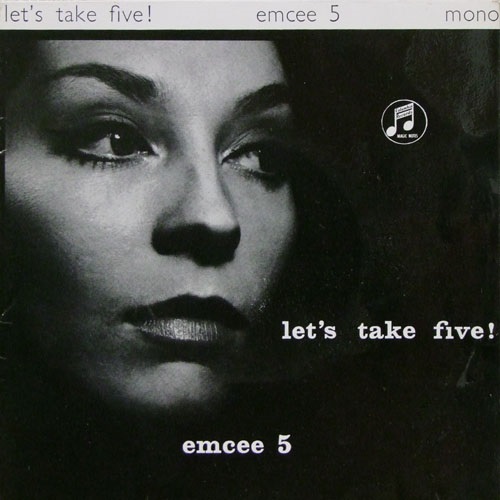

| EMCEE 5 “LET’S TAKE FIVE” | - 2018/11/22

- EMCEE 5 “LET’S TAKE FIVE” COLUMBIA SEG 8153 (ENGLAND)

英国産の7インチ盤(EP)で、実にレアでまた素晴らしいハードバップ名盤である。

このEP、一度日本で再発されたことがあるが、なぜか10インチで写真も余り綺麗でなく感心しなかった。

本物のこちらのオリジナル方がすこぶるジャケの出来もよく、音質も断然良い。

というレア盤なのだが、それが分からないもので、曲の良さとノリの良さが、クラブジャズ・ブームと重なり、あれよあれよと言う間に価格上昇。あっという間にUKジャズ廃盤の上位にランクされたのである。

確かにジャケットなどを見れば頷ける。

美人の顔の大写しのモノクロ写真が使われていて、左斜め45度の角度にて、漆黒の中に浮かび上がるその端正な顔立ちにしびれてしまう。彼女の口元から、右奥の暗闇に向かってLET’S TAKE FIVE!と書かれている。

まずは心を無にして聴けと、言われているようだ。

素晴らしいジャケ写である。

音楽は英国での61年、ということはアメリカのハードバップが伝わり俺たちもやろうぜという事で、グループを組んだIAN CARR (tp)とMIKE CARR(P)の兄弟を含めたクインテットであった。

1曲目の「The One That Got Away」はなるほどハードバップで良い音楽センスである事がわかる、次の「Stephenson's Rocket」、よくアフロキューバンと若者が言うけれど、そこまでアフロキューバンではないと思うが私はね。しかし、リズムが良く、シンバルワークも心地良い。

マイク・カーはじめ彼らのジャズの作曲能力にも感心する。

しかし、ハード・バップを自分達としてはこうだと見事に解釈した音楽センスは並々ならぬものがあって、白人の美人を使って俺たちは白い人間だけど、と断って、しかしバックは黒いぞと。

アメリカのハードバップのような感じではなく、サラッとした、いわゆるリズムが立っているというアレであるが、音楽を聴いた人に「カッコ良い!」と思わせる才能の凄さは、この後英国ジャズを背負って立っただけの事はある。

正にクラブのサウンドにはちょうど良い塩梅であった。

ジャケット・内容とも楽しめるEPはそうそう無い。

このEPは是非手元に置いて、コレクションに加えて頂きたい。

|

|

|