HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

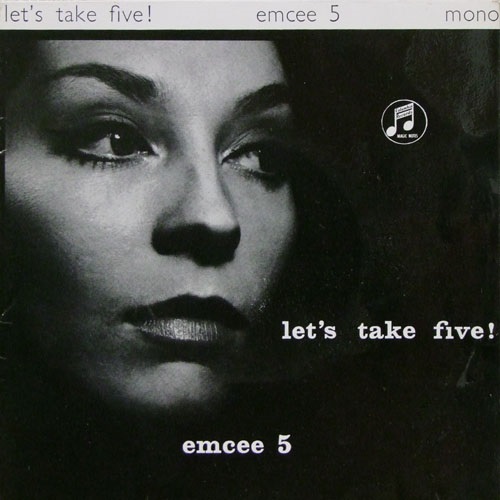

| EMCEE 5 “LET’S TAKE FIVE” | - 2018/11/22

- EMCEE 5 “LET’S TAKE FIVE” COLUMBIA SEG 8153 (ENGLAND)

英国産の7インチ盤(EP)で、実にレアでまた素晴らしいハードバップ名盤である。

このEP、一度日本で再発されたことがあるが、なぜか10インチで写真も余り綺麗でなく感心しなかった。

本物のこちらのオリジナル方がすこぶるジャケの出来もよく、音質も断然良い。

というレア盤なのだが、それが分からないもので、曲の良さとノリの良さが、クラブジャズ・ブームと重なり、あれよあれよと言う間に価格上昇。あっという間にUKジャズ廃盤の上位にランクされたのである。

確かにジャケットなどを見れば頷ける。

美人の顔の大写しのモノクロ写真が使われていて、左斜め45度の角度にて、漆黒の中に浮かび上がるその端正な顔立ちにしびれてしまう。彼女の口元から、右奥の暗闇に向かってLET’S TAKE FIVE!と書かれている。

まずは心を無にして聴けと、言われているようだ。

素晴らしいジャケ写である。

音楽は英国での61年、ということはアメリカのハードバップが伝わり俺たちもやろうぜという事で、グループを組んだIAN CARR (tp)とMIKE CARR(P)の兄弟を含めたクインテットであった。

1曲目の「The One That Got Away」はなるほどハードバップで良い音楽センスである事がわかる、次の「Stephenson's Rocket」、よくアフロキューバンと若者が言うけれど、そこまでアフロキューバンではないと思うが私はね。しかし、リズムが良く、シンバルワークも心地良い。

マイク・カーはじめ彼らのジャズの作曲能力にも感心する。

しかし、ハード・バップを自分達としてはこうだと見事に解釈した音楽センスは並々ならぬものがあって、白人の美人を使って俺たちは白い人間だけど、と断って、しかしバックは黒いぞと。

アメリカのハードバップのような感じではなく、サラッとした、いわゆるリズムが立っているというアレであるが、音楽を聴いた人に「カッコ良い!」と思わせる才能の凄さは、この後英国ジャズを背負って立っただけの事はある。

正にクラブのサウンドにはちょうど良い塩梅であった。

ジャケット・内容とも楽しめるEPはそうそう無い。

このEPは是非手元に置いて、コレクションに加えて頂きたい。

|

|

| PAUL GONSALVES “HUMMING BIRD” | - 2018/11/21

- PAUL GONSALVES “HUMMING BIRD” DERAM DML1064 (UK)

今回入荷は、最近には珍しいモノラル盤である、半分黄土色のラベルが嬉しいなあ。

さて、Hummingbird(ハチドリ)が一羽、全面に映し出されたジャケには文字が申し訳なさそうに上の方に書かれているだけで、あたかもハチドリだけの写真のような塩梅である。

針を載せれば、これは、これは、なんというモダンなサウンド、明るくて洗練された流石に英国であろうかと思っているところにゴンザルバスのテナーがふと古いサウンドを携えて入って来る、それがジャズなのだが、えも知れぬ雰囲気のナイス・サウンドなのである。

次の曲など彼は出て来ない、リーダーなのに。

4曲目になってやっとトリオと彼の枯れたテナーの共演。

DERAMと思えぬ、まったりしたジャズだこと。

辛抱して聴いていると、、、、、、いや人生には辛抱も必要だぞ、と。

B面はなんとStan TracyにKenny Wheelerと揃って前衛派登場。これは考えればモンクやロリンズがコールマン・ホーキンスと共演したようなもの。聴いていると、、、、、ん!悪くないぞ。

続いて「In a mellowtone」でエリントン色をちょっと出して、しかもちょっとモダン。

そのあとに「Almost you」でジャズ・ボッサ!

しかしながら、別に素人が聴いて楽しい演奏でもない。 新主流のごときホイーラーとゴンザルバスの出会いの妙が素晴らしい演奏を生んだのであり、それに気づくのは相当聞き込んだ方なのである。

そういう人たちが日本には沢山いたのであろう、きっと。

まことに、嬉しいかぎりである。

この作品がクラブDJやらオタクに受けたのであり、その後再発され、更なる人気となったのである。

ポール・ゴンザルバスはエリントン楽団の重鎮ゆえ、楽団を出ることは無かったのだが、60年代の終わりころから世界一周ツアーがあった時か、単独でかなりの数のアルバムを英国、アルゼンチンなどに残しており、そのどれもが名盤でレコード・マニアには悩みでもある。

エリントン楽団員はみな、他チームにいけばエースで4番と言われる、これもひとつの証明でもある。

味は変わらぬところがジャズなのである。

|

|

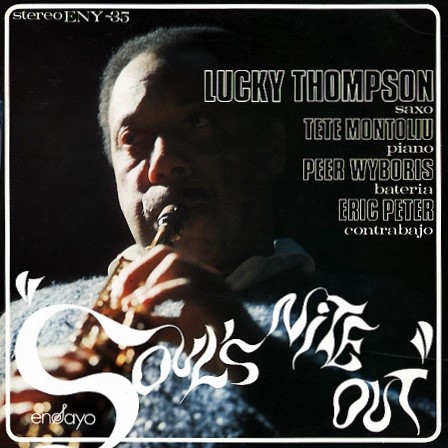

| LUCKY THOMPSON “SOUL’S NITE OUT” | - 2018/11/20

- LUCKY THOMPSON “SOUL’S NITE OUT” ENSAYO ENY-35 (SPAIN)

Lucky Thompsonのリーダーでもあり、ピアノのTete Montoliuのリーダーでもある。

なぜならこのアルバムはEnsayoレーベルのテテの一連の作品の一つであるから。

かつて私も当時、テテの作品が日本に沢山入荷したので家に買って帰り、食事の後によく聴いた。ジャズの強さだけでなくてムードあるピアノのサウンドが夜に丁度良かったから。

この作品はラッキー・トンプソンが1970年スイスに住んでいた時の作品である。テテから誘いを受けてスペインまで出かけて行ったものであろう。

五月のちょうど良い頃のバルセロナは気持ちの良い時でもあっただろう、また、ソプラノ・サックスも冴えていて彼の音楽も一番良い時期でもあった。

彼は、50年代後半パリに住み、仕事を貪欲にこなし、他のミュージシャンが、いつ行っても彼がスタジオにいるので、スタジオに住んでいるジャズメンと呼ばれたこともあるらしい。

60年代に一旦アメリカに戻り、これもまた貪欲に仕事をこなし、「Lucky is Back」という名作も残しているのである。

それが、その後またヨーロッパに向かってしまうのである。まあ、その頃の作品である。

再びそれが、彼はまたアメリカに戻り、仕事に精を出すのだが、録音は少ないものの大学で教えていたりもしている。

彼は若いころから家族の為であったのか必死に働く人であった。

それなのに、それなのに、あっさりと音楽人生から足を洗ってしまうのである。

その後は消息不明であったのだが、最近の調べでは、シアトルに住んでと言うかホームレス状態で2005年アルツハイマーにより施設で亡くなったという事である。

仕事し過ぎたことの反動であろうか。

私も気を付けよう、いやモトエ。

それでだ、音楽の事だ。

テテをバックに実に気持ちのよいジャズである。A2「Boddy and soul」は静かなテテのピアノも名人芸で見事なムードを保つ、この曲をアルバムタイトルにして良いくらいなソプラノ・サックスの名演奏。

レコードを掛けっぱなしにして寝てしまいそうなくらいである。

次の「Spanyola」はボサノバ・タッチで静かなジャズである。

A4の「I got it bad」はテナーに持ち替えて、これもソフトサウンドのムードテナー、ここまで出来る人はなかなかいるものではない。

という、モダンでちょっとスイング時代の名残も残したサックスの名人芸を堪能したい作品である。

|

|

| ゴーンさん逮捕 | - 2018/11/19

- 日産のカルロス・ゴーン逮捕。

あまり、まともな人では無かったんだね。

そんな人を経営者に祭り上げた日産も、内部事情があったんだろうが、弱り目に祟り目を絵に描いたようだね。

せっかくの世界に誇る小型エンジンをわざわざルノーから持ってくるようになった時も驚いたもの。

日産もどうかしたのかと。

外人を社長にしないと収まらない会社ってのもどうかね。

日本人も落ちたね。

|

|

| 薬局で何気に.... | - 2018/11/17

- 薬局で待っていたら、壁にこんなチラシが貼ってある。

「処方箋の偽造、変造は犯罪です!!

処方箋をコピーしない!

書き足さない! 書き換えない!」

そういう事をする人がいるとは思わなかった。

驚いたね。

これが日本か?

我が国も相当レベルが低いのかなあ。

大丈夫か日本人!

|

|

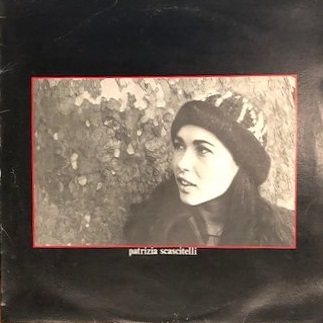

| PATRIZIA SCASCITELLI “PATRIZIA SCASCITELLI” | - 2018/11/14

- PATRIZIA SCASCITELLI “PATRIZIA SCASCITELLI” VPA 105 (ITALIA)

私の好きなアルバムである

店の値札にこの作品紹介をいつもこう書くことにしている「イタリア女性だが黒いテイストが漂う強力なサウンドは圧巻! 全曲二重丸」と。

僅かな文字数で表現する事をコンピュータ管理に許された、私の最大の褒め言葉である。

最初に購入した時から本人に逢ってみたいミュージシャン、私の大好きな彼女であった。

通常は本人に会いたい等と思うものではない。

このアルバムはかつて新譜で購入した。

その時ちょうど、イタリア盤のもう一枚のBALLATA(VISTA)というトリオ作と一緒に購入したのだ。

2枚購入したのだがそれが同じ彼女の作品と思わなかったのだ、なぜならBALLATAは帽子を被った女の子の横顔のお嬢様ジャケで、一方こちらは黒一色で、いかにもこれはブラック・ジャズ風だと言っていて、彼女も現代のDJ風に毛糸の帽子。

まさか?これらが同一人物だと思わなかった。

イタリア語はなじまず、何も聴かず、何も読まず買った訳でもある。

更に家で聴いた後も、同一人物だと気が付くのにしばらく日にちが掛かったのである。

どちらも好きな作品なのにオカシなものである。

さて、私がこれら彼女の作品を購入したのが1976・7年頃であったと思うのだが、とにかく大変気に入った作品・ミュージシャンであるのに、その後、全くレコードの発売がないという事になり、大いに嘆いたものだ。

これほど優秀なのに、ちっとも作品が発表されないじゃないかと。

しかし、近年大いに活躍している様子はネットに出てくるので安心した。

この作品、彼女がLife-Forceというカルテットを作っていた時の作品で75年のミラノのジャズフェスでの演奏だとジャケの裏に書かれているから26歳の時の作品。

カルテットであるが、テナー、ドラム、パーカッションという黒人3人そして彼女というカルテット。

これが黒いサウンドで、引っ掛かるように音が出てくる所がブルース感があって、実に良いのだ。

イタリアに買い付けに行き、このアルバムが出て来た時、どれほどの喜びに満ちていたか。

今もジャケットを見るたびに興奮する。

HAL’S一押しのアルバムである。

|

|

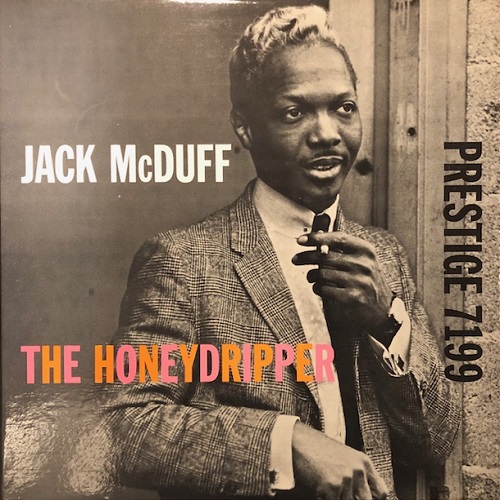

| JACK McDUFF “THE HONEYDRIPPER” | - 2018/11/13

- JACK McDUFF “THE HONEYDRIPPER” PRESTIGE 7199 (USA)

ジャック・マクダフのレコードは時々入荷する、しかし、このTHE HONEYDRIPPERというのは、あまり入った事がない。

なぜだろう?って、ただ縁がないだけである。

しかしながら、今日はこのジャケットを見て興奮してしまった。

こんなにジャケットがカッコ良かったかと。

一言でいうと、これを本当のジャズと言うのではなかろうかと。

彼は不良のような、いや日本の70年代のリーゼントヘアの不良たちの、スタイルの元だと言っても間違いない。

そう思って見ると、やっぱりカッコ良い。

髪を少し引っ張って伸ばし、ポマードでカッコつける。

スーツは良い生地だし、シャツはきちっとオーダーしたようで、そこにピンカラーがお洒落感を出す。

タバコを手にもって、細い口ひげ。

その写真の下方にピンクとオレンジの色でTHE HONEYDRIPPER だと。

レコード聴く前に、おいおい、これはアメリカだぞ!

PRESTIGEもこの辺りから、JACK McDUFFや、SHIRLEY SCOTTなどのオルガンやJIMMY FORREST,GENE AMMONS,WILLIS JACKSONなどソウル・ブルース系のアルバムのリリースが一挙に増える。

ある意味、日本人のあまり好まないジャズでもあるのだが、実はこの脂っこい所の辺りがマニアには一番堪らない所なのである。

しかも、このレコードはJIMMY FOREST(ts) BEN DIXON(d) GRANT GREEN(g) という魅力的なカルテット。

彼の演奏もキョロ・キョロという音が出まくってメリハリ十分。

グラント・グリーンなども初期の演奏が輝いている。

いかにもアメリカのジャズである。

これこそ60年代のもっともホットでアーシーなジャズだったのである。

|

|

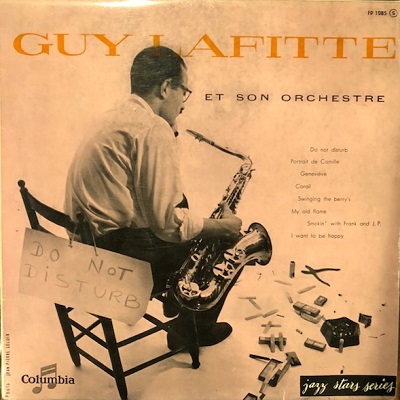

| GUY LAFITTE “DO NOT DISTURB” | - 2018/11/12

- GUY LAFITTE “DO NOT DISTURB” COLUMBIA FP 1085 (FRANCE)

10インチ盤 Original

珍しいアルバムであり、かつカッコ良いジャケットなので掲載したい。

GUY LAFITTE(ギー・ラファイエット)はフランスのモダンジャズ・シーンにおいて、50年代前半から活躍したテナーサックス・プレイヤーである。

バルネ・ウイランが37年生まれであるから、10歳年長である、しかし、10歳年長といういう事が50年代のジャズの重要な部分でもある。

ある意味、良い時代のジャズメンとも言える。従って彼がパリに住むようになって、アメリカから来た多くのジャズメンの相手をしたのだから、腕も磨き自信も付き、知名度も上がった。

レスタ−・ヤングのようなムード・テナーで人気を博したのである。

フランスで多くのアルバムが残されているのだが、ちょうどこのあたり56年頃の作品は若いし、実に良い演奏が多い。

彼のような柔らかいトーンのサックスはともすればムード・ミュージックに流されてしまいがちであるが、そこは一流というのか、雰囲気をしっかり保った演奏である。

当アルバムは56年のROGER GUERIN(ロジャー・ゲランtp)、CLAUDE BOLLING(クロード・ボリング)など同国の一流所との共演で、A面はコンボでのジャズの良い演奏で、B面は10人編成のジャズとなって彼のソロに焦点が当てられている。

タイトルがDO NOT DISTURBとは上手いものである。

ジャケの写真が斜め後ろからサックスを手にして椅子に座ったショットが良い感じで、そして全体をピンク色にしたところが洒落ている。

もっと良く見ると床にサックスのリードが散らばっている、オレは音色に悩んだ結果のこのサウンドだと言っているのであろうか、素敵である。

見ているとソソられる良いアルバムである。

写真をパソコンにアップした所、ピンク色に見えない。

だが本当はもう少しピンク色でいい感じである。

写真が下手であった。 残念。

|

|

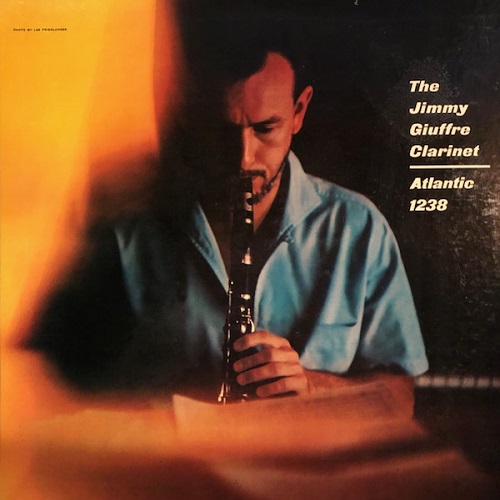

| JIMMY GIUFFRE “THE JIMMY GIUFFRE CLARINET” | - 2018/11/11

- JIMMY GIUFFRE “THE JIMMY GIUFFRE CLARINET” ATLANTIC 1238 (USA)

私の大好きな一枚。

私はこのアルバムを聴くとジミー・ジェフリーが何だかとても良い人に思えてしまうのである。

実際彼がどんな人か私は知らぬ、他の作品を聴いていると、ちょっと神経質そうな感じを受ける。

ところがこの作品だけは、私に訴えかける彼はなぜか良い人なのである。

不思議である。

私はその不思議さを好んで聴いている。

この作品は何よりジャケが良い。

黄色の前景の何かの奥に、彼がクライネットを吹いているというのだが、黄色の炎のようで 静かに燃える彼の人生を見るようで、そこに一人淡々と道を進むかの如く孤独感が滲み出ている。

そして、針を落とすと、彼の一人だけの音楽が流れるのだ。

彼のフットパッティングが伴奏として、なぜか非常に心地良い。

心地よい孤独感とでも言おうか。

温かい黄色の孤独感。

2曲目からは徐々に一緒に演奏する人が増えていくという仕組みである。

彼のアルバムはどれも非常に端正で隙が無くきちっとして、音は緩みなく、情緒も最低限度に抑えているのだが、この作品だけはなぜか情緒が漂う。

面白いねぇ。

|

|

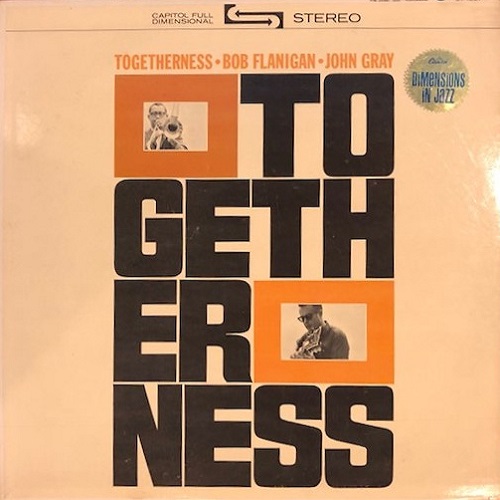

| BOB FLANIGAN “TOGETHERNESS” | - 2018/11/10

- BOB FLANIGAN “TOGETHERNESS” CAPITOL ST1957 (USA)

BOB FLANIGANという人はコーラス・グループのフォー・フレッシュメンにいた方である。

その人が、なんでも大変才能のある方で、歌も歌えばトロンボーンもこなし、ベースも弾くという方だった。

その彼がギターのJOHN GRAYと一緒に作ったアルバムがこれである。

それで、中々の上手いアルバムなのであるが、今日の話は、ジャケットの事。

このジャケットをどこかで見た事があるという方はフリージャズのファンであろか。

DON CHERRY と GATO BARBIERI の TOGETHERNESSである。

その裏ジャケがこのアルバムのパクリなのである。

ここまでそっくりなのも珍しいので、掲載することにした。

別に悪いとかそういう話ではなく、面白いなあという話。

そうそう、せっかくなので音楽の事。

B面の冒頭、「A LOT OF LIVIN TO DO」がボサノバ・チックな出だしからフォー・ビートに変わり、トロンボーンと洒落たギターになるところなど、なかなかの演奏である。

|

|

|