HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

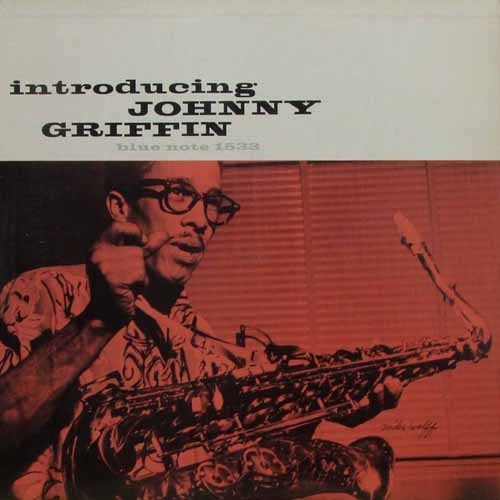

| JOHNNY GRIFFIN "INTRODUCING(Chicago Calling)" | - 2018/11/9

- JOHNNY GRIFFIN "INTRODUCING" BLUE NOTE 1533 (USA)

高価なオリジナルの逸品で実に久々の入荷である。

廃盤としての当作品は、レア盤揃いのブルーノート・レーベルの中にあっても1・2を争う逸品である。

その理由は言ってしまえば希少価値という事に尽きるのであるが、当時は新人ゆえ、発売枚数が少なかったのは当然として、新人と思えぬ演奏内容の良さ、更にレコードの音質の凄さ、いわゆる廃盤三拍子の条件を備えている垂涎盤である。

そういえば、ヨーロッパでもオジサンたちが凄い廃盤を見ると、口に腕を擦るようなしぐさをしてニヤッと笑うのを見て、やっぱり垂涎という意味は同じなのだと思った。涎と言っても「envy」という意味なのだろうけど。

モトエ。

これは彼のブルーノート第一作目、並々ならぬ気合が入っていたことは作品を聴けば十分に伝わってくる。

ジャケットの写真でも伺えるが、豪華なキングのサックスを首に掛け、左手で軽く支えながら、離した右手のぎゅっと握った拳の先に、この作品への気負いがよく見て取れる。

吹き終わり「やったぜ」と言っているのであろう。

背は小さくともリトル・ジャイアントのあだ名の通り、肝っ玉と志しの大きさが表れている。

若くとも客の好みも理解し、哀愁あるサウンドも軽々と吹いて見せる大した新人、新人とは言え1956年28歳の春の事である。

リーダーの録音は実は2度目であるが、55年に吹き込んだARGO盤はまだ市場にリリースされていない。

ARGOはのんびりと構えていたのであろうか? したがって、このブルーノート盤が事実上の最初のリリースなのである。

そうそう、ここでどうしても音質の話をちょっとだけして置きたい、ベースの低域の凄さがあるのだが、何と言ってもテナーの音の柔らかさがある。

低音がズシンと響き、中音が前にドンと出る見事な50年代である。

バラード「THESE FOOLISH THINGS」「NICE AND EASY」等のベースの低音と表情豊かなテナーのサウンドは見事な絡み合いである。

ハードバップとして、いかにもレコードとしての価値がある。

勿論、今から40年前ですら入手困難であった事を付け加えたい。

見ていると私も欲しくなる。店を引退する時には買おうと思う。

名盤は違うのだ! なにもかもが。

|

|

| 何となく続いて... | - 2018/11/07

- なんとなく話を引っ張って。

菅野沖彦さんの文章で思い出したことがあるので、それを思い出してしまった。どこに書いてあったかのか全く覚えていないのだが....。

昭和40年前の頃だったと思うのだが。

ステレオ装置の特集が「暮らしの手帖」で行われるようになり、菅野さんが参加していたと。

そこで公正な立場を貫くことを心掛けた。

だが個人として好みはある、マニアでもある。

そこで、一個人としての良いと思われる機器と、公平に商品として批評をすることは別であった。

一方、テストする人というのは商品に精通した人であり、好き嫌いがはっきり言える人間が、テストを行うには良いとも言える。

従って批評とは大きな矛盾の中で行われるのだ。

という話。

これは実は、日本におけるマスコミの姿勢の原点そのものである。

マスコミは中立である。

マスコミは何を言ってもよい。

中立故に、マスコミの言った事は公正である。

こうなってしまう。

これはもう止めたいな。

中立の人間などこの社会になく、中立の政治などどこの国にもなく、中立なマスコミなどこの世にありえない。

わが社のスタンスはこうであると示し、アメリカと同様でもあるが、当社はどの政党を支持する、故にこういう報道である、というのが公正だと思うのだ。

「公正」に対する国民の楽観的思考が勝手すぎるのでもあるが、利用した騙しはイカンよ。

|

|

| ジャズ批評の... | - 2018/11/06

- 先日、雑誌ジャズ批評の松坂さんのお別れ会があり、行ってきたついでにと、と2・3人が寄ってくれる。

しかし、その前に亡くなられた菅野沖彦さんと言い、本当に一時代が終わったのだ。

平成の最後に、昭和の残りが消えたのだ。

|

|

| 音楽を聴くということ | - 2018/11/05

- 音楽を聴くということ。

つくづく思うのであるが、我々の世代から前の時代は、音楽鑑賞とはケチをつける事が鑑賞であった気がする。実は分かっていないのに、ここが悪いあそこが悪いと意地悪い聴き方でもあった。

それが最近の音楽ファンは一生懸命に聴き取ろうという人が増えた気がする。

若しくはタニマチ的な応援のためのマニアか?

良い時代でもある。

それで、聴くという行為について考えると、あれ、...考えが進まない。

ジジイの頭の細胞はちょっとづつ死んでいるのだな。

それで、ある人の言った事を書きたいのだが、これまた、ある人の名前がどうしても出て来ない、岩波さん、油井さん、菅野さん、その辺りだったと思うのだが、これは私の中に響いた言葉だけを思い出してここに書いておこうと思う。

「音の善し悪しの前に必要なことは、聴き手の意志と姿勢であるという信念である。

音楽を聴くということは、ただ、耳と感性を音響の前にさらすことではなく、そこで奏でられている音楽と共に、自らも音楽することだという認識である」

これである。

私も一生懸命に聴きたい、と思う。

|

|

| ポール・マッカートニーのコンサート | - 2018/10/31

- 夜、長男夫婦と一緒にポール・マッカートニーのコンサートに出かける。

私たち夫婦の席は後ろの方なのに、なんと彼らの席はアリーナそれもブラスセクションのすぐ後ろだったとかで、大いに悔しい。

しかし、出かける前にビートルズ好きな親父たちに席を譲ると言ってくれたのだが、初ポールだというのを私たちが楽しさを奪ってしまうわけには行かず辞退。

大切なのは、その場にいる事であるから満足で、しかもアリーナは全員起立で年寄りにはきついしな。

現に家内など立てと引っ張ってもついに一度も立たなかった。

ポール・マッカートニー(Sir James Paul McCartney)は75歳も過ぎているのに、徐々に声も衰えて来てはいるものの立派に2時間半も歌ってくださった。

東京ドームの後ろの方はチラホラ空きが見えたが、それでも「昔の歌から、新曲まで沢山歌うからね」とサービス精神にあふれたコンサートだった。

沢田研二のように九千人の所七千人しか入れなかったからだという理由だけでドタキャンするような傲慢な所など、全くなかったよ。

長男は最後の曲ヘイ・ジュードでは泣きそうになったという。

私はまた例によって、アンコールで歌ってくれたイエスタデイにウルウルしてしまった。

50年も前の青春のかけらが、頭の中を落ちてゆくのよ。

|

|

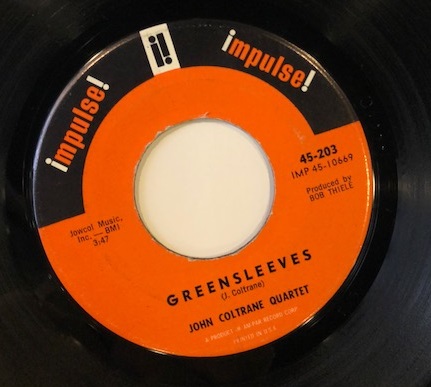

| JOHN COLTRANE “GREENSLEEVES” | - 2018/10/30

- JOHN COLTRANE “GREENSLEEVES” IMPULSE 45-203 (USA)

45回転EP

インパルスから発売されたEPのみの音源。

A面GREENSLEEVES 3分47秒

B面 IT’S EASY TO REMEMBER 2分45秒

録音は、1961年12月21日である。その前までヨーロッパ・ツアーをしており帰国後の録音であり、この日の録音はこの2曲だけで切り上げた事になる。

IT’S EASY TO REMMENBERはBALLADS(A-32)に入れられたが、GREENSLEEVESはLPに収録されず、結局その後,当EPとして発売に至ったものである。

面白い事に、LPのBALLADSは、1962年9月に2曲、11月に5曲録音され、なぜか一曲だけ、一年前に録音された、IT’S EASY TO REMMENBERが収録されたのである。

まあ、マイルスのコロンビアでもそうだが、沢山録音しておいて、雰囲気を併せて編集し、LPを発売するだけの事である。それが音楽産業なのである。

それは置いといて。

GREENSLEEVESは、AFRICA/BRASS(A-6)の中に61年5月に録音されたオーケストラ盤が収録されている。

こちらの方はいつものカルテットで演奏されているので、併せて聴くと面白い。

ところで、このEPは日本において再発されている。

それは、白いボックス・セットでコルトレーンの遺産、と言ったと思うが、それの付録として収録され、更に裏面にインタビューも聴けるようになっていたのだ。私など、付録欲しさに購入したと同時にレコード会社を恨んだ記憶がある。

という訳で、そのEPだけを取出し、別売にされているのも時々見かける。

実際のところ、こういう本筋から漏れたようなレコードを本当のレアというのだな。

|

|

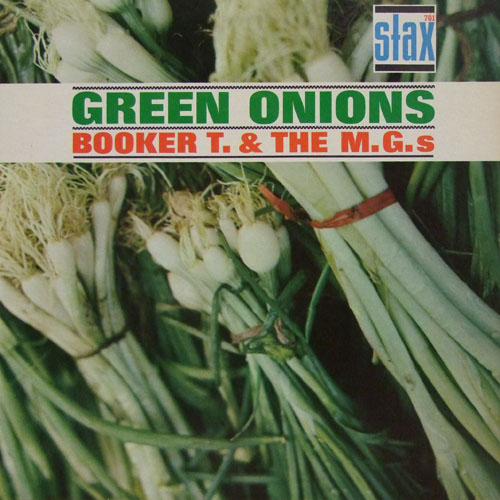

| BOOKER T & THE MGS “GREEN ONIONS” | - 2018/10/29

- BOOKER T & THE MGS “GREEN ONIONS” STAX 701 (USA)

MONO盤のオリジナル! 非常に珍しい。

今日は青春に戻ってソウルの一枚、いや僕にとってリズム&ブルースの最重要作品なのである。

聴けばいきなり興奮シマクラチヨコ。

心も踊る、身体も踊るという一枚。

私の若い頃、R&B全盛時のディスコで掛かった、大傑作である。

これが掛からないと場が締まらないという一枚。

僕が67・8年頃新宿で遊んでいた頃に盛んに店で聴いていたので、その頃かと思っていたのだが、何と意外にも、もっと早い時期で62年の作品だと。

日本の流行は遅かったんだね。いや違う、何年も君臨していたというのが正しい。

この冒頭のグリーン・オニオンがアメリカでも大ヒットとなり、日本においてはラジオではボチボチしか掛からないのだが、その代わりにディスコやクラブでは常連曲であった。

良い時代だったなあ。

曲の出だしを聴けば、グリーン・オニオン!と声が出てしまう単純明快で個性的な曲調。

このバンドの名前BOOKER T and MGS という名前が何処かとてもカッコよく思えた。

それで考えてみたら、リーダーのブッカー・T・ジョーンズと言うのは本名らしく、なんと彼が卒業した高校もまたブッカー・T・ワシンントン高校という。

きっと地域の名前がそんな名前だったのだろうか?いやいや、ブッカー・T・ワシントンとはかつての、キング牧師などよりも以前の黒人解放運動家なのだ。

そこから取った高校の名前であり、また、そこから取った彼の名前であろう。

彼の名前こそ、黒人解放に尽力した英雄にあやかった名前でもあるが、こうして有名になり社会に黒人の音楽を認めさせた功績は大きい。

それだけでなく、ベースのドナルド・ダック・ダンは幾多のヒット曲を提供し、オーティス・レディングはじめ、ウィルソン・ピケット、サム&デイヴらの録音などにもスタジオ・ミュージシャンとしても八面六臂の活躍。僕の青春の全てのソウルメン達と音楽関係仲間。

南部のソウルの代表グループとして不動のバンドである、ところがよく考えてみたらドナルド・ダックさんは白人なんだなあ。それが、アメリカの音楽の中心地メンフィスのいかにも黒人サウンドなのだから分からないものだね。

しかし、素晴らしいとはかくなるものである。

それで更にしつこいが、もう少し書くならば、BOOKER・Tが18才の時の作品という事であって、いやはや、立派な人であった。参った。

|

|

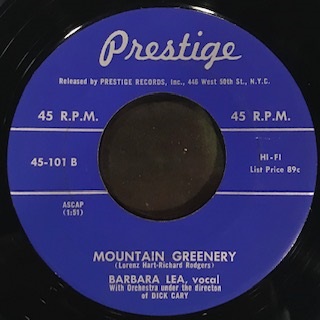

| BARBARA LEA “A STRAW HAT FULL OF LILACS” | - 2018/10/28

- BARBARA LEA “A STRAW HAT FULL OF LILACS” PRESTIGE 45-101 (USA)

EP

さても珍しいEPレコードである。

バーバラ・リーの名盤PRESTIGE7100盤LEA IN LOVEから落ちた一曲である。

1957年5月1日の録音であるが、原盤に一曲入れなかった曲があって、それがハープのADELE GIRARDと二人だけで録音したものである。

唄は、バーバラ・リーの優しい声とハープの豊かで心静かな音がマッチして、なんとも言えない、ほのかな愛に満ちた、幸せを運んでくれるような良いボーカル作になっている。

原盤に入らなかったのは、他の曲がコンボとの共演なのに、ハープ1つではちょっと合わないと思ったのだろう。しかし、そこは製作者の思いだったのだろう、EPにして出したという事である。

バーバラ・リーのファンには是非知っていて欲しい、なんとも珍しいコレクターズ・アイテムのレコードである。

ところで、この曲は後の再発OJCやCDには入っているので、聴けることは可能である。

したがって、私の話はマニアにだけの話である。

ところで、ADELE GIRARDという女性は1913年生まれのハープ奏者で、ジャズにハープを持ち込んだ初期の人だった。ハープと言えばDOROTHY ASHBY(ドロシー・アシュビー)やアリス・コルトレーンしか思い出さないが、彼女の場合はジャンルがスイングやデキシーだったというから、やっぱり年代がちょっと先の人はどうしたってそういう事だとしか言いようがない。この録音の時も既に44・5才であるだけに、落ち着いた感じの良い演奏で、感心させられる。

さて、バーバラは、1955年A Woman In Love(RIVERSIDE、RLP2518)でデビューするや、56年にはPRESTIGEにBARBARA LEA(7065)を吹込み、その後が57年のこの時の録音LEA IN LOVEである。

言って見れば絶頂期の歌である。

したがって、当然、溝に刻まれたその音質は至って良好なのである。

写真はもう一方の面、MOUNTAIN GREENERY の方を写してしまった。

|

|

| 鼠の子 | - 2018/10/25

- 朝、猫と庭を歩いていると猫が何やら見つけたと大騒ぎ。

見ると、鼠の子が死んでいる。

きっとカラスか何かが捕まえて咥えてくる途中で落としてしまったのだろうか。

なんとも迷惑な話である。

仕方なしに猫をどかし、可愛い小さな体をシャベルですくって袋にポイ。

神の救いを。

ああ。

|

|

|