HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

| パンクの話 | - 2018/01/17

- 先日、青葉台周辺をクルマで走っていて、某ガソリン・スタンドの前を通りかかったとき、家内が言った。

「ここね、私の友人がね、タイヤをパンクをさせているんじゃないかと怒っていた」という。

その話というのは。

時々通っていたGSだが、店員に一度「奥さんパンクしてますよ」と言われ、勧められるままに、ちょうど在庫があるからとそのGSでタイヤを買い替えた。

それで済めばよかったのだが、その後2年ほどで同様な話があった。

在庫があると言われたのだが、なんか嫌な気がしたので他店に行きタイヤを変えたそうだ。

良く考えてみると、なんだかおかしい。

その話を他の友人に話した所、同じ経験をした人が二人もいた。

証拠もないし、そこにはいくのを止めていると。

実は、家内も同様の事件に合っていて、買ったばかりの車だったがパンクを見つけてもらってありがたく、そこで購入。

2年後にまた指摘され、私に相談されたので、他店に行きタイヤ交換した。

間違いなく、やっているよね、という話にはなったが。

親友には言っておくけど、他人に言う事でもないのかなあ、という事で終わった。

|

|

| 身長 | - 2018/01/16

- 私の身長は便宜上、175センチと言っている。

実際は175.5センチである。いや、あった。

飲み屋の話題で、自分で175センチだと言っている人間のほとんどが、それ以下だという話があるので、あえて言うと、そういう事である。

しかし、先日のこと病院で看護師さんが「池田さん、身長図りましょうね。はい」

図ってもらったら、なんと「172センチですね」だって。

私は縮んだのだろうか。

間違いないな。

今後、もっと縮んで行くのだろうか?

|

|

| ANNIE ROSS “ANNIE BY CANDLELIGHT” | - 2018/01/14

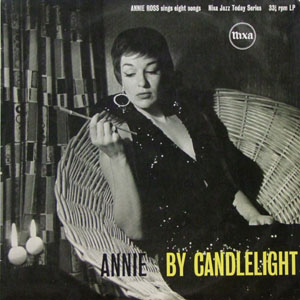

- ANNIE ROSS “ANNIE BY CANDLELIGHT” NIXA NJT 504 (UK)

10インチ盤

あまり出てくることがないアルバムで、彼女の良さが出た一番の傑作であろうか。

彼女が籐の椅子にゆったり座り、右手にキセルを持ち、それを眺めているという写真。

まあ、なんという気品、ジャズがプロレタリアートであれというファンの望みなど微塵もない、実に上流階級の金持ちの雰囲気が漂うゴージャスな、なかなかの演出である。

ボーカル・アルバムの写真として、非常に素晴らしいものがある。

モノクロ写真のジャケに、下の方に、ちょっとだけ黄色を使って「BY CANDLELIGHT」だと。

ちょっとのアクセントがいいねえ。

この作品は彼女にとって大傑作である。

私は一番好きなアルバムである。

バックのピアノのTONY CROMBIEのあまり新しくない所に、クリネットがいて、ドラムレス・カルテットのスイング調なサウンドが上手く合って見事。

彼女も淡々とした歌い方で、ジャズボーカルの雰囲気が良い。

これが何とイギリスのNIXAというスモール・レーベルから出たのも面白い。

NIXAレーベルのアルバムなど、どれも珍盤であり昔はこんなレコードなどまず見ることは無かった。

いや、いまでも珍しい一枚である。

そうそう、どうでも良い話だけど、彼女はドラマーのケニー・クラークがパリに滞在していた頃、ちょっと付き合いがあり二人の間に子供も生まれていたらしい。

彼女もある意味、波乱万丈の人生だった。

私にとって、ジャズを聴くという事は人生を学ぶという事でもあった。

ありがたい事であった。

|

|

| SANDY MOSSE | - 2018/01/12

- SANDY MOSSE "CHICAGO SECENE" ARGO 609 (USA)

なんだか久しぶりに聴いた。

ARGOのレコードはシカゴだけあって独特の味わいがある。

それは人間臭いというか、アメリカの中部の田舎臭さというか、それがブルースの雰囲気がもろに出る作品が多い。

シカゴという場所は、音楽的に本当に重要な場所だった。

そんなに重要かと言われると、そうでも無いかもしれない、だがある種のアメリカの奥の雰囲気はあって、それは日本人には非常に遠い所の音楽でもある。

って、いったいどっちなのだと、言われても困る、微妙な話。

どうでもいいんだよ、こんな事は。

しかし、彼のサックスが一曲目の「STRAIGHT LIFE」を演奏すると、ああ、参ったなあと口からつぶやきが出る。

実にブルースでソウルで、こういうジャズを聴けて僕は幸せだったと思わずにはいられない。

ジャケットの写真もネオンの看板が二重、三重に写され、お前たち、知らないだろう、ここはこんなに都会だぞ、と言いたいのだろう。

確かに良い雰囲気の街を表している。

いいよねえ、シカゴは。

|

|

| オーディオ・チェック・レコード | - 2018/01/11

- 正月休みの間、友人が来た。

オーディオ・チェックなるものを持参したのだ。

左右の位相が合っているか、から始まり、音の高さのチェックもあった。

それで、スピーカーからちゃんと高さの音が出ているのかと認識度をやってみた。

その内容、30ヘルツ、50、100、250、500、1000、2000、5000、8000、10,000の各音が出ているのかというテストである。それで、分かった事は、スピーカーというより聴く人の耳がちゃんと聴こえているかというテストと言った方が、目的としては大きい事がよく分かった。

まず、友人は8,000ヘルツから上が聞こえなくなっていた。

また家内は、50ヘルツの低音が聞こえないと言っていた。

実に面白い結果であった。

年齢が来ると高音が聞こえなくなるというのも頷ける。

私のスピーカーは、先日、ユニットを外して持ってきたので、ちゃんと組み上がっているのかと不安だったが、その心配は無用であった。

面白い実験であった。

|

|

| なんだか | - 2018/01/10

- 正月休み以来なんとなく、まったりしてしまい仕事に熱が入らない。

通販リストも作らず、毎日ぼーっとして過ごしている。

そろそろ、エンジンを掛けないと....

イカンなあ。

|

|

| 今朝は | - 2018/01/04

- 今朝は早く出社、新年を迎えてお掃除。

もちろん一人である。

まずエアコンのフィルター、床、トイレと2時間ばかりミッチリと。

それから久しく行っていない、歌舞伎町近くの猫に会うために散歩に出かけた。

実は、12月30日の午後もノラ猫のサキちゃんに会いに行ったのだが、会う事が出来なかった。

それで今朝は居るだろうと思ったのだが、他の3匹は会議を始めるようにちょうど集合してきて、互いの顔を見合っていた。

サキちゃんだけが姿を見せない。

残念である。

黒と白の二匹は相変わらず、べたべたでどこに行くにも くっついている。

なんだか可愛さを通り越して可笑しいほどである。

しかし、年末年始もなんだか面倒臭くなってきた。

なんだかんだとお金も掛かるし、テレビの紅白など小学生並みの芸・歌などは沢山である。

ダウンタウンのお笑いもあれが一体面白いのだろうか?悪趣味の笑いであって、衆愚政治という言葉があるけれど、あれこそ衆愚テレビの極みである。

と言ってもそれほど見ていた訳ではないのだが。

テレビ関係者も頑張らないと、テレビが終わるぞ。

テレビに殺されるぞという「ラジオスターの悲劇」という歌があったけど、あれから20数年、今度はテレビのスターの悲劇という歌が出来るかもしれない。

NHKも大手民放も心してかからないとね。

HNKはもうテレビを止めてラジオだけでいいんじゃない?

国民も金が掛からないし。

|

|

| 明けましておめでとうございます。 | - 2018/01/03

- 明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い、申し上げます。

|

|

| 年末年始の営業案内 | - 2017/12/30

- 年末年始の営業案内

12月30日 営業 8時閉店

12月31日 休み

1月 1日 休み

1月 2日 休み

1月 3日 営業 但し19時閉店

1月 4日 営業 (19時閉店)

よろしくお願いいたします。

|

|

| 年を取ると言う事は.... | - 2017/12/29

- 札幌のKさん、最近は身体の具合が悪いからとレコードの注文も無かった。

そんな時に連絡するのもレコード屋として図々しいなあ、と思いご無沙汰していた所、年末に喪中のはがきが届き、7月に亡くなったと。

なんともショックで、知らない事とは言え葬儀にも行かない我が非礼を詫びた。

奥様から「これからも不安や寂しさは続くと思いますが、家族で力を合わせ乗り越えていきたい...」と気丈な、かつ美しい文字の手紙を受け取り、私はなんとも言えぬ悲しみを感じた。

私よりずっと若くまだ10代のお子様もいらっしゃる。

一方、汝窯青磁の陶芸家、島田先生も、年末なので久しぶりに電話すると奥様が出て、2年前に亡くなったと。

これも非礼を詫びると、「個展を楽しみにしていたので、先生の作品作りの環境はそのままにしてある」と言われた。深い愛情を感じ、こちらも悲しくなった

私は景気が悪いのを理由に、ご無沙汰をしてしまった。

なんとも申し訳なく、また我が不人情はどうしようもない。

しかし、周囲の人が毎年少なくなって行く。

年を取るのはいやだねえ。

さよならだけが人生か....

|

|

|