HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

| BENGT HALLBERG “BENGT HALLBERG” | - 2017/12/13

- BENGT HALLBERG “BENGT HALLBERG” PHILIPS P08201L (HOLLAND)

先日、管球王国の取材でレコードを持参し、スタンゲッツのメトロノームのあの名曲。

「Dear old Stockholm」を聴いた。

51年の演奏に感激した。

それで、その時ピアノで参加したのが、ベングト・ハルベルク(Bengt Hallberg)である。まだ10代ながら見事に弾き切った演奏であった。

さて話は変わり、

本日、入荷したこちらのアルバムを聴きながら、またジャケットを眺めながら、こんな良いアルバムもあるものだとしみじみと思うのであった。

人柄が伝わるような、優しい音の風が降ってくるような演奏。

コロコロと緩やかな斜面をこちらに向かって転がってくるような、受け止める側も笑顔になってしまうような演奏。

こういう演奏はなかなかあるものではない。

それで、以前にも書いたかもしれないが、いつの事か忘れてしまったので、繰り返しかもしれないがちょっとだけ書きたい気分になった。

ジャケット写真の事である。

クラブなのであろうか、演奏会のある昼間に彼が早く来て練習をしていると、その時ホールを掃除していたオバサンが思わず手を止めて、モップに顎を載せて聴き入ってしまうという風景。

おばさんの顔はボカシて写っていない、しかしなぜか、おばさんにスポットが当たっている。

いつもホールを掃除しているおばさんだからこそ腕前がわかると言いたいのだ。

しかも、遠くから見るとおばさんは微笑んでこちらを向いている、しかし、近づくと全く顔は見えない、見事な描き方で、まるで印象派の絵画作品のような、そう、あくまで主役はハルベルグだと強調している。

これぞ見事な欧州芸術の神髄と言いたいジャケ写である。

こんな作品を聴いていると、人生の素晴らしさに出会った嬉しさが沸々と湧いて来て、私の人生これで十分ですと言いたい気持ちなのである。

|

|

| 病院へ | - 2017/12/12

- 私の持病のひとつに副鼻腔炎がある。

改善がないからと近所の耳鼻科から「昭和医大藤が丘病院」を紹介された。

CT撮ったりMR撮ったりした結果、どうも腫瘍の可能性が否定できず、近々に検査入院となった。

ところが気が進まずそれは理由があり、私ではなく義父の話。

義父は昭和30年代東急電鉄の専務の頃、田園都市線と沿線における田園都市開発本部長をしていた。

周辺の地主に折衝を重ね、土地の買収、道路、町つくり計画などしていた。

その際、規模に応じた中枢となる病院の必要性も考慮し招致をする事になった。

東急には大岡山に東急病院があるが、別院でも最早賄い切れないと、その系列の病院など当たったが、杏林、順天堂等どこも「うん」と言わない。田舎だと馬鹿にしていた。

それで同じ沿線の「旗の台」にある昭和医大にお願いに行くと、はっきりしない。

ぐずぐずするばかりで用を得ない、かと言っていつまでも待てない。

仕方がないので、かくなる上はと土地の無償提供を持ち掛けたが、まだぐずぐずしている。

では整地もして差し上げましょうと最終案を出し、ようやく話はまとまった。

その後もあれやこれや大変だったと。

しかし折衝そのものが高圧的であり交渉に慣れた義父でさえそれは屈辱的な仕打ちであった。

義父にとってタフな地主などよりも、この仕事において教育者・医者が最も嫌な思い出になった。

当時の東急の担当者の間では「人生に何があっても昭和医大だけには世話になるまい」というのが合言葉になった。

家でも何かの時にその話がでた。

それで、私などもここに行ったことは一度もない。

なぜか急にその時の話がちらつき始めた。

でもなあ、それは私の事ではないからなあ。

|

|

| アンディー・ウォーホールの本で | - 2017/12/11

- 家の本の整理などは依然整理中ながら遅々として進まず、家族に申し訳ないのであるが、今朝も捨てようかなと、ふと手に取ったアンディー・ウォーホールの本を見ていたら、こんな事が書かれていた。

靴を描けと言われたらそうするし、それを書き直せと言われたら書き直す。

書き直したり、もっと上手にやれと言われたり、言われた事は何でもやる。

そんなあらゆる「修正」の末に、商業ドローイングは感情をもつようになる・・・・・・。

商業アートの制作プロセスは機械的だが、その制作態度には、それに対する感情が備わっていたんだ。と。

さすがである。

(本、1956−86 時代の鏡)

|

|

| 骨折した猫は....... | - 2017/12/10

- 骨折した猫は、さらに元気になり外の散歩にも行くし、食欲も増した。

しかし、非常に我がままで、気に入らない餌などプイっと向うを向いてしまう。

一度、ニャーニャーと呼んでいるので行くと、猫トイレの中に仁王立ちというのか、文句があるらしい。

あそうかと砂を掃除すると、もう一度入りなおして用を足した。

それ以来、トイレの砂が少ないと文句を言ったり、汚いと文句を言ったりで大変である。

行くと用を足さないでトイレの前で待っている。

それで私は言われた通りに、トイレの砂を掃除し、また言われる通りに砂を入れ、用を足してもらう。

しかし、猫に呼び付けられてトイレ掃除をするとは思わなかった。

こんな事は人生で初めての経験である。

|

|

| 昨日の続きで | - 2017/12/09

- 昨日書いたJAN JOHANSSON "JAZZ PA SVENSKA"のレコードの事でいつも感じることがある。

この作品の内容はスエーデンの民謡をジャズ風に演奏したものである。

聴いていると、大変厳かな気持ちになる。

私はクリスチャンのような気持になるのである。

それで、ついでに思い起こす本がある。

好きな作家で「上林暁(カンバヤシ・アカツキ)」という、ちょっと前の作家。

その上林の作品の中の一節。

うろ覚えなので、本を探したが見つからなかったので間違っていたらご勘弁を。

こんな内容。

にたまたま教会で聞いたお話や讃美歌を聞きながら、「私は信者ではないが、彼らよりもずっうと敬虔な信者で有りたいと願った」

というような表現の個所であった。

これは私たちみんなそうではないだろうか?

このヤン・ヨハンソンのこのアルバムはこんな気持ちになる一枚である。

|

|

| JAN JOHANSSON "JAZZ PA SVENSKA" | - 2017/12/08

- 12月になったので、クリスマス・ムードも徐々に出てきた。

クリスマスと言えば、当店推薦盤がこれ。

JAN JOHANSSON "JAZZ PA SVENSKA" MEGAFON MFLP -S4

ヤン・ヨハンソンとゲオルグ・リーデルの演奏である。

厳かなサウンドがすてきで心洗われる。

いつもは年間の買い付けに5枚ほどキープしておいて、12月に売るのだが、今年はたったの一枚だけ。

入手困難になった。

|

|

| 政治家とは | - 2017/12/07

- 時々、国会中継をみるのだが、相変わらず左翼の質問は、加計、森友の土地問題である。

思えば、ずいぶん前から同じような質疑応答が繰り返されて、サヨクテレビというかヤジウマのマスコミも便乗して、この話はまだまだ延々と続きそうだ。

一体国会とは何かと考えてみるに、もはや国家を運営する目的から遠のき、こうなれば議員の定数も半分で良いのではないか?

国会はもう機能していないし、議員は不要であるとつくづく嫌気が差す。

しかし関連して思うに、さて政治家などの潔癖さはどの程度必要なのか?

過去の政治家、要は最近の若者は知らないだろうが、潔癖と言えば社会党に市川房江という人がいた。

この方は「市民に近い政治家には潔癖性が求められている」と言って最高得票で当選したこともあったような記憶がある。

確かに潔白な政治家として主婦・サラリーマンの層を中心に素人に多大な人気があった。

しかし、政治の実績となると、あまりパッとした実績の記憶はない。

逆に失敗した方はたくさんいるが、バブルの頃だっかと思うが、内閣総理大臣であった宇野宗佑の女性問題で失脚した事は面白い。

神楽坂の芸者に愛人になれと指3本を出した。エッチだね。

女は300万だと思ったらたったの30万だったという話を、週刊誌にすっぱ抜きこれがスキャンダルに発展、大いに男を下げた。のみならず失脚した。

指3本は一体いくらになるかは知らないが、場合によっては3千万でもよいし、以前の東京都議の塩村などは妊娠のカラ騒ぎで1500万取った事を考えると、男の遊び代としても一国のリーダーが30万は安い。しかし、女の方も守秘能力に欠けるとんでもない芸者だと非難もあったが、実は芸者でもなかったらしく、ならば寝ころび芸者かとひんしゅくを買った。

という話は置いといて、モトエ。

クリントン大統領がホワイトハウス実習生のモニカ・ルインスキーとのセックス・スキャンダル。

場所が場所でホワイトハウスでもあり、当初否定したため偽証罪も責めら立てられたが、議会において無罪の評決。

クリントンは大統領首の皮一枚でつながった。

しかしサヨクの方も、民進党の山尾議員はどうするのか?

本来は夫婦・家庭内の問題であったり、また関係者間のスキャンダルに対して、疑惑のみで退陣まで追い込もうとする日本と、本人が認めた場合であっても罪に問わず大統領の職を全うさせた米国の価値観は大きく異なる。

まあ、金を使いまくった大統領夫妻のジンバブエの例もあるが、奥方はグッチに使いまくったと、フィリピンの奥方は靴だったとか、大概は浪費がやり玉に挙げられるのだが、その中にあっても、学校を作って責められるのは日本だけの話であろう。

もはや日本は管理社会に入ったわけで、これ以上の経済成長はありえない事の証明でもある。

|

|

| 吉田 ヨウヘイ | - 2017/12/04

- 吉田ヨウヘイGROUPの新譜が出来上がって、店に持ってきてくれた。

タイトルが「AR」という。

歌も良い感じに仕上がった。

今回の新譜はみんなにお勧めしたい出来である。

そんな話をして家で試聴してしていたら、なんと息子がスピッツのライブに吉田ヨウヘイが参加するからという事で、招待されたという。

その息子というのがウチの仕入部長かと思っていたら、なんと美容師の方の息子だという。

なんでも二人の招待枠をいただいたからという事で一人は奥様、もう一人はその奥様とも親しくて、一緒にいられる人と言う事で、そうなったらしい。

家の中でもなんでお前がと、ずるいではないかと喧々諤々。

だが、その息子の方が実は、吉田の音楽がスタートした本当の最初の頃から吉田のライブに通い、応援していたので、よかった よかったという所。

では、みんなでチケットを買っていこうという話になったら、既に完売だそうで、がっくり。

やっぱりなあ。

|

|

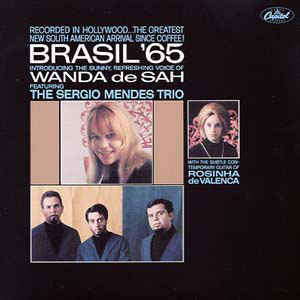

| BRASIL '65 - WANDA de SAH | - 2017/12/03

- BRASIL '65 - WANDA de SAH CAPITOL T2294 (USA)

モノラルのレコードは珍しい。

このアルバムはセルジオ・メンデスがリーダーで有ることは間違いない。

しかし、長年聴いてきて、どうしてもワンダ・デ・サーの名前にしたくなるし、またその方が良いように思ってしまう。全曲歌っているわけでもないが。

彼女は20歳、セルジオ・メンデスに誘われて参加したアルバムがこのBRASIL65。

このアルバムが好評で、A&Mからさらに洗練されたBRASIL66のリリースに至り、彼女も同キャピトルにもう一枚歌のアルバムも作ることになる。

アメリカでの活躍が上手くいった時期でもある。

最初のアルバムWanda Vagamenteがあってこその成功であるが、とにかくずっとかわいい声で、ややアマチュア・ライクな感じがボサノバらしくて良い。

それほど、彼女の可愛らしい声が魅力である。

さらっとした歌が良い。

アストラッド・ジルベルトもそうだったけれど、いかにもアマチュアという感じがボサノバにはなぜか合う不思議な音楽なのである。

聴いていると良い感じのサックスやフルートが入る、みればバド。シャンク。

なるほどね。

というわけで、ジャケットを眺めていると、凄い事が書かれている。

The greatest new south America arrival since coffee!

「コーヒー以来のブラジルからの最高の贈り物!」

これは良いよね。良いキャッチだね。

当時を振り返ると、世界のヒットから2年遅れくらいでも日本では大評判で、ブラジル66も毎日聴いていたせいか、いまでも無条件に反応してしまう。

嬉しくなって、また聴いてしまった。

|

|

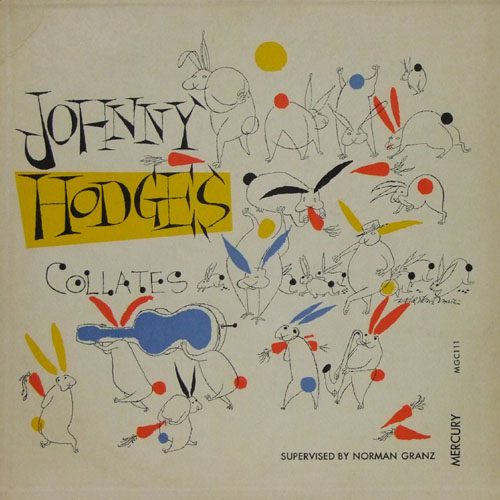

| JOHNNY HODGES “COLLATES”1集と2集 | - 2017/12/02

- JOHNNY HODGES “COLLATES”(10インチ) MERCURY MGC-111

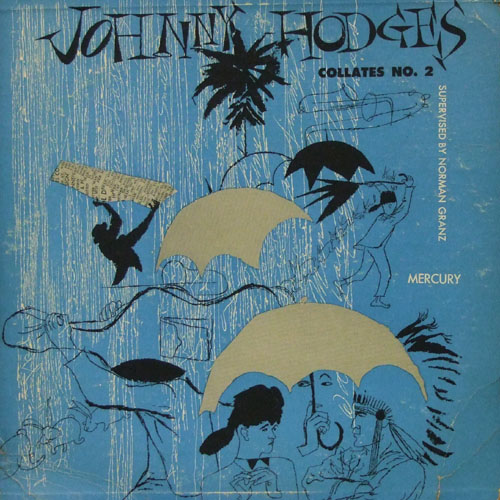

JOHNNY HODGES “COLLATES NO.2” (10インチ)MERCURY MGC-128

今回は珍しい事に、10インチ盤が2枚同時に入荷した。

オリジナル盤が2枚同時に入荷するのは珍しい。

このホッジスのCOLLATESはウサギのジャケットの方はまだ時々は見かけるが、2集の方はまた珍しい。

それもマーキュリー・レーベルの物は珍しい。

個人的にはCLEFであろうとMERCURYであろうと、もう良いんじゃないかと思わないわけでもないが、うるさい人がいる以上、そうなるしかない。

一集のウサギのジャケットは、これはもうデビット・ストーン・マーティンの最高傑作ではないかと思う出来。

ウサギをモチーフにした、まるで鳥獣戯画である。

相撲を取っているウサギはいないが、逆立ちをしたり、ニンジンを食べたり、躍っていたり、中にはベースを二匹で運んでいるのもいる。楽しくて見ているだけでも飽きない。

もちろんホッジスのあだ名は「ラビット」であるから、ウサギをたくさん書いたのもうなずける。

二集の方は、不思議な事に雨のジャケットである。

雨が降ってきて、風も強いようで大騒ぎという様子。

看板を支えている人、傘がおちょこになっている人がいると思えば、右下にはインディアンの酋長もいる、それを眺めている人もいるという抽象的な雰囲気もある。

面白い事に、ここにもベースを運んでいる人もいて顔は見えないがジャズメン本人であろうか。

また、傘がおちょこになった辺りからウサギが飛び出してきて、その一軍が走り出していて、なるほどラビットの絵柄を外していないのである。

音楽的にいうと、いつものホッジス・サウンドで、後ろの簡単に書かれたライナーを見ると、可愛らしいバラードのみならず、ここという時のスイングした刺激的でエキサイティングな演奏が聴くことが出来る、となっている通り、私は何も付け加えるところがない。

随所に出てくるトロンボーンのローレンス・ブラウンの活躍ぶりも嬉しい。

まさに 低音から高音へうねる様に上がり、また身をくねらすように下がって行く様は、他の追随を許さない見事さ。ホッジスの後にホッジスなし、

これらのアルバムは、その後の「Castle Rock」や「In a tender mood」などでも聴くことが出来る。

いずれにせよ1950年初頭の見事なジャズが展開される。

こっちのジャズも良いよね〜

|

|

|