HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

| 東急田園都市線が白い杖を.. | - 2017/11/30

- ニュースで田園都市線において、盲人の白い杖を挟んだまま電車を発進させたという。

東急が国土交通省からおしかりを受けるという話である。

だが、ニュースの中の状況説明なので迂闊な事は言えないが、どうも、東急ではなく、周囲の人たちは一体どうしていたのかと?

私はその方が引っかかる。

盲人が来て、この電車は各駅か?と尋ねた所、尋ねられた乗客ははっきりと答えなかった。

それで一度引いたのがまず事件。

なぜ、声を掛けられた乗客は、きちんと対応をしないのか?

いや、声を掛けられなくてもなぜ、自分から手を差し伸べないのか?

これがきちんと出来ていれば問題は起きなかったのだ。

このニュースを見ていた家内も、同様に白い杖を突いた人から尋ねられた乗客がスマホを見ながら、面倒くさそうに「行くんじゃないですか〜」と答えたというのを見て、訊いた方が困っていたらしく、なぜきちんと対応が出来ないのかと、怒っていた。

もっと言うと、これは盲人とかそういう話もでない。

今の日本人のほとんどが、訊かれると、小さな声で面倒くさそうに答える。

私も先日、大宮に行くのかと若者二人にちょっと訊いたら、面倒くさそうに行きますよ、あっちを向いて答え、後でニヤニヤ笑っている。

こっち向いて話せよと怒りたいほど、訊いて後悔した。

はなはだ不親切でもあり、失礼でもある。

私は新宿にいて、駅周辺には多くの視聴覚のにならず、障害者、老人が歩いているのだが、ちょっと困った様子であっても殆どの通行人は、我関せずの態度である。まず声を掛けるのを見ない。

そんなとき、私は暗澹たる気持ちになる。

新宿もこんな人間ばかりである。

ヨーロッパ旅行100回以上の私が言いたいのは、こういう国は日本だけである。

その癖に、若者は就職の時には弱者救済と言い、テレビのコメンテーターも必ず弱者救済が旗印。

なんだろうね。

国のせいでもなければ、企業のせいでもない、一人ひとり問題なのだ。

|

|

| 通勤 | - 2017/11/29

- 私は自宅のある青葉台からここ新宿までほぼ毎日通って来る。

それで東急電鉄の田園都市線であるが、実に乗客に冷たいというか、ひどい電車というか、行きはよいよいであるが、帰りが渋谷駅から始発が無いので座ることが出来ない。

例えば小田急線ならば新宿駅が始発なので、一本待てば、なんとか座ることはできる。

しかし田園都市線は地下鉄直通ゆえにすでに満員、自分の客を大切にしない、足の悪い人や老人には誠にひどい電車なのである。

それで、ついクルマで通勤してみれば、昼間は良いが、帰りの夜道は目の悪い年寄りにはちょっとキツイ。

どっちもうまくない。

つぎに考えたのは、平行して走っている小田急線で通ってみたらどうかと。

ちょうど青葉台の駅の近くは鶴川駅、渋谷から青葉台の所要時間と新宿から鶴川の所要時間はほぼ同じ、それで仕事帰りには家内に鶴川駅までクルマで迎えに来てもらうという話がついた。

悪くなさそう。

|

|

| 今日の事故 | - 2017/11/28

- 家内と車で青葉台の駅前を通りかかった。

ちょっと信号で小さな渋滞があったのだが、ちょうど駐車場から出てくる車があって、私たちの前のクルマが車間を開け始めたので、思わず。

「ここで譲ってはだめだ」と思わず、声が出てしまった。

その瞬間、自転車が突っ走ってきて、出ようとしたクルマに接触。

ガチャーンと音がした。

幸い、はっきりとは見えなかったが自転車は転がったようでもなく、路肩に寄せ、クルマの方も停車して、話が始まった。

それでその譲ったクルマの方はどうするのかなあと思って見ていたらスーッと何事もないように発進していった。

まあ、当事者同士の話をしていたので、他人の意見は無用だと思い帰ってきた。

で、話の本筋。

その時 家内が「あなたといると、本当に色々な事件が起きるのね、まったくあなたという人は疫病神」と怒られる、とばっちりがあった。

そういえば一度 私の日記を見た人が「マスターの日記は本当にそんな色々な出来事があるのか?普通はないですよ」と、日記のかなりの部分がやらせではないかと指摘された事がある。

そう言われる通り、私も不思議なのであるが、私は他の人よりも はるかに沢山の出来事が起きている方だという事は認識している。

なんでだろうね。

社会の疫病神なのかね。

|

|

| ウチの猫 | - 2017/11/27

- お客様からのメールで

猫の話は好きですよ。楽しみにしています。

というメッセージを頂いた。

なんともうれしい気持ちでいっぱいである。

しかし新宿遊歩道の猫に会いに行く散歩もしなくなり、その後の状況もわからない。

そうこうする内に、我が家の猫が骨折をし、猫の世話で大変になってしまい、どうなる事かと心配するも、なんと最近は階段を駆け下りるし、家の敷地の周りを2周に渡って走り回るは、怪我の事も忘れさせるほどになった。

それでも歩く時は後ろ脚を引き摺りとても不自由そうに歩くので、ならば走る時や階段など駆け下りられるのかと、一体猫の身体はどういう構造をしているのかと不思議でならない。

という事で、相当回復を見せたが、なぜか甘え癖は治らないようだ。

いつもぐったりとして寝ていると、可哀そうで可哀そうでつい甘やかす。

猫の方が我々の情を見切っていて、演技が上手いのか、人間よりは遥かに上手である。

|

|

| 岡田 ”森は生きている” 拓郎 | - 2017/11/26

- ちょっと前まで「森は生きている」というバンド名で活躍した岡田拓郎。

吉田拓郎ではなくて、岡田拓郎。

店に来てくれ「こんにちは!これ、新譜です」って、CDを持ってきてくれた。

ジャケット写真も素敵で、内ジャケの写真も素敵、聴けば岡田自身による写真だと。

さらにそこに、文字のちりばめ方もセンスあるなあ。

バンド名ではなく、個人名でのファースト・アルバム。

タイトルが「ノスタルジア」

確かに聴いていると、私の好きなPOPSな雰囲気もちゃんとあって、ヨーロッパ的な音楽の色合いもなんだか持っていて、恐ろしく日本的な風景にまとめ上げるという、不思議さを感じさせる。

スゲーよ。

自身の伝統である「森は生きている」の時の音楽と近いものはある。

私のようなオジサンが聴いてもすっと入れるから、タイトル通りにノスタルジアなのかなあ。

音楽好きが好きになれそうな、これはいいねえ。

感心しちゃった。

|

|

| 逆さ馬 | - 2017/11/25

- 今朝、車の中でTBSラジオを聞いていたら「逆さ馬」の事を話していた。

番組の中でもどういう意味か分からないとか、リスナーからも縁起がいいからとか、そんな反応であった。

坂田三吉の話が出るかなと思っていたが、ついぞないまま終わった。

だが坂田三吉のは逆さ馬とは言わず、「左馬」という。

なんだかラジオの事といえ、もうちょっと突っ込んで欲しいなあ。

私が知っている話。

坂田三吉は丁稚奉公から始まったような、明治の初期の人だから字は書けない。

それが将棋が強くなるにしたがって己の名前は書けるようになったが、その他は馬の字くらいではなかったかと言われている。

ある時、客に色紙を頼まれた坂田は、筆を取っておもむろに書き自慢げに渡した。

それが左馬だったというわけ。

というわけで人々は、字も書けないと馬鹿にしたらしい。

という話。

しかし、私はその話を坂田の自伝か何かの本で読んだときに、思った。

ああ、やっぱり頭の良い人だったんだなあ、と。

数学的な地頭(あたま)の良さがあってこそ、鏡文字の逆向きの字が書ける。

それは子供が幼い頃、頭が柔軟な時には無意識に可能だが、大人になっては無理な話。

それが可能にしたのは、己からの方向と相手側の方向が同時に脳に書き込まれる、将棋でも一流である頭の良さがなせる業であろう。

と思ったのである。

数学の先生に確認したいなあ。

|

|

| 猫の骨折 | - 2017/11/23

- 家の黒猫が2階のベランダから落ちて左後脚を骨折した。

レントゲンを撮ってもらうと骨頭と中央の二か所が折れている。手術しますかと言われたものの、16歳という年齢と麻酔のもしもの事態も考慮し、3本の足でも何とかなるだろうと考えた。

車仲間の獣医さんに電話で相談すると、完全復帰は別にしてどういう形であれ12日間で骨は付くと。

それで、家で看病2週間、飲まず食わずでジッと我慢している姿は立派である。やがて確かに骨がくっついた様子でもある。

左右の足がクロスしてしまう等、足の動きは誠におぼつかないものの、自分で水も食事も摂るようになり、少しづつだが歩くようになった。

それでも少し高い場所も上がろうとするし、小走りに走ることもある。

管理者としては、なんとも申し訳けない話であるが、実に懸命で健気な姿に感心する。

|

|

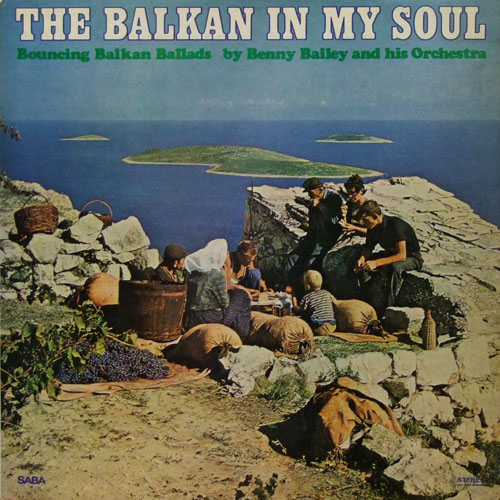

| BENNY BAILEY “THE BALKAN IN MY SOUL” | - 2017/11/22

- BENNY BAILEY “THE BALKAN IN MY SOUL” SABA BS15176 (GERMANY)

久しぶりに入荷のピンク・ラベルのオリジナル、決して赤ラベルではない。

ローマ時代いや、マケドニア時代の砦の跡であろうか、アドレア海に浮かぶ小島を見渡すことができる崖の上、ぶどうの収穫をしていた家族が休憩で一服点けるもの、ぶどうを運ぶ箱の上にクロスを広げ、パンを切り始めた父親、籠にも溢れんばかりの収穫したぶどう。見守る母親と子供。切ない程にのどか過ぎる。

今日の舞台はバルカン半島である。

BENNY BAILEYは欧州に移住してからの活躍が目立つ。

欧州で大いに珍重されたプレイヤーである。その傾向は何故かと考えるに、このアルバムなどが答えになっているのではないか、即ち、稀に見る情緒を持ったミュージシャンであるという事に尽きる。

米国生まれであるにも関わらず、抒情的という意味においては、世界最高ともいうべき情緒を感じさせるバルカン半島の音楽を、見事に演じ切るのは、彼の中に負けずに持っていた「抒情性」に他ならない。

そして、最も大切なジャズの心を失わない事。

ドイツの評論家またMPS(SABA)の相談役のヨアヒム・ベーレントは、欧州ジャズの独自性も打ち出し、次いで、盛んにジャズ・インザ・ワールドを実践する。

アフリカ、中東、アジア諸国の音楽をピックアップしジャズとの融合を試みた。勿論日本も例外ではない。

それらの作品は当時必ずしも諸手を上げて賛同された訳ではないが、今聴くと違和感は無くむしろ成功だったと言える傑作揃いである。

その中の一枚がこの作品「バルカン・イン・マイ・ソウル」である。

であれば主役はあのダスコ・ゴイコビッチでも良かったと思うのであるが、なぜかベニー・ベイリーに賭けた。

メンバーは、DON MENZA(ts)、HORST JANKOWSKI(p)などのソリストに、MAX GREGER楽団を持って来た。

テクニックと微細な雰囲気作りにも定評があるビックバンドは文句ない布陣である。

但し、アレンジだけはベオグラード出身でドイツに在住の音楽家MEIDEN GUTESHAに依頼した。

微妙な風合いを大切にしたのだ。

その成果が、この作品である。聴いて頂こう。

曲のタイトルには「マケドニア」「サラエボ」「アドリア」「ベオグラード」「ジプシー」等と言う単語が使われている通り、曲の雰囲気にはバルカンの郷愁がふんだんに、これでもかと溢れ出る。

当時1968年、まだユーゴと呼ばれていた時期である。

1984年サラエボでオリンピックが開かれたりもしたが、あの天国のような美しい街も、ボスニア紛争で地獄のような街に変わってしまった映像を何度もニュースで見る度に心が痛んだ。

バルカン半島にも2000年になってやっと平和が訪れた。

こうして歴史を思い音楽を聴けば、心はサラエボやベオグラードに飛び、聴いているとダスコ・ゴイコビッチもここにいて一緒に演奏しているかのような錯覚にも陥る。

郷愁とエキゾチックさを持ったバラードが、ジャズのスイング感にうまく乗った。

さらにリズムが素晴らしい。

そのためか、この作品はクラブ・ジャズの名盤となってDJ達が探していた時期もあった。

だが今は、演奏の良さそのものが高く評価され、ヨーロッパのジャズ・マニアにとって大人気盤になった。

名盤は永遠である。

それにしても、私はいつも「ベオグラード・ブルース」のB面しか聴いてないなあ。

|

|

| MOLLY RINGWALD "EXCEPT SOMETIMES" | - 2017/11/20

- 今日も暇、セブン・イレブンのコーヒーを飲みながらボヤーッとしてジョニー・ソマーズの歌を聴い。

それで青春って羨ましいなあ等と考えていたら、あっと急に思い出した映画があった。

多分、だれも知らないし、だれも気に留めていない映画。

であろうと確信しているのだが、なにしろ当時は日本でこれらの映画について書かれたものを見たことが無い。

といって実は私だけの思い込みかもしれない。

まあいいや。女優の名前が「MOLLY RINGWALD(モリー・リングウォルド)」。

それで、この名前を思い出そうとすると、いつもどうしても出て来なくて、なぜか「バーバラ・スプリングフィールド」という名前が浮かんでしまい余計に,自分でも分からなくなってしまう厄介な記憶と映画である。

映画はたしか「すてきな片想い」それと「ブレックファスト・クラブ」、それから忘れたがあと1つか2つほどあったと思われる、実にアメリカの青春映画。

力作でもなく、立派な映画でもない。

だが、この手の映画が好きでよく見た。

といっても映画館などでやったという話は聞かない。私はビデオ・ショップで借りて、暇があれば借りに行った。

80年代の映画だから私の子供達も一緒に見ていたと思うのだが、あまりウケは良くなかったようで、覚えているか訊いた所、一切彼らの記憶に無かった。

家の中で私一人ウケていた映画と女優である。

話の筋も他愛のない学園ドラマで、どうという事もなく、特別なうま味もあるわけ訳でもない。

特別美人という訳でもない。

ハリウッド映画のゴージャスな作りでもなければ、凝っている訳でもない。

しかし、個人的に言えば好きになってしまう顔の女優でもあり、映画もなんとなく好きになってしまう。

なんだろう。

どこかにビデオでもあれば見たいのだが。

もう30年間も見てないので、いま書くことは嘘だらけかもしれない。

嘘もいけないなあ、と思いネットを探っていたら、彼女がジャズ・ボーカルを歌ったCDがあると書かれていたので、オジサン居ても立っても居られなくて、CDを購入。

CDのタイトルは「EXCEPT SOMETIMES」という。

内容? 普通。

|

|

| SONNY STITT “NEW SOUND IN MODERN MUSIC” | - 2017/11/19

- SONNY STITT “NEW SOUND IN MODERN MUSIC” SAVOY MG 9006 (USA)

10インチ盤

ジャケットを眺めていると、古臭くさいというかあまり華やかなデザインではない。よってそれほど凄い作品とも思えぬ。だが非常に珍しい貴重盤なので、

以前、一度入荷したのだが、あまり評判も芳しくなかった。

ジャケットの見栄えは大事である。

それで、今回はしみじみ聴いてみた。

そうしたらBEBOPの素晴らしいアルバムであった。

メンバーはKenny Dorham, Fats Navaro, Bud Powell, Kenny Clarke,などそうそうたるメンツ。パウエルも元気なところを聴かせてくれる。

元気溌溂、さっそうとした若者らしいサウンドが聴けた。

なによりもディスコグラフィーを調べた所演奏は1946年と47年。

これってスティットの初リーダーである。

しかも、この10インチ盤の後発を見たらMG12011のトランペットの寄集めの作品が一枚あった。

この時の演奏が聴けるのはこれ一枚だとわかって、オジサン何となくうれしくなってしまった。

スティットもちょっとパーカーに似ているところもあり、46年にすでに似ていたところは面白い。

とにかくパーカーとスティットは同時期にこういうサウンドに到達し、お互いにその偶然性を認識していたらしいので、認め合っていたというところである。

物真似ではないが、パーカーのファンからすれば同じタイプの人間はすべて物真似で片付けることになる。

スティットにしてみたら堪らない所である。

という話はおいといて、このアルバムの戦後すぐの演奏であることを考えて聴くと、驚愕するしかない。

これは貴重な一枚だなあ。

|

|

|