HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

| 先日のTV(YOUは何しに日本へ) | - 2017/11/18

- YOUは何しに日本へ、のテレビ番組の反響はいまだに大きい。

いやいや、大貫妙子事務所ではLPの再発を決め、それも売れて更に再プレスも決定だという。

「ウチにも挨拶に来いよ」と思わず口に出しかけてしまう。

それは冗談にして。

それだけではない、もう何か月も経つのに、先週は上海の方がテレビを見たからと、「どうしてもハルズに来たかったからだ」と訪ねてくれた。

POPSのレコードではなく、ジャズそれもフリージャズのレコードをお買いになられて驚いてしまった。

オジサン感激!

テレビの反響は一週間というけれど、3か月たっても未だに影響があるのも珍しい。

長生きはするものだ。

https://www.youtube.com/watch?v=_YvEM_Aa_44

|

|

| DUKE ELLINGTON “THE POPULAR ELLINGTON” | - 2017/11/17

- DUKE ELLINGTON “THE POPULAR ELLINGTON” RCA VICTOR LPM-3576 (USA)

アルバムの副題に「HERE IS THE ESSENCE OF ELLINGTON..」と有るのだから、ここには1966年彼が行きついたアメリカ音楽・アメリカのジャズの集大成でもありかつ自信作なのだ。

本人だけでなく、RCAビクターにおいても余程の自信作だったに違いない。

アルバムを聴こう、冒頭のお馴染みの「Take the A train」を。

イントロのピアノが長い。

コレが延々と引っ張る、観客はワクワクしながら待つ、いつかいつかと待つ。エリントンのA列車の中で、最もイントロが長いのではないか。

これでもかと待たせた挙句に、ドカンとテーマに入った瞬間に観衆の心も爆発。

ジャケットの本人ではないが、踊りだしたい気分。

誰もが、ステレオの前に行って、ボリュウムのメモリを、1つまた2つと大きくする。

これぞ、環境が許す限り大きくして聴きたいアルバムである。

曲は軽快に進行し、エリントンのエリントンたる一曲を聴いただけで、もうお腹一杯だが、次の曲「I GOT IT BAD」に進むと、いきなり我らがホッジスが大きくフィーチャーされた曲で、とろけるようなクリーミーな良い音色にしびれてしまう。

どの曲もちゃんと誰かがフィーチャーされて、それに応え最高のサウンドを聴かせるメンバーがいる。

この作品は、かつてはエリントンの入門的一枚だった。

しかし、入門者だけのためのジャズでどころか、ジャズを聴いてきた人達にも、もう一度初心者に戻り真摯に聴いて頂きたい。

この作品の良さや、エリントンが言いたかったジャズ、そして黒人が築いたジャズがやっと解るのではなかろうか。

今日聴いてつくづく思う。

改めてエリントンさんはエライ!

こういうのを名盤という

|

|

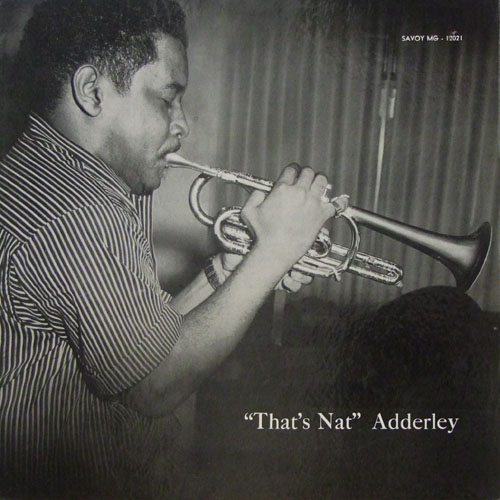

| NAT ADDERLEY “THAT’S NAT | - 2017/11/15

- NAT ADDERLEY “THAT’S NAT” SAVOY MG-12021 (USA)

珍しくないような気がしているアルバムだが、なにが何がオリジナル盤はかなりのレア度である。

こういうオリジナルの赤ラベルに、コーティング・ジャケットの物は非常にレアである。

風格のある写真も見るだけでうれしいものだ。

このアルバムはなかなかの実力と味わいを発揮した盤なのでじっくりと聴かれたい。

しかも彼の初リーダー。

1955年7月26日の録音である。

SAVOYでは彼は同じく55年の7月14日に兄のCANNONBALLの録音に参加した。

作品名PRESENTING CANNONBALL(MG-12018)

また,KENNY CLAERKEのグループで55年6月28日にも参加した。

作品名BOHEMIA AFTER DARK(MG-12017)

しかも、この時の一曲がレーベルの記録ではWE’LL BE TOGETHER AGAINという曲がNATの当アルバムに入っていることになっているのだが、どうも裏ジャケを見ても、曲を聴いてもそれは外れているようである。

しかし、当時のSAVOYの企業としての躍進ぶりも伺える。

モダンジャズの到来に合わせ一挙に良いアルバムを世に出したものだ。

ところで、このジャケットの裏のライナーを読んでいたら、DIZのテクニック、ROYのドライブ、SHAVERの熱気、HACKETTのトーン、PREZとBIRDのソウルを感じさせないか?と訴えている。

なるほど期待に違わない素晴らしさである。

ジャケットの写真にも触れ、あなたの目にはミュージシャンズ・ミュージシャンに映らないかと問いかけているところにも、オジサンは大いに共感したい。

この頃はすでにジャズ界にはコルネットを吹く人は激減していたのだが、わざわざ、そうしていたのであるからきっと期するものがあったに違いない。

これだけでも立派である、人間斜陽の方には近づかないものだからね。

この後兄弟で一緒にグループを組んでいたのだが、あまり大成功とは行かず、一度解散し、その後再びファンキー路線で復活してからは順風満帆、ついにMERCY MERCYという世紀のヒット曲も生まれるのだから、凄いものである。

作品は、ハードバップなのだが、ピアノのHANK JONESも曲によっては決してガンガンという訳でもなく、最後の曲の「You better go now」などフルートのJEROME RICHERDSONもしっとりして実に快適な演奏である。

サックスのJEROME RICHARDSONもゴリゴリのナイスプレイである。

55年当時のジャズらしいジャズを味わうことが出来る好演奏である。

豈図らんや、弟なお 図らんや。

とダジャレでも言いたい気分になる凄い兄弟である。

|

|

| 営業案内 | - 2017/11/13

- 今週のみ、閉店を8時といたします。

一人が買い付けに行っております。

そのため、8時に閉店することにいたしました。

あしからず。

よろしくお願いいたします。

店主

|

|

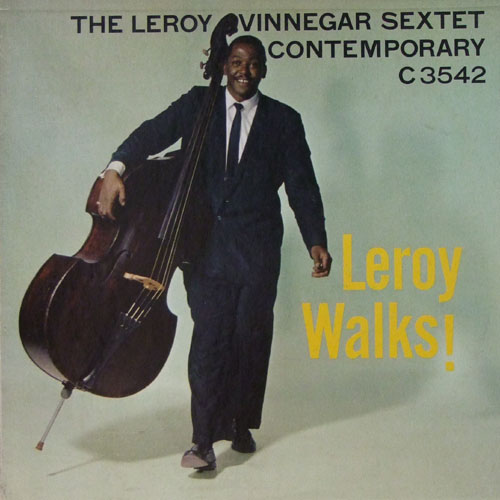

| LEROY VINNEGAR “LEROY WALKS ! “ | - 2017/11/13

- LEROY VINNEGAR “LEROY WALKS ! “ CONTEMPORARY C3542 (USA)

このアルバムは何となく好きになってしまう。

まず、ジャケットのデザインからして 見ているだけで微笑みが湧いて来てしまう。

ベースを担いでこちらに向かって歩いてくる、そう、まさにウォーキング・ベースと呼ばれるだけの事はある立派なブンブンと鳴るベースなのであるからどうしようもない。

1957年の録音でこれが初リーダーだと。

遅すぎたリーダー作である。

その以前に多くの録音に参加して仕事はたんまりしてある。

まず、有名な所だけを挙げると、56年シェリーマンとMY FAIR LADY 。

これがアメリカのジャズ界を揺るがす大ヒットとなった。

ここでの彼はピアノ、ドラムに次ぐ第三のサウンドとしてどうしても彼ビネガーが必要だったというだけの事はあって、確かな腕の良い仕事をしている。

そんなこんなでリーダー作となったものか、ここでもベースは冴えわたる。

面子もCARL PERKINS(p), TEDDY EDWARDS(ts),などコンテンポラリー・レーベルらしい やや地味目な人選にヴァイブのVICTOR FELDMANなど聴くものを飽きさせない配慮も素晴らしい。

会社としては余程の自信作であったのだろう。

彼はこの後も順調に仕事を続け、ついに、ジャズの最大のヒット・アルバムが69年に出る。

LES McCANN(レス・マッキャン)のATLANTICでのSWISS MOVEMENTで、リーダー作ではないが素晴らしい。

これがグラミー賞候補にも挙がったという快挙を記録。

アメリカのネットの噂によると、コンサートのテープは当初フェスティバルの主催者によって記録されたものの、ATLANTIC・レーベルにわずか100ドルに満たない金額で売却されたという話である。

アトランティックは大儲けだったのだが、こういう音楽ビジネスは本当にやくざ商売だなあ。

もう一つ、彼はオレゴン州ポートランド引っ込む。

しかし、95年に、オレゴン州議会は、5月1日をリロイ・ビネガーの日と制定したという。

5月1日は彼の誕生日でもないので、なぜその日なのか私には分からなかった。

でも、いいやね。

|

|

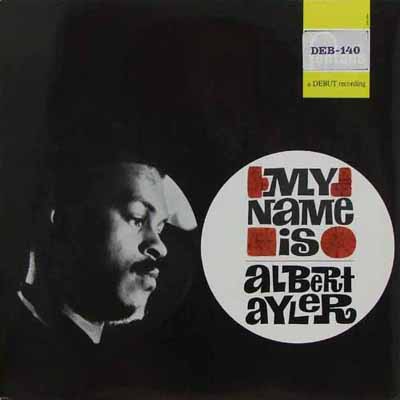

| ALBERT AYLER "MY NAME IS ALBERT AYLER" | - 2017/11/11

- ALBERT AYLER "MY NAME IS ALBERT AYLER" Debut 140 (Denmark)

今回は珍しく綺麗で、ジャケットなどスレも少ない立派なものである。

なんと素晴らしい作品であろうか。

60年代はジャズにとって様々な音楽のスタイルが交差し、ミュージシャンの心もまた行き惑い、実に混沌とした世界になろうとしていた。

いやそうではない、己の音楽の進む道の思考を巡らす、またとない時間であったというべきか。

レコードは冒頭、彼の「マイ・ネイム・イズ・アルバート・アイラー・・・・」の話から始まる。

彼の若いが「自由とは自らの意志による...」等と、まだあどけなさの残る声でありながら、腰の据わったセリフには泣かされる。

まだ米国本国においてはまだ黒人たちいや有色人種の道は依然として閉ざされたままで、彼の話の重要さは、現在それを聴く我々には伝わるべくもない。

そのレコード!デンマークDEBUTレコードの140番。

1963年1月14日、26歳の演奏。

10代の天才ベーシストのN.H.ペデルセンの登場でもある。

当レコードはフォンタナで製作してもらったようで、フォンタナのマークがジャケ正面にいきなり印刷してある。それをわざわざ隠すように、上から「DEB−140」と簡単に印刷したシールを貼ってふさいである。

たったシール一枚からも当時のデビュー・レコードの経営状態のつらさも伝わってくる。

デンマーク・デビューには彼の作品は3枚あるが、どれも彼の重要作でありジャズに置ける歴史的、貴重な作品でもある。

モダンジャズのマニアの中には、いわゆるフリージャズ嫌いが多いが、この作品は、「Summertime」などスタンダード曲をテーマにしてあるので、ほとんどの人たちが聴けると言い、彼の持っている唯一の作品と言い切る人もいる。

確かに、「Summertime」のみならず、「Bye Bye Blackbird」「On Green Dolphin Street」など良い曲、良い演奏。

今思えば、私はまるで天国からのプレセントのような気がするのである。

しかしだ、しかし、私から見るとこれら3曲の方が余程相当のフリージャズだと思うのだが。

実に興味深い 永遠の演奏である。

|

|

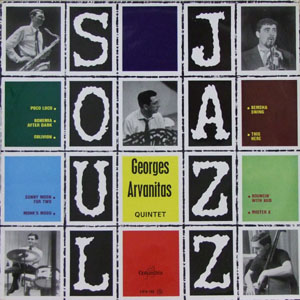

| GEORGE ARVANITAS “SOUL JAZZ | - 2017/11/10

- GEORGE ARVANITAS “SOUL JAZZ” COLUMBIA FPX 193 (FRANCE)

さて、これぞナイス・アルバムの入荷。

これほどの良いアルバムはそうそう無い。

かつて、こんなレア盤の入手は絶対に叶うものではないと友人たちと話していたことがあるほどのレア盤なのである。

しかも、まるでアメリカのジャズメンが演奏したもののように思え、これがフランス人の演奏だと言われて驚いたものである。

ちゃんとブルース感覚も持っているところが素晴らしい。

このアルバムは1960年6月22日と24日に録音されたと裏のライナーに記載されている。

発売は1961年だという。

61年と言えば、日本ではアートブレイキーが初来日をし、テレビでも私は正座をして鑑賞したのである。

ようやくハードバップの到来である。

その同じ頃、フランスでは完璧に手の内に入れてしまった、フランス・ジャズメンのこのような演奏があったことは驚異でもある。

そのジョルジョ・アルバニタスはフランスきってのピアノの名手。フランソワ・ジャヌーはテナーサックスでトップクラス。ダニエル・ユメールもフランスを代表するドラマー。

ベルナール・ヴィッテはトランペッターだがフランスのフリージャズにおける重鎮となる。

そうなのだ、彼らは多かれ少なかれフリージャズの波の中で、あるいはフリージャズの牽引役となって、フランスのみならずヨーロッパのフリージャズ運動の中心的ジャズメンとなったのでもある。

ここで聞かれる音楽はまさしくハードバップである。どこをどう取ってもフリージャズに行く人には見えない。

所が、あっという間に彼らはフリージャズに突入していくのである。

もちろん彼らのみならず、ヨーロッパにおいては当時のジャズメ達が「最新の音楽とは」と求めフリージャズの影響の中で生きていくか、それともロックの影響を受け入れるか、はたまたハードバップのままで行くか悩ましい人生を送るのであるが、ここにいる彼らは迷うことなく前衛音楽を模索する事となり、まさにベルナール・ヴィッテなどは、FUTURAレーベルにLa Guêpeという俗称「昆虫」などと呼ばれる、時代を代表する前衛力作を残すに至る。

私などヴィッテという名前を聴くだけで、かつての前衛ジャズのレコードを求めていた頃を思いだし、血湧き肉躍るのである。

しかし、これほどのサウンドが聴かれるとは大した物である。

CDなどの再発物とは違うなあ。

アルバニタスはパウエルを向うに回して見事、それぞれがホットできちんとしたサウンドを聴かせる。

大した人間は、やっぱりその若い時にも大した作品を残すものだと、甚く感動したのである。

|

|

| ALCEO GUATELLI “SEXTET” | - 2017/11/09

- ALCEO GUATELLI “SEXTET” ASTRAPHON Y.1802 (ITALY)

大変、珍しいレコードの入荷。

しかも、これは 7インチ盤(EP)なのである。

イタリアならではのレア盤で、過去に一度だけ仕入れたことがあるが、もう10年も前の話である。

買付にイタリアにも行くようになった時、現地で知り合ったマニア兼レコード関係者に見せられた。

こんなジャケットは初めて見たので、なんだかプログレ・ロックの音楽かと思い「これは興味がない」と断ったら「お前後悔するぞ、これは立派なジャズだ」と言われ、渋々聴いた所、「あれまあ!」という事になった。

確かに、ジャケットに似合わぬ、なんと立派なイタリア・ハードバップ・ジャズなのである。

しかも、ジャケットにメンツが何も記載がない。

一体なんだい、こんなレコードは?

彼の話によると、このEPはイタリアでも大変珍しいもので、メンバーは書かれていないが、テナーサックスのERALDO VOLONTE(エラルド・ボロンテ)、トランペットのSERGIO FANNI(セルジオ・ファンニ)が参加したSEXTETなのだと。

なるほど、良いのも当たり前だと納得したのである。

しかし、イタリアはレコードが高いので、レコード屋泣かせ。

だが、黙って帰るわけには行かない、そこは男の意地でゲットしたのである。

そして今回は、久しぶりに仕入部長が持ち帰った逸品と相成った。

確かにメンバーは、この3人以外は判らない。

当時、このEPの前のオーナーが例のジジ・キャンピだと言う事で、確かに訊いて紙に書いて持ち帰ったのだが、そのまま、どこかに紛失してしまった。

残念なことをしたものである。

まあ、その内にまた分かることもあるであろう。

演奏は58年頃らしく、ジャケットは素朴な作りである。

曲は「Falling in love with love」と「Improvviso」の2曲。

世の中にはレア盤はあるものだ。

|

|

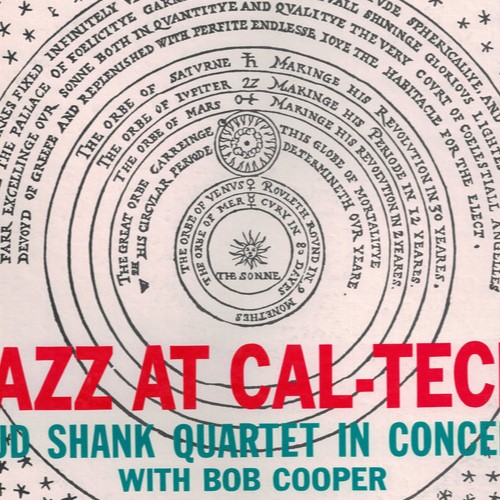

| BUD SHANK “JAZZ AT CAL-TECH” | - 2017/11/08

- BUD SHANK “JAZZ AT CAL-TECH” PACIFIC JAZZ PJ-1219 (USA)

このアルバムは久しぶりに聴いた。

当店でもあまり入荷のないアルバムなのだろう。

それほどレア盤とも思わないのだが、きっと縁の薄いものなのか、それともレア盤なのであろうか。

まあ、BUD SHANK(バド・シャンク)のアルバムは沢山あるから、その中ではあまり売れなかったものか?

さて、このAT CAL-TECHとはカリフォルニア工科大学でCalifornia Institute of Technologyの略称である。

ジャケットがアカデミックな雰囲気を持たせているのはそのせいか。

米国盤のライナーに1956年1月19日深夜2時にまでホットな演奏があって、パシフィック・ジャズにおける録音もあったと書かれている。

そのライナーはなんと大学の学校新聞に掲載されたものであると。

当時の若者の音楽の熱狂が伝わる。

もちろん演奏者はBOB COOPER,CLAUDE WILLIAMSONなど皆白人プレイヤーばかりである。

演奏は西海岸らしいクールなサウンドであるが、ライブのせいか、熱気にあふれていて、ある意味ホット・アンド・クールと言えばよいか。

いつもクインテットで、ともすれば室内楽に終始してしまいそうな西海岸のジャズがここまで、元気溌溂な雰囲気を見せたのも珍しい。

録音もライブなのでむつかしいところなのに、ドラムもバシッと決まって、良く雰囲気を撮ったものだ。

音楽センスの良さが表れた素晴らしい演奏で、久しぶりに聴いてこんなに良かったかと再認識した。

|

|

| 石原裕次郎 “ノスタルジア“ | - 2017/11/06

- 石原裕次郎 “ノスタルジア“ Continental(テイチク) CO−1

先日、テレビ番組「YOUは何しに日本へ!」という番組に、図らずも出演させていただき、人生の良い思い出になった。

その中で、大貫妙子のレコードを探しているアメリカの青年が、ふとこの裕次郎のあるアルバムを手に取り「僕もこんな男になりたい」と言い、周囲を笑わせてくれた場面を私も見つけ、ああ これは何かの時にこのアルバムの事を書こうと思っていたのだ。

石原裕次郎がジャズを歌ったとか言われても別にジャズという訳でもない。

美空ひばりのジャズというのも別にジャズという訳でもない。

もちろんバックはアメリカのそうそうたるメンバーである。

しかし、彼もしくは彼女は英語の歌を歌ったに過ぎない。

しかし、大切な事は彼らがジャズのスタンダード・ナンバーをレコードの中で歌った事に意味があるのだ。

いつも歌謡曲だけではなく、アメリカのスタンダード曲もやってみようと思った、それは、日本人のファンの中には反感を持つ人たちもいて、決して売れることのないアルバムだと言える事なのだ。

それでも、演った事に冒険としての大きな意味はあるのだ。

彼も彼女も得るものは大きかったと思う。

ところで、裕次郎の良さは何かというと、声が良い。

珍しく素晴らしい声の持ち主であると思う。

スターと呼ばれる俳優・歌手は数あれど、裕次郎ほど魅力的な声の持ち主はいない。

聴いた瞬間、好きになってしまう声だと思う。

兄弟の慎太郎だって背も高かったし、良い男だったけれど、何といっても観客の耳からス−ッと入ってくるスター性は裕次郎はダントツである。

故に 歌を歌っても 映画のセリフでも素人臭くても、なんとも気持ちがよい。

そういう歌い手のアルバムだもの、聴いていて悪い事は一つもない。

しかし、良い男だね。

裕次郎ほど映画の中でもアルバムの写真でもたばこの似合う男もいない。

いつもグラスを持っていて。

裕次郎が亡くなってちょうど30年か?

小樽の裕次郎記念館も閉鎖と聞いた。

ああ、過ぎ去り日の哀れさよ、時の流れの虚しさよ、人の記憶の残酷さよ。

せめて「As time goes by(時の過ぎゆくままに)」でもお聴き頂きたい。

https://www.youtube.com/watch?v=n8AtJstV44k

|

|

|