HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

| ここの所.... | - 2017/11/04

- 私、家では疫病神と言われている。

なんでも私が家から通うようになって以来、交通事故はあるは、家の中の物が色々壊れるは、昨日はついに猫が二階の手すりから落下。

後ろ脚を2か所骨折するに至り、もう我慢ならんと言われてしまった。

貴方の周囲は、いつも何かが事件が起きるのかと、責められてしまった。

非常に気が重い。

確かに色々事件が起きる。

猫が落ちたのも、何かがあると。

私としては、悪い「気」を持っているとは思わないのだが、周囲には悪いらしい。

なんだかなあ。

早く人生が終わった方がいいような気になってきた。

|

|

| BUDDY COLLETTE “THE SOFT TOUCH OF BUDDY COLLETTE” | - 2017/11/03

- BUDDY COLLETTE “THE SOFT TOUCH OF BUDDY COLLETTE” MUSIC LPM2095 (Italy)

久しぶりに入荷。

あまり売った事の無いレア盤である。

何しろイタリアのミュージック・レーベルと言えばほとんどがレア盤で、しかも、高額盤で当たり前のことなのである。

その珍しさの凄さと言ったらトップ・クラスの珍盤なのだが、このアルバムはそれほどの値段ではなかった。

それは、ストリングスばかりでなく、内容がやや室内楽の雰囲気を醸し出しているからである。

他にも室内楽的なアルバムは多々あるのだが、まず一曲目がまるでクラシックのようで、しかもそれが本人の作曲なのである。

こういうのは大体はジャズファンには受けない。

と言うものの、2曲目の「Slavic mood」となるとDusko Goykovichの哀愁のトランペットの独壇場。

ダスコのSlavic moodの中でも上位に来る出来、これだけでも買いと言いたい演奏である。

まあ、ソフトタッチと言うからには、こういう音楽である。

「Skylark」 「Everything Happen To Me」「Stella by Starlight」などコレットのフルートとアレンジが聴きどころでもあり、共演者のレナート・セラーニの卓越したピアノ、ジァンニ・バッソの珍しいクリネット演奏、フランコ・チェリの奏でるギターの優しい音色など、イタリアならではの優しさに溢れたジャズの聴きどころは多い。

また、作品の少ないコレットの中でも、相当練った作品でもあり、イタリアで作ったレア盤である。

彼の顔を大きく写したジャケットも秀逸。

チャンスがあれば聴きたいものである。

|

|

| SONNY ROLLINS "WHAT'S NEW" | - 2017/11/02

- SONNY ROLLINS "WHAT'S NEW" RCA VICTOR 430.527S (FRANCE)

(Don't stop the carnival)

以前にも書いた。

ロリンズの「DON'T STOP THE CARNIVAL」の話。

かつて、ロリンズ・マニアの友人たちと話をしていて、ロリンズの最高傑作は意外にも「DON'T STOP THE CARNIVAL」では無かろうかと。

意外にもこれが、あっと驚くダークホースの大穴だと、いう結論に至った。

すなわち、これほど豪快でおおらかな彼らしい人の好さが出た曲の演奏は無いのでは無いかと。

というわけで、私もこの曲が大変気に入っている。

しかし何という事か、これが米国オリジナル盤に収録されていないという体たらく。

それで、かつては日本盤にしか収録されなかったとの噂が立ち、みな日本盤を一生懸命探したものの、そこはそれ蛇の道は蛇、実はヨーロッパが最初だったという話に落ち着いた。

以来私もヨーロッパ盤を探したものだが、結論から言えば、62年と思われる製作でリリースされたものが3種類あって、まずドイツ。

これは番号がPM-2572で米国と同様である。間違いなく同時期のものであろう。

それから英国、番号が忘れたが「7524」とだけメモがあったが正誤不明であるが、フリップ・バックのジャケットであるから多分間違いなかったと思うがこれも62年だった記憶がある。

それからフランス盤、番号が430.527となっているのだが、62年である。

面白い事に、ドイツ盤はたしかGEMAとBIEMの両方記載されていた、

フランス盤はBIEMだけである。

まあ、ドイツが中心になってフランスとイギリスにテープを送ったかもしれないが、ほぼ同時期の発売であったことは間違いなさそう。

故に、米国とヨーロッパ盤、日本盤を持ってコレクターとしては初めてオリジナルを持ったと言える。

厄介な作品である。

|

|

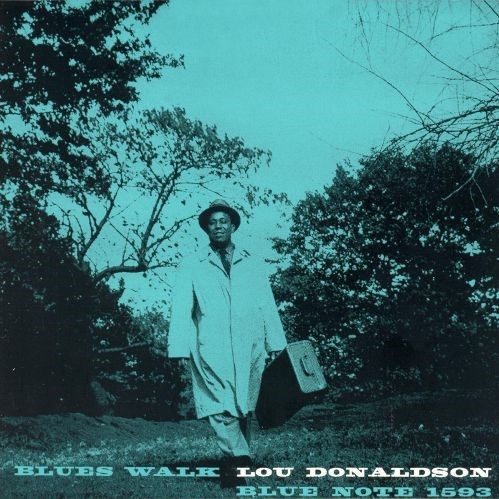

| LOU DONALDSON “BLUES WALK” | - 2017/11/01

- LOU DONALDSON “BLUES WALK” BLUE NOTE 1593 (USA)

久しぶりにオリジナル盤のサウンドを聴いた。

やっぱり、こういうのを聴くと私のような、古いマニアは心に来るものがある。

こういうブルース色があるところに、ファンキーが流行ってきて、ちょっとずつ変わっていく所の最初の辺りの面白さであろうか。

LOU DONALDSNはパーカー系のアルト奏者であるが、HORACE SILVERと同様、あっという間にFUNKYになった人である。そして多くの作品を連発していくのである。

このアルバムは、そのハードバップとファンキーのちょうどど中間を歩いている真っ最中である。

実に面白い作品である。

ピアノはいつものHERMAN FOSTERで、コンガにRAY BARRETTOを起用している。

故に、ファンキーなナイス・サウンドになっていくんだな。

その辺りは、サウンドは既に4000番台に手が届いているところである。

70年頃、私はちょっと敬遠したアルバムだが、友人の中にはこれぞブルーノートだと主張して、愛聴していた人もいるのだから、人の好みは千差万別である。

と言いながら、オリジナル盤を入手して以来は、私も愛聴盤になった。

ま、日本盤の時は、どうでもいいアルバムだが、オリジナルとなれば別、そういう事である。

音が違えば音楽も違う、まあ、仕方がない。

LOU DONALDOSNのアルトは良く歌い、ブルーノート初期のあのART BALKEYとのBIRDLAND1集・2集の頃のサウンドを彷彿とさせ、しかも洗練度が増して、非常に結構である。

なにより、ファンキーという、ジャズにおいて最もカッコ良いと思うワードの正に奔りなのだから。

更に、このジャケットの見事な出来。

公園の木々の間を歩いてきた、一人の青年、左手にサックスのケースを持って、胸を太陽に向けて歩いている。明るさや積極性が見えて非常に良いポーズである、

来ているコートは若干大きめだが、それは愛嬌というもの、それもファッション、イカス。

そして、紙面全体を薄いブルーノートカラーのブルーにしてある。

これぞ、「ブルース・ウォーク」だと。

この青い色の印刷の見事さはオリジナルのジャケットのコーティング・カバーを通して見事に表現された。

良いジャケットで、完璧である。

もう、仕方がないよねえ。

|

|

| JOHN COLTRANE “THE JOHN COLTRANE QUARTET PLAYS(CHIM CHIM CHEREE) " | - 2017/10/31

- JOHN COLTRANE “THE JOHN COLTRANE QUARTET PLAYS(CHIM CHIM CHEREE) IMPULSE A-85 (USA)

今回の入荷は THE JOHN COLTRANE QUARTET PLAYS というのだが、それではわかりにくいので、通常は「 CHIM CHIM CHEREE」という。

1965年の作品である

1965年辺りは彼に取って、非常に多忙かつ音楽的にも頂点を示す重要な年である。

1964年 年末に「至上の愛」(A−77)を録音、スミソニアン博物館にも所蔵される事になる逸品。

65年の年初めにまずVan Gelderスタジオで録音をこなし、ライブ演奏やスタジオで録音をしたのが当アルバムに収まっているのだが、続いて6月にはあの芸術の極みの「アセンション」(A-95)、個人的に言えばジャズの代表として玄関に飾りたい。モトエ。

ニューポートに出演し、その後、7月8月でフランス・ベルギーにツアー敢行。

帰国後また、録音、出演を繰り返した。

そして、ついに66年、日本へのツアー。

休む間もない活躍である。しかもその間に重要作品を世に出すのであるから、いかに苦労があったかが偲ばれる。

これでは身体が持つまい。

やることをやってしまおうとするかのような勢いであった。

それで、この作品、最初メリーポピンズのチム・チム・チェリーの聴き易さで好きになったものの、やがて私はコルトレーンがこんな曲を演ってエラく、ミーハーに思えた時もあった。

しかし、聴く程になるほどなあという所に落ち着いた。

しかし、思えばこのアルバムの辺りのディスコグラフィーを見ていると、NATURE BOYはなんと3回も演奏しており、何か苦労があったのかと良く聴けば、この曲だけJIMMY GARIISONとART DAVISの2ベース。

この曲の重厚感を出すのに苦労したのかと。

また、最後の曲のSONG OF PRAISEの始まりはJIMMY GARRISONのベースの長いイントロがVILLAGE VANGUARD,AGAIN(AS-9124) のイントロを思い出させ、なんとも切ない。

という意味において、はやり繋がるところはいくつもあり、聴いていて興味は尽きない。

インパルスもレコード会社、商売ゆえにいつも録音順に出すわけでもない。しかし、演奏の日にちを追いながら聴けば面白い事だらけである。

特にモノラル盤のジャケットは上部がSTEREOの文字を出すための空間がないので、写真と文字がビシッと締まって落ち着きが良い。

インパルスのレコードも良いなあ。

いや、レコードって本当に良いよね。

|

|

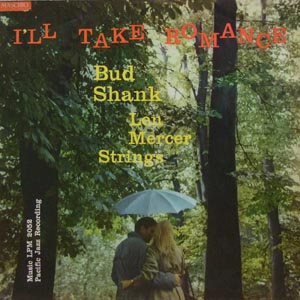

| BUD SHANK LEN MARCER STRINGS “I’LL TAKE ROMANCE” | - 2017/10/30

- BUD SHANK LEN MARCER STRINGS “I’LL TAKE ROMANCE” MUSIC LPM 2052 (ITALY)

このアルバムの事は何年か前に一度書いた、だが、パシフィックのイタリア・プレスなどと安易なことを書いたら、購入された方が、買った後に、おっとりと「あの、こちらがオリジナルですよ」。

という事で、大いに反省し、再度入荷の節には、日記に上げることにしていたのだが、何年もの間なかなか入荷することが無かった。

やっと今回入荷に至った。

1958年イタリア人によるストリングをバックにバド・シャンクの楽団が演奏したものである。

ストリングスがLEN MERCER STRINGSとなっている。

このストリングこそ、チェットのCELSONの名盤ANGEL EYES(SINGS & PLAYS)(1959年) のバックのストリングスである。

なかなかの素敵な楽団である。

MUSICレーベルのストリングを沢山演っていたらしい。

ライナーにも書かれていないのだが、ストリングスのバド・シャンクのメンバーが演奏したもので、ピアノはClaude Williamson(クロード・ウイリアムソン)でオーボエが入っている所をみるとBob Cooper(ボブ・クーパー)かと思われる。

楽器の音が沢山有るので、判断は付きにくいが、一人で沢山楽器を扱う人ばかりなので、そんなところか。

その彼らが、イタリアの名門レーベル、ミュージック・レコードにおいて、作品を作った事は意味深い物がある。

ストリングも入れてもらい、さぞ嬉しかったであろう。

ヨーロッパのストリングスはなかなか上手い。

聴いていて飽きる事はない。

演奏曲もスタンダードが多く、「I’ll take romance」「Smoke gets in your eyes」「Embraceable you」等々しっとりした良い曲ばかり、それを甘いストリングが支え、そこにここぞとバド・シャンクがフルートを吹くところが粋である。フルートだけではない、またここぞといういう時にはアルトサックスに持ち替えるのも聴く人を飽きさせず素敵である。

イタリアの録音は風情ある演奏には向いているので、それも良い。

ストリングス物が嫌いでなければ、とても良いアルバムである。

ジャケットは恋人が森の中を歩いている写真。

2人はコートを着て相合傘で、親密な様子。

森の中の木の幹や葉に隠れてしまうほど、二人だけの世界だと言っている。

なかなかムードのある写真である。

音楽と言い、ジャケットと言い、流石にイタリアの音楽センスに感心してしまう。

このアルバムもチェットのアルバムと同様にJOKERから再発が出ているのが面白い

|

|

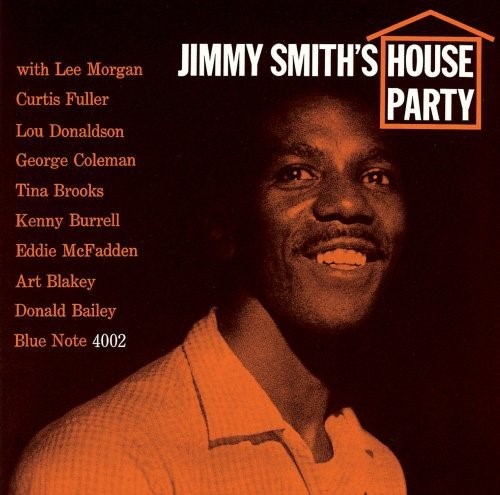

| JIMMY SMITH “HOUSE PARTY” | - 2017/10/23

- JIMMY SMITH “HOUSE PARTY” BLUE NOTE 4002 (USA)

今回はまずまず良い状態のオリジナル盤の入荷。

このアルバムは何度か仕入れをしているのだがあまり良い物に出会ったことがない。

それは商売上の事だけでなく、かつて自分でコレクションをしていた時もそうである。

まず、ほとんどがセカンド以降のプレスである。

更に不思議な事に オリジナル盤の綺麗なものはほとんど出てくることが無い。

まあ、言ってみればブルーノート・レーベルの4000盤台の最初の方の数枚は、どれもそういう感じである。

4000盤台になってアメリカでは結構売れたのであろうか、またよく聴かれる事でもあったし、それで、気に入ったから、もう一枚買って持っていようと思い購入した時には、すでにセカンド・バージョンに入ってしまっていたという事かもしれない。

不思議な事であるが 綺麗なオリジナルを集めるコレクターにとっては、実にやっかいな番号の辺りである。

20年前は「Rマーク」付きでもオリジナルとして通用していたが、最近は研究も進み、そんなことではダメだという事になった。なったのは良いのだが、そんなものが簡単に見つかるはずもない。

私はユニオンの店員のようなミゾだ、ミゾだと騒ぐわけではないし、細かい所を見つけては騒ぐこともしない。

どちらでもいいから安い方がよいと思っているからで、安ければ知識が付けば買い替えればよいし、うまくいけばラッキーである。

それがあまりに「これでなければならない」と決めつけ声高に紙面や店頭で騒がれると、彼らがこう言ったからと巷で騒ぎ価格は高騰するばかりである。

まあ、これも時代というのか。

オルガンは日本で不人気なので、安くて買いやすいと思っていたら大間違い。

所変われば人変わる、というがごとく、アメリカは大変な人気なのである。

と言う事はなかなか出てこないということである。

残念。

さて、当ジミー・スミスの4002盤

実にジャズである、ファンキーで、アーシーで、ブルースで.......

Lee Morganの出来も良い。もちろんKenny Burrellも。

言う事ない!

今回は廃盤の話ばかりだったなあ。

まあ、探すのに苦労した思い出があるからね、もう一枚の「The Sermon」と共に。

|

|

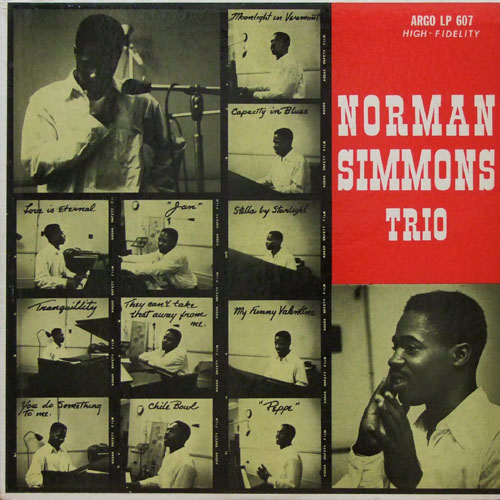

| NORMAN SIMMONS “THE NORMAN SIMMONS TRIO” | - 2017/10/22

- NORMAN SIMMONS “THE NORMAN SIMMONS TRIO” ARGO LP 607 (USA)

今日は台風が近づいているらしく大雨、こういう日に限って電車も早く着くものか駅で弁当を買って出勤。

こんな日は「雨の日割引」等だと言っても、だれも客は来ないだろう。

では、ジャズのジャズである ちょっとアーシーなトリオでも聴こうと、整理の進まない仕入れの中から引っ張り出してと。

そういえば本当に久しぶりに入荷した。

今回のジャケットはチェッカー柄も無く、黒ラベルのフラット・エッジというコレクターズ・アイテム。

ジャケのコーティングも輝く綺麗さ。

私がこのアルバムを入手したのは、コレクターになってごく初期の1974・5年代だったか。

どこで購入したか記憶にないが、ジャケットに非常に惹かれるものがあった。

彼のポートレイトが映画のコマのようにいっぱい並んでいて、色々な表情があって、それがモノクロ写真で、右上のアルバム・タイトル部分が真赤という色合い。

その各写真に曲のタイトル名をマジックインクで書き込んでいるという、ちょっと当時の時代を感じさせるものがあったのだ。

フィルムはKODAKだと、かつての写真マニアにはもうたまらん。

この作品は彼の初リーダーで1956年。

シカゴでの録音である。シカゴだけあって若干アーマッド・ジャマルと近いところもある、まあシカゴ派という事にしよう。

当時どちらもシカゴにいたわけであるから、ややリズミックでアーシーな感じで、じつにジャズである。

こういう感じを最近の若い衆は「いなたい」という表現を使うのかな?

それは置いといて、ジャマルを更にちょっと優しくしたピアノである。

私などこのアルバムも、ずいぶん繰り返し聴いた、こういうシカゴのジャマルやアーゴのアーシーな演奏を聴いた、そのおかげでブルースの香りがするジャズを掴んだ気がする。

これもピアノ・トリオ・ブームの時は引っ張りだこの一枚であった。

こういうのは本当にいいやねえ。

やっている人の人生が見える気がするねえ。

|

|

| CARL DREVO “CLAP HANDS HERE COMES CHARLIE” | - 2017/10/21

- CARL DREVO “CLAP HANDS HERE COMES CHARLIE” METRONOME MLP 15141 (GERMENY)

このアルバムは非常に珍しく、私などかつて見たことがあるような無いような、どこかのレコードの壁に飾ってあるのを見たような、高額だったような気がする程のレア度であった。

ヨーロッパ・ブームがあって、ちょうど当店も開店した頃で、お客様に当アルバムの事を盛んに訊かれて困った。

どうやって仕入れしろというのかと。

まあ、ヨーロッパに仕入れに行くようになって、やっと4・5枚と言った所か。

彼のもう一枚のアルバム「SWING,WALTZ, SWING」の方はよく知っていたが、今となってはどちらも、ほとんど入荷もない。

まあ、オーストリアの人のレコードをドイツで出したわけで、それは売れるはずも無いという事か?

ましてクラシック王国のオーストリアではジャズなど推して知るべし。発売枚数が少なかったのであろう。

さて、このアルバムの一番の長所。

それはジャケットである、なにしろ彼がサックスを右手に持って走ってくるという前代未聞のショット。

こんな写真のジャズのアルバムは他にはない、これは一体どういう写真かと驚いたものである。

タイトルの「CLAP HANDS HERE COMES CHARLIE」

? これはチャーリーパーカーの事かとオカシイと思いながら裏のライナーを読むと、なんとアメリカの友人たちが彼の事をCHARLIEと呼んでいたと書かれている。

なるほど「拍手をどうぞ、CHARLIE DREVOです」という紹介かと納得した。

彼の少ないリーダー作なので、もう一つのSWING WALTZ SWINGの方はクラーク・ボランと同列になっているのだが、こちらは彼の単独リーダーである。と言ってもちゃんとバックにボランドがいてくれる、何と心強いことであっただろう。

因みに以前、私が友人とサックスを始めた時、知り合いの外人を連れてきてみんなで演奏することになった。その時、その外人さんはではまず一人ひとりに名前を付けようと「あなたはチャーリー、あなたは何が好き?じゃロリンズね、ジョンね」などと有名人から拝借した。それが彼の国では当たり前なのだと言われ、そうすると悪い気がしない。まさにチャーリーと呼ばれたのだろう?と思っていたら、三具さんからサジェスションがあって、CharlieのもとはCharles。Charlesはドイツ語のCarlが変じたもの。

CARLであるからあだ名がCHARLIEだと。

そうだね。

演奏は61年のヨーロピアン・ハード・バップ。

サックス一本にバックにトロンボーン3本という厚みを加えた戦略的な構成ながら、軽妙な立派な作品である。

クラーク・ボランド・サウンド的ではあるが、気持ちが良い。

テナーサックス・ファンなら、またレコード・コレクターなら見ていると欲しくなってしまう事、請け合いである。

|

|

| DUSKO GOYKOVICH - TETE MONTOLIU “TEN TO TWO BLUES” | - 2017/10/20

- DUSKO GOYKOVICH - TETE MONTOLIU “TEN TO TWO BLUES” ENSAYO (ENY-45 ) SPAIN

10年前は大騒ぎだったDUSKO GOIKOVICHだが、最近はそれほど騒がれなくなった。

この仕事に就いて、古いジャズの廃盤にも流行があって、マーケットが動くものだと驚いた。

ジャズのマニアはどちらかというと、私と同じ斜に構えた人が多いのかと思っていたら意外にもナチュラルで、社会の流れの中にいる事を知った。

ちょっと悔しい思いもあるが、お蔭で価格が少し下がって買いやすくなって良かった。

ところで、今日の一枚、それにしても、すこぶる良質なジャズである。

このレコードはENSAYO(エンサイヨ)という71・2年頃スペインから出された。

ENSAYOは、テテ・モントリウを中心に企画された会社のようで、テテのレコードが日本に輸入され急に大騒ぎになった。

テテはジャズの世界において今まで聞いた事もないスペインという国から、美しいメロディーのピアノ作品を連発し、我々ファンは感嘆し競って買ったのである。

どの作品も、テテはピアニストとして燦然と輝きを放っていた。

そして今回のENSAYOの作品の中心人物はDusko Goykovich(ダスコ)である。

さて、このアルバムで覚えた曲は「Old fisherman’s daughter」という曲で、当時、友人たちと凄い曲がったと盛り上がった。

きっと他に何か良いアルバムがあるはずだということになって、ダスコのレコードが探されたのである。

したがって、この辺りの当「Ten to two blues」と「It`s about blues time」の2枚が日本で大いに人気になったアルバムという事になる、ヨーロッパの哀愁を感じさせる画期的な作品だったのである。

兎に角、どれを聴いてもムーディでこれがシビれる。

仕事で疲れて帰った男の、夜のジャズにぴったり。

奥さんに聴かせても「これならいいわ」と言ってくれる。

家族円満のためにも大いに貢献したジャズなのだ。

しかし、ただのムーディで、バラードだけが彼の仕事では無い。

ジャズのスイング感や基本を忘れずに、いつも我々に高級な音楽を届けてくれる良い人なのだ。

この曲に聴き入っている内に、タイトルから、カモメが飛ぶ小さな港で、ベテランの老漁師の傍にたたずんで、無造作に束ねたブロンドの髪が、風になびいている楚々とした美人が、船と岸を行ったり来たりして手伝いながら、時々ふと遠くを見つめるような様子を思い浮かべ、思いはひとり地中海に飛ぶのだった。

2・3回この曲を聴き返し、ふと我に返ってジャケットを眺めれば、灰皿に煙たなびき、タバコは4・5本も溢れる。ふと時計を見れば深夜2時「wee small hours」。

孤独な心を癒してくれる、まさにそんなアルバムである。

ダスコの演奏は、エキゾチックな気分になれる演奏だったのだ。

初めて聴いた時のロマンチックな感動は今も忘れない。

|

|

|