HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

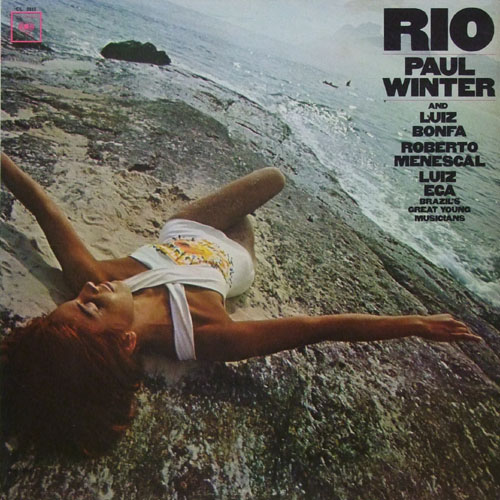

| PAUL WINTER “RIO” | - 2017/10/19

- PAUL WINTER “RIO” COLUMBIA CL 2315 (USA)

久しぶりにこのアルバムを聴いた。

思った通り出来の良いアルバムであった。

かつて日本でもボサノバが流行っていて、ボサノバは都会の恋人たちの音楽かと私には思え、明るく、眩しい音楽にちょっと引いていたのだが、そんなときに時々聴くこのアルバムは特別に眩しいサウンドであった。

スタン・ゲッツの方はなんか親しみがあるというか、グイグイ押してくるのでつい引き込まれてしまう。

しかし、これは決して押しつけがましくない。

要は都会のクールな山の手の人そのものという感じで、妙な眩しさがあった。

ジャケットの海岸に寝た水着の女の写真も、都会に出てきたばかりの私には眩しかった。

それにしても一応は買って時々は聴くと、心が明るくなって、梅雨時などとても気分がよくなった。

という、私には眩しい一枚なのである。

このポール・ウインターという人の、ジャズと呼んでも良いアルバムはこれともう数枚、同時期のコロンビア盤だけである。

もっとジャズの良い作品を作っても良かったのにと思わないわけではないが、人は人、それぞれである。

それ以外は、何と言ったらいいのか、自然だの、宇宙だの、クジラや鳥や動物だの、グランドキャニオンだのと素人好みというか、もう音楽ではなく音響となっていって、私などお前は音楽界の「ラッセン」かと面白くない思いで見ていた。ま、ジャズファン以外の多くの人々に支持されたのである。

従って、そこは私の範疇ではないので知らない。

しかし、この作品は見事に64年にボサノバとジャズという二つの音楽をきっちりととらえていて見事である。

何しろ、ブラジルを代表するLuiz Bonfa(ルイス・ボンファ), Roberto Menescal(ロベルト・メネスカル), Luiz Eca(ルイス・エサ)という人選で臨んだという事のすごさには脱帽である。

ジャケのメンバーの下に小さく「Brazil’s great young musicians」と書かれているとこも感動してしまう。

そのメンツで演った「Adriana」はじめ「Vagamente」などの可愛らしさは言葉に尽くしがたい。

このアルバムも大ヒットかどうかは知らないが、それなりに かなりのヒットで当時の若者に支持されたのである。

70年でも、彼に期待する声はあったのである。

|

|

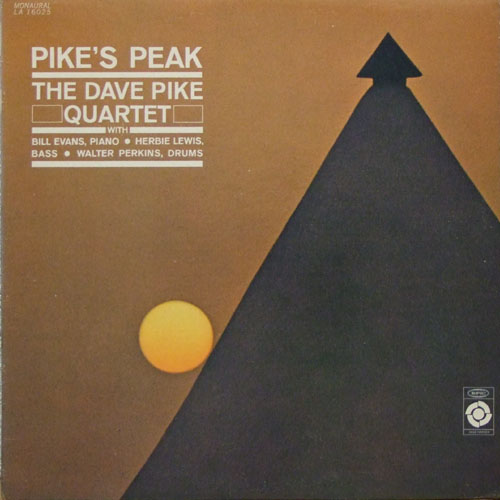

| DAVE PIKE “PIKE’S PEAK” | - 2017/10/18

- DAVE PIKE “PIKE’S PEAK” EPIC LA-16025 (USA)

さて、私の好きな一枚。

レコードとは振り返って見ると、昔から好きだったもの、昔は好きだったが今となってはマアマアのもの、昔はそうでもなかったが年齢とともに好きになったもの、人生色々、女も色々、レコードも色々である。

そう考えると、このアルバムは徐々に好きになったものである。

昔は、ふーん軽いなあという感じだったが、それが聴く程に感心し、好きになった。

それはビル・エバンスのせいではなく、デイブ・パイク本人の洗練された音楽性による。

しかし彼の存在は、かつて鬱陶しいヤツとして存在した。

それは68年からオランダに住み、それからドイツのMPSレーベルにDAVE PIKE SETというバンド名で次々と発表したジャズ・ロック作品群による。

そういう訳の分からんジャンルの音楽には日本のジャズ雑誌などは鼻もひっかけなかった。当然私たちも無視して良いジャンルに入れていた。

しかし、時代は変わる。

クラブ・ジャズ・ブームの到来で大人気な一枚になる。

一曲目のWHY NOTが人気曲になった。

しかも同時に、ジャズロックの音楽の評価が変わり、DAVE PIKE SETの Volker Kriegelの評価も含めて若者に高い支持を集めるに至った。

ついにというか、やっと人気となったのである。

一時はBILL EVANSが入っているからという理由で高騰した事もあるが、それはそれとして、真実はこの音楽の出来が非常に良い事による。

WAY NOTは、私など聴いていると何とニクイ構成なのかと歯ぎしりをしたくなるような感覚に襲われる、自分がミュージシャンでもないのに。

ノリも丁度良い塩梅である。

さて、これは書かないと。

ジャケの山の頂の絵を見れば、これはなるほどPIKE'S PEAK。

ロッキー山脈にある山である。

ここを駆け上がるレースがあって、Pikes Peak International Hillclimbという。

パイクス・ピークと言えば、日本のモータースポーツ・ファンの間では伝説的な人気を誇るレースで4,000メートルの頂上まで空気の希薄な中の危険なレースは見る者の胸を躍らせる。

まして日本人の「モンスター田嶋」の6連勝の記録も日本人には輝かしく、ありえない偉業なのである。

興奮するなあ。

日本の偉業はマツダがル・マンで優勝したことと、モンスターのパイクスピークくらいかな?

レースの模様はyoutubeでも沢山見られる。

なんだか、車の話になって来ると止まらなくなって、本末転倒イカン、イカン。

このへんで。

参考 田嶋の映像

(ちなみにタイムは年々早くなるのは、道路の舗装が進んでいるからである)

https://www.youtube.com/watch?v=hiVgH1Cf9zo

|

|

| 秋刀魚 | - 2017/10/18

- 今年は秋刀魚が駄目だ。

毎日のように百貨店に行き魚屋で見るのだけれど、太ったのがいない。

痩せ細ったものばかりだ。

脂の乗った見事な秋刀魚には、ついぞ出会うことがなかった。

こう寒くては、秋刀魚も終わりだ。

と、思いながら秋刀魚を食べた。

さかな焼く つられた猫は 蚊をつれて

|

|

| TEDDI KING “NOW IN VOGUE” | - 2017/10/17

- TEDDI KING “NOW IN VOGUE” STORYVILLE 903 (USA)

素敵な女性ヴォーカル・アルバム入荷。

テディ・キングはストリービルの代表的な歌手である。

しかし、彼女のヒット作はRCAに移ってからであることは仕方のないことである。

だが彼女の歌の最も魅力的な時期はストリービル時代であることは言を俟たない。

そこでの10インチ盤は2枚ある。

ROUND MIDNIGHT (STLP 302)

STORYVILLE TRESENTS MISS TEDDI KING(STLP 314)

そして12インチLPの当作品となるが、期間が1953−55年のわずかな間である。

どれも淡々とした中に、初々しさ、可愛らしさ、女らしさ、キュートな歌声である。

惚れ惚れとする気持ちで聴いてしまう。

ところで、このジャケットからは初々しい可憐な彼女は想像できない。まるで宗教画のようである。

それなのに、タイトルが「今の流行」としてあるから不思議である。

しかし、音楽を聴いているうちにジャケットのマリア様も徐々に馴染んで来るから不思議である。

まあ、それほど清純の雰囲気を持った歌手という事か。

それなら間違いない。

このレーベルは1950年代半ばに活動しLee Konitz、Serge Chaloff、Zoot Simsなど名盤をリリースしたのだが、ジョージ・ウェインのニューポート・ジャズ・フェスティバル等の取組みに抹殺され時間が無くなった事で、 録音は中止され、クラブは1959年に閉鎖された。

Storyville は同じ名前のレーベルがデンマークにもあるものの、デンマークの方はなんだかんだと最近も続いているようである。

それにしても、好内容の珍しいアルバムである。

|

|

| テレビで | - 2017/10/16

- 枝野氏がテレビで「右だ左だ、ではないんです。上か草の根かなんです」と言っていた。

良いことを言った。

これは非常に重要な意見で、右か左かで、彼ら左が失敗した事を認めた発言であった。

上か草の根かというのも、なかなかうまいことを言った。

しかし最近、政治の草の根運動もあまり聞かなくなった。

草の根こそ 実は左翼運動家が近所の小規模マーケットなどに入り込み、徐々に周囲を巻き込んだ結果、大成功を収め、ついに左翼政権誕生につながった一つの原動力でもあった。

しかし、草の根・市民と付く政治運動が一番やっかいな左翼運動であることが分かってきた。

上か草の根こそ、そもそも共産革命の最も端的なスローガンであり、ブルジョアが上で、労働者が草の根であったわけで、「上」憎しに乗せられた市民の姿だった。これぞまさしく、右か左かである事である。

カモフラージュはいけないね。

しかし、枝野氏をテレビで見ていると、原発事故の毎日の会見を思い出すなあ。あまり良い印象はない。

|

|

| JBLスピーカー メトロゴン | - 2017/10/15

- JBLを代表するスピーカー「メトロゴン」。

今回は 初期3wayの高級品

売ります。

ユニット

LE15A (ブルーフレーム)

375

075

どれも16オームで、良い時期。

価格相談

|

|

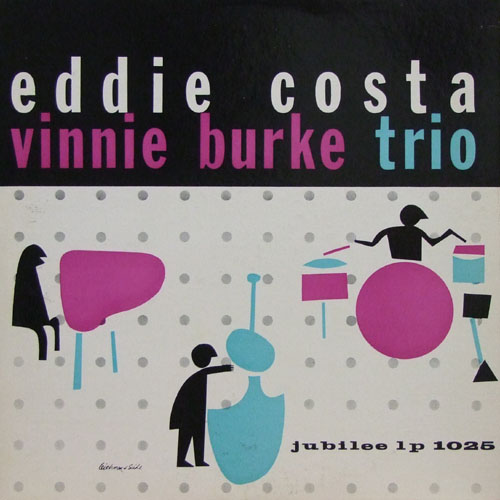

| EDDIE COSTA “THE EDDIE COSTA- VINNIE BURKE TRIO” | - 2017/10/14

- EDDIE COSTA “THE EDDIE COSTA - VINNIE BURKE TRIO” JUBILEE JLP-1025

いつもは素通りしてしまうこのアルバム、袋から出して、あっと目が留まった。

それはレッド・ヴァイナルすなわち赤盤に青いラベルに深ミゾありという完全なるコレクターズ・アイテムであったから。

ただの黒い柄の付いたラベルだったら聴きもせず、ちょいと安値を付けて終わりであった。

しかし、これならじっくり試聴をしよう。

いかんなあ俺も、しっかり聴かないと。

JUBILEE盤は、初期は青いラベルとかカラー・ヴァイナルとか色々あって厄介である。

中にはほとんど見たこともないような物ばかりである。

でも私も、根がコレクターなのか、カラー・ヴァイナルなどを見たりすると血湧き肉躍る精神状態となるから不思議である。

さて、このアルバムのコスタさん。

人気があったり、なかったり、そうかと思えば、「The house of blue lights」のようにとんでもない廃盤人気を誇る一枚もある。

不思議な方である。いや本人は変わらないが、ファンが変わっているのか。

これは、1956年のトリオ作で、わざわざベースの名手ヴィニー・バークとトリオ名をタイトルに付けたほどの一枚で、二人の相乗効果になると期待されたものであろうか。

ヴィブラフォンはわずか一曲に留め、あとはすべてピアノで押した。

演奏は一音一音と間を大切に、冷静沈着な音の運びに 白人らしい理性が見える 高い芸術性を見ることが出来る、なかなかの聴きどころの多い力作であった。

良い作品である。

|

|

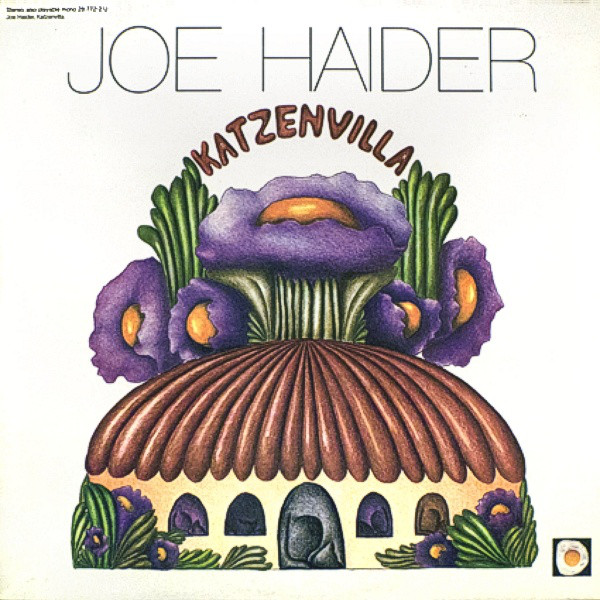

| JOE HAIDER "KATZENVILLA" | - 2017/10/13

- JOE HAIDER “KATZENVILLA” SPIEGELEI 28 772-2U (GERMANY)

このSPIEGELEIというレーベル名はジャケにもどこにも書かれていない。

当時、私は何で知ったかというと先輩諸氏に教わったのであるが背表紙にちょこっと見ることが出来る。

改めて見れば、ラベルが目玉焼きの写真で、そのラベルのレーベルはそういうのだ。

意味はそのまんま「目玉焼き」であると。

KATZENVILLAとは裏のライナーにCATS COTTAGEとなっているから「猫ハウス」という意味か?

それにしてはジャケットに猫はいない。

一度、Cafe des Pyrennees(Kick)1973の所で書いたので、ジョー・ハイダーとしては二度目の紹介になる。

彼の作品としては、ダントツの2枚になると思っていたので、もう一枚のこちらも書かないといけない。

かつて、当作品が知識人いやジャズ・レコード・コレクターの間では評価が高まった。

それに、これに参加しているPierre Favreというドラマーがなかなか良いじゃないかという話になった。

結構、やや新しめの音楽を掛けるジャズ喫茶などでも耳にしたアルバムであった。

また、比較的多くの人が入手できたのは、不思議に売れた後もちょこちょこ入荷してきて、80年近くなっても在庫が切れずに購入できた記憶がある。

ただし、そのころになったときに、EGOというレーベルが突然出現し、いくつもの新譜が店頭に並び、その中に同じタイトルながらジョー・ハイダーのトリオもあったので買って帰った。

聴いてみたら結構いいぞと喜んでいたら、知り合いに「お前はよくレコードを買うけど、ちゃんと聴いてな、あれは再発だ」と言われてよく見たら、同じ作品だった。

恥ずかしながら、それで、やっぱり良かったんだなあと感心した記憶がある。

この作品は71年の作品だが、カフェ・デ・ピレネーと比較すると、こちらの方がやや前衛寄りである。

よく考えてみると、それはメンバーたった一人の違いであって、どうしたってピエール・ファーブルに負うところが大きい。

ファーブルは、当時は34・5才で最も元気な時でもあり、70年頃からENJAレーベルでも活躍し、なんとその一番はMALであるがそこにも参加し、さらに佐藤雅彦、日野皓正の作品と大車輪であったのだ。

やや前衛寄りで、今までのドカドカいうドラマーではなく、洗練されたタテノリのドラマーであり、パーカッションである。彼のホームページを見れば「高度な感受性と多様性を持つミュージシャンである。...、間と空間の才人である」と書かれている。

正に、新しい静かに演奏するジャズの時代に合った演奏者であったのだ。

こうして今日朝から何度か、久しぶりに聴くと、このトリオはそれなりに時代の先取りであったのだ。

米国のジャズに対して、欧州も挑んでいた凄い時代であった。

70年代も面白かったなあ。

|

|

| 新入荷 | - 2017/10/12

- 仕入部長の買い付けのレコード、徐々に売り場に出していきます。

楽しみにしていて下さい。

|

|

| 最近、日記が進まない | - 2017/10/06

- 最近、日記が進まない。

それは、まずお客様や読者?の何人もの方から「猫の話なんて見たかねーよ、レコードやジャズの話を書いてくれよ」。

と言われ、そうか猫はダメかと。

じゃ、レコードの話をと思ったものの、レコード話は私のコレクションを書いているわけではなく、入荷したもので面白うそうな物、好きな物で、尚且つ、すぐに売れて行ってしまった物は書くわけには行かない。

とすると中々ピッタリのタイミングはない。

忙しい時は書けない。

またその時に、思い出す事、音楽を聴いて感じて、閃く為には音楽だけに少々時間もかかる。

昔の本を探さないといけない時もある。

というわけで、なかなかチャンスが巡ってこない。

猫がダメなら、他の事はあるかと思いきや、こういう事は色々な関連性があって猫を見ていたりすることでも、思いついたりヒントになったり、はたまた人と出会ったりすることもあるので、書くことも出てくるのだ。

だが、最近は猫も見に行かなくなったので、さっぱりイメージも広がらない。

私も歳だし、なんだか書くこともなくなったなあ。

ちょっとペースを落として、ゆっくりにする。

|

|

|