HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

| 鈴木良雄さんに | - 2017/09/05

- 青葉台の行きつけの寿司屋「福助」に行った。

ちょうど帰ろうとしたところに、上品なご夫婦が来られてカウンターの隣に座った。

ちょうど店の大将が池田さんの出身はどこでしたか?というから長野県だというと、隣のご主人が僕も長野県ですよと。

長野の何処という話からほぼ同じ場所ということが分かって、盛り上がって、ちょうど今日、まさにそこから帰って来たという。

話から、私の一族の材木屋も知り合いのようで、ちょっと盛り上がってしまった。

仕事はジャズのレコード屋だというと、私の名前は「鈴木良雄といいます」。

「え、まさか」という展開で、恐れおののいてしまった。

せっかくの夕食を邪魔してはいけないと早々に退散したが、凄い人に出会ったものだと、感動してしまった。

今回本を書いたとか「人生が変わる55のジャズ名盤入門 (竹書房新書)」という、さっそく注文した。

今度、ライブを聴きに行こうと思う。

びっくりしたなあ、もう。

|

|

| ウォルター・ベッカー死去 | - 2017/09/04

- ウォルター・ベッカーさん死去。

息子からメールが来て、ウオルターベッカーが死んじゃったよ、と。

ニュースによると67歳だと。

忘れられない思い出。

ちょうど10年前くらいか、たしかビルボード東京のこけら落としで、来日した時に、当店に来られた。

ベッカーさんと、マネージャーとその日本人の奥さんの三人。

私がスティーリーダンさんも一緒に来るの?と訊くと大笑いをして、私たちは二人でバンドをやっていて、そのバンド名がスティーリーダンというのだよ、と。

それで、私は「あなたの音楽はアメリカの音楽の歴史すべてだと思っている」というと、喜んでいた。

レコードをしばらく探した後、「レニー・トリスターノは無いか?」というので、アトランティック盤は売り場から出して、それから棚の下からそれ以外のブートやらちょっとだけ参加したものなど、10枚ほどどんと目の前に積んで見せたら、驚いて「ニューヨークにもそんな店はない」と大喜び。

その他にも沢山購入して30枚近くなった。

重いからアメリカに送ってくれということになったら、マネージャーさんが「いつものように、では私の事務所に送ってください」と申し出たら、ベッカーさんは「いや、私の自宅でよい」と。

マネージャーさんが「まさか、他人に自宅の住所を教えたのは初めてだ、あなたのことをよほど気に入ったんだね」と感心していた。

ベッカーさんは「今日ライブがあるから是非来ないか?」と誘われたのだが、私は「店を開けられないからウチの息子でよいか」と聞くと「OK」という話で息子が招待された。

店の前で、長く並んだ開演待ちの客を尻目にさっさと入れて優越感に浸ったということであった。

その後、翌年だったかマネージャーさんが夫婦で来て、あと時ほど楽しかったことはなかったと言われて私も嬉しくなった。

また来るよと帰って行ったが、その次に来たときは奥さんが一人きりで、なんでもマネージャーさんが急に亡くなってしまったのだそうだ。

その時奥さんが、「日本に帰るしかないか、と思って帰って来たのだが、最初に思いついたのがハルズだった」と、しんみりされてしまった。

私もどう慰めてよいか言葉がなかった、あれからずいぶん経つ。

それらの事が時々思い出されて一人でニヤッとする事があったのだが、とうとう、本人が亡くなってしまった。

時が流れるということは、だれかが消えて行くということである。

ねぇ。

|

|

| 夏季休暇のお知らせ | - 2017/08/31

- お客様各位

当店の夏季休暇について

9月1日〜10日の間、夏季休暇を頂きます。

よろしくお願いいたします。

店主

|

|

| 日本 | - 2017/08/28

- 私は長年生きて来て、最近つくづく思う事がある。

それは日本と言う国は、親はひどい馬鹿親だが、子供たちは立派だったと。

ちょっと飛躍した表現をしてしまった。国を家に例えたのだ。

家には色々な家がある。

親が立派で、子供も出来が良い家。

親が立派で、子供が不良ばかりの家。

親が馬鹿だが、子供が優秀な家。

親も親なら子も子という家。

日本国家の体制や官僚の横暴、政治家の馬鹿さ加減、地方も含めた議員たちのでたらめさ等々、国に対する長年の不満があって、つい国を家に例えて考えてしまったのだ。

フランスなど見ていると、あれは典型的に親が優秀で子供は馬鹿っぽい。

それを親が必死になってどうやったら子供たちが幸せになれるか働いている。

官僚がしっかり愛国心を意識し国民をリードしている感じがある。

所が日本はどうかと言うと、子供たちは大変有優秀で、仕事はする、金は稼ぐ、細かな作業も難なくこなす、小さな体にも関わらずスポーツでも金メダルを取ってみたりする、更に親に気をつかってお金を一生懸命に仕送りしている。

と言えば良いか。

地震や津波があっても、みんなで我慢をした。

原発事故が起きても知らぬ存ぜぬで何もせず、嘘を並べ遂にメルトダウンというチェルノブイリ以上の事故を起こしながら反省もない親。

更にお金を使いこんでしまい、更にもっとくれと言っている親。

中国や韓国に金をバラまき払えなくなった途端、脅されている弱っちい親。

アメリカのポチと言われても何ともない顔をしている親。

そういう不良の親が、胡坐をかいている家庭。

それでも子供たちは我慢をし、希望に人生を繋いでいる。

思えば私が子供の頃、こんなようなダメな親が沢山いた。

それが今、よく考えて見たら、日本国家がそんな様子である。

もう一回。どこかのオヤジが乗り込んできて、ウチのオヤジも、左翼に染まってしまったオヤジも、ガンガンやっつけて欲しいと思っているのは、私だけか?

|

|

| マンゴーのヨーグルト漬け | - 2017/08/27

- 三具さんが来られてお茶に行った。

そこで聞いた話。

別に大した話ではないが.....

ドライ・マンゴーをヨーグルトに入れ一晩おくと、とっても美味しいマンゴーに変身する、というもの。

やってみた。

一晩では硬さが取れなかったので、一日漬けた。

確かに、マンゴーがプルプルになって美味しい。

これは流石にイケタ!

まずマンゴーを一口大に切り、それをヨーグルトに入れれば、一晩でイケル。

中々のお薦めである。

|

|

| 渋谷の駅の階段 | - 2017/08/23

- 渋谷駅の半蔵門線に降りる階段で、四苦八苦している若い女の子。

ちょっと台湾の人らしいが、荷物が重すぎて降りられない。

周囲の男どもは知らんふり。

「持ちましょうかと」声をかけると

「重いですよ、いいんですか?」

年寄を心配してくれる。

「大丈夫ですよ」

と持ち上げると、いやいや確かに重い、35キロは軽く超えている。

そんな事で怯んでは日本男児の名がすたる。

日本語ですみませんという声を聞きながら、やっと階段の下まで降りた。

その後一日中、背中の片側が痛かった。

でも、台湾の人には親切にしたくなる。

それで、急に思い出した。

もう何十年も前の話。田中角栄の時、日中国交回復により日本から台湾を弾き出した。

それでだ、チャイナエアラインはそれでも台北―東京ー米国という路線を持っていたのだが、乗り入れさせないという事で、羽田空港の片隅の元々整備場だった建物にカウンターを付けて、夕方になると台北からハワイ行の飛行機が到着し、全員降ろされ荷物のチェックを受ける。

その時、日本人の荷物はおざなりにちゃっちゃと済ませるのだが、台湾の客の荷物は、事細かく見て、更に散らかし放題。

面倒になると、セキュリティーのガードマンが、全部床にぶちまけるような暴挙にもでる。

ブチまけられた荷物はバラバラを床に転がって行く。

その様の惨めさはなかった。

日本人のこういう仕事をする人は、本当に酷い事をするもんだと、ショックを受けたのである。

日本人だから良い人などと言えない事を悟ったのである。

|

|

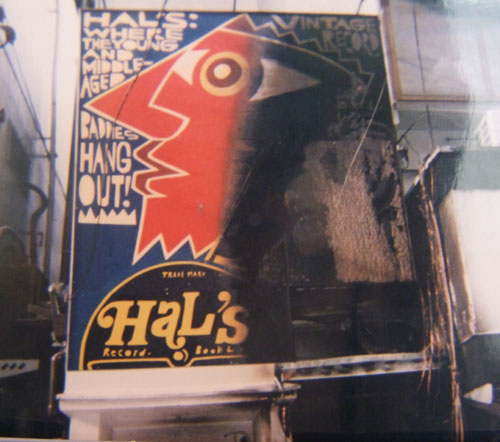

| 当店の看板 | - 2017/08/21

- 家が手狭になり、片付けをしていたら写真が出て来た。

これは、当店が最初に四谷で開店する一週間前の事。

看板を取付、あと一週間で開店という時に、下の階から火が出て、火災に遭ったもの。

まさか写真に撮ってあると思わなかった。

息子など、なんという事か万歳と手を上げて写っている。

この看板は某画家に頼んでベニヤ板2枚分の大きさであった。

左側が人の顔だが、右側はサキソフォンコロサスのジャケットのイメージが書かれていたのだが、右側半分は焼け落ちてしまった。

半分だけでも取って置けば良かったと思うのだが、きっと建物を壊した時に一緒に持っていってしまったのだろう。

よく見るとなかなか良い絵であった。

|

|

| 満員電車 | - 2017/08/20

- 電車通勤で思うのだが、よくもここまで満員で人を運んで、電鉄会社はなんとも思わないのか?

むかし、小田急線の事をあまりに混むので、よく家畜車といって小馬鹿にしていたものだが、その小田急線が複々線化で相当解消したのに、田園都市線はさらに上を行き、明らかに人間扱いではない。

先日も痴漢騒ぎでいきなり線路に逃げた男が死んでしまった事件があった。

電車痴漢の犯罪は日本だけ多いのは、混み過ぎに他ならない。

乗客個人に責任を押し付ける前に、電鉄会社の責任を追及するべきなのだ。

戦後の混乱以来、運べば良いと考え、人間の尊厳など欠片もない時代から全く変わっていない。

昔、あと何十年後には電車の満員は解消されるとテレビでも言われていたが、一向に収まる様子も無い。

田園都市線など益々混み合って体の弱い人はもう乗れないと話している。私の近所の若者たちも青葉台からは通う気が無いと、都心にマンションを買ってしまった人が多い。

東急もお金があるなら、昔の西武のようにビルばかり建てていないで、混雑緩和に力を注ぐべきである。

長時間、他人と他人が互いの身体を触れあっている状況のオカシサを分かっているのか。

車内のアナウンスで乗客への注意が流れる。

「スマホ・携帯はマナーモードで、会話は禁止」だと。

これを聴いているとなんだかオカシイなる。そんな下らない事をお説教している場合か?

マナーを説くなら、その前に、降りる人が済んでから乗ろうとか、弱者に席を譲れとか、そっちがマナーとして重要じゃないのか?

マナーや思いやりがあれば、シルバーシートなどいらないのだ、そもそも。

携帯電話の使い方をくどくど説教する前に、そっちが先だろう。車掌も解ってないと怒ってしまう。

それに、なんで携帯を使っちゃいけないのか?ヨーロッパなどではみな車内で バンバン大声で使っていて誰も文句など言わない、だって、他人事だから。

しかし、東京ではそこまで頑なに禁止するかと言えば、そもそも車内が混み過ぎなんだ。

人間らしさを失った満員電車を 当たり前にしてしまった東京のJR・私鉄に責任はある。

そういえばロンドンも環状線のような感じで走っていたのだが、朝乗ろうとすると一杯で入れない、それなのに、奥の方は、結構空いている。それを誰も「もっと奥に行け」とは言わずに、次の電車を待っている。

そんな様子を、面白いなあと思って見ていたものだが、それでも何となく運行はこなしていくのだから、不思議であった。

それを見て日本って凄い国だなあと逆に感心した記憶がある。

だが、最近のロンドンは知らないけど。

|

|

| 今朝も電車通勤 | - 2017/08/19

- 今朝も電車通勤。

渋谷の駅、階段の上で重たいカートを引いていたお婆さんがいたので下まで運んであげた。

「あなたは登って行くところなのに、わざわざ運んでくれて悪いわね」とお礼を言われた。

「いえ、全然」

感謝の言葉に嬉しいのはこちら。

一日一善だから。

電車通勤は、乗降客が降りていないのに空席を目掛けて突進する青年や、足の悪い年寄を押しのけて座る若い女など、腹の立つ事ばかりであるが、こういう事もあると電車通勤も悪くない。

ものは考えようだな?

だけど最近は電車の中でずっと立っていると膝が痛いんだな。

|

|

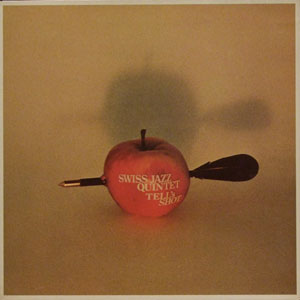

| SWISS JAZZ QUINTET “TELL’S SHOT” | - 2017/08/14

- SWISS JAZZ QUINTET “TELL’S SHOT” GOLD RECORDS LP11117 (SWISS)

非常に珍しい一枚で、かつジャケットが最近人気の This is a pen. という内容そのまんまという写真にいたく感心してしまった。

演奏は1980年と新しい。

リ−ダーのHEINER ALTHAUS は自身のカルテットも率いているようでもあり、スイス・ジャズ・クインテット名義でも数枚はアルバムを作っていて、一枚はチーズを鼠がかじっているジャケットの物は私もよく知っている作品である。

彼等の演奏はモード〜ハードバップのやや硬質のしっかりした演奏で、どの作品もサウンドの良いのも特徴である。

当作品もサウンドは非常に良く、曲によってはクラブ・ライクの物もあり、、あっという間に聴きとおしてしまった。

ジャケットの面白さも手伝って、すっかり気に入ってしまった。

さて、タイトルの「TELL‘S SHOT」とはウイリアム・テルの話の事か。

ウイリアム・テルは我が子の頭に乗せたリンゴを矢で射る事により、国民の英雄になり、それが遂にスイスの独立に結び付いたという、

伝説の人。

スイスの人たちは、勇敢で弓の名手であるウイリアム・テルを今でも大好きなのだ。

こうして、1980年にもジャズのアルバムのジャケットにもなるのだから。

でもどう見ても、

I have a pen

I have an apple

un!

Apple Pen!

という事で、笑ってしまう。

しかし、音楽は抜群という、実に痛快なアルバムであった。

うん、良かったなあ。

|

|

|