HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

| 管球王国 | - 2017/07/28

- お知らせ

本日発売の雑誌「管球王国」にビル・エバンスのワルツ・フォー・デビーのレコード聴き比べという特集。

オーディオ評論家の和田博巳氏と対談形式で話が掲載された。

モノラル・ステレオ各オリジナル盤、その後のセカンド、3回目あたりのプレス、更にオランダ盤のモノ・ステレオ盤、更にその後の日本盤など、沢山聴き比べをし、その印象が書かれていると思う。

このアルバムの音の事を色々な雑誌で、後発の高音質盤が一番だの、なんだと書かれているのだが、綺麗なものどうしで聞き比べるならば、モノ・ステレオ両方のオリジナル盤が、「当時」の「その場」の雰囲気、「音楽性」どれを取っても優秀であったし、またオランダ盤もモノ・ステレオ両方とも非常に優秀であったと言える。

後になるほど、巷で良いと言われるものでも 音を作り過ぎて行く印象が出るのは致し方ないものであろうか。

|

|

| 今日は日曜日だというのに | - 2017/07/23

- 今日は日曜日だというのに暇である。

暇ついでに思い出しながら、今までの買取業務の中で最も印象に残っている話をしよう。

随分前の事になる。

あるご年配から電話が掛かって来て、2000枚程あるけれど全部買い取って欲しいと言う依頼であった。

それならばとトヨタ・ハイエースをレンタルし仕入部長と店を閉めて出かけた。

家に到着して玄関に入った所からレコードが山積みにされている。

応接間にもレコードが積んであり、そこから、居間に通じる廊下にもレコードが溢れている。

手分けして箱詰めしてしばらくした所で、仕入部長が「親父、これ買い取れないよ」と言い出した。

それはビニールの袋もホコリにまみれて、そのほとんどが非常に汚れてカビは生えていて臭いもあり、盤はキズだらけ、ジャケはテープで補修してある。良くぞここまでになったものだとある意味感心しながら。

それでも、一応チェックしないといけないし、諦めの気持ちになり、私も売り物にもならないし、これは処分してもらうおうと心に決め、オジサンを説得にかかる所まできた。

それからしばらくした時、仕入部長が「親父、親父! ちょっとこれ」上ずった声。

振り返ると「PEPPER ADAMS “MOTOR CITY SCENE” BETHLEHEM」を手にしている。

それも、すべて汚い中にあって、これだけが不思議に綺麗でピカピカ。

はき溜めに鶴とはこの事。

二人で顔を見合わせて ため息が出た。

こんな事もあるものだと驚いたものの、元々全部を引き取ると言う約束。

たった一枚だけ買いたいというわけにも行かない。

一枚が欲しければ、全部を買わないといけないという事である。

複雑な気持ちで、例のVIPの一枚は箱に印を付け、その他大勢の全部を箱詰めし持ち帰ったのである。

もちろん約束通り、値段を付けて買い取った。

一枚づつ査定すれば、どうしたって値段は付き、2000枚もあればそれなりになる。

しかし、MOTOR CITY SCENE は欲しい。

という事で、MOTOR CITY SCENEは今までの私の人生でもたった一度だけ入手し、かつ、開店以来たった一度だけ売った事がある。

勿論、その時の買取は赤字であった。

何枚あろうとどうにもならない買取もあるし、どうにも売ることが出来ないものもある。

大いに勉強にもなった一件であった。

こんな買取は二度と無いに違いない。

レコード写真は参考である。写真だけを見ていると別にレア盤に見えないのが不思議である。

|

|

| Wilkinson | - 2017/07/22

- 西武新宿駅の前で通りがかりに頂いてしまった炭酸水。

こうして眺めると嬉しいものだ。

冷蔵庫で冷やして仕事の合間にいただこう。

先週の事、うなぎ屋「双葉」に行ったら、お姉さんが「来週の初め頃までは来ない方がよろしいですよ」と。

土用丑の日だから混んでしまって常連さんに迷惑を掛けるからと。

常連と言われる程行っている譯ではないが、私も常連さんに加えてもらっていたのかと、ちょっと嬉しくなる。

しかし、天然うなぎの良いヤツでも食べたいものだ。

何年も食ってない。

|

|

| 近所の店(BAR NICA) | - 2017/07/21

- バーNICA(BAR NICA)

近所と言っても、場所は末広亭の近く新宿三丁目と二丁目の間のあたり「柳通り入口」という交差点から少し三丁目に入ったすぐの所にあるビルの2階である。住所を書くと、新宿区新宿3-9-2 松本ビル2F

店の外に看板はない、ないが有ると言えばある。

歩いて行って店に近づいたと思った瞬間、この「BAR」とだけ書かれた看板を見てほっとするのだ。

営業は夜7時から朝まで、日曜休みである。

ここは音楽好きならお薦めの場所。

なにしろマスターが一人でやっているのだが、シングルモルトからカクテルと、味と腕前は中々のもの。

マスターは演劇なども詳しいようだが、仕事の合間を縫ってちょこっと掛ける音楽がなにより素晴らしい。

ちょっと客の話を聞いていて、パッと掛ける曲が何とも言えないセンスのよさ。

カクテル作りの間に一曲づつ繋いだりする事も大変な芸当である、それも一人でこなしてしているのである。

下手なジャズ喫茶顔負けで、ロックにも造詣が深いのでちょっと真似できない。

見事な知識とひらめきがある。

ガラード301のプレイヤーに、マランツ#7のプリ、パワーアンプはマランツ#8とマッキントッシュMC30x2台の日替わりで使用、スピーカーはなんとタンノイという上品な装置。

個人的にはジャズやロックが主なので、タンノイでなくJBLのC34、C36、C40などのスピーカーの方が大きさもさることながら、アンプとも合っているかなあと思わない訳では無いが、まあ人それぞれ。

店内カウンター席が5つ、補助椅子を入れても6つ、テーブル席が2つ、と狭い。

狭いが大きなカンターに座れば、通いたくなってしまう良い店である。

飲まない僕が言うのだから間違いない。

|

|

| アンプ McIntosh | - 2017/07/20

- 昨日はJBLの資料の事を書いたので、今日はマッキントッシュ(McIntosh)の事。

JBLと同様、戦後のLPレコードの出現と併せて急激にナンバーワンの地位を築き、米国のみならず世界中に名前を広めたアンプ・メーカーである。勿論マランツも同等のトップクラスのメーカーであった事は言うまでもないが、製品の数、商品規模から言えば、製品の良し悪しは別にしてマランツよりちょっと上を行った。

それでJBL同様に資料を探したのだが、これはほとんどステレオ・サウンドの別冊にトドメをさす。

別冊はいくつも出ているので、マニアならどれかは持っていようが、その中でも最も見ごたえのあるのは2011年の別冊「往年のマッキントッシュ」であろうか。

往年と言うからには、正にMC30だのMC60だのと写真が綺麗で、かつ説明の丁寧で有り難い。

こうして戦後から同社の動きを眺めると、47・8年にアンプを作り、49年から米国の特許で独自のトランスと回路の基本を確立し、後は怒涛の進撃である。

その辺りをちょっと書き出す事にした。

左側がパワーアンプ、 右側がプリアンプ

49年 50W-1(パワー) AE-2(プリ)

50年 C-104

51年 50W-2

20W-2

52年 C-104

53年 A-116 C-108

54年 A-121 C-4

55年 MC-30 C-8

MC-60 C-8P

57年 MC-75 C-8S(ST)

58年 MC-40

59年 C-20(ST)

60年 MC-240(ST)

61年 MC-275 C-11

MC-225

63年 C-22

64年 C-24(Tr)

67年 MC2105(Tr)

68年 C-26

ここまでで、モノラル・アンプからステレオ・アンプ。

また真空管からトランジスターに移行する様子が浮かんでくる。

驚くべきことに、これが東芝や松下ならいざ知らず、どちらと言えば中小企業のオーディオメーカーである。

今尚人気を集める製品で、かつここまでのスピードで製品を出し続けたのは本当に驚く。

これが高級家庭オーディオ・アンプメーカーとしてマニアに認められた力だったのである。

私も上記のアンプをすべて聞いた訳ではない、また今となっては修理などによる個体差も大きく判断するには迂闊な事を言えないなんとも歯がゆさがあるのだが、あえて言えば、この会社は金持ちの素人がオーディオマニアの世界に踏み入れるのに、全く完璧な商品群であった。

要は、低音の出し方、見栄え、等々素人が聴いて圧倒される重要な要素をみな持っていたと言う事である。

更にまさに47年にLPレコードが発表され、そしてやがてステレオ・レコードが生まれ、という時代の流れに一致したというのも大きな要因であった。

この時期だからこそ、面白さがあってJBL同様に興味を引いてしまうのである。

(年表は資料によってちょっとづつ、1・2年の誤差がある、発表と発売の差かもしれず判断に迷った所もあるが取りあえず書き出したので、間違っている箇所があるかもしれない)

|

|

| JBLの事 | - 2017/07/19

- オーディオ・ファンならJBLのスピーカーを一度は使ってみたい、持ってみたいと思うはずである。

しかし、世の中には余程のヘソ曲りもいるし、縁の無い人もいるし、好みも千差万別、したがって趣味故に多くのメーカーが存在する理由である。

しかしだ素直に考えて、かく言う私も何だかんだと言いつつ、又現在はJBLの製品は使っていない。だがJBLは大好きである。

縁が無かったというか 気に入ったユニットが入手できなかっただけである。

JBLすなわち、ジェームス・B・ランシング。

なにしろ米国の現代オーディオの歴史そのものである。

また時代が彼の時代であった。こういう人を放っておけない。

と思いながら情報を探すと、ネットの受売りネタばかりで、ほとんど本の資料

はない。

無いが一応それなりに挙げると、2冊ある。

ひとつは、「ステレオ・サウンド社の別冊JBL」

これはジェームス・バロー・ランシングからJBLの会社の歴史を述べている。

もうひとつは「ジェームスBランシング物語(実業の日本社)」

これは人物にスポットを当てている。

アマゾンの書評は驚くほどの悪態がつかれているのだが、それほど悪くは無い。むしろ購入者の勝手な思い入れが行き違いを呼んでいるだけである。

勝手な思い込みのマニアほど手に負えないといわれる所以である。

この2冊でかなり面白く知る事が出来る。

このほか、ステレオ・サウンドの別冊の歴代スピーカーユニットの特集を読めば相当の所まで行く。

オーディオ好きなら歴史は辿っておいても罰は当たらない。

いや、歴史を遡る事ほど楽しい事は無い。

私も「D‐130」の後ろのフラットのヤツは欲しんだ。

写真を見ているだけでワクワクするもの。

ポルシェの73カレラを欲しいのと同じだね。TOYOTA2000GTとかね。

だけど、こういうのは夢が叶わないものだね。

いや宝くじを当てて札束で奪い取ると言う暴挙にも出て見たいものだな。一度くらい。

|

|

| 野良猫のサキちゃん | - 2017/07/18

- 今朝も会えないだろうと、歩いて行くと、なんとサキちゃん珍しい事に美人の若い人から餌をもらっていた。

サキちゃんは野良ゆえに、見知った人が餌を上げに来ても、分かっていながら取りあえず逃げる。

人が離れて、様子を見て安全だと思ったら、餌を食べに来ると言う動きである。

所が驚いた事に、今朝は人の手から頂いている。

それも幸せそうな顔をして。

その餌を見て納得。それは「ちゅーる」というもの。

「ちゅーる」なるものを開発した人はノーベル賞ものだと思うほどの猫の喜びよう。用心深い野良ちゃんも飛びつくと言う、人気の流動食。

いや、ヒット製品だわ。

いや、負けた。

|

|

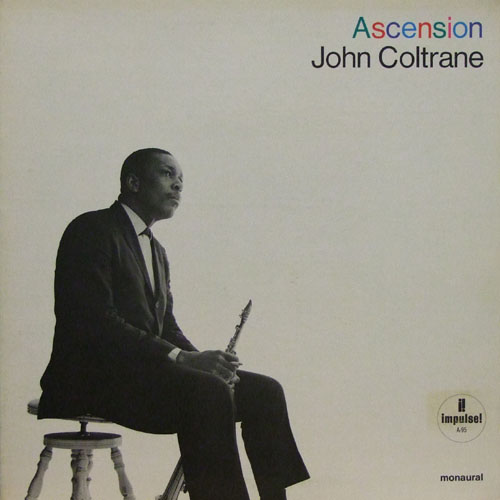

| JOHN COLTRANE ASCENSION、今日こそ | - 2017/07/17

- 今日はジャズ喫茶にでも行こうかなあと思っていたのだが「あ、そうだ」。今日等はどこの店でもジャズ喫茶ならばコルトレーンばかり掛かっているに違いない。

幾ら命日だからとあまりコルトレーンばかりでは、気が重い。

という事だが、まるで聴かないのもどうかと。

ではちょっと聴こうと店のレコードを取り出して、アセンションを聴く。

この人の命日には、メディテーションとかアセンションとか後期のフリーがかったのが良いなあ。

次にビレッジ・バンガード・アゲインのA面の終わりから聴いて感動。

そして、COSMIC MUSIC(COLTRANE RECORDS) CRS5000の裏ジャケの祈りの写真を見てね、感慨にふけった。

彼の人生最後の方は気合が乗っていて良いなあ、コルトレーンは。

精神だけで生きていたのかと思う。

ところでアセンション(Ascension)はオーケストラでの演奏である。

Dewey Johnson, Freddie Hubbard (tp); John Tchicai, Marion Brown (As); Archie Shepp, John Coltrane, Pharoah Sanders(ts); Art Davis, Jimmy Garrison(b); McCoy Tyner(p); Elvin Jones(d)という11人編成で、そのメンバーの凄い事、ジョンチカイとかマリオンブラウン等が出てくると、オジサン興奮するなあ。コルトレーンがフリ-ジャズに足を踏み入れた証拠である。

出来ればAlbert Ayler(アイラー)も入れて欲しかった。66年には一緒に演奏もしたようだし。インパルスレーベルに誘ったのもコルトレーンだったし。モトエ

この作品は同じレコード番号ながらエディションが二つある。

ボブシールの話によると、テイクⅠを取ってこれで行く事になったがもう一つ録音しようかという話になり、テイク2を録った。

1000枚だけプレスしたものの、後から聴き直したら2の方が好ましいという意見がだされ、2の方を発売する事になった。

ディスコグラフィーによると、テイク1がかならずしもエディション1とは限らないとある。箱も失われてしまいどっちがどっちと言えないとある。

さもありなん。

ただソロの順番が書かれていたので、それを記す。

EDITION Ⅰ

A面 JC DJ PS FH

B面 AS JT MS MT AD/JG EJ

EDITON Ⅱ

A面 JC DJ PS FH

B面 MB AS JT MT AD.JG(no drum solo)

興味のある方は聴かれたい。

幸せな気持ちになるであろう。

(JOHN COLTRANE "ASCENSION" IMPULSE A-95 mono )

モノラル盤のエディション・ワンは珍しい

|

|

| 北海道の | - 2017/07/16

- 北海道の仲良しが来て、一緒に食事をした。

遠くから来てくれると、何だか二倍、三倍嬉しい。

そういうものかな?

そういうものだな。

|

|

| レコードはなぜ音が良いか | - 2017/07/14

- ジャズ批評に2006年「CD、LPあなたはどっち」という特集を見ていたら、九州の方の方らしいがこんな事を書く人がいた。

「針とカンチレバーという振動系が共鳴して、楽器を奏でるように倍音も含めた音の再構築が為される。」

針とカンチレバーによるという意見なのだ。なるほど。

もうひとつ知合いに聞いた話。

「球は電気的な歪みが、倍音になって響きが 増すそうなので音楽を聴くのに向いている素子だと」

真空管によるものだという説。

もうひとつは、オーディオ仲間に聞いた話。

「すべての楽器は基音+倍音の再現で成り立っている。声楽でも同様ボデーを震わせ、基音+倍音で成り立つ。

上等な楽器は上等な音楽家のふるまい=コントロールで基音+倍音.の表現がより発揮される。

注意点は歪やノイズなどの倍音も同時に出る。

クリスタルボウル楽器はボウルの淵を軽くこすり倍音成分を表出させる(強くこすったり早く擦っても倍音は出ない)。

LPレコードはこれに類似していないか?

レコードには理論上カッテイングは上限10000Hz~18000Hzだが 良質な再生装置でプレイすると例えば1万Hzだと上は2万・4万・・下は 500Hz・250Hz・・・と再現しているはずである。

音楽の再生には、倍音と高周波の果たす役割が非常に重要だということ。」

ここまで行きついたのは素晴らしい事で凄い人だと思った。

色々意見はあるにせよ、とにかく「倍音」が大きな要素になっている事は間違いない。

当店に来られる外人のミュージシャンは「倍音」によりレコードが良いと口を揃えて言う。

そう言えば、日本のミュージシャンで当店に来られた人は一人もいないので、そういう話を聞いた事がない。

きっとレコードを聴かないのだろう。

|

|

|