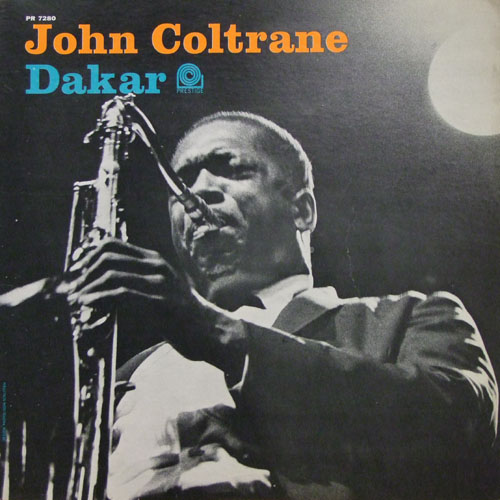

| JOHN COLTRANE “DAKAR” | - 2016/10/07

- JOHN COLTRANE “DAKAR” PRESTIGE 7280 (USA)

気合の入ったアルバムの入荷。

これは、57年に録音した素晴らしい作品である。

と言っても、発売になったのは1963年。

しかし、63年といえば、インパルスにおいてBALLADやJOHNNY HARTMANとのアルバムが出されている時期である。

そんな時に、のうのうと新譜だと、57年の録音の演奏を便乗して発売したPRESTIGEも大したタマである。

なにしろ、コルトレーンは58年にPRESTIGEと決別し、59年にATLANTICでGiant Steps、61年には更にステップアップを目指しIMPULSEでAfrica/Brassを発表している。

では、なんぼのもんじゃい、と言いたいのだが、演奏を聴くと、そういう上から目線の発言など撤回したくなる。

出来は至って上等。

いや、出来の良い人間の作品というものは、その時代、時代において先端であり、また或るいはその先を行っている事が良くわかる。

57年はPRESTIGEにおいて彼の活躍が決定し、作品をどしどし量産して行くことになり、一人前の芸術家として立つことになった時期でもある。

これはこれで、大変重要なころである。

この頃は、彼も人生のスピードもどんどん速くなっていくのであり、58年にはマイルスではないが次のステップに進むために、契約が残っていたためにせっせと仕事をこなして行く時でもある。

しかし、たった一年といえ、一年前の57年は彼なりの漸新性を全面に押し出しつつあった。

その時の作品はやっぱり出来はよい。

このアルバムのタイトルの「DAKAR」とはパリ・ダカなど車のレースでも有名な町でもあるが、歴史的に言えば奴隷の積出港でもあった。

奥地に住んでいた、他人を疑ったりすることを知らない善良な人々を、海岸近くに住んでいた黒人達が奴隷商人にそそのかされ、或いは一緒になり捕まえに行き、その奴隷たちを押し込んだ施設と積出で反映した港が「DAKAR」なのである。

コルトレーンがそのダカールを扱った曲こそ大いに意義はある。

その後の61年にAFRICA/BRASS(但Impulse! AS-9273にのみ聴かれる)のなかのSong Of The Underground Railroad という地下脱走鉄道を題材にした曲などと共に、黒人の苦難の歴史について、彼の怒りは「さりげなく」であっても表現された事は大きい。

この曲は同社得意のオールスターセッションではあるが、特にPepper Adams, Cecil Payne の二人のバリトンサックスと演った事が、荒々しさが滲み出て、怒りがゴリゴリ感の中に「さりげなく」表現された気がするのだ。

コルトレーン・プレステイジ後期物の中にあって、特異な作品でもある。

コルトレーン派には、聴いて欲しい。

|

|