HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

| 花に嵐の... | - 2016/03/27

- 知合いのお嬢さんが東京の大学に行くことになった、

それで、父親も最初は合格したことを喜んでいたのだが、少し日にちが経ち、落着いた時「この子を遠くへやるために、私は頑張ってきたのだろうか?」

と淋しがっているという。

地方から進学するという事は、そう言う事である。

ある日を境に、まさに「巣立ち」という事に他ならない。

親に取って、ちょっとだけ学校に行かせるだけだと思ったのに、これが別れの始まりだったかと愕然とする事なのだ。

子供の方も、卒業、就職、結婚などと進み、ふと思い起こせば、必至に生きた我が人生、故郷にいた年数より東京で暮らした年数の方が長い事に気が付き、己の親不孝ぶりを嘆くも既に遅し。

こうやって皆生きて行くんだなあ。

でも、前に進むしかないんだな、人生は。

「花に嵐の例えもあるさ、さよならだけが人生さ」

人間とはかくのごとし。

|

|

| 餅 | - 2016/03/26

- 田舎の姉が餅をついたからと、わざわざ送ってくれた。

箱に、餅、豆もち、草もちなど沢山入っている。

ところが、ウチの仕入れ部長は餅は嫌いだと食べる気もない。

どうも最近の若い衆は餅等食べないようだ。

しかたなく、一人で持ち帰り冷蔵庫に入れて、せっせと食べていた。

半分ほどになってホッとなっていたのだが、この間から下痢をするようになった。

それで、餅を見たらカビが生えていた。

そのせいで下痢をしていたのかと、カビだけ取って食べていたのだが、どうもかび臭い。

これはひょっとするぞと、カビを取った後、匂いを嗅ぐとなんとカビの匂いがプンプン。

オイラ、こんなものを食べていたんだ。

下痢程度で済んでよかった。

子供の頃は、餅のカビ等食べてもなんとも無かったのだが、弱くなったものだ。

青カビはペニシリンの元だから健康の元だなと言っていたのだ。

今は、そうは言わないなあ。

|

|

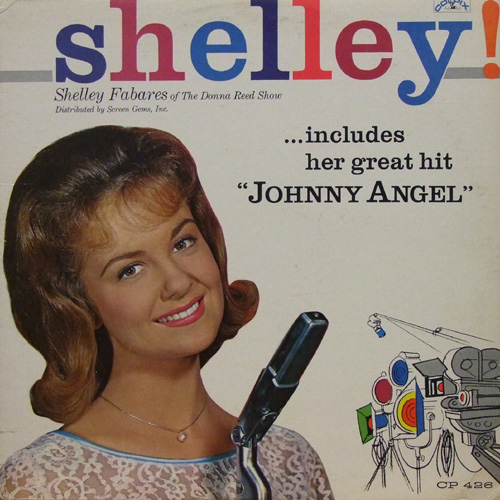

| SHELLEY FABARES “JOHNNY ANGEL” | - 2016/03/25

- SHELLEY FABARES “JOHNNY ANGEL” COLPIX CP426 (USA)

ジャズ・ファンの方はちょっとお休み頂こう。

その間に、POPSアルバムの紹介を。

ジャケットに可愛らしい、そして若いのにちょっと上品そうな女の子。

その横にIncludes her great hit “Johhny Angel”としっかりと書かれている。

そう「ジョニー・エンジェル」は私の高校時代の代表的な、好きな一曲であった。

何しろ彼女は、テレビの「センセット77」「サーフサイド6」「ルート66」等の粋な話とはちょっと異なったホームドラマ「うちのママは世界一」で彼女を見る事が出来たのである。

憧れちゃうよね。

Johnny Angel

Johnny Angel、

You're an angel to me......

と私も何度口ずさんだ事か。

僕って可愛い! いや、モトエ。

1961年、アメリカのティーンエージャーの時代が始まろうとしていた、まさにその時、この一曲は大ヒットしアルバムも発売された。

ティーンエージャーという甘酸っぱい想い出の数々、シックスティーという時代のアメリカの音楽界への憧れ、それと同時に豊かさを絵に描いたようなテレビの中のアメリカン・ドラマの数々。

アメリカへの憧れが、そのままに続いた結果、私はポップスからジャズのファンになり、ついにマニアになった。

そんな原点でもあった、あの頃のポップスは特別に面白い。

当時の話に戻ると、ジョニー・エンジェルは日本でもヒットし、伊東ゆかり、などによって日本語で歌われ、和製ポップス全盛となり、大いに楽しませてくれた。

今も聴くとたちまち、16歳のボクに戻ってしまう。

ロマンティックな胸がキュンとなっていて高校生に。

最近のあっちの方ばかりマセた、今時の高校生には分からないだろうなあ。

そんな、彼女の大ヒット作品。

ジョニーエンジェルはじめ、スタンダード曲の「It’s been long long time」。

Kiss me once

kiss me twice

kiss me once again…

という唄も悪くない。

アメリカの60年代の歌は本当にいい。

まず、歌手は必ず10代の若い人に決まっていて、いや、たまには20代もいるさ。

シャララーというコーラスで始まり、

適当にリズミックで、

甘酸っぱくて、

それでいながらどこか生真面目で、上品さをちょっと保っっている。

寂しいけど、実は豊か。いや、豊かなんだけどちょっと寂しい。

こういう曲、なんだか不思議なんだよなあ。

|

|

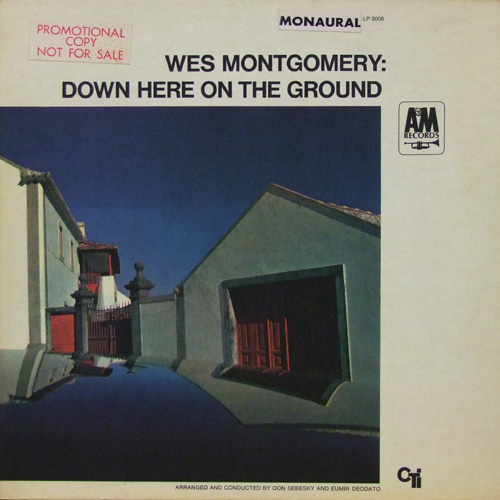

| WES MONTGOMERY “DOWN HERE ON THE GROUND” | - 2016/03/24

- WES MONTGOMERY “DOWN HERE ON THE GROUND” A&M/CTI LP3006 (USA)

これは珍盤の入荷である。

いや、通常の盤なら別に珍しいとは言わない。

しかし、今回のはモノラル盤であり、しかもプロモーション・コピーなのである。

ちょっとジャケットを見てみよう。

正面にPROMOTIONAL COPY ・NOT FOR SALEとシールがある。

そして面白い事に、STREREOと印刷されている場所に、隠す様にMONAURALとシールを貼ってある。

すなわち、このアルバムにはモノラル盤が発売されなかったかも知れないという事である。

時代からしてモノラル盤が発売されていてもオカしくはない。

それがモノラルの盤が作られ、プロモとして関係者に配られたのだ。

モノラルという事はラジオ・ステーション用であると察する事が出来る。

レコード盤を見ると、ラベルはプロモ用である事を証明する白い紙に印刷されている。

勿論、ラベルにもNOT FOR SALEと印刷され、スタンパーを見ればVan Gelderの刻印がある。

いや、嬉しいコレクターズ・アイテムである。

作品は一流で、CTIにおけるWESの3部作。

ストリングスも入った例のさわやかサウンドで、イージーリスニングと言っていたけれど、ジャズとポップスが融合した成功例である。

A―1から心地良さに包まれて聴いてしまう。

徐々にクロスオーバー・フュージョンのサウンドに向かい、徐々に変化して行く事になる70年代らしい実に特徴的な、良い作品である。

しかし、モノラル盤は心が躍るなあ。

|

|

| JOHN COLTRANE “WITH THE RED GARLAND TRIO” | - 2016/03/23

- JOHN COLTRANE “WITH THE RED GARLAND TRIO” PRESTIGE 7123 (USA)

別名、トレーニング・インと呼ばれる人気作品。

なぜなら、その後いかにもプレステイジ・レーベルらしい黄土色の横顔のジャケットで再発され、そのタイトルがトレーニング・インだったからで、しかも、日本に紹介された物が、その後発盤であったために余計にそのイメージが定着した。

勿論 冒頭の曲のタイトルがトレーニング・インである事も大きい。

従って、私などは横顔が最初だと思っていたのだ。

しかし、私がこのオリジナル盤を入手した時には、そのデザインの斬新さに驚いた。

黒地に赤い筆を殴りつけたような、炎を連想させる、荒々しいデザインを見た瞬間、これぞオリジナルと敬服したのである。

みごとな前衛芸術である。

ジャズという音楽芸術と絵画の芸術の融合を図った一枚でもあり、前衛芸術に関心を寄せていた当時の若者たちに、大変好評のアルバムであった。

1957年、初リーダー作を発表した直後の録音で、若いコルトレーンのジャズに掛ける意気込みも伝わる、素晴らしさ。

当時はマイルスのアルバムにも、またコルトレーンのアルバムにもバックをレッド・ガーランドと決まっている。

サイドはポール・チェンバース(b)、アート・テイラー(d)というオールアメリカ・リズム・セクションである。

私など、それぞれの人の名前を聴いただけでも響きがナイス・サウンド!

良い時代のジャズ、ハードバップである。

そういう意味でも、待望のアルバムの入荷である。

おまけに、今回のは ジャケットがピカピカで新品同様、擦れも無いという嬉しさ。

いや、いいわぁ、これは。

|

|

| 昔選手、今容疑者 | - 2016/03/22

- 清原選手の薬物関連話しは連日TVの恰好の餌食になった。

昨日までは清原選手、逮捕の日から清原容疑者とこれでもかと連呼の数を数えていると、私はTV世界の恐ろしさを感じてしまう。人の扱いの変わりよう、 手の平を返すと言う言葉の通り、TV社会のありようを、これほど見せていただいた事はない。

それで、それらしき記事が掲載された週刊誌を買い、ほとんどの週刊誌なのであるけれど、良く分からない情報を作っている週刊文春やら週刊新潮などを読んでみると、なんとなく、人が生きるという事はどういう事であろうかと思われる事がある。

きっと清原選手は「淋しがり屋」の人間だったのではなかろうか。

故に、選手として、また有名人として、成功に至らなかった最も大きな理由ではなかったか。

彼の話を訊いていると、私は桑田という選手といつも比較してしまう。

どの週刊誌にも必ず書かれている事件の原点、早稲田に進学と言っていた桑田を一位指名した巨人、清原を指名するとカモフラージュをして遂に指名されなかった清原。

桑田は野村監督をして野球もプロだが、人生でもプロと言われた通りの経済面でもまたやり手である。

それに比較し余りに純粋過ぎた。

未来の希望に膨らんでいた高校生が、卒業と同時に味わった社会への不信と、戦わず味わった挫折。

戦う事も許されず、しかも球団は違っても、己も又野球界に行かなければならないと言う理不尽さ、太刀打ち出来ない大きな球団という組織に対し、18才の彼の心は、すでに凡人の及ぶところではない苦しみを背負ったのである。

それを思うと、彼を責める事を 私は出来ない。

しかし、冷静に言えば、それでも彼が自を成長させるには、それなりの努力をする必要はあった。処世術といっても良い。

もし打ち勝っていれば、日本の歴史的な選手になっていた可能性はある。

彼が自らをスター選手と思うなら、スターに付き物の「孤独」に打ち勝つ意志が欠けていたと言う他はない。

彼に欠けていた物はたった一つであった。

そうでなくとも、人生という物は「孤独」に強くなければいけない。

かつての長嶋も王も、みな孤独に強かった人なのであろうと、私は思う。

もっと言えばサラリーマンであろうと何であろうと、孤独に強くなければ、人生の成功はない。

これは他人ごとでは無いのだ。

残念なことである。

だが彼は、今でも国民の多くにとっては清原選手である。

|

|

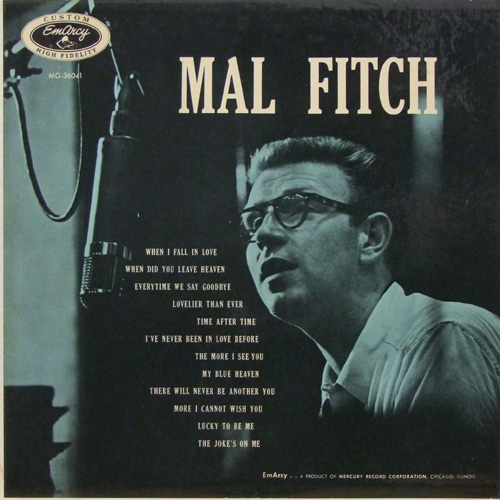

| MAL FITCH “MAL FITCH” | - 2016/03/21

- MAL FITCH “MAL FITCH” EMARCY MG-36041 (USA)

これは、私が50歳を過ぎてから聴くようになった一枚で、その後はしっかり愛聴盤である。いや、もう一枚「90th Floor」というマイナーレーベルから出ているアルバムと共に。

出来れば、人生を味わった人たちに聴いて頂けると、味わいもひとしおであろうと、勝手に想像する。

というのもいい若い者が、こんなアルバムが良いと言っていては、この子は一体どういう人生を送っているのかと心配になってしまうのであるが、まあ人それぞれで文句を言っても仕方がない。

そんな心配をしてしまうほど、ムード一杯で、聴けば仕事もやる気が失せるピアノ弾き語りである。

気怠さが身に染みて、仕事をサボってしまいそうになるからである。

そう言う意味では、ギターの弾き語りの「EDDIE HAZELL」とちょっと似ていなくもないが、EDDIE HAZELLの方は、マイナーレーベルがぴったり似合うサウンドのような気がする。

MAL FITCHの方は持っている音楽がメジャー・カンパニー向きな臭いがしないでもない。

但し、歌はなぜかアマチュア・ライクな感じを若干漂わせているのが、不思議である。

それが味とも言える。

なかなか通好みの良いアルバムで、男性ボーカルの良い物をお探しの方には大いに薦めたい。

ジャケットの写真からはなんだかコンピュータ技師という雰囲気が伝わって来そうな感じでもある。

だがこの人は大した音楽家の人生を歩いている事は裏のライナーにも書かれているのだが、それがピアノの弾き語りとは面白いが、きっと音楽が大好きな人だったという事か。

今回このアルバムの事を取り上げたのは2つある。

一つは、テナーサックスのSAM TAYLORが参加している事。

サム・テイラーといえば日本でも60年代に何枚もアルバムを連発し、一家に一枚という程の、ステレオ音響到来時代の代表プレイヤーだったのである。

その彼はすっかり日本の歌謡曲だけで稼ぐような人格に思われ、ジャズファンの顰蹙を買ってしまった人であるが、しかし、その実力たるやアメリカ本国で「SAM “THE MAN” TAYLOR」男の中の男。と呼ばれたほどの第一人者であったのだ。

その片鱗を聴く事が出来る。

冒頭の「When I Fall In Love」の良いムードの歌が一通り終わると満を持して、ブオーと入ってくるテナーサックスの見事さ、こだけでも聴いて良かったと、テナーのサウンドとはこうであったかと思える素晴らしさ。

ムードの歌にはムードテナーという完璧な演奏である。

ムード歌謡とも言えなくもないが、問答無用の気持ち良さにしばし酔って頂きたい。

全体に参加したわけではないが、そこかしこにナイス・タイミングで歌を盛り上げる。

もうひとつ、

ゆったりした良い低音が刻まれているレコードなので、ぜひ大口径のスピーカーで聴いて頂きたい、

この歌の素晴らしさ、男性ボーカルの声の迫力が伝わってくるに違いない。

私も38センチのウーファーで初めて、この歌の低音の魅力のビブラートを堪能した。

いや、良いもんだね。男性ボーカルも。

|

|

| コレクションの数 | - 2016/03/20

- 先日もマイルスの「Kind of blue」やアルバード・アイラーの「Bells」を沢山収集している人を紹介した。

今回はマイルスの「someday my prince will come(Columbia)」。

九州方面にお住まいの方で約35枚程持っていると言う。

アメリカ、ヨーロッパ、日本盤などである。

しかし、更に別途CDも多数持っているという。

これも5段認定か?

|

|

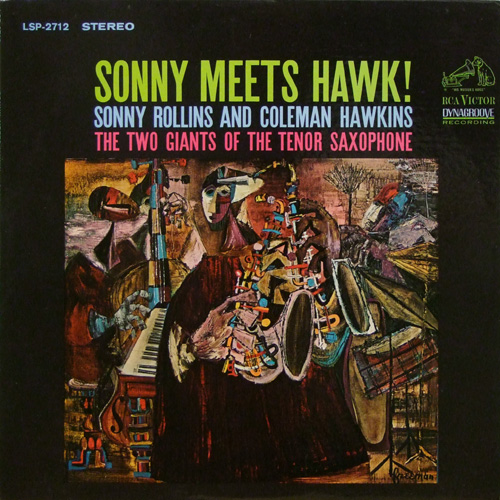

| SONNY ROLLINS-COLEMAN HAWKINS “SONNY MEETS HAWK” | - 2016/03/19

- SONNY ROLLINS-COLEMAN HAWKINS “SONNY MEETS HAWK” RCA-VICTOR LSP2712 (USA)

ソニー・ロリンズとコールマン・ホーキンスの珍しい競演盤である。

今回の入荷はステレオ盤だが、左からロリンンズ、右側からホーキンスが聞こえるので、分かりやすくて誠に有り難い、バトル物の時はステレオが良い。

勿論わかっていれば、モノラル盤も大いに結構である事は言うまでもない。

しかし私なども最初、聴いて時は違和感が無かった訳では無い、

何しろ最高の現役プレイヤーが、死にかかっているジジイと演奏したものを、一体どうしろというのかと。

ロリンズは復活した時には、従来のハードバップを捨て、やや前衛的な演奏・サウンドに足が入りかかっていた。

したがって当然私の若かった頃には、最も不人気な一枚でもあった。いや、もう一枚のドン・チェリーをと演奏した物と双璧である。

しかし、当時のビィクターのプロデューサーも相当悩んだのではなかろうか。

芸術家になってしまったロリンズ先生を、企業としては営業的にどうしたものかと。

最初のThe Bridge (ブリッジ)はそれなりの評価はあったにしても、小難しくていけない、彼が最初から前衛芸術家であれば問題はなかった。コルトレーンのように少しずつ変化していけばまだ良かったのだが、ロリンズは沈黙のあと62年に、あたかも修行僧のように彼の芸術を、一挙に変革を成し遂げてしまった。

その変化に観客はまだ着いていけてない。

そういう当時の我々のような観客がいっぱいいたのである。

まあ、「Don't Stop The Carnival」のカリプソでは、やや安心したものの、その曲が聴けたのは日本やドイツだけの発売であり、米国本土においては依然芸術路線である。

それで、この作品。

しょうがねえなあ、とこのアルバムを聴いていて、おっと思わせる一曲が出現する。

それは2曲目の「All the Things You Are」

ホーキンスが62年に吹き込んだVerveレーベルの名盤「Hawk,Alive」のパワー溢れる出だしの一曲である。

それをここでも演じて見せたのは、意味があったのだと思う。

ホーキンスも残り少ない人生、快調に演奏出来て、観客がまだ元気だなあと納得するのはこの曲の持つノリではなかったか。

最初はホーキンスが快調にかつ長いソロを吹いて元気な様子をみせ、続いてポール・ブレイのピアノになり、やがてインスピレーションを得たロリンズが入って来て、二人で行きつ戻りつ、あるいは会話の如く被せつつ、ハモリつつ演奏は進む。

新旧の偉大なるプレイヤーの偉大な演奏となる。

大いに感動する。

ホーキンスも、もう後のオフィシャルの演奏は殆どない。

この一曲で、私など完全にダウンである。

良くぞ演ってくれたと。

子供時代のソニー君にとって、ホーキンスはアイドルであったらしい。

住んでいる所も近かったし、ジャズ演奏においに大いに参考にしてきた。

ジャケットの裏のライナーによると、63年のニューポートで一緒になった。それでロリンズから声を掛けて、共演が叶ったものだと言う。

いいねえ、こういうの。

そう言えばチャーリー・パーカーもレスター・ヤングと共演する事を望み、叶った事をとても喜んでいたという。

ひょっとするとデヴィット・ボウイがビング・クロスビーと共演したのも、そんな気持ちだったのかも知れない。

音楽家というのは良いもんだね、言葉無くして、詩を書き、手紙を書けるんだから。

こうして私達にも、人生を教えてくれる。

今の世に無い、先輩に対する尊敬の念もだ。

|

|

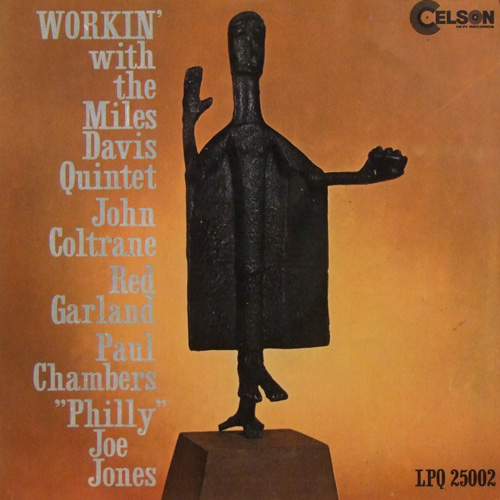

| MILES DAVIS “WORKIN’ | - 2016/03/18

- MILES DAVIS “WORKIN’ “ CELSON LPQ25002 (ITALY)

今回の入荷は、テレビの番組ビフォーアフター風にいうと「なんという事でしょう」。

珍しい一枚である。

原盤はPRESTIGEのWORKINである。

スタンパーは原盤のRVGである。

しかし、ジャケットはイタリア独自に作った。

写真は鉄の彫刻の写真である。

ジャコメッティ風でもあるが、私には良くわからない。

しかし、珍盤である。

悪くない。

|

|

|