HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

| テレビ | - 2016/03/06

- 風邪をひいて、店を休んだ。

寝るのも飽きて、昼過ぎからテレビを見た。

私はテレビのCMが好きではないので、CMが始まったとたんチャンネルを変える癖がある。

だがドラマを見ていて思わず引き込まれ、CMをそのままにしていた。

しかし、せっかく面白いドラマもCMがはいったとたんに現実というか冷静な気持ちに戻らさせられる。

なんとも味気ないドラマ鑑賞であった。

もったいないことである。

なぜならテレビというものは、かつて映画館から人を奪い、またラジオからも人を奪った、最高のエンターテイメントになったはずではなかったか。

従って、テレビには映画の代わりになって観客をたのしませる義務があると思うのだ。

子供の頃、母と一緒によく映画に行った。

洋画だったり、時代劇だったりしても、夢中でスクリーンに見入ったあの時間、興奮、喜びを奪い、また日本中にあった小さな映画館を葬った責任として、なすべき仕事があったはずである。

また、画面にでるのは視聴率優先で人気のジャニー関連の人ばかり。

せめてドラマの時は、10分おきのCMは遠慮したらいかがであろうか?

民放に期待するも酷というなら、せめてNHKくらいは良いドラマにでもして欲しいものであるが、これが最近は民放以下の思想しか無いようで、最も視聴率を気にする放送局がNHKであり、その時代劇の出演者も話にならない。

時代劇をダメにしたのはまちがいなく、NHKである。

まあ、いいんだけどね。

今の世の中の人は、どうせ筋書きしか見ていないんだよね、みんな。

こうして考えると、日本は音楽も映像・映画も、良いものがどんどん失われていくなあ。

|

|

| はったい粉 | - 2016/03/05

- 近くの自然食を売っているような雑貨店に入ったら、置いてあったので懐かしくて思わず買ってしまった。

私の田舎では「麦こがし」と言った。

そのなの通り麦の粉である。

粉と適当な分量の砂糖を、どんぶりに入れ、暑いお湯を注ぎ、急いでかき回すとできあがる。

それが子供頃の記憶ではなんとなく美味しいものだったのだが、今日食べて見ると別に美味しい訳でもない。

昔懐かしい味である。

そういえば、お湯を入れかき回すといえば、そば粉と同様だが、そば粉の方が温度も高くなくてはならないし、かき回し方も生にならないようにしないといけないので、真剣さが違う。

祖母にしっかり混ぜて!と言われながら、手を廻した記憶がある。

はったい粉の方は、勝手にやりなさいという様子であった。

どちらかと言うと、はったい粉の方が子供のおやつという感じであった。

しかし、何十年ぶりに食べた。

まだ、沢山残っているから食べないともったいない。

|

|

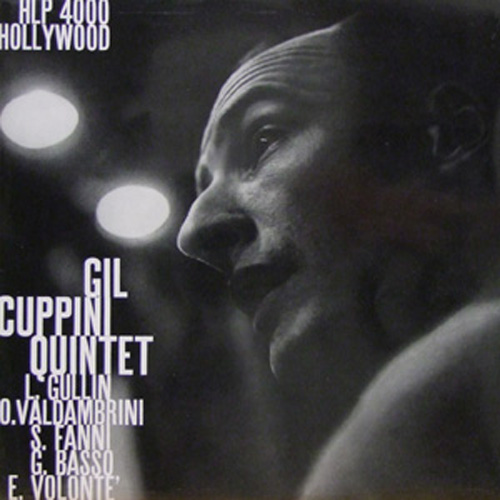

| GIL CUPPINI “GIL CUPPINI QUINTET” | - 2016/03/04

- GIL CUPPINI “GIL CUPPINI QUINTET” HOLLYWOOD HLP4000 (Italy)

今、店の壁に飾ったこのアルバム。

このアルバムは、18年前に店を開くまでは、私が知らなかった作品であった。

それがヨーロッパに行くようになり、知る事になる。

それは有る時ミラノで知り合った、マフィアだという噂のある人から、人陰の無い車の陰に連れて良かれ、どうだと見せられたのが最初の出会いである。

従ってこのアルバムも、いや演奏者もマフィアの関係者かと思ってしまった。

という事は、イタリアのレア盤である相当の数の人がマフィアになってしまう。それはない。

このレーベルは「HOLLYWOOD」という彼の自費レーベルであろうか、その後レーベルを売ったのか、名前を変えたのか知らないが今度は「BROADWAY」という名前に変わり、レコード番号は「BW4000」となる。

イタリアも第二次大戦の敗戦をアメリカの支配下に置かれたので、いやにアメリカの名前が氾濫した事は現地に行けば良く分かる。この例もそんな感じがして、アメリカかぶれの私には好ましい。

ただ、最初の頃は、オリジナルがどっちかどっちか忘れてしまい、その度に、狡いイタリア人のディーラーにオリジナラーレなどと引っ掛けられそうになって困った。

ところで、このアルバム、中々の好演奏である。

ジャケットの裏を見ていると一曲目が「THE DRUMS」となっているのだが、レーベルを見ると、2曲目から始まっていると、ヘンだと思いながら聴いてみると、なるほど一曲目は本人のドラムソロである。

それも、ドラム賛歌の詩の朗読もありのドラム・ソロ。この人はドラムが大好きなんだね。

2曲目から、通常の演奏である。

それが中々のイタリアン・ハード・バップ。

メンバーを見るとGIANNI BASSO、 OSCAR VALDAMBRINI、 SERGIO FANNI、 ERALDO VOLONTE、RENATO SELLANI、GIORGIO AZZOLINI、GIORGIO BURATTI 、そして本人というオール・イタリアン・ジャズメンというスター総出演、そこにスエーデンの英雄LARS GULLINも参加していると言う念の入れよう。悪いはずがない。

近年、このアルバムを再発したパオロ・スコッティの話によると、50年代の終わりに何回かに分けて録音して貯めていたものを、60年になってまとめ上げ発売したものだという。

これがジル・クッピーニ本人の初リーダー作となったのである。

演奏はスタンード曲に、彼等のオリジナル曲を混ぜていて、どちらの曲も、人の心をつかむ良い感じで「TOPSY」などはリー・コニッツとウオーン・マーシュのATLANTIC盤に匹敵する好演奏。

更にB面にはジャズボッサもあって、これがクラブ・ジャズ・シーンでも騒がれたのであるが、彼のもう一枚の「MEAZZIレーベル」の方がクラブとしては更に人気があり、こちらがジャズファン用、MEAZZIがDJ等と言われた事もあるが、いずれ劣らぬ作品である。

ヨーロッパの当時のハードバップは、アメリカン・ジャズとはちょっと違って、リズムが粘らない事が今になって見ると新鮮で良い。

まあ、あれもいい、これもいい、という所か。

所詮ジャズ・マニアである。

|

|

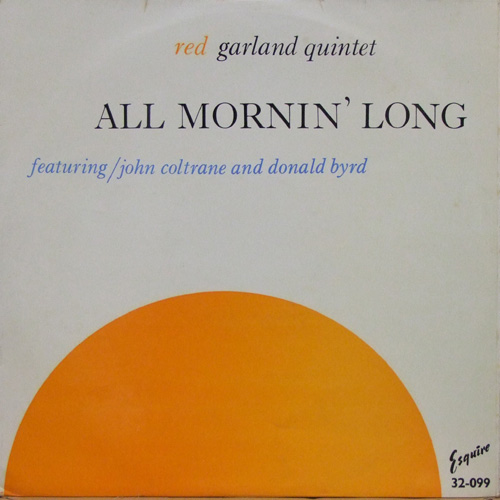

| RED GARLAND “ALL MONIN’ LONG” | - 2016/03/03

- RED GARLAND “ALL MONIN’ LONG” ESQUIRE 32-099 (England)

さても珍しいアルバムの入荷。

白々として明けて行くけだるい朝、下から太陽が昇って来て、およそ半分に差しかかろうというところである。

朝の長い時間を現わしたものであろうか?

理由は分からぬが、太陽はちょうど中央にいなくて、右側をやや多めに開けてある,ESQUIREの文字のスペースを確保した物であろうか? どこか面白い。

構図は大変シンプルで良い。

原盤はPRESTIGEレーベルの人気盤(7130番)である。

オリジナルは朝の運河の朝霧の中、徐々に明けて行く写真でなかなかの傑作写真である。

となると、こちらも欲しくなるなあ。

今回のそれは英国で作られたもので、スタンパーは米国ヴァン・ゲルダーのを使用し、盤にはRVGと刻印がある。。

盤はなぜか、やけに重く廃盤としては非常に好ましい。

演奏は表記の通り、コルトレーンとドナルド・バードの二管をフィーチャーしたもので、まさにPRESTIGEらしいナイス・セッション。タイトル曲はファンキーななかなか良い曲である。

聴いているとハードバップの良いところ、楽しいところがいっぱい入っている。

コルトレーンの良い時のソロも沢山でてくる。

あっちも良いけど、これもいいなあ。

|

|

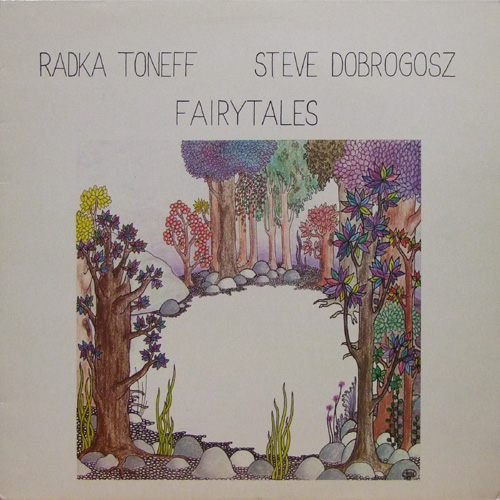

| RADKA TONEFF “FAIRYTALES” | - 2016/03/02

- RADKA TONEFF “FAIRYTALES” ODIN LP03 (NORWAY)

ラドカ・トネフのアルバムの事は、一度「ウインター・ポエム」という作品を取り上げた気がするが、ずいぶん前の事なので、もう一度、考えながら話を進めたい。

彼女は人生でLPは3枚しかない、それはこの作品のある30歳という若さでこの世から去ったためである。

しかし、本人がいなくなったにも関わらずこのアルバムは発売後、5万枚も売ったと言う。ノルウエーの人口が500万人しかいない国で、5万枚売ったという事は如何に大ヒットかということである。

近年、ノルウェーや隣国スエーデンなどで、彼女の音楽性に急速に注目が集まり評価が上がっていて、それにつれてレコード人気も高く、探すのが困難になって来た。

それにしても、今となっては探せどなかなか見つからないのだ。

この「FAIRYTALES」は82年、STEVE DOBROGOSZ(スティーブ・ドブロゴス)のピアノだけで作ったものだ。

冒頭の「The Moon Is A Harsh Mistress」は多くの歌手が歌っているが、彼女のは透明感と心の中を覘かれているような気になってしまう不思議な唄である。

その後のクルトワイルの曲「LOST IN THE STAR」も透明感のある声だが、しかしぐさっと来る格別な雰囲気を持っている。

切羽詰った声の感じも悪くない、個人的にも大好きな一枚である。

なんでも彼女は有るミュ−ジシャンに恋をしたのだが、振られたのがきっかけで自殺に至ったと言う、今時、信じがたい純情な心の持ち主だった。

唄からも一途さが伝わってくる。

不幸は彼女から離れることがなく、また彼女も不幸から離れる事を望まなかった。

聴くと精神的に安心させられる音楽である。

それでは、まるで心の療養のための音楽のようだな。

ジャンルを問わずファンがいるというのも頷ける。

|

|

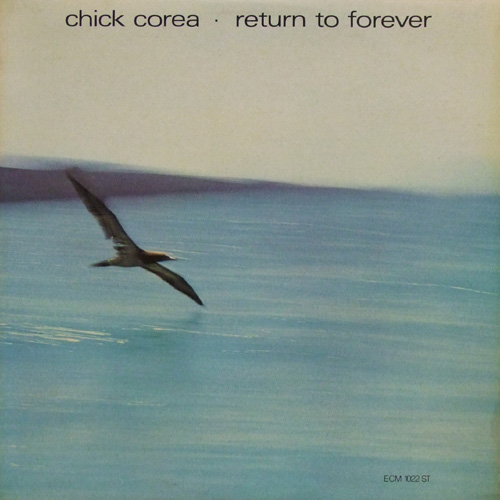

| CHICK COREA “RUTURN TO FOEVER” ECM 1022 | - 2016/03/01

- CHICK COREA “RUTURN TO FOEVER” ECM 1022 (GERMANY)

仕入の箱を見ていたら、このアルバムが出てきた。

またあったかと思いながらひっくり返していると、おお、これはオリジナル。

それも、ジャケットがしっかりしていて珍しい事だ。

このアルバムを見る度に、私のコレクター時代を思い出す。

私は、廃盤も購入していたが、新譜もまたせっせと購入していた。

その中にあってECMレーベルは特に注意をして集めたものだ。

と言っても、私が買いだした時に、これらのアルバムはまだ日本盤で満足していたので、オリジナルの輸入盤を持っていなかった、それが徐々にオリジナル盤に興味が移行してから50枚ほどもリリースされてからの購入であったので、後から思えば、既に、ほとんどが2度目のプレスであった。

なぜなら、ショップで眺めていると、新入荷の中にはジャケットが、どうも自分の持っている物と若干違う。

それで買って帰り、比較し、盤の重さを計ったり、ジャケの造りを調べたり一人反省会を開いているうちに、これはイカン!という事になり、初期に作られた物と思われるものに買い替えていった。

その結果、ECMはどこまでがこの造りというのを自分なりに決めた。

当時はECMに関して誰も興味を示していなかった頃である。

そして、まさに1972年のこのアルバムこそ、ECMオリジナルの特徴を示した作品だったのである。

大ヒット作ゆえ、膨大にプレスされていたので、多くは後発の盤である。

さて、その中で新入荷の中から原盤を探す楽しみは言いようがない楽しみで、有る時は店の親父に頼んで、入荷分30枚くらい全部見せて貰って事もある。

そうしてようやく、このオリジナル盤に行きついたのである。

あまり詳しく書く事は控えるが、まず、背文字がない事。

LCと書かれたマークが無い事。

盤もやや重い事。

これでオリジナル盤として十分である。

ところが、問題があってECMレーベルの最大の欠点である、コーティングが剥がれてしまう事。きっと糊が弱かったのであろう。

これがほとんどの初期のジャケットに起きてしまいどうしようもない、これさえ無ければ、まず完璧である。

こういう状態の良いアルバムと言うのが、今となってはほとんど無い。

ところで、店の中を漁っていたら、日本盤も出てきた。

トリオレコードではなく初期のポリドールから発売された物で、音質はどちらかというとアメリカ的な音質である。油井正一の解説も新鮮で、読み応えがある。

当時、私は思った。

ジャズが一体、こんなに新鮮ですがすがしくて良いのかと。

若いお姉ちゃんに「大好き!」などと言われるジャズがあっていいのかと。怒ったさ。

しかし、私も好きな一枚だった。

|

|

| 目が... | - 2016/02/29

- 最近、目が見えにくい。

クルマを運転してもなぜか非常に眩しい。夕日や朝日に向かった時など、我慢ならない事がある。

眼医者さんで検査した所、右目が白内障で手術の必要があると言われた。

なるほど、右目はなぜか、近い所が見えるようになったのは、白内障で近視になったためだという。

とにかくパソコンの画面の文字が見えない。

ウチの仕入部長にそう言ったのだが、翌日「親父はちっとも入力が進んでいない」と文句を言われた。

クソ!

|

|

| BARBARA LEA “WITH THE JOHNNY WINDHURST” | - 2016/02/26

- BARBARA LEA “WITH THE JOHNNY WINDHURST” PRESTIGE 7065 (USA)

こんな素敵なボーカル入荷。

ここの所、良いのがいっぱい入荷して嬉しい。

さて、このアルバムはジャケットの写真が良い。

もっともこのレーベルには歌物が少ないので、目立つ存在でもある。

彼女はもう一枚PRESTIGEにあるが、ジャケはそちらの方も負けず劣らずである。

ちょっと彼女の美人の写真に興味が出て来たので、ざっと見てみよう。

彼女は、初期は3枚しかないので話は簡単に済みそうである。

メジャー・デビューは1955年、レーベルはRiversideである。

以前に書いたかもしれない。レコードディングも終わり、アルバムが発売になったある日曜日の朝、ニューヨークタイムズの表紙ページに「1955年本年度のベスト・ポピュラー・ボーカルLP」として取り上げられて、運が向いて来た。

という作品から始まった。

それから56年、57年と3枚作る事になった。

それぞれのジャケット写真を見てみると、最初のリバーサイドのものは、上品そうな雰囲気を持っている事が伝わるが、やや地味で古風な顔立ちである。

そして次が、56年のこのアルバムで、彼女の顔は前回よりもはっきり見る人に認識させる。流石のプロが取ったポートレイトである。マイクを前に立ち、美人の歌手が一瞬目を閉じて、口を開け一生懸命に歌っている。肩が出るドレスを着て、指先には濃いめのマニュキュア。育ちの良さも出ている。

そして、3枚目が57年のLea In Love( Prestige-7100)で、こちらは濃淡の淡いポートレイトで、間違いなく美人である。しかも、はじめてセクシーさを出している。

徐々に洗練さが増してゆき、最後が最も芸能人として洗練された写真になっている。

3枚を見ると、この後が楽しみなのだが、どうもこのままで継続は無かったようである。

一年毎に作品を一つづつ世に出し、徐々に洗練度の増したジャケットは、見ると非常に嬉しくなってしまう。

これら3枚のアルバムは、どれも人気が高く、綺麗なものなど殆ど出て来る事がない。

まして一枚目の10インチなど皆無に近い状況である。

内容はどれも、素晴らしく、何度も聴いてしまう歌声である。

|

|

| THE ART TATUM ,ROY ELDRIDGE,ALVIN STOLLER-JOHN SIMMONS QUARTET | - 2016/02/24

- ART TATUM “THE ART TATUM ROY ELDRIDGE ALVIN STOLLER JOHN SIMMONS QUARTET”

CLEF MGC-679 (USA)

こんなアルバムが入荷。

この作品の良いところは、なによりもジャケットの絵がなんとも言えない味わいがある。

後ろ姿が3人並んでいて、左側がROY ELDRIDGE、真ん中にART TATUM、右側にALVIN STOLLERだと思われる人がいる。

4人の演奏だけど、まあいいか。

左から背が低い順に並んでいる。

ROY ELDRIDGEが最も低いのだが、この絵の通りだとすると相当低いと言う事になる。

画家と言う人達は、ちゃんとした教育を受けているとするならば、身体的あるいは生物的な特徴を相当正確に、デフォルメはするにしても表すものだ。

一体どのくらいの身長だっただろうか?

これを解決しないとオジサン、ここから先に進まない。

それで、ネットで調べると、ネットでないと面倒だからね、ネットが一番だわ。

出てきた出てきた、ロイ・エルドリッジの身長は「5フィート3インチ」だという。

日本に換算すると 161.5 cmだと。

なるほど、この絵は、根本において外していない事がわかった。

いいねえ、デビット・ストーン・マーティンの絵のデザインは。

余計に気に入ってしまった。

レコードを聴いていると、あのもう一枚の傑作「ART TATUM-BEN WEBSTER QUARTET(VERVE)」を思い出してしまった。

風情があっていい。

あれに匹敵する良い作品だなあ。

いい気分で聴いて行って、B面の2曲目で、このレコードがもっと好きになってしまった。

その曲とは「You Took Advantage Of Me」。この演奏をきいていると、なぜか、LEE WILEY が歌っている曲が浮かんできてしまった。

この曲は多くの歌手や演奏家が演っているのだが、この演奏が一番、彼女の風情に匹敵する

聴かせてくれて、ありがとう。

ジャケ良し、演奏良し、昔は良かったなあ。

|

|

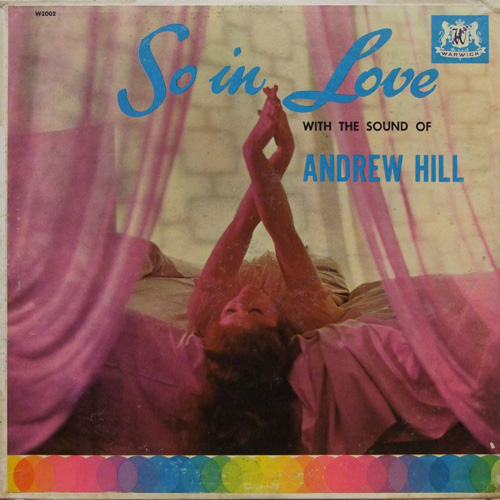

| ANDREW HILL “SO IN LOVE” | - 2016/02/23

- ANDREW HILL “SO IN LOVE” WARWICK W2002 (USA)

珍しいアルバムの入荷。

今回の盤は大変綺麗である、ところが前のオーナーが大事にし過ぎ、ジャケットにテープで補強をしたらしく、よく見ると、裏ジャケにテープ跡の色が残ってしまったのが残念である。

まあ、そういう事もあるという事で。

このアルバムは私には想い出深い一枚。

それは、私のコレクター人生最初にアメリカのオークションで購入した一枚であるから。

雑誌で読んで、アンドリュー・ヒルの初リーダー作だとあったので、是非聴いてみたくて、ビットしたのだった。

荷物が届き、初めて聴いてみると、「SO IN LOVE」と言うのはこんなに知的で面倒な曲なのかと思った。

このアルバムで曲のメロディを覚えたので、他の歌手が歌っているもの、例えばJOANIE SOMMERSの「POSITIVELY THE MOST」などのSO IN LOVEを聴くと、まあなんという良い曲だこと。

先にこっちを聴くべきだったと、色々聞いてから、2・3年経ってから、このアルバムに戻って聴いた時、この人の音楽の美しさが良く分かった。

それで、一遍に好きになってしまい、ブルーノートの作品からせっせと集めて聴いたのだ。

改めてこのアルバムを見てみよう。

ジャズと思えぬ、クラシックなジャケット写真である。

白人の美しい女性が、顔が良く見えないけれどもこういう時は美人と言わないといけない、ベットに寝っころがって上に向かって両手を組んでいる、まどろみの昼寝でもあろうか、はたまた情事のあとであろうか。

いや、これは一体どういうジャズかと思えば、一曲目のタイトル曲は、美の極致とも言うべき演奏である。

彼のピアノの美しさは、他の人とは一線を画す物があるが、すでにそれは、はっきりと表れている。

コンガの使い方も彼の考えがはっきりしている。

演奏には、マラカイ・フェーバスが参加、当時はなんだかどこかで聴いた事のあるベーシスかと思いきや、一風変わった所があるのは、流石AEOCの一員とは恐れ入った次第である。

シカゴの人間でもあるし、このままいけば彼も例のシカゴ一派に属するかと思いきや、それは無かった。

要は、オレは前衛ジャズではないという事だったのか。

しかし、独自の美意識は彼ならではの物があって、クセになるミュージシャンである。

大した人だった。

|

|

|