HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

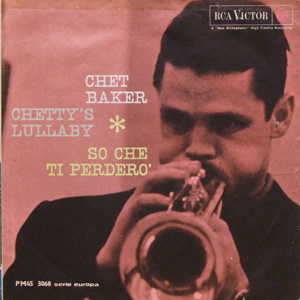

| CHET BAKER “CHETTY’S LULLABY” | - 2015/12/28

- CHET BAKER “CHETTY’S LULLABY” RCA VICTOR PM45 3068 (ITALY)

45回転 EP

チェットの数少ない、幻の名盤級のEP入荷。

これのEPの対をなす、もう一枚の"IL MIO MOMANI"(VICTOR PM45 3080)の事は以前に書いた記憶がある。

そちらの名演奏"IL MIO MOMANI"「イル・ミオ・ドマーニ」と共に、イタリアでのチェットの名曲かつ名唱の双璧である。

CHETTY’S LULLABYはイタリア語ではNINNA NANNA DI CHETTYと書き、NINNA NANNAとは子守唄の意味である。

そしてB面の「SO CHE TI PERDERO」はCheとTiでChetに掛けて、中々の良いごろ合わせである。

ところで、このEPともう一枚の"IL MIO MOMANI"は同じ時に作られ、イタリア人の作詞家とチェット本人の作曲によるものである。

その前にチェットはイタリアでドラッグの容疑で刑務所に入る。

それも、早期に釈放されるや、イタリアのRCAは早速彼を確保し、作らせたのがこれらの2枚とCHET IS BACKで,62年に発売となったものである。

イタリアではチェットの才能を高く買っていたのであろう。

その証拠に、これ等はどれも、チェットの歌の中でも断トツの出来ばえである。

刑務所に入れられてもチェットはイタリアが好きで、又イタリア人もチェットが好きなのだな。

このEPもまた大変なレア盤で、更に綺麗な物なの及ぶべくもない。

いかにも紙が薄く、弱々しい造りのジャケットを眺めると、良くぞここまで保ってきたものだと感心せずにはいられない。

歌は、もう一枚と同様、彼の唄とトランペットをバックのENNIO MORRICONEの楽団が支えると言う塩梅。楽曲本来の良さ・可愛さに加え、彼のムーディーなトランペットの音色とそれに続くボーカルの素敵さ、そしてモリコーネ楽団のロマンチックな演奏で、とても素敵な演奏になっている。

イタリア語の歌だけど、素晴らしい。

|

|

| レコードの保存の事で。 | - 2015/12/27

- あるお客様が、5年程棚に入れっぱなしのレコードを聴こうと取出した所、なんと盤面にアバタになっていてショックだったと。

そのレコードはスエーデンのレコードである。

その類の話は他にもあって、以前買っていたEPを取り出したら、盤面がアバタのようになっていた。

確かに、購入時は綺麗な盤面であったと記憶しているという話である。

それで、そのような状況になった人と話をまとめて見た。

まず、レコードの原産国としては、ノルウェー、スエーデン、デンマークなど北欧に限っている。

しばらくと言っても数年間一度も聴いていない間、棚に置きっぱなしにしていた事もわかった。

その間の保管は、ビニール製の内袋を使用し、更に全体をビニールで包むようにしている事。

開けた時の状況を伺うと、ビニールの袋は密閉されていて、袋を開けた瞬間、酸っぱい臭いがしたという。

それらから、想像される事。

これ等のレコードが通常我々のいう、ビニヤケと同じ様な状況では無かろうかと考えられる。

北欧のレコードを日本の暑い夏と湿気により、長期間保管していると空気の流通が無くなった際に、化学反応が起こった。

北欧のレコードの成分がアメリカ等と若干異なっており、アメリカ盤などはビニヤケという「白濁」した状態になるのだが、北欧盤は成分のガスが発生し膨張してアバタ状態になるのではなかろうか、と仮定する。

従って、まず年に数回は空気にあて、時々聴く事が肝心である。

また、日本の夏の高温多湿の状況を軽減する措置が求められるのは、ビニヤケと同じ状況ではなかろうか。

それと、もう一つレコードを必要以上にビニールなどで保護をしない事。

密閉すれば、するほどビニヤケしやすい状況に近づけているのと同様であろう。

内袋も長期間聴かない場合は、紙の方が空気が通るので好ましい。

私達ショップは紙で擦れて傷がつきにくいように、ビニール製の内袋も併用しているが、自宅では状況に応じて選択して頂きたい。

部屋の温度、湿度の調整なども併せて、考慮していただきたい。

以上は、当店およびマニアによる話し合いによる仮説である。

工業関係者もいるので、かなり近いのではないかと思っている。

ただ、半月状の内袋は、カビなどの臭いを吸う働きがあるので、これはこれで大きな利点である。

何が良くて、何が悪いかは個人差があり、なんとも言い難い難いところである。

|

|

| PAT O’DAY “WHEN YOUR LOVER HAS GONE” | - 2015/12/26

- PAT O’DAY “WHEN YOUR LOVER HAS GONE” GOLDEN CREST CR3009 (USA)

4曲入りEP

こんな珍しいEP入荷。

いやいや、長生きはすものだ。

ジャケットはLPと同じ写真ではあるが、薄い紙のモノクロ写真である。

でも珍しいからまあ良いか。

この12インチのアルバムの方は、美女ジャケで有名になり大騒ぎをされたLPである。

胸もあらわな薄着の美女、果たして本人かどうか分からないが、マットに横座りになり周囲にレコードを並べ、ポータブル・プレイヤーで音楽を聴いているジャケットである。

ジャケットがセクシーでソソられる上に、歌が結構良いので人気が急上昇した。しかもレア盤と来ている。

レーベルの「GOLDEN CREST」という会社のレコードもあまり出てこない。

だが、時々には面白いものも出されていたようで、ここの会社の事を、差して言う時は「ほらあの、女の人が寝っころがってレコードを散らしたヤツ」という表現でみんなが納得する事になっている。

その会社のこんなEPが出て来たので、私は驚いたのだが、裏をひっくり返すと大文字でしっかり「D.J.Copy」と書かれている。

どうも放送局に配られたものらしく、曲は4曲である。

EPで4曲もあればLPなど不要で、もうこれだけで十分だと思ってしまう。

いやいや、LPは買わねば。

ところで、DJコピーと書かれた下にヘンな事が書かれている。

英語から考えるに、曲は連続して演奏される事はなく、一曲づつ完結していて、レコードプレイヤーの針を次に進めたい時は、あなたが自分で針を進めてくれ、という意味らしい。

それならばと聴いていると、なるほど、一曲づつで完結しているのだ。

面白いEPもあったものだ。

ラジオ局で掛けて貰おうと考えたEPである事がよくわかる。

これはレア盤だ。

うん。

|

|

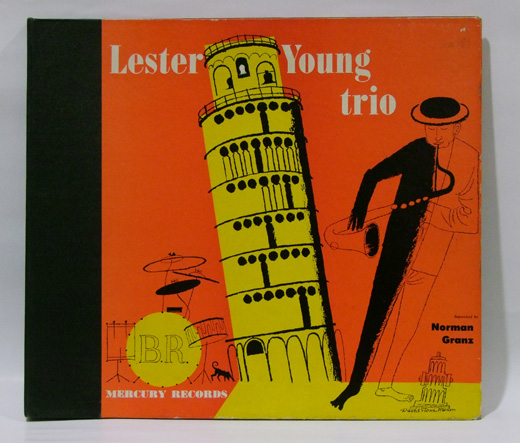

| LESTER YOUNG “LESTER YOUNG TRIO” MERCURY(SP) | - 2015/12/24

- LESTER YOUNG “LESTER YOUNG TRIO” MERCURY C104 (USA)

2-SP BOX SET

これは珍しいアルバム、いや、これぞ正にレコード・アルバムと言える所以である。

写真アルバムと同様に、厚手の表紙があり、中にレコードが数枚入っている、めくりながらラベルを見たり、説明を呼んだりして楽しむことが出来る。

これがレコード・アルバムとして発売された原型である、

その貴重なものは、なんとレスターヤングのSP(78回転盤)2枚が収まったアルバムである。

レコード会社はMERCURYである。

アルバム(箱)の背文字にC104と番号が打たれている。

後に10インチでも発売され、CLEFでもラベルを変え同じ番号で発売された人気盤である。

今回のアルバムは12インチ(30センチ)盤のSPである。

ジャケットは、ピサの斜塔の絵柄で、10インチ盤の第1集にあたるので、赤地に黄色のデザインである。

アルバムの裏はエンジ色の重厚な紙で覆われていて、全体の造りを見ているとコレクター心がそそられる。

曲は4曲で、それぞれレコードのラベルに番号が振ってある。

348 Back To The Land (Original version)

349 I Cover The Waterfront

350 Somebody Loves Me

351 I've Found A New Baby

1946年第2次大戦が終わった翌年である。

今更説明も要らないが一応メンバーを記せば、

Lester Young (tenor saxophone)

Nat King Cole (piano)

Buddy Rich (drums)

の3名。ナットキングコールもまだピアノで身を立てようとしていた頃だ。

思えば、すでに70年の月日が経っている。

それだけでも感慨深い物がある。

盤質は若干サーフェスノイズがあるが、SPとしては良好だと思う。

演奏は文句の無い傑作であることは説明不要。

しかし長年、こんな綺麗なままでジャケットが保たれていた事にいたく感心して「なんも言えねえ」。

|

|

| MIKE TAYLOR “TRIO" | - 2015/12/23

- MIKE TAYLOR “TRIO” COLUMBIA SCX6137 (ENGLAND)

珍しいアルバムの入荷。

このアルバムも最初に出会った時は、戸惑った一枚である。

なにしろ、ジャケットが現代音楽の様でジャズっぽくない。

これで相当に悩んだのだ。

これはジャズなのかと思いながら聴くと、おやまあ、やっぱりジャズだと。

正真正銘のジャズ。

他のイギリスの、同時代の作品のまるでロックのような作品群に比較すると、紛れもないジャズである。

なかなかの良い、他に類のない良い感じである。

その後、知合いのロックファンから、「マイク・テイラー・トリオって知ってるか?」と訊かれるようになる。

なんだと思っていたら、クリームの関係者であるというのを教えてもらってびっくり。

クリームとはエリック・クラプトン、ジンジャー・ベイカー、ジャック・ブルースによる60年代のイギリスの代表的ロックバンドである

私なども、67年のカラフル・クリームはサイケなジャケが気に入って、オリジナル盤をつい最近まで持っていた。

だが、あれとこれが結びつかなくて困った。

関係というのは、この作品のメンバーにジャック・ブルースが参加している事。

ところが、不思議な事にマイク・テイラーもそうだが、ジャック・ブルースもロックらしさを引きずる所がない。

そこが凄いというか、ロックをやればロックだし、ジャズをやればジャズとパッと切り替えるだけの音楽性の幅が広い所にまず感心する。

マイク・テイラーは、それでもロックの人であり、クリームの発展に寄与した人である。

66年のスタートから解散の68年まで、だがメンバーになる事はない。

この作品はそんなクリームがスタートする66年の7月の作品である。

そういう時に演奏した、この作品の不思議さである。

そして、彼は69年に亡くなる。

僅か30年の命。

この演奏を聴いていると、彼のサウンドは美しく、暗く、沈んで、闇の中からポロポロとこぼれるようだ。

きっとうまい人なのだろうと思うのだが、饒舌さはない。

きっと時々いるジャズの変人の類かなと思えると事もある。

こういうジャズのサウンドはちょっと他にはなかった。

かつて私は、このサウンドをイギリス人の暗さなのかと思って聴いていたのだが、どうもそれだけでもなさそうだ。

この後に続く、トリオ作品を聴きたいと思わせる人である。

|

|

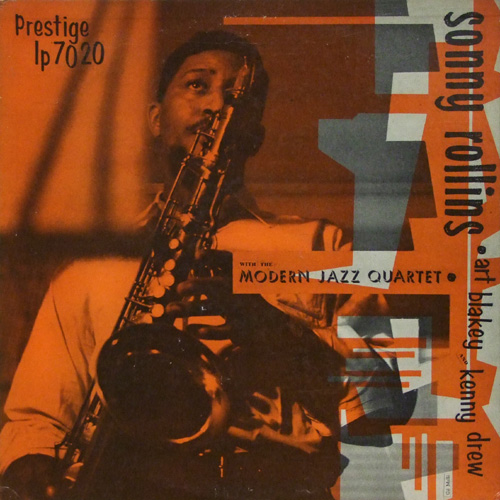

| SONNY ROLLINS "WITH THE MODERN JAZZ QUARTET” | - 2015/12/22

- SONNY ROLLINS "WITH THE MODERN JAZZ QUARTET” PRESTIGE 7029 (USA)

番号を7020と書いたら良いか、それとも本来の番号通りの7029と書いたら良いか、しばし迷った。

これは大変なレア盤である。

滅多に出なくて、かつ非常に貴重な印刷或いは製造によるミスの典型的なアルバムである。

今回はまず最初に写真を見て頂きたい。

左上のレコード番号が「LP7020」と堂々と書かれている。

ところが、これが間違っていて、本当の番号は「7029」だった。

それで、ジャケットの裏は7029となっており。またレコードのラベルも7029となっている。

ジャケットの表のみ「7020」と書いてしまったのである。

それで少々発売してしまい、気が付いた会社は慌てて、それを修正し「7029」として販売したのである。

故に、7020が厳密に言えばオリジナルとなる、但し正式には7029なので勿論そちらがオリジナルで差し支えは無い。

しかし、マニアの間では「7020」がナンバーワンとの地位にいささかの揺るぎも無い。

ジャケットは若いロリンズがサックスを口に咥えている写真である。

色合いはモザイク調にしてある。

当時のモダニズムである。

時代を感じさせで、マニアには実に好ましい。

今回のは、しっかり額縁ジャケットにもなっていて、古さもしっかりあって、オリジナルとして問題はない。

ところで、この演奏は彼の初リーダーでもある。

1951年から翌年にかけて、まだ20・21才時の演奏が聴ける。

若さはでるものの、サウンドの豪快な一面も完成しており、今更ではあるが聴くにつけ、将来有望であることを感じさせるのである。

この作品で思い出されるのが、かつて何かのついでに当店に来られた大和明先生がこのレコードを見て「この作品は日本で高い評価があり、アメリカ本国よりも彼の実力が日本先行で認められた一枚なのだよ」とおっしゃっていた事が思い出される。

そんな事を思い出しながら、写真を見れば「7020」の文字が大きいし、また聴いていたら、自分で欲しくなってしまう。

イカン、イカン

|

|

| サイドブレーキ | - 2015/12/21

- 知合いがサイドブレーキの引きが甘かったらしく、斜度が付いていた駐車場でつい車が下がってしまい、シャッターにぶつけてしまったと。

保険に入っているとはいえ可哀想な事態である。

どうもその知人のサイドブレーキに関しては私も関係しているらしい。

それは、自動車の修理屋が来ていた時のこと、池田さんの車のサイドのワイヤーが伸びているのは、引きが強すぎるからだという話をしていて、その時に丁度、知合いが傍にいて「そうそう、お前の車のサイドは硬くて戻せない時がある」と言っていたからである。

それ以来、何となくサイドブレーキを強く引き過ぎるとワイヤーが伸びてしまって、後々面倒になるのではないかと、知人の脳裏に刷り込まれたのではなかろうかと思うのである。

しかし、それでも私はサイドブレーキをキュッと引く。

それはレースをやっていた頃、サーキットはどこも真っ平ではなく結構山あいに作られていたりするので、結構斜面のところが多い。

それで、一走りしてくると皆ちょっと興奮気味になっているので、なんとなくサイドブレーキが甘くなっているらしく、そろそろと後ろに後退している車もある。

幸い人が沢山いるので、オイオイと指摘され、慌てて近くの人が頭から飛び込んで手でブレーキを押したり、なんとかブレーキペダルに力を加える事が出来る。

それで、サイドブレーキという物が、車を停めると言うことに関しては如何に非力かという事を身に染みて知ったのである。

もっとも、本物のレーシングカーにはサイドブレーキなど言う物はない。

坂道などオートマの車はパーキングに入れておけば良いのだが、マニュアルの車は僅かな時間であっても斜面の状況に応じて「ロー」若しくは「バック」に入れておかないといけない。

いや、わずかな時間だからこそ、そうしないといけない。

サイドのワイヤーが緩んだとしても高々5000円。

周囲の物を壊すよりかはるかに安い。

|

|

| 今日もデモ | - 2015/12/20

- 今日もまたデモ隊がやって来て、「戦争をやめない総理はいらない」と叫んで行った。

三拍子の行進とは我が国にはない、なかなかの良いリズムである。

感心して聴いていた。

そうか、日本においては現在戦争状態なのか。

では一体、どこの国と戦争をしているのだろうか。

戦争を止めない総理という話は一体どこから来ているのか....。

そういえば、我が国の隣国は2つとも現在戦争中あるいは、他国を侵略中である。

すなわち韓国は北朝鮮と戦争が終結したわけではなく、取りあえず休戦状態であるにすぎず、中国はあっちこっちでなんとなくやっている。

止まる事がない。

せっかくの反戦運動、そこまで反戦、反戦と騒ぐならどうか隣国でやっていただきたい。

中国に行き、南沙諸島の侵略を止めろと、韓国に行き北朝鮮に謝れと、行って来たら良かろうに。

サヨクや反日の人達の理論は支離滅裂で面倒だなあ。

いや、支離滅裂ではないなあ、韓国と中国の為につくしているのだから間違いはない。

|

|

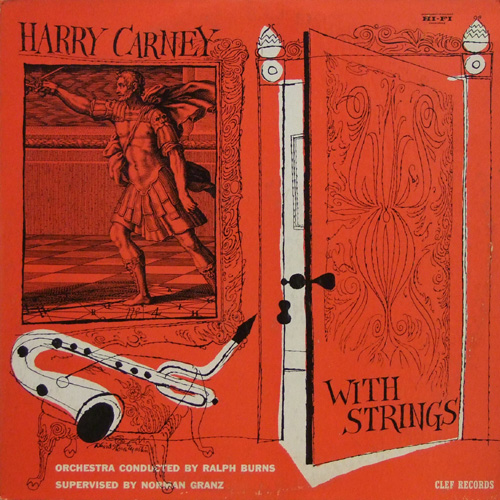

| HARRY CARNEY “WITH STRINGS” | - 2015/12/19

- HARRY CARNEY “WITH STRINGS” CLEF MGC-640 (USA)

久しぶりに珍しく、かつナイス・アルバムの入荷。

ハリー・カーネイはエリントン楽団におけるバリトン・サックスのエースである。

ジャケットの裏のライナーを読むと「彼は20年以上に渉ってエリントン楽団を作り上げている一人である」

と書かれている。

まさに立派な人物なのだ。

その彼の作品というと、この他に英国でのROCK ME GENTLYがあるくらいで、実に淋しい。

ひとえにエリントンのために人生を捧げていると言っても過言ではない。

また、彼は得意なバリトン・サックスだけでなく、時々吹くバス・クラはこれまた一流のサウンドであり、のみならずこれらに近い楽器はみなこなして来たのである。

ひとえに天才なのだが、それでファンとしては、どうしても入手困難なこのアルバムを聴いてみたいのは当たり前。

しかし、値段は高い上にストリングス入りだと聞き、諦める事になる。

まぜなら日本のファンはストリングス入り作品をムード音楽だと馬鹿にする傾向があるからだが、しかし、欧米においてはストリングス入りでレコーディングをすると言う事は、天才だという証明なのだ。

ムード音楽のアルバムもしかりである。

考えて見るが良い、チャーリー・パーカー、クリフォード・ブラウンなどみな一流所ばかりである。

パーカーなぞは誰かがストリングス入りのレコーディングをしたと聞き、自分にはまだその機会を与えられて舞い、と僻んでいたというくらいなのだ。

さて、このアルバムに針を乗せて見よう。

ストリングスの音が流れると、彼のバスクラで始まる。

その優雅な音色なこと。

うっとりした瞬間、即ジミーハミルトンのこれまた優雅さを絵に描いたようなクラリネットの音色な流れ、そしてまたカーネイにバトンタッチという仕組みである。

見事な音楽である。

次の曲からは言うに及ばず、まず楽器のサウンドが聴く人の胸を打つ、大した作品である。

但し、ハリー・カーネイが好きな人に限る作品である。

|

|

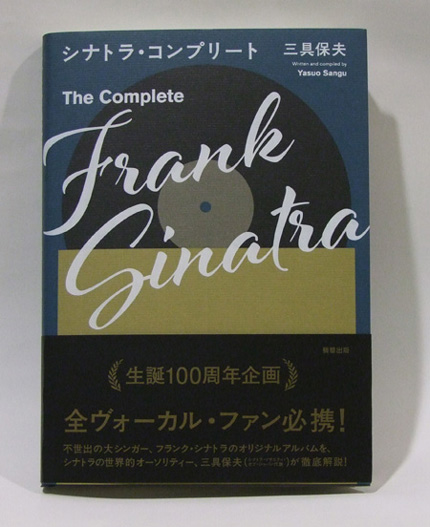

| 本 「シナトラ・コンプリート」 | - 2015/12/18

- 本 「シナトラ・コンプリート」 三具保夫 駒草出版

シナトラ研究の第一人者が書いたこれぞシナトラの作品紹介の極め付けという本。

ついに発売。

三具さんが来店され、出来上がったとカバンの中から出して見せてくれた。

せっかくなので裏にサインをしていただき購入。

今年がフランク・シナトラの生誕100年なので、今年中に出来上がらないといけないと思い、いつかいつかと気を揉んでいたが、ようやく出来上がった。

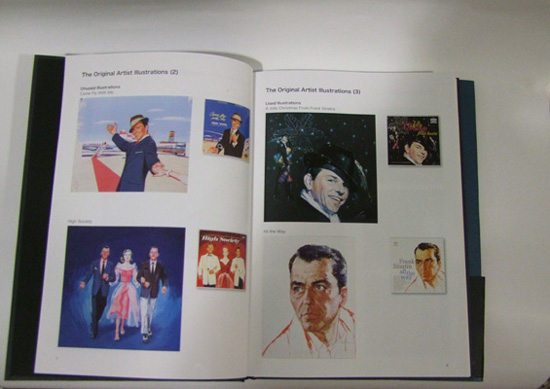

本を開くと、まずジャケット写真がカラーで並んでいる。

それに続き、アルバム一枚づつの紹介である。

アルバム関連と曲の紹介となっていて、製作にまつわる話、背景なども調べ上げていて大変な労力であった事が伺える。

読んでいて大変楽しく、また勉強になる。

例えば、我々の興味深いところでは、最初のページのところで、1948年に最初のLPがコロンビアから発売され、それがシナトラのアルバムだった事など、事細かに書かれている。

私もまだ読み始めではあるが、面白い。

シナトラ・ファンだけでなく、曲の説明もあるのでボーカル・ファンは読んで損はない。

本屋さんは20日から発売らしいので、是非ご購入して頂きたい。

当店でも少し仕入ようと思っている。

一冊 5,500円(税別)

ー − − −

数冊入荷しました。

オーダーお待ちしております。

送料、サービス

|

|

|