HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

| レコード盤、静電気除去ブラシ | - 2015/12/07

- 静電気除去ブラシ、商品名「アナログ・リラックス」。

再入荷。

レコード盤面のクリーニングに皆、苦労されていると思う。

最近、クリーニングはまず、「超音波洗浄」や「純水」による清掃などが流行っていると思われる。

しかし、一度クリーニングを行ってもビニールという材質の性質上静電気の影響から逃れる事は不可能で、2・3度も聴けば、埃が盤面に付着してしまう。

それでまた、いちいち洗浄したり、水で拭くのは、あまりすすんでやる気にはならない。

私も、必要に応じて水を使って拭き取るか、従来の布ブラシで取るかしていたのだが、拭けば拭くほど埃が後から付着してしまい困っていた。

水で拭いたにしても、盤面を擦る事はそう何度もやる物では無い。

盤面を何度も何度、擦るようなことは、やはり良くは無い。

それが、こういうブラシで静電気の発生が収まってくれれば言う事はない。

早速使用してみると、レコード盤に埃(ほこり)や細かい繊維が付いてしまって困っていたのが、このブラシでさっと拭くと言うか、なでるというか、カザすと全部ではないが、かなり綺麗になる。

レコードの上にあるゴミ・埃は、針は言ってみれば「掻き分けて進む」ものなのだ。

少々のゴミ・埃などビクともしない。

そういう意味では、これで十分である。

新開発の太さ0.03ミリという超極細除電繊維で溝の中のほこり絡げ取る事も可能だという。

使った感触としては非常に良好である。

--------------

店内、在庫あり。

一個 ¥5,800円(税別)

|

|

| フランスの姉 | - 2015/12/06

- フランスにいる姉から電話が掛かってきた。

心が落ち着いたからだと。

先日起きた、パリでのイスラム過激組織によるテロ事件の数々。

あれらは、姉の住んでいる周辺が主に起きたのだそうだ。

そう言えば私がパリに行くといつも、姉の家の近くのホテルに泊まっていたのだが、そのホテルの周辺などは銃撃戦による銃弾の跡が残っており、状態はそのままに商店のガラスなども、破壊されたままになっているらしい。

銃弾の跡は生々しいといっている。

話によると、その日は家にいたから良かったものの、外出でもしていたらどうなっていたか分からないと興奮気味。

なにしろあたりから、銃声がバンバンと鳴ったり、爆発音が聞こえたので、見に行こうとして、近所の方に止められたという。

姉の住まいはCharonne(シャロンヌ)という地下鉄の駅で、下町の雰囲気の残る、どちらかと言うと職人の多い街である。特に家具職人が多いのだそうだ。

歩いていると街の角に椅子をいくつも積み重ねてある光景にぶつかる。

どうせなら、こんな貧乏人の多い下町でなくて、なぜ、金持ちの多い地域でやらないかと、怒っている。

まあ、どちらも良くはないが。

まさかGoogleの地図に弾痕は写っていないかなと思ったが、当然写ってはいなかった。

しかし、番地とRue de Chanronneと入力すると、通りの写真がパッと出るから凄い世の中だ。

|

|

| OSCAR PETERSON “TRISTEZA” | - 2015/12/05

- OSCAR PETERSON “TRISTEZA” MPS 15275 (GERMANY)

金属を張り付けたジャケットなので、光線が反射してしまい写真に上手く撮れないが、内容は大変に良いアルバムである。

オスカー・ピーターソンの実力と高い音楽性が如実に表れた力作である。

彼のブラジル音楽に接した事はこういう事だったかと。

更に、ボサノバを己が持っている音楽性で解釈したらこうなったという、大した作品である。

一曲目のTRISTEZA(トリステザ)はEDU LOBOの作曲によるボサノバの有名曲だが、ピーターソンは聴く者をあっと言わせる強さと正確無比なリズムを持った疾走感で、しかも安心感もある有無を言わせぬ力演。

見事なボサノバを演奏して見せた。

ノリが凄いので、文句の付けようがない。

ここまでやってしまって良いのかというジャズ・ボッサである。

次のNIGHTINGALEは、更にリズムは速いくまるでマシンのようなリズムである。

その上に、心地よくピアノの旋律が流れるという仕組みである。

ピーターソンの才能に他の二人もしっかりした音楽を聴かせる。といってもSAM JONESとBOB DURHAMなので、元々尋常でない人達である。

それらが揃った時に、3倍の凄さが出ると言う当たり前の話である。

その後、PORGYでちょっと耳を休ませてくれて、再びボサノバである、AラスのTRISTEも同様である。

このアルバムは1970年、ある意味の彼の頂点でもある。

その彼の演奏を日本の評論家や、いわゆる「通」とよばれる人達の間で、とても毛嫌いされた。

巧すぎて面白くないというのがその理由である。

もうひとりキャノンボールもそういう範疇の一人である。

確かにどちらも巧い。

植草甚一などは、巧すぎて自分でぶち壊してしまうのだと評して、面白くもない人と書いている。私なども若い頃にそう感化され、そんなに面白くないなら無視をしてもよかろうと、嫌って来た。

しかし、今改めて聴くと、上手いから面白くない等と言う素人臭い言い方は見当はずれで、それどころか大変なエンタータイナーであり、最後までノリに乗ってしかも、感心させ、飽きさせないアルバムが一体この世に何枚あると言うのだ。

一体、「ぶち壊している」と言うのは何を持って言えたのであろうか、と考えてしまった。

キャノンボールも同様である。

思えば、私たちはジャズを聴く事は「通」であるとの前提にいた。

「通」とは素人が喜ぶような物は聴かないという奢りであった。

また、そんな物はとうの昔に通り過ぎたのだという知ったかぶりであった。

また、皆が聴かない二流どころの良さを見つけ、楽しむ者だと言う痩せ我慢でもあった。

私もそういうところから、残り少ない人生を無駄にしていなかったかという反省もこめ、もう一度しっかり「世間が無視していた名盤」を聴こうと思い立ったのだ。

勿論、入門編は置くにしても。

そして、今改めて思うに、彼等は本当に凄かった。

是非、オリジナル盤が安価で入手出来る内に聴いて頂きたい、と切に願う。

|

|

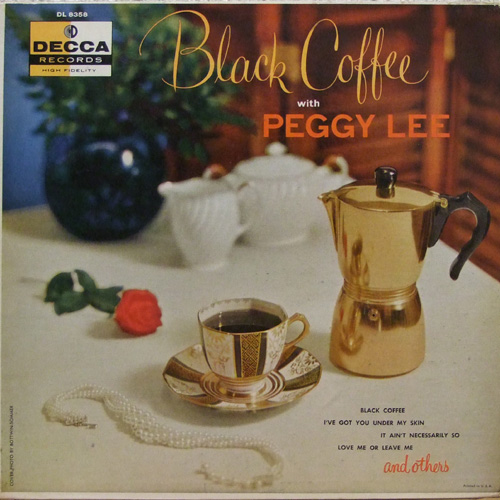

| PEGGY LEE “BLACK COFFEE” 12inch | - 2015/12/02

- PEGGY LEE “BLACK COFFEE” DECCA DL8358 12inch (USA)

ペギーリーの代表作、ブラック・コーヒー。

個人的には、いつもは10インチ盤にしか目が行かないので、12インチは殆ど取り扱った事が無い、いや、気が無かった。

しかし、縁あって今回は12インチLPの入荷。

縁と言うのは....。

3か月ほど前の事、東京から2時間ほどの遠い所に住んでいるお客様が、レコードを何枚も肩に担いでお持ち頂いた。

値段交渉も終わり、さて支払いと言う段になった時、「これだけは売るのが惜しい」という。

こちらは、交渉の一環かと思い「では、もう少しアップしてもよい」と言った。

所が、そうではないと、もう一度家に置きたいという事になり一枚だけ抜いて持ち帰った。

なんだか、惜しかったけれど仕方がない。

それが今日、電話が掛かってきて、「この間の価格で良いから、もう一度持って行くから」と。

待っていると、本当に一枚だけ持って来てくれ、置いて帰った。

あっさりと手放すのが忍びなかったということである。

余程、気に入っていたのだろう。

というわけで、再度当店にやって来た一枚、決まった縁という物は切っても切れないものである。

と言いながら、私は売ってしまうのだ。まあ、そういう生業だから。

オレは天国に行けないなあ。

でも、前の人の執念が着いてしまってはいけないので、綺麗に掃除して、掃除と除霊をしてからね。(冗談)

さて、このアルバムは最初に出た10インチ盤に、裏表で4曲追加してある。

ジャケットも同じ写真に着色したのかと思いきや、あにはからんや、写真を撮り直してあるのがエライ。

50年前半の古いイメージから、たとえ数年違いでも、50年代後半の斬新な雰囲気にしたかったのだろう。

主役のコーヒーカップは白くて金の縁取りのあるノリタケのような感じのシンプルなものから、ぐっと装飾のましたエスペレッソ用のデミタスカップになった。

横には、灰皿がと女性用のパイプがあった所に、直火エスプレッソ・マシンを置いてある。

白いバラは赤いバラになった。

ゴージャス感がぐっと増したが、歌は淋しさの極致で、内容は同じなので淋しさが紛れた訳ではない。

「孤独をかみしめ、部屋の中をうろつき、ドアを見つめ、そして飲むのはブラックコーヒー。

そしてタバコ。」

という切ない恋に焦がれたおんなの心。

演歌なら酒というところだが、アメリカの歌はコーヒーとシガレット。

実に風情のある良い歌なのである。ハスキーな声がまさにぴったりである。

こんな良い歌を作っていたのだ、彼女は。

白人ボーカル作品としてはトップクラスの出来栄え。

一言で言うと「本当の品」。 品の良いジャズボーカルを歌える歌手である。

こういうのはベニー・グッドマンの所にいたからなのか?天賦というべきなのか。

彼女の代表作と言われれば反論はない。

|

|

| あるディーラーの死 | - 2015/12/01

- 先日、電話でイギリスの友人のレコードディーラーが亡くなったと知らせがあった。

私と大体同じような年齢だった。

前から身体が悪いと言っていたが、こんなに早く亡くなるとは思わなかった。

そういえば、私が買付にヨーロッパに行き出して、徐々に知り合いが増え仕入のルートを築いたのだが、商売で動いているディーラーと言えど、それは人、馬が合う合わないがあって、どうしても固まってしまう。

そういう私が築いた仲間が、年齢層も高かった事はあるにしてもここ数年の間に一人づつ減った。

スエーデンは2人、イギリスも2人、オランダ、と大きな仕入先でもあり、親しかった人達ばかりが亡くなってしまった。

それも皆70代以下の、日本ではまだまだという人達。

ここの所、私は買付に行けていないので、しばらく会っていなかった。

一度は、旅行に行って知合いに会っておきたいと思っていたのに、また会いたい人が減った。

やり切れない思いだ。

しかし、知合いが減って行くのは淋しい。

あちらの人の寿命は短いとつくづく思う。

そうではなくて、日本人が長生きし過ぎなのだ。

|

|

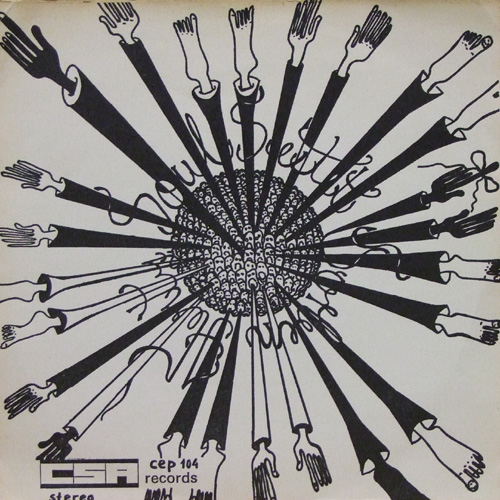

| TORBEN HERTZ “SOUL SEXTET” | - 2015/11/30

- TORBEN HERTZ “SOUL SEXTET” CSA RECORDS CEP104 (DENMARK)

今回の入荷はEP、いや 7(セブン)インチ盤。

演奏者はトルベン・ハーツというデンマーク産。

あまり聴く事がないミュージシャンだが、近年まで音楽は続けていたようだ。

このEPもまた、あまりお目にかかる事がない。

ジャケットを見れば、只の二つ折り、シンプルである。

真ん中にあるのは多分地球なのであろう。

その地球のあちこちから手が伸びている。

白い手、黒い手、或いは足も飛び出している。

地球の表面は良く見ると顔がびっしりと書かれている。

まあ、言ってみれば曼荼羅である。

中々のアイディア。

そして、手足に絡む様にTORBEN HERTZ と SOUL SEXTETの文字がある。

それも、手作感いっぱいの絵柄。

マニアが好みそうなジャケットである。

その7インチ盤、当店ではずうっと気にしていた。

それは、ある日来店したイタリアの有名DJのニコラ・コンテさんが、「ナイス・ミュージック」と奨めてくれたから。

演奏は68年。

それで、改めて聴いてみると。

なるほど! 本人がピアノあるいはオルガンを弾いた3管編成の良い演奏である。

その一曲がまた素晴らしくクラブ・ライクで、いやチキチキとシンバルが入らないのに出来が良い、むしろ普通にジャズとして良い感じの曲なのだ。

その一曲は「Blues for Odin」という。

この曲だけピアノを弾いている。

隣国のステファン・アベリーンの演奏のような感じもある、「モダン・デニッシュ・ジャズ」と言えば好きな人は解る。

良い演奏だ。

(私の予想を超えて、何件も反響がありまして、売れてしまいました。)

|

|

| スクープ | - 2015/11/29

- 私が会社に入って3年目頃だから、ずいぶん昔の事になる。

ある日、朝日新聞に「○○会社、売春ツアーの実態」とウチの会社が実名入りでどかんと大見出し。

出社すると社内でも大騒ぎ。

もちろん世間でも、海外旅行に行き、おんな遊びをするという事は遊びとして週刊誌ネタにはなったのだが、大手マスコミで大っぴらに扱われた事が無かったので、かなりインパクト。

その情報を流したヤツはだれだという話になった所、私の後輩の海外旅行部の2年目の社員2人。

一人はサヨク運動をやっていた。

それが朝日新聞の女性問題ばかりを扱っているらしい女性記者に、べらべらとある事ない事、しゃべってしまったのだ。

2人の話によると、人の紹介で話を聞きたいと記者が会社に尋ねてきた。

それで、和やかな雰囲気で笑い話もある会話の中で、先方も面白がっているので、つい喋ったと。

まあ引っ掛かったのだが、そんな話は記者に喋ってしまうという事の、良し悪しは中学生でもわかる話であるから、むしろ、これを機会に自らぶちまけたという方が正しい。

それで新聞では深刻な問題として、日本男性の遊びの実態を暴くと言う、一大スクープ。

記者はいきなり出世コースに乗ったのではなかろうかという雰囲気が伝わって来る詳しさ。

社内では、そのニュース関連であちこちからの電話の応対などがあった。

部長などピリピリしていた。

いちおう解説をして置くと、実はお隣の国などでは、昭和40年代まで国策として観光公社を設置し盛んに日本に観光客の誘致に来ており、その食事や宴会の流れでの遊びを奨励していたのだ。従って陰で違法行為をしている訳ではない。

当時、諸国は一様にそうして外貨を稼いでいたのだ。

ところで、その情報を流した本人達。

退職するのかと思って見ていたが、一向にその気配もない。

一応部長に呼ばれて、話の聞き取りはあったのだが、そのままに置かれた。

会社には大変な損害を与えたのだが、実はこれが面倒な事で、社会的に悪い事をした訳ではなくむしろ正義を貫いたという意味合いの方が強い。

それで、会社としてはどうしても辞めろとは言えない。

本来会社としてはアジアの旅行を扱っているうちに、ベテランを育て、語学堪能の社員を増やし、海外旅行のスペシャリストの多い旅行会社を目指していたのだが、この事で一遍に企業イメージがダウン。

相当、苦労をした。

私は、この二人はその内に辞めるだろうなあと思っていたのだが、そのままになった。

二人はのうのうと会社に居続けた。

それどころではなくて、その内にそれなりの出世コースに乗ったのだから世の中は解らない。

|

|

| ROLLING STONES “THEIR SATANIC MAJESTIES REQUEST” | - 2015/11/28

- ROLLING STONES “THEIR SATANIC MAJESTIES REQUEST” DECCA TXS 103 (GREAT BRITAIN)

ストーンズの英国オリジナル・アルバム。

今回ここに掲載した理由は他でもなく、それは綺麗だから。

もちろん、盤も綺麗、内袋も完備。

何しろ、ジャケットも使用感がなく綺麗であり、何より角がビシッとしている。

という逸品なので、お客様が壁からジャケットを取る時に、力任せに引っ張る方がいてその度に、角や底に傷が付きやしないかと私はドキドキしている。

心配なので、早く、買って下さい。

という話。

|

|

| BASSO-VALBAMBRINI “THE BEST MODERN JAZZ IN ITALY 1962” | - 2015/11/27

- BASSO-VALBAMBRINI SESTETTO “THE BEST MODERN JAZZ IN ITALY 1962”

RCA-VICTOR PML 10326 (ITALY)

久しぶりの入荷である。

いつだったか店の過去の記録を調べてみたら、2009年が最後だった。

それまでは2年に一枚ほどの確率で入荷があったが、最近はもう入手困難になった。

以前はイタリアに行くと、マニアがこんなのがあるけどどうだと声を掛けられたものだが、最近は物が無いらしい。

BASSO-VALDAMBRINIすなわちジャンニ・バッソとオスカー・バルダンブリーニの双頭コンボはイタリアの優秀かつ有名ジャズメンを擁し、同国のモダン・ジャズ・シーンにおいて50年代後半から活躍し、次々と正にイタリアン・テイストのアルバムを出していた。

わが国でもかつてはマニアがひっそりと集めていたのだが、クラブ・ジャズ・ブームの到来と共にあっという間に、火が付いて価格は高騰した。

それもそのはず、縦ノリというリスム感覚が正に現代の若者に一致したのだから、不思議なものである。

私も店を開いて、初めて縦ノリという言葉を聞いた。

DJだか、DJもどきの若者に教えて貰ったのだ。

「おじさん、サンバのレコードない?」

「知らないね。サンバってさ、例えば・・・・・」

と言おうとする私の声を遮って、

「オジサン、てんとう虫のサンバ、じゃないよ、ジャズだからね」

「・・・・・」

というところである。

それが徐々に若者のいう所の、クラブ・ジャズとか、ジャズ・ボッサなどという単語の意味するところのジャズのノリが理解出来ると、もうイタリアのジャズやサントラは、クラブ・ライクの音楽の宝庫。

それでイタリアのDJのパオロ・スコッティ等と仲良くなれたのだ。

思えば楽しい経験だった。

ところで、バッソ・バルダンブリーニの傑作は沢山あって、どれがどれと言いにくい。

しかし、共通しているのは、縦ノリといわれる、言ってみれば西海岸の白人ジャズのような軽妙さにある。

スタスタという感じでノリが小気味良い。

我々が好きな黒人ジャズのリズムは、クラブ若者には、それに対して「横ノリ」と言われ、音符長さ目いっぱいの「長さの音」が出ていると言うことであろう。

疲れ切った現代人には、イタリアだけでなく欧州の白人ジャズがクラブ・シーンで受けたのも理解できる。

で、このアルバム、ジャケットは空港においてアリタリ航空の飛行機に向かってメンバーが歩いて行くところである。テレビのGメン75のようだ。例えが古すぎるか?

ところで右下に貨物の台車にみんなで乗っている写真がある、その撮影時のカットであろう、きっとデレクターはどっちの写真を使おうかと迷ったにちがいない。

まあ、荷物の写真ではまるで会社のお荷物のようだ、だが会社の荷物になっていないので、結果のとおりのショットにしたと。

飛行機と合さったモダンな感じが、当時のモダンな音楽のイメージによく表されている。

音楽は、チンチキと入ったりするので、A4の彼等のオリジナル「MONOTONIA」等が有名になった。

でも私が好きな曲はA3の「IN YOUR OWN SWEET WAY 」マイルスがWORKINで演っているあの曲で、スローテンポの良い感じである。

B面も彼等らしい好調さを保ち、ラストの「ARE YOU REAL」等もアート・ブレイキーで有名な演奏だが、これもイタリア人らしい哀愁と楽しさを失わない個性的なサウンドである。

作品を一言でいうと、イタリア人の達者な音楽性が出た傑作である。

これも私も好きな一枚

|

|

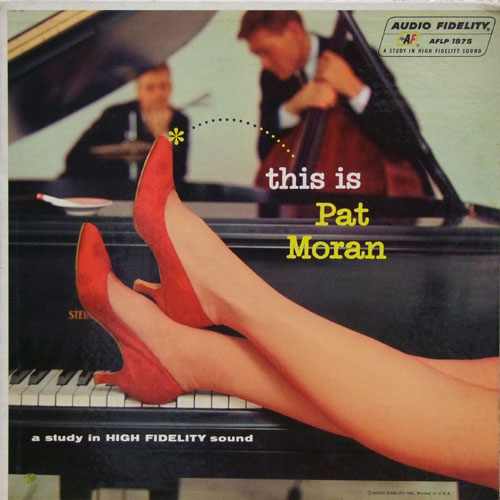

| PAT MORAN “THIS IS PAT” | - 2015/11/22

- PAT MORAN “THIS IS PAT” AUDIO FIDELITY AFLP 1875 (USA)

こんな素敵なジャケット写真のアルバムが入荷して嬉しいかぎり。

でも、今回もカット盤で左下に穴が開いていた。

またかと思い、過去のデータを調べて見たら、なんと2010年までは毎年一枚入荷していて、その後は2年に一枚づつしか入荷はないが、なんと確率8割でカット盤なのである。

まあ、綺麗な物はカット盤という事は当たり前ではあるが、いかに当時売れていなかったか、またはサンプル用に作られたものが流出したかである。

と言っても、このアルバムのカットの方法は、ドリルホールと言いその通り、ドリルで穴を開けたものである。

穴の部分を良く見ると、まあ、穴が開くほど見たのだが、穴を開けたその際に紙片がくっついていたので、それを針で引っ張り出したら、あまり気にならなくなった。位置的にも悪くなかったのだ。

さて、この写真、なんとも不埒な事にピアノの鍵盤に足をどんと載せている。

あるお客様の話。

その奥様はご幼少の頃からピアノを習っていたりして、音楽に造詣が深い品の良い育ち。

ところが不運にも、この写真が目に留ってしまった。

日頃から怖い方とは噂に聴いていたのだが、さあ、怒った。

ピアノの上に足を乗せるとは何事かと、こんな邪悪なレコードなど家においておくことは出来ないと、たっぷり怒りを聴かされ、旦那の過去の失敗もほじくり出されて、一緒に再び怒られたという事である。

馬鹿真面目に考えれば確かに、ちょっと不遜な態度ではある。

その不遜な態度のピアニストがこのアルバムの主人公である。

ジャケットは赤いハイヒールを履いたセクシー度100%のすらりと長い脚が、ピアノの鍵盤に乗せられ、しかも、ちょっとイライラして、足を組んでいかにも疲れたという様子。

後ろの男二人も困った様子だが、セクシーな足の前では霞んでしまって、出番はなさそうな状況である。

もっとも、この足がパット・モランの足かどうかと解らない。

しかし、なんとなくそう思ってしまう。

きっと美人であろう、いや、赤いハイヒールなどというセクシーな御足しこそ、そうあって欲しいと願いながら、このアルバムを聴いてしまう。

ほんとうにセクシーだこと。

ところが音楽は、しっかりしているひょっとして男かと思える所も無い訳ではない。

なかなかの骨太の好演奏。

しかも、ベースが今なお死して人気のスコット・ラファロ、その出来もまた傑作とよべるもの。

それもそのはず、日本の某レコード会社は、そのラファロ名義に仕立て上げ、ベ−スの音をガンガンと強調し、一枚の傑作に仕立て上げたのである。

商魂たくましいとはこの事。

ショウビズの世界は厳しい。

両方、聴いたけど、赤いハイヒールのジャケットの方がいいなあ。

|

|

|