HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

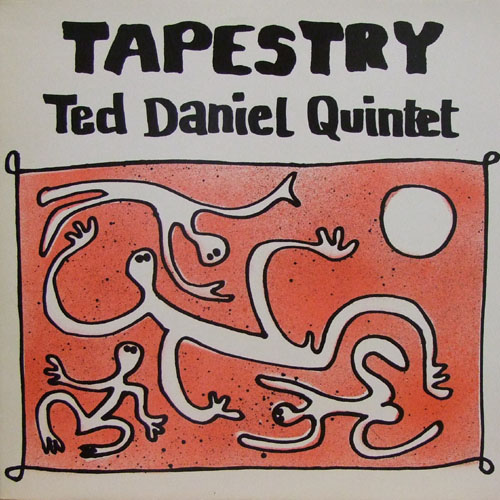

| TED DANIEL “TAPESTRY” | - 2015/11/21

- TED DANIEL “TAPESTRY” SUN RECORDS SR112 (FRANCE)

ちょっと面白くて、凄いアルバム入荷。

私はまず、ジャケットを眺めていた。

あたかもキース・ヘニングの様だが、もっと痩せて長い手足族と言ったらいいのか。くねくねと書かれている。

サン・レコードだけに右側に太陽か。

それはそれで置いといて、裏側を見る。

ん!

Recorded at Ornette Coleman’s Artist house 1974.

Produced by Noah Howard.

オーネットが録音か、プロデュースがノア・ハワード。えっ!これは凄いぞ!

こんな凄い新人だったのかと、狂喜して喜んだ。

しかし、よくよく考えてみたが、オーネットのアーティスト・ハウスというスタジオを使わせてもらったという事かと、ちょっと落胆。

まあ、実態は良く分からないが、他にエンジニアが書かれているからそういう事か。

しかし、落胆する事はない、なにしろ天下のノア・ハワードがプロデュースした事は間違いない。

やっぱり凄いことだ。

メンバーも凄いぞ、ドラムがJerome Cooper.

ヴァイブがKahn Jamal

それに彼Ted Daniel,と弟のキーボード奏者Richard Daniel。

ダニエルというと、私は映画、ベストキッドだったか空手キッズというのか、映画の中で「ダ・ニ・エ・ルさん」という空手師匠が主人公を呼ぶ時の言い方が思い出される。

モトエ

そのダニエル兄弟がこのアルバムを録音したのが、ロフトジャズのもっともホットな74年という所も意味がある。それだけのことでオジサン感動してしまう。

感動沸点が浅いんだな。

ダニエル君はその後、中村達也とも共演していて来日もはたした。

内容はエレピながら黒人フリージャズというか、ロフトというか、レアグループというか、黒いサウンドのナイス・アルバム。

ドラムがまた激しくて凄いんだ。

A−2のドラムソロも凄いのだが、B面が面白くて、B−1はなかなか風情のある哀愁スピリチュアル。

B−2などは、サウンドの洪水でブラックジャズもここまで超絶サウンドを作り上げていたのかと感動する。

いや、両面聴いてしまった。

久しぶりに血が騒いだ。

コーヒーもジャズもブラックに限る。 うん!

|

|

| 袖の長さ | - 2015/11/20

- ずっうと、言おうと思っていたのだが、袖の長いワイシャツなどを着ている人。

トイレで手を洗わないの?

だって、袖が長いと袖の先に水が掛かってしまうから。

デパートの洋服屋の若い店員さんは袖の長さを合わせる時、必ず長目にされる。

すると袖は擦れて、早くシャツが駄目になるし、机などで擦れて汚れるし、トイレでは水が掛かるし、ロクな事がない。

やっぱり生活に支障のない長さがいいと思うのだが、そういう時代なのか。

本当にトイレで手を洗わないのかと思ってデパートで注意して見ていたら、指先をちょいちょいと濡らしてハンカチも出さず、前髪の辺りをちょいちょいといじっている。

そんなもんかな。

|

|

| テクニクス プレイヤー SP−10 | - 2015/11/19

- 先日、壊れたプレイヤーのSP−10・

パナソニックの修理担当から電話が掛かって来て、修理が出来ましたと。

ああよかったとほっとすると、先方も直って良かったですと、嬉しそう。

なんでも内部の何かが緩んでタンテーブルに当たっていただけだと。

取り除いて綺麗にしたところ異常音が無くなったという事である。

早速、運んで頂き、店に設置。

本来の店の落ち着きを取り戻した。

|

|

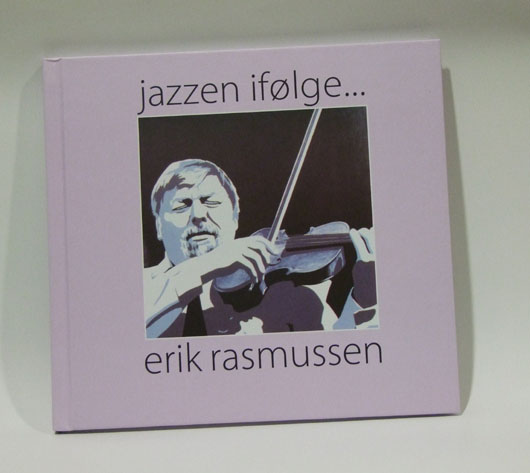

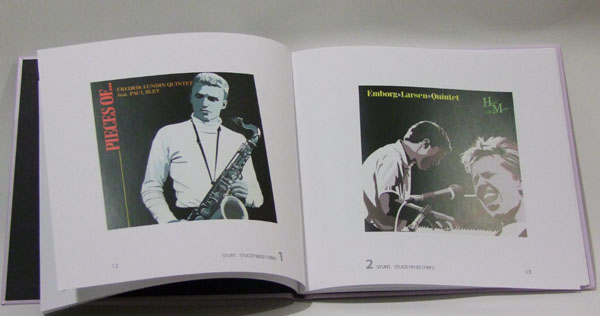

| 本 ERIK RASMUSSEN “JAZZEN IFOLGE” | - 2015/11/18

- 本 ERIK RASMUSSEN “JAZZEN IFOLGE” (DENMARK)

CD付 演奏者 FINN ZIEGLER(violin) TRIO STUNT

デンマークで作られた本、というより絵の作品集。

会社はレコード会社のSTUNT。

このエリック・ラスムッセンという人は画家・デザイナーなのだ。

デンマークのジャズのレコードやCDのジャケットの絵を沢山描いている。

きっと、これなら私も持っているという方がおられると思う。

私の記憶では、FREDRIK LUNDINというレコードのジャケットの絵もこの人の作品である。

北欧の人らしくひかえ目で、適確な表現の、なかなかの味わい深い絵である。

従業員の話によると、絵の風景を見に、わざわざ行ったら、まったく同じ景色で上手くしかもさらっと書いたものだと驚いていた。

その人の画と、CD一枚が入った画集で、縦20センチ、横22センチほどの小さな本である。

ページ数は50ページとひかえ目だ。

演奏は、ヴァイオリンのFINN ZIEGLER

ギターのJACOB FISCHER

ベースのJASPER KUNDGAARD

という3人によるライブ演奏で、音質も良く、拍手や笑い声も入って客席と一緒になった楽しい演奏が聴ける。

記念にと一冊だけ購入して来たものである。

売れなければ、店内に置いて飾りでもいいか。

(価格 \5,000.-)

|

|

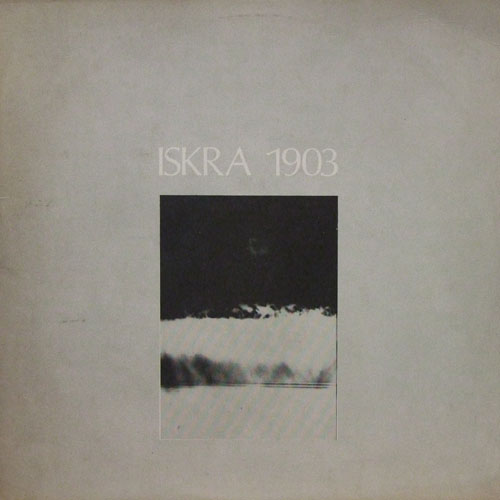

| ISKRA 1903 "ISKRA 1903" | - 2015/11/17

- ISKRA 1903(PAUL RUTHERFORD -DEREK BAILEY -BARRY GUY)“ISKRA 1903”

INCUS 3/4 (UK)

前回入荷したのは、一体いつだったか思い出せないほど、しばらく前のことである。

本当に何年かぶりの入荷になった。

このアルバムの原盤も、探すのに随分苦労した一枚だった。

私がまず購入したのは70年代前半だったにも関わらず既に白ラベルのレコードだった。

それで良しと思っていたのだが、どうやら違うらしいと言う事になり、それから原盤に買い替えたのだが実際、発売されて何年も経っていないのに原盤はなかなか見つからなかった。

余程、発売枚数が少なかったのだろう。

ハッキリ言うと、まあ、その、売れなかったのだろう。

演奏は3人で組んだグループの即興演奏である。

しかし、ここまで研ぎ澄まされたサウンドを70年に行っていた事が凄い。

しかも、ジャズを否定し破壊している作品なのに、2枚のLPを飽きずに最後まで聴く事が出来る作品が、一体この世に何枚あるというのだ。

これだけで、音楽の説明は十分だと思っている。

3面の終わりあたりにラザフォードが「ニャーオ」という所があって、思わず外に猫が来たかと見てしまう。

どうでも良い話は置いといて、モトエ。

むかし、デレク・ベイリーの本を読んでいたら「骨董品屋には掘り出し物はない、掘り出し物は古道具屋にある」と書かれているのをみて、何て貧乏臭い奴だと呆れた事がある。

確かにその通りで、お金の無い骨董マニアは古道具屋をハシゴして歩き回るのは、世界共通の行為である。

レコード・マニアも同様である。

だけど、そんな事を本に書くかと? 流石はイギリス人、ケチなのだと呆れた。

そう言えば、音楽もこの人のは、世間では持ち上げて研ぎ澄まされたサウンド等というけれど、言ってみれば豊かさも削り取った、所詮貧乏臭いサウンドだと思った。

それで、たった一行でこの人間が一遍に嫌いになったのだが、その貧乏臭いとケナしたものの、音も音楽も大好きだった。

いや、その本も好きだった。

じゃあ、なんなんだよ!

再び、どうでも良い話は置いといて。

兎に角、このアルバムの原盤は珍しいという話。

一生のうち、何度も見る事はない。

(何人かお問い合わせ頂いておりますが、売れてしまいました、悪しからず)

|

|

| CECIL TAYLOR “LOVE FOR SALE” | - 2015/11/16

- CECIL TAYLOR “LOVE FOR SALE” UA UAL4046 (USA)

こんなアルバムが入荷。

いいジャケットだねぇ、としばし見とれる。

以前、COLUMAN HAWKINS(ホーキンス)のところで書いたはずだが、同じ撮影の時の写真を一枚はセシル・テイラーに、もう片方をホーキンスに使ったのだが、いづれにせよ、構図が物語風でどちらも写真が良い。

夜の街のお姉さんが壁に寄りかかって、コートを来た若い男を呼びとめた。

彼女がタバコを口にくわえたまた、火を貸してといった。

火ならいいよと、若い男がポケットからライターを出して、彼女に近づき口元の煙草に火を点けようとして、彼女のその顔が、細い火に照らされた瞬間。

こんな美人だったかと、火を着けながらも彼女の顔から視線を外せない。

彼女も男の目を見ている。

男と女の、なんともいいい写真である。

タイトルのLOVE FOR SALE通り、突っ張っている男と、夜の街の女。

まるで坊や扱いでもしている様子が実にイカス。

だが、この先の事は他人には関係ない。

アメリカの都会の夜の片隅に起きている、ある情景である。

いかにも行きずりと言う感じが、刹那的で良い。

ジャズのレコードのジャケットとしては一級品である。

ところで、今回のレコードはプロモーション用の盤である。

白いラベルに文字を印刷してある。

見るとタイトルがあって「LOVE FOR SALE」。

ちょっと下に「NOT FOR SALE」。

非常にウケた。

|

|

| ROLF & JOACHIM KUHN QUARTET “RE-UNION IN BERLIN” | - 2015/11/15

- ROLF & JOACHIM KUHN QUARTET “RE-UNION IN BERLIN” CBS S62407 (GERMANY)

こんな素敵なアルバムが入荷。

昔からフリージャズ好きにはあこがれの名盤である。

私なども、ほとんど見たことも無かった。勿論再発も無かったのだが、最近、再発されたらしい。

ジャケットがカッコ良い。白地にRとEの文字を木版画で刷ったようなシンプルさ。

上部にROLF & JOACHIM と二人の兄弟の名前とタイトルを並べてある。

これが、30センチ四方の大きさに納まった時のおさまりとセンスの良さ。流石ドイツの律儀なセンスである。

兄弟そろって演奏出来た事が嬉しかったのだろう。RE−UNIONすなわち「ベルリンで再び団結」という、左翼がとても喜びそうな意味深いタイトルである。

この兄弟。兄のROLF(ロルフ)は1929年に西ドイツのケルンに生まれた。

一方の弟JOACHIM(ロアヒム)は1944年東ドイツのライプチヒ生まれ。

別々に育った二人だが、血は争えず、やっぱり音楽家になった。

その後、東西冷戦の中、兄のロルフは東のライプチヒ音楽院に学ぶ。

兄弟で一緒に演奏したかったのであろう。

そうそう、確か日本の歌で有名な滝廉太郎はライプチヒ音楽院に留学したはずだった。モトエ。

ロルフは、56年から58年までアメリカに住み、57年から58年は憧れのベニー・グッドマンに付き、楽団にも在籍しグッドマン・スタイルを吸収したのである。

そうそう評論家の油井正一の油井はグッドマンを直訳すると「良い」のでちょっとひねって油井としたと。もう、ちょっとひねった方が良かったなあ、モトエ。

ところが、ジャズ界は猛烈な速さで動いていた。

すると彼はモダン・ジャズへも興味を持ち、今度はバディデフランコ スタイルへと変わったのだ。

しかし、若さゆえか性格がチャラチャラしていたのか、まだ収まらない彼は、当時の進歩的ジャズメン同様にコルトレーン・スタイルに目を向け、またも変貌を遂げるのである。

変われるからエライ。

そんな彼が残した作品は、64年の年末に東ドイツのAMIGA(アミガ)に名盤SOLARIUS を残し、斬新さを世に示した。

そして更に一歩駒を進めたのが、65年のこの「RE-UNION IN BERLIN」なのである。考えれば東西の面倒なドイツの中で、AMIGAで作り、今度は西のCBSで作ったという、中々のしたたかさは見事である。

その後、弟は66年に亡命した。やはりそうであったか、という事である。

この二人の凄いのは、政治体制の複雑かつ冷徹な中にいて、その間を移動しつつ、生きただけでなく、世界に残る音楽を残した気概というか精神的な強さは凄かったと思う。

そんな彼らが、ソラリアス、リユニオンと続けた作品。

この先はフリージャズそのものになるはずである。

私がいつも言うので今更ではあるが、こういう、「フリー・ジャズ前夜」のアルバムが一番面白いという点に行きつくのだ。

作品は、心地よさを持った良い響きの淡々とした演奏から始まり、ベニーグッドマン、ジャズ、前衛音楽、クラシックと多くのサウンドを取り込み、そこから作り上げた斬新さで、徐々に先鋭的で冷静沈着な演奏へと進む全体の展開も実に興味深い物がある。

ロルフの偉いのは、コルトレーンスタイルと言っても、クラリネットという楽器の上品さと楽しさを絶対にはずさない所にある。

フリージャズと言っても、非常に聴き易いので、お薦めの作品である。

|

|

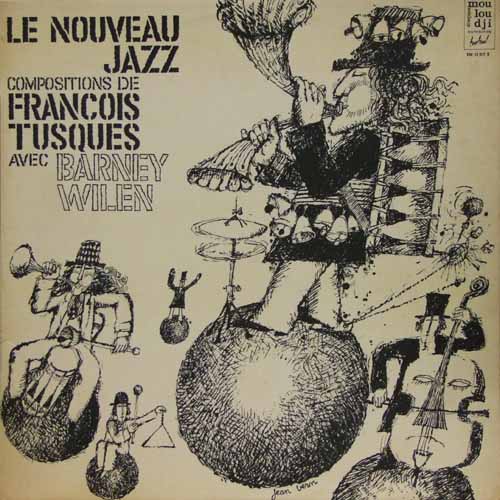

| FRANCOIS TUSQUES - BARNEY WILEN “LE NOUVEAU JAZZ” | - 2015/11/10

- FRANCOIS TUSQUES - BARNEY WILEN “LE NOUVEAU JAZZ”

DISQUES MOULOUDJI EM13.517 S (FRANCE)

珍しいアルバムの入荷。

ジャケットは漫画風で音楽隊が歩いている、球の上に乗っておとぎ話風でもある。

楽しそうにしているが、決して楽しい音楽ではない、何しろ67年のフランス・フリージャズである。

しかし、心して聴く事によりその後の、レコード人生は大きく変わる事であろう。

左上にタイトル名とトゥスクとバルネの名前を2段に書いている。大物である事の印である。

ラベルの中に写真があるのはトゥスクの顔であろうか。

このレーベルのMOULOUDZIさんは、さぞトツスクに心酔していたに違いない、何故なら前作のFREE JAZZ(EM13.507) が65年に発売されて、その評価は高かったのである。

今回はそれに、ハードバップ界から一足飛びにフルージャズ界に殴り込みを掛けた風雲児のバルネを招いての演奏であった。

出来上がった作品は期待に違わず、フランスにおけるフリージャズの作品として頂点にある、数枚の一つである。

この作品を作った人物としては重要点が二つあって、一つはリーダーのフランソワ・テゥスクであり、もう一人はバルネ・ウイランという事になる。

トゥスクのファンも、またバルネのファンもその音楽人生の流れの中で外す事の出来ない作品だという事になる。

トゥスクという人は、70年代我々がフリージャズを集め出した時から、何処がどうなのか分からないがフランスのフリージャズ界の頂点という位置づけであった。

それで一生懸命にレコードを探したのだが、なかなか入手困難な人なのであった。

それもそのはず、探せばわかる事ながら、ここぞと思われる重要作品に顔を出しているし、BERNARD VITET(ベルナール・ヴィッテ)等とも一緒に活動をしている。

1965年 FREE JAZZ (MOULOUDJI)

1967年 この LE NOUVEAU JAZZ (MOULOUDJI)

1967年 BARNEY WILEN ^ AUTO JAZZ (MPS)

1971年 INTERCOMMUNAL MUSIC (SHANDAR)

それで、だんだん重要な人なのだなあと思うようにもなったと同時に、彼等の作品はどれも一級品の価格なのだという事になったのである。

フリージャズなど一枚欠けてもどうと言う事もあるまいと思っていたのだが、所がどうしても欠けていると落ち着かない。と言う訳で、こういうレア盤を探す事になる。

この作品、A面はトゥスクのソロと2・3人、B面はバルネと演るという算段。

イギリスなどと違った、フリージャズの音楽形態を知る事になって、面白い。

ヨーロッパのフリー・ジャズは国ごとに、かなり様相が異なっているのが面白く、それがハマル原因でもある。もっともその後はどんどん交流も進み、今は無国籍、いや共産主義的な表現を使えばグローバル化ということである。

ところで、このトゥスクという人も、当時は相当の共産主義者で、いやここで 注意、彼だけではなく、フリージャズ演奏家は例外なくアナキストである。

何しろFUTURAの一枚にはレーニン、スターリン、毛沢東、などの顔をあしらったジャケットもあるほどなのだ。

私はそれが面白くて、買っていた所もあった。

どんどん話が飛んでしまう。

いずれにせよ、言いたい事は、フランス フリージャズ作品の代表作であるという事である。

|

|

| 佐藤允彦 “DEFORMATION” | - 2015/11/09

- 佐藤允彦 “DEFORMATION” 東芝EXPRESS EP-8005 (日本)

さて、珍しいアルバムの入荷。

ジャケットはボッティチェリの「ビーナスの誕生」である。

それがウラジャケにあり、表はそれを汚く赤やら暗色で塗ってしまった、どういう意味にせよデフォルメなのだが、ジャケットの上の方には1から順番に番号が振ってある。表はい〜30まで、裏は91から120である。

間が無いぞ、と心配すると問題無く内ジャケにちゃんと31から60.61から90と30づつ記載がある。

数字の意味は解らぬ、まあ、何でもいい。

内側の絵も基調はビーナスの顔で、その上に更に横尾忠則のようにごちゃごちゃ様式である。

ただ数字といい中央の時計といい、意外に律儀な性格なのであろうか。

律義さはもっとあって、辞書のDEFORMATIONの所を切り取り、ジャケに貼り付け、その意味をしっかりと解ってもらいかのように矢印を二つも書き込んでいる。

佐藤さんは意外に生真面目な性格なのね。

さて、このアルバムは、当店の開店当時、自分のコレクションだったものをちょっと安めに売った。

それ以来、一度も入荷が無かったものである。

したがって、16年ぶりの入荷という事になる。

こういうアルバムを見ると、今回もそうであるがプロモーション盤である。

如何に当時、売れなかったかという証拠でもある。

プロモ盤であるという事は紛れもない初期のプレスであり、盤は赤い色で例の東芝得意のエバークリーン・レコードなのである。盤が赤いのは、なぜか傷が目立ちにくいだけである。

さて、佐藤允彦は、意外な事にバークリー音楽院に留学している。その後の音楽活動から見ると、行かなくても良かったかと思えるのだが、行って勉強してきた。

帰国後の69年、3月に「パラジウム」東芝EP-8004を発表。

その次がこの「DEFROMATION(デフォルメーション)」という事になる。

メンツは同じ、佐藤、荒川、富樫 である。同じ初期の演奏でこちらが生である。

という事は佐藤の初期の生き生きとした、いっぱい詰まった脳の中をひっくり返したように、イメジネーションが迸る演奏なのである。

だからといってガンガンと演る訳では無い。

彼または彼らが、それまで溜めていたアイディアを新しく起こっていたフリーフォーム運動に乗せ、表現方法をいくつも考え出し、音を積み重ね、或いは取り去り、トリオと言ってもトリオでもなく、かと言ってトリオらしく、聴く者を裏切り、また驚かせた、有る時は洗練され、ある時は土着であり、ジャズだけの範疇に納まる事は勿論あるはずがない、全てを丸め、そして、まな板に広げて見せた。また「しきたり」からの脱却は、現代のゆるい社会と比べるべくも無く、非常に困難だったに違いない。

Aラスの「INTERMISSION」が婆様の念仏というのも面白い。

色々な意味で実に面白い作品である。

この人の中では一番良いかもしれない。

私はかつて日本人のジャズはあまり買っていなかったが、これは買っていたのだから、きっと珍しく気に入っていたのだろうと思う。

今日は最初から最後まで聴いたのだが、中々新鮮で、アメリカの物真似で無い日本のフリージャズ運動が起きていた事が伝わって来て、嬉しかった。

これがもっと展開されていれば、もっと違った音楽になったかもしれないなあ?

|

|

| レコードの取り置きに関して | - 2015/11/08

- 当店にて、レコードを取り置きされる方にお願いです。

一旦取り置きしたレコードは必ず、引き取っていただけよう、重ねてお願い申し上げます。

最近、取り置きのレコードを取りに来られない方が増えています。

また取り置きの行為を、購入を考える猶予期間だとお考えの方もおられます。

取り置きの後、キャンセルされる方も時々いらっしゃいます。

取り置きのキャンセルは、私にとって楽しい事ではありません。しかし、その事よりももっと悲しい事は、キャンセルされたお客様が来店しなくなる事です。せっかく顔見知りになったのに残念に思う事もあります。

結局、双方とも面白くない事である、という事です。

取り置きは、法的にも売買として成立はした物ではありません。

従って、私どもも強く迫る事はできません。

しかし、お客様への便宜を計るものとして考え、相互の信頼に基づき、必ず売買に繋がる事を前提とした措置だと考えています。

また、期間は一か月程度だと店の決めごととしています。

日記に書く事ではありませんが、書く場所がありませんので、堪らない気持ちで書かせていただきました。

よろしくお願い申し上げます。

|

|

|