HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

| JOHN LEWIS−SACHA DISTEL” AFTERNOON IN PARIS” | - 2015/11/07

- JOHN LEWIS−SACHA DISTEL” AFTERNOON IN PARIS” (VERSAILLES) MEDX 12005 (FRANCE)

思えば、久しぶりの入荷である。

最近はこういう大・名盤が出なくなった。

さらに、綺麗なものなどほとんど望むべくもない。

何しろ、ペラジャケとよばれる薄くて柔らかな紙質である。

遠くにエッフェル塔が霞んでいる。

その前の広場はコンコルド広場である、雨上がりに二人で語り合いながら歩いてくるジョン・ルイスと若きフランスのギタリストのサシャ・ディステル。

いかにもパリらしい風景で、ちょっと地味めに作ったジャケットだが何しろ、おフランスの中心地パリである。

地味に作れば作るほど目立ってしまうという事である。

いかにもパリらしさがこれでもかと演出している。

これがアメリカのアトランティックから出たときには赤と青の縦縞にまって、これまたトリコロールカラーでいかにもフランス風を煽った。フランス盤の方がしっくり来る? いや、どっちも悪くない。

サッシャ・ディステルは叔父がベルサイユ・レーベルの社長だったので、こんな立派なメンバーを集めて演奏が出来たという所か。

昔のSJ誌ではジョン・ルイスそしてMJQが中心として紹介されているが、今聴くと、これはやっぱりフランス勢が中心である。

ギターだってメンバーに負けていなくて結構良い。

残念ながら表の写真には出てないがテナーはBARNEY WILEN(バルネ・ウィラン)。

当時19歳、演奏が同じような年齢ならアメリカの天才リー・モーガンに負けない天才ぶりである。

そう、このバルネこそ2人の主役を喰ってしまったのだ。

バルネが参加した事こそ、この作品の重要性がある。

アメリカ人のような俺が俺がという押し付けがましい所がない、上品さ、味わい深さ、知性がにじみ出て、じわっと好きになるテナーで、この作品を傑作にしている。

何度聴いても、その度に泣きたくなるほど感動する。

冒頭の「I cover the waterfront(波止場に佇みて)」、ジョン・ルイスのイントロで恥じらうようにそっと始まる。

どことなく「カモメの水兵さん」を連想させるところもあって、タイトルとの絡みが日本人としては聴くと嬉しいかぎり、それをシャッシャ・ディステルが引き継ぎ、テーマの部分をたっぷり聴かせる。

曲が良いだけに気持ち良い、やがてそこにバルネが入って来て見事なテナー。

一曲目から良いとは嬉しい。

バルネの音のイマジネーションは尽きることなく湧いてくるようだ。

2曲目の「Dear old Stockholm」、これはバルネがフィーチャーされている。

バルネのテナーは19歳と思えない完成ぶり。

このアルバムのタイトル曲「Afternonn in Paris」文句はない、じっくり聴きたい名演奏。

だが、文字数も少なくなるので、先へ進む。

はやる気持ちで裏にひっくり返してと。B-1「All the things you are」を聴こう。

この曲こそが、バルネのバルネたる所以である。

例の通りジョン・ルイスの厳かなイントロがある、やがて時期は来たる。

地の底から湧き上がる、という表現がぴったりの、満を持したバルネのテナーがグワっと湧きあがり音量が上がると、この瞬間こそ「ああ、オレはジャズを聴いていた甲斐があったのだ」と思えるのである。

この瞬間、バルネこそテナー・プレイヤーとして男の中の男だと思うのだ。

難しい言葉は使わず優しい音の並びで、そんなに長いソロではないのだがなぜか光る。

いや、凄い人だった。

いいレコードだなあ。

|

|

| KENNY CLARKE “PLAYS ANDRE HODIER” | - 2015/11/04

- KENNY CLARKE “PLAYS ANDRE HODIER” PHLIPS N77.312L (FRANCE)

このアルバムは大変珍しい。

しかし、珍しい割にはどこかで聴いたことがある作品であるのは、まず米国のEPICレーベルからほぼ同時期に再発されていて、例の放射状のラベルで見覚えの方もおられると思う。

更に20年程も前になろうかフランスの出所のよく判らないが、いやに好内容の作品ばかりを集めて発売していた会社から「JAZZ IN PARIS」という名前でCDが発売され、これは結構な人気になり、売り切れたと当時知り合いが言っていた。

という事で内容は正に、おフランスの洗練されたというか、ちょっと斜に構えたというか、そんな所もお洒落感が漂っていて、古さも新しいという絶妙な作品なのである。

まあ、言ってみれば秀作なのである。

それもそのはず、メンバーが素晴らしい。

フランスの50年代当時代表選手が勢揃い。

全員がすべての曲に参加している訳では無いが、どこかに必ず参加しているという面白さ。

そう言えばANDRE HODEIR(アンドレ・オディール)という人は、フランスでは映画などの作曲で大変な有名な人で、その彼の音楽や、彼がアレンジしたジャズの有名曲をケニー・クラークがフランスのジャズメンと演奏したという作品なのである。

いわばフランスの音楽にケニー・クラークが引っ張り出されたという流れか。

ジャズとしての音楽は、リズムだけはアメリカのサウンドとセンスが必要であったという事である。

ジャケットはケニー・クラークがお洒落に髪をポマードで撫で付け、ネクタイも締めてヒップな装い。

得意げに右手のスティックを空中に放り上げ、それを正に取ろうとしている所。

その名人芸にフランス人たちに、大いにウケたに違いない。

中々微笑ましく、良いジャケットである。

しかし、この人は、その後もグングン実力を伸ばし、ついにフランシー・ボランドと双頭バンドを組み、大活躍をすることになる。

まあ、いってみればその第一歩という感じであろうか。

|

|

| VA “PASSAPORTO PER L’ITALIA” RCA VICTOR | - 2015/11/03

- VA “PASSAPORTO PER L’ITALIA” RCA VICTOR PML10319 (ITALY)

イタリアRCAのオムニバスである。

しかし、只のオムニバスに非ず。

日本において、RCAのヘレン・メリルとチェット・ベイカーのEPの存在がマニアの間で情報がはっきりするまで、このアルバムがチェット・ベイカーとヘレン・メリルの歌物としては、これが全てであったのだ。

なにしろチェットが2曲、それも彼の人生の最高の歌と言われる「IL MIO DOMANI」が収録されているのみならず、更にヘレン・メリルのトップクラスの出来の「ESTATE」が聴けるのである。

なんという美味しいオムニバスであろうか?

しかも、それらをEPで揃えようとすると、金額が一桁違う事になる。

勿論、EPにあってここにない曲もあるのだけれど、それでも十分の内容である。

以前の日記のヘレン・メリルのアルバムの所で書いたと思うのだが、このアルバムもちょうど1960年頃の作品である。

それは彼女が欧州ツアーを行いイタリアに行き、人生の最高の作品群を残した結果であり、またチェットも同様にイタリアで演奏を行い、後世に残る抜群の音楽を残せた結果である。

良い話が重なった故に出来上がったアルバムなのである。

またPOPSファンなら喜ぶ、ポール・アンカが2曲、ニールセダカも2曲イタリア語で歌っている。

ジャズ・ファンだけでなく、当時の音楽ファンのだれもが楽しめるという筋書き。

ジャケットは4発のエンジンの旅客機が離陸した姿をとらえた写真で、飛行機物はソソラれる。

そして「PASSAPORT PER L’ITALIA」すなわちイタリアへのパスポートという異国への憧れを持つように、洒落た演出なのである。

私がイタリアへ買付で行っていた時、レコード祭りの会場がちょうど空港の近くだった。

仕事が上手く行かなかったり、意地悪な日本人にチクチクといじめられた時に、外に出て空を見上げると、ちょうど飛行機が離着陸をしている所にぶつかり、飛行機が飛んでいると、日本への郷愁を抑えがたい時もあった。

ちょうどそんな飛行機の姿が、このジャケットの写真を見る度に、イメージが重なってしまう。

しかし、このアルバムはチェットとヘレン・メリルのファンには必携盤でもある。

例えEPを既に持っていようとも、LPはまた別の楽しみもあるから。

|

|

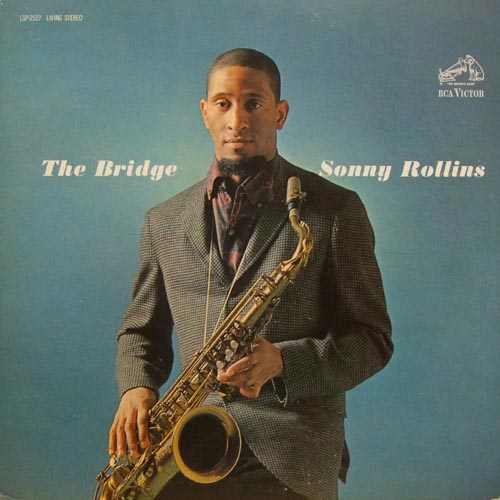

| SONNY ROLLINS “THE BRIDGE” | - 2015/11/02

- SONNY ROLLINS “THE BRIDGE” VICTOR LSP-2527 (USA)

私の好きなアルバム入荷。

ジャズの青春時代に戻るなあ。

ロリンズは49年のプロデビュ−以来、順調に仕事をこなし、マイルスの下でも重要な位置にあり、51年のDIG(PRESTIGE 7012)においては、SP時代の3分間ジャズから、長い演奏が聴かれるLP時代の幕開けに貢献するなど、モダン・ジャズの到来と時代を作って来た。

56年6月にはジャズの象徴「サキソフォンコロサス」を発表した功績が人生に輝く。

さて、同年5月の事、スタジオに遊びに来ていたコルトレーンと一曲だけ共演したのが「TENOR MADNESS」である。

マイルスはすでにコロンビアとの契約を済ませ、プレステージの録音はいわば消化試合、それに付き合うために来ていたコルトレーンである。

ロリンズとコルトレーンの最後の共演であるが、ロリンズは一歩進んだコルトレーンのサウンドに驚いたはずである。

これが人生の一つの点かと私は思うのである。

ロリンズはこの後、ブルーノート、リバーサイドとちょこちょこっと仕事があるだけ。

しかし、先輩のマイルスは56年からCOLUMBIAと契約を取付、一段上に行った。

この2年程してコルトレーンもまたアトランチックと破格の契約をすることになる。

近い者たちはメジャーに行ってしまった。

彼の心中は、いかなる思いであっただろう。

59年から61年まで、ファンには意外な、引退状態であった。

考えれば3年間仕事の無い芸人などいくらでもいるのだが、ロリンズの場合は特に日本において6・70年代になって遅ればせながら理由が取りざたされたのである。

マニアという物はそういう事である。

実は59年の引退直前にスエーデンなど欧州に行っている。

その時のメンバーが面白い。

ベースが Henry Grimes (ヘンリー・グライムス)、ドラムが Pete La Roca (ピート・ラ・ロッカ)というピアノレス。

こういうメンバーとなれば私など大興奮なのだが、プレステージのアルバム等のファンには及びもつかないメンバーである。

そのメンツでスエーデン、スランス、スイスと廻った。

これが、その後の彼の音楽即ち「THE BRIDGRE」の重要なヒントがある。これが次の点であろうか。

そして、そのまま仕事をせず練習に明け暮れる事になる。

橋の上や公園などで練習を目撃されているという事は、歯も悪くなければ健康にも別段問題が無かった事になる。

まあ、心に期するものがあったと言うのが正しい。

やがて満を持して、61年暮れ公衆の面前に姿を現し、RCAビクターと契約し、62年幕開けと同時にこの世紀の大傑作当作品「THE BRIDGE」を世に問うた。

音楽の相手はJIM HALL(ジム・ホール)。

多分、ロリンズは2・3年前から音楽関係者の注目を集めていたJIMMY GIUFFREE(ジミー・ジェフリー)の音楽表現に興味も持っていたのではないか、その相手のジム・ホールとの共演は、ロリンズは今後のアイディアにさぞ興奮したに違いない。

このアルバムの中でも、ロリンズとホール間における相互作用は、無駄がなく、音は洗練され、淡々として高い音楽性を保つ成功した録音では無かったか。

フリー・フォームのジャズを研究し行き着いた彼の音楽がここにある。

彼の今までに無かった音楽の境地がここにある。

みんなが簡単なモードに行くときに、オレは今までの手法を押し進め、誰も真似のできない高みに上がるのだと。

私はこれを聴く度に、前衛かつ伝統を外さないロリンズの才能に感動する。

これぞ前衛である。

フリージャズだけが前衛ではない。

難しい音の運びであるが、聴く者には優しいという名人芸である。

このアルバムを聴くと、人は時間を掛けてアイディアを練り上げ、満を持して作品を出す事は重要だなあ、とつくづく思う。

ロリンズの最も優れた音楽として、また当時の優れたジャズとしてこの作品は、いささかも揺らぐ事はない。

|

|

| 気 | - 2015/11/01

- 一昨日、ロサンゼルスのスペシャル・オリンピックスの大会で知合いになった人と、食事をした。

彼がワインのグラスを差し出して、「私のワインとあなたのワインの味比べをしてみて下さい」というので、へんだなあと思いながら一口、口に含むと。

あらま不思議。

彼のワインの方が「まろやか」。

他の人も同様な味わいだと感じたようだ。

勿論、同じビンから注いだワインである。

それは「気」だと。

そう言えば、彼がちょっと手の中にグラスを置いたなあと思ったのは、そういう事だった。

「気」がどういうものかという説明は私も出来ないけれど。

だれでもちょっと訓練すればこの位は出来ますというけれど、畏れ多い。

人間の力は不思議なものだ。

|

|

| HELEN MERRIL "JAZZ IN ITALY NO,8" CETRA | - 2015/10/30

- HELEN MERRIL "JAZZ IN ITALY NO,8" CETRA (ITALY)

超レア盤の入荷。

これは大変に珍しいイタリアで作られたEP、ヨーロッパ風にお洒落に言うと7インチ盤である。

チェトラ・レーベルは30年代からオペラなど手がけていたが、60年からジャズにも注目し、作られたのがこのジャズ・イン・イタリー・シリーズで同じフォーマット・デザインを使った7インチで12枚、LPは4枚ありどれも劣らぬ名盤である。 その後企画外でもう一枚ある。

さて、このヘレン・メリルのレコードはこのシリーズの中でも最も珍しく、かつ内容の出来も良い。おまけにボーカル作品は購入者がよく聴くので綺麗なものが残っていない。歌物はどうしても聴く機会が多くなってしまうから、それに応じて傷が増えるというもの。

ことろで、なぜこれほどレアかというと、ヨーロッパの知り合いコレクターの話によると、「我々は当時、ジャズは黒人の音楽であるから、歌も当然黒人ボーカルを買った。例えば、サラ・ヴォーンとかエラなど。ヘレン・メルリ等の白人ボーカルは眼中に無かった。」という事であるので、発売枚数も少ないのも想像が付く。

若干、前置きが長い。

さてこのレコード、録音舞台はスタジオであろうか後ろの壁の防音壁の見事な作りはさぞ立派な建物であろう。ピアノの前に座ったRenato Sellani(レナート・セラーニ)がサビをサラッと弾きながら目で合図すると、彼女がワンフレーズ歌って目で答える、いう流れで録音が始まったのか。

ピアノを前にして彼女が中央にいてサングラスを掛けた美人である。サングラスで目が見えないので美人かと突っ込まれると困るが美人に決まっている。ふわりとセットされたブロンドの髪に、当時の上流ファッションのカシミヤのカーディガンにパールのネックレス。これで美人でなかったら、どうする。

彼女の後ろに自信たっぷりのGianni Basso(ジャンニ・バッソ)、 右にFranco Tonani(フランコ・トナーニ)、その横に繊細そうなGiorgio Azzolini(ジョルジョ・アゾリーニ)、左端には私が好きなトロンボニストでちょっと内気そうで真剣なまなざしなDino Piana(ディノ・ピアーナ)がいる。という事はジャズにおけるオール・イタリアンズ・メンバーという事になる。

しかし、イタリアなどは写真の撮り方が本当に良いねえ!

演奏旅行で短期間だが滞在した彼女の為の、イタリア最高のメンバーによる、最高の「おもてなし」だった。

ジャケットが良いのは内容も良いの通り、歌の内容は申し分なく、たった3曲でも「Everything happens to me」「I've got you under my skin」などどれも繰り返し聴きたくなる名曲である。

この時ばかりはニューヨークのため息ではなく「ローマのため息」だったのだろう。

昨日夜遅く来られた仲良しが、聴きたいと言うので一緒に聴いた。

イタリアのは「本当に良いんだね」と感心していた。

欲しいと言うので、値段を言ったら高すぎて買えないと言っていたが、2・3日考えると帰って行った。

|

|

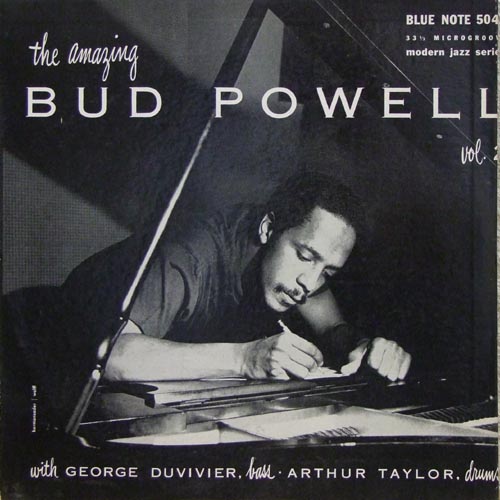

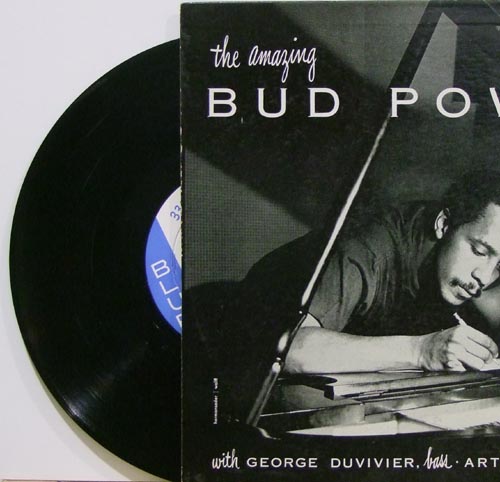

| BUD POWELL “THE AMAZING BUD POWELL VOL.2” | - 2015/10/29

- BUD POWELL “THE AMAZING BUD POWELL VOL.2” BLUE NOTE 5041 (USA)

ブルーノートの10インチを代表する一枚である。

演奏は言うに及ばず。

コレクターとして考えるに、レア度においてもトップクラスで、綺麗な物など入手困難である。

ジャケットのからにじみ出る当時の雰囲気も筆舌に尽くしがたいものがある。

また、10インチ(トウ・インチ)盤は、最初に出ただけの事があり曲順などコンパクトに纏まっていて、やっぱり良さを感じる。

と言う前置きベースに話を進めたい。

今回の出張で当店の若旦那が送って来たアルバムの中にあって、一体これはどういう事かと目をひん剥いた訳とは、実にケッタイな事であった。

ジャケットの正面から見ても解らない。

レコードを取り出そうとして口を開けようとしたら、あれ、口がない。

反対側を見ると、何と左側に口があったのである。

イタリアのコレクターが嫌がるのを数年掛けてゲットしたというこのアルバム。

そのコレクター氏の話によると、サウスポーの人のためのアルバム・カバーとして作られた、と。

まあ、それは冗談だという事にしても、何とも不思議な一物である。

良く見ると。

これは明らかに間違いで作られた物なのであろうと想像するのだが驚くなかれ、何と、ちゃんと右側に額縁があるのである。

という事は裏表逆に作ったのか?

いや、そうではあるまい。

それを見て私は「うーん」と唸ってしまった。

やるもんだね。

私も欲しい!

何も言えねぇ〜。

|

|

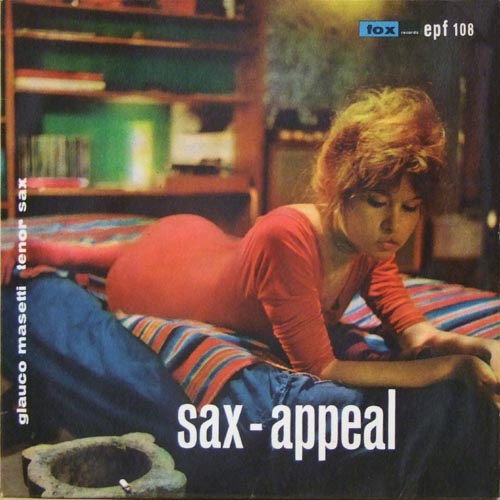

| GLAUCO MASETTI “SAX - APPEAL” | - 2015/10/28

- GLAUCO MASETTI “SAX - APPEAL” FOX epf-108 (ITALY)

本日の入荷。

入ったばかりであるが今後、二度と会う事がないと思ってしまうほど、珍しいレコードで、しかも、EPである。

ジャケットの写真を見て頂きたい。

可愛いくて、ちょっと悪そうで、お尻のあたりがムチっとして、ベットに寝そべっている写真。

手前には灰皿が置いてあって、ちびた煙草がなぜか火が灰皿の外側に向いている。

いかにもあたしは世間の常識などに捉われないのよ、不良なのよと指し示していると事が、何だかワクワクしてしまう。

写真の色調が年代を感じさせてくれるところも良い。

タイトルが、SAX−APPEAL(サックス・アピール)と色っぽさに引っ掛けた所も好ましい。

いやいや、コレクター心をくすぐる一枚である。

ところで、この艶やかな音色のテクニシャンと見受けられるアルト奏者。

どこかで聴いた事があるぞと見ていると、おおそうじゃあ、チェット・ベイカーの傑作、しかもイタリアを代表する名盤SEXTET&QUARTET(Music LPM-2094)でナイスなアルトを聴かせている人で、しかも、あの作品の魅力的なサウンドは彼に負う所が大きいのである。

そんな彼の数少ないジャズ作品。

あっちの人はレコーディングが何故かEPが多く、日本と違って何でもかんでもLPに行かない所が面白い。

という、彼の大変に珍しいEPである。

演奏時期は、多分1960年の前後であろか。

知合いのイタリア人の話。

彼は当時、卓越したテクニックとナイスなサウンドの持ち主だったが、却って才能が禍いというか、ジャズ界ではなく音楽界で売れっ子になってしまいPOPSに行ってしまった。

本人の生活面には良かったかもしれないが、ジャズの世界から見るとマイナスだったという話である。

然もあらん。

仕入価格も相当結構な金額であるが、珍し過ぎて多分、反響は少ない物と思われる。

という事で今日は、超・超レアなEP。

|

|

| ENRICO PIERANUNZI “JUST FRIENDS” | - 2015/10/27

- ENRICO PIERANUNZI “JUST FRIENDS” RIGHTTONE LP-011 (DENMARK)

このアルバムにはちょっと思い出がある。

店を始めてからヨーロッパ出張のある時、イチリアで、ピエラヌンチのスポンサーの一旦を担っていると言う自分でいう所の、ほぼレコード・ディーラーに見せられたのがこれだった。

始めて見るものだったので、持ち帰りピエラヌンチのマニアでコンプリート・コレクターだと言う人に見せたら、やっぱり見たことが無いと言う。

それから、ちょっとマニアの間に有名になり、何人かからハルズに行けばこのアルバムが入手出来るらしいとリクエストをされた。

その時は私も有頂天だったのだ。

今は昔の話である。

確かにこのアルバムは良く見ると商業ベースに乗った物でもないらしい。

ジャケの表は、タイトルとメンバーを記載しただけで、ちょっとシンプル過ぎる。

裏ジャケは一応説明も多く写真もあって体裁は整っている。

下の方に、「JAZZ WITH SAS」とあるので、やっぱりこれも大企業のスカンディナビアン航空のギブアウェーだったのだ。

ちょっとライナーを見ていると、どうもこのアルバムは自国のドラマー「OLE JORGENSEN(オーラ・ヨルゲンセン)」の為の作品であるようだ。

それは自国の音楽家を取り立てるのが目的である事は理解できる。

サックスは「JENS SONDERGAARD(エンス・ソンダーガード)」となっていて、なるほどデンマークの優秀なドラマーであり、サックス・プレイヤーを紹介したアルバムなのである。

ところで、演奏はイタリア・ローマである。

それを持ち帰ってデンマークで製品にしたのだろう。

Just Friends, These foolish things, Darn that dream, Cheese cake, The summer knowsなどスタンダードが多く、ムードがある上品な良い作品になっていて、それをピエラヌンチが引き締めると言う素晴らしさ。

お薦めできる。

しかし、ヨーロッパの企業はこういうアルバムなど音楽家等の芸術家を支援する活動があって素晴らしかった。

特にジャズで有名なところでは、KLMのピム・ヤコブス・トリオがあるし、アルファ・ロメオのサラ・ボーンのアルバム、アメリカのルートビアのブロッサム・ディアリーの歌、スエーデンのポテトチップスのモニカ・ゼッタールンド、デンマークのコーヒーメーカーのサヒブ・シハブ等、マニアの人気盤はいくつもある。

お金があるはずの日本の企業が、音楽のノベルティを作ったという話は余り聞いた事がないのが不思議である。

NISSANのゴーンさんなんか、自分の給料からたった2・3百万でCDが作れるんだから。

宣伝費の使い方も考えないとね。

いや、そういえばバブルの頃はジャズ・フェスティバルの後援はみな、日本たばこをはじめ大企業だったなあ。

それもありだったなあ。

今回入荷の物はサインがあって、裏はエンスだが表は読めない、状況から考えると音楽関係者であろう。

|

|

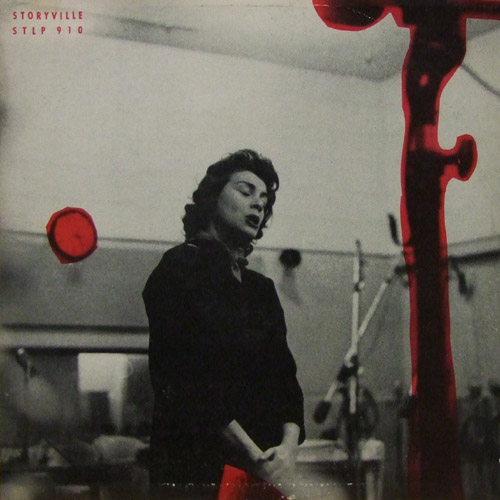

| MILLI VERNON “INTRODUCING” STORYVILLE | - 2015/10/26

- MILLI VERNON “INTRODUCING” STORYVILLE STLP910 (USA)

このアルバムは大変に珍しい。

レーベルがストリービルという1952年から始まったボストンのローカルのクラブ兼レーベル。

ボストン故にか、発売枚数も少なく、今となってはどれも幻の名盤である。

その中にあって、ミリー・バーノンのアルバムはトップクラスのレア度。

きっと当時はあまり売れなかったのだろう。

それが、いつだったか、作家の向田邦子の愛聴盤がこれだという話が出て、ミリー・バーノンも知らないジャズのマニアも競って探したのである。

考えれば、ジャズの通でもない作家の好みなど、どうでもよいのだがそれが看過できない事があって、それは我々のほぼ知らない歌手だったからである。

俺たちの知らない歌手を然も通ぶって選択するとは何たる侮辱か。

そう言えばいつぞや、石原裕次郎が好きな歌手と訊かれて、TINE LOUISE(ティナ・ルイス)だと答えたので、これもまたジャズ・マニアの我々には縁のない歌手だったので、大騒ぎになった。

まあ、そんなものである。

確かに聴けば、どちらも魅力たっぷりで一度耳にすればマニアならだれでも欲しくなってしまう。

それも、どちらも超の付くレア盤だったのである。

さて、ミリー・バーノンのジャズ・ボーカル作品はこれ一つ。

近年は未発表CDも出たらしいが、当時の発売となるとこれが燦然と輝く一枚である。

オリジナル盤がいいやね。

ジャケットはスタジオでの録音中の風景。

それなのに、右側の前景のベースのネックにそって赤い色を上から下に流したところも不思議で、更に本人の左側の壁の時計を赤いドットを落としたような感じにしたのも不思議である。

きっとこれがモダンだったのかもしれない。

だが、全体から見ると中々の幻の名盤らしさが滲み出て、見た者の印象に残る。

歌はストレートな表現で、温かみのある声が素敵。

一枚は持っていたいアルバムである。

かと言って安くはないが。

|

|

|