HAL'S DIARY

�I�[�i�[�̂ЂƂ育�ƁB���t���̗����L�ȂǁB

���܂���ɍX�V���Ă��܂��B

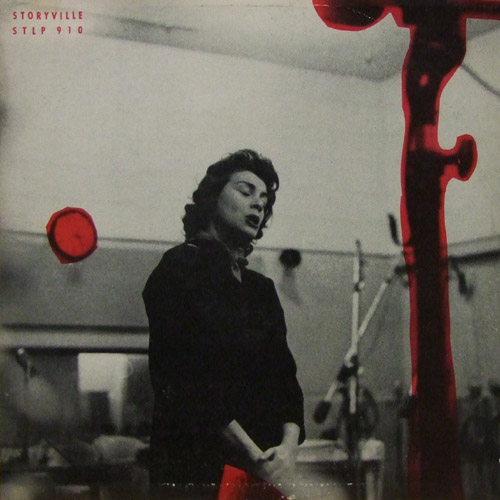

| MILLI VERNON �gINTRODUCING�h STORYVILLE | - 2015/10/26

- MILLI VERNON �gINTRODUCING�h STORYVILLE STLP910 (USA)

���̃A���o���͑�ςɒ������B

���[�x�����X�g���[�r���Ƃ����P�X�T�Q�N����n�܂����{�X�g���̃��[�J���̃N���u�����[�x���B

�{�X�g���̂ɂ��A�������������Ȃ��A���ƂȂ��Ă͂ǂ�����̖��Ղł���B

���̒��ɂ����āA�~���[�E�o�[�m���̃A���o���̓g�b�v�N���X�̃��A�x�B

�����Ɠ����͂��܂蔄��Ȃ������̂��낤�B

���ꂪ�A�����������A��Ƃ̌��c�M�q�̈����Ղ����ꂾ�Ƃ����b���o�āA�~���[�E�o�[�m�����m��Ȃ��W���Y�̃}�j�A�������ĒT�����̂ł���B

�l����A�W���Y�̒ʂł��Ȃ���Ƃ̍D�݂ȂǁA�ǂ��ł��悢�̂������ꂪ�ʼn߂ł��Ȃ����������āA����͉�X�̂قڒm��Ȃ��̎肾��������ł���B

�������̒m��Ȃ��̎��R���ʂԂ��đI������Ƃ͉����镎�J���B

��������������A�Ό��T���Y���D���ȉ̎�Ɛu����āATINE LOUISE(�e�B�i�E���C�X)���Ɠ������̂ŁA������܂��W���Y�E�}�j�A�̉�X�ɂ͉��̂Ȃ��̎肾�����̂ŁA�呛���ɂȂ����B

�܂��A����Ȃ��̂ł���B

�m���ɒ����A�ǂ�������͂����Ղ�ň�x���ɂ���}�j�A�Ȃ炾��ł��~�����Ȃ��Ă��܂��B

������A�ǂ�������̕t�����A�Ղ������̂ł���B

���āA�~���[�E�o�[�m���̃W���Y�E�{�[�J����i�͂����B

�ߔN�͖����\�b�c���o���炵�����A�����̔����ƂȂ�Ƃ��ꂪ�W�R�ƋP���ꖇ�ł���B

�I���W�i���Ղ�������ˁB

�W���P�b�g�̓X�^�W�I�ł̘^�����̕��i�B

����Ȃ̂ɁA�E���̑O�i�̃x�[�X�̃l�b�N�ɂ����ĐԂ��F���ォ�牺�ɗ������Ƃ�����s�v�c�ŁA�X�ɖ{�l�̍����̕ǂ̎��v��Ԃ��h�b�g�𗎂Ƃ����悤�Ȋ����ɂ����̂��s�v�c�ł���B

�����Ƃ��ꂪ���_���������̂�������Ȃ��B

�����A�S�̂��猩��ƒ��X�̌��̖��Ղ炵�������ݏo�āA�����҂̈�ۂɎc��B

�̂̓X�g���[�g�ȕ\���ŁA�����݂̂��鐺���f�G�B

�ꖇ�͎����Ă������A���o���ł���B

���ƌ����Ĉ����͂Ȃ����B

|

|

| �����͖Z���� | - 2015/10/24

- �����͒ʔ̃��X�g�̃f�[�^���e�̒��ł�����A�X�̎d��������A���܂��Ɉ�l�ł�����A�����Z�����ĖZ�����Ďd���������B

������ӂ܂œ����ʂ��B

�����������Ɍ����āA���������ĂȂ��������A���������ĂȂ������ƐF�X�Ɠ����悬��B

���Ԃ���������؉H�l�������ɂ��������ɂȂ鎖���A���ƌ����̂������B

�S���w���Ȃŏo�ė���P��B

�Y�ꂽ����A�Ȃ�ł��������ǁA�������A�Z�����B

�g�C���|��������ɂ������B

�������A�݂�ȃg�C�����g��Ȃ��ł����ƗL����ǁA�����͍s���Ȃ��B

�܂��A�����ɂ���Ηǂ��B

|

|

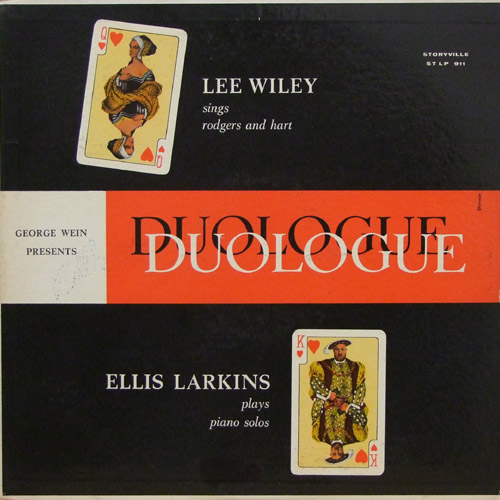

| LEE WILEY �gDUOLOGUE�h | - 2015/10/23

- LEE WILEY �gDUOLOGUE�h STORYVILLE 911 (USA)

�l�I�ɑ�D���ł��A�����I�[�f�B�I�ɖڊo�߂��A���o���ł�����B

�I�[�f�B�I�ɖڊo�߂��Ƃ������A�����{�[�J����炷�ƌ������ɖڊo�߂��Ƃ����̂��������B

����܂ł͂��̃A���o�����Ă��āA�����A�ǂ��̂��ȂƎv�������ŁA�ʂɂ���ȏ�̊����͂Ȃ������B

�������A�F�l���N�����O�t�B�����̂Q�Q�����̃t�������W�������ė��Ă���A�����{�[�J�����ƌ�����́A�I�[�f�B�I�̒��ł��W���Y�����Ƃ͂܂��قȂ鑕�u�A�A�v���[�`������A�ʔ����������Ă��ꂪ���������ɁA�{�[�J�������߂Ē������C�ɂȂ����̂ł���B

�ꎞ�A�P�O�C���`�̃{�[�J�����́A�r�o�̉̕����̂ƁA�ʔ����Ă���ȕ����蒮���Ă����B

���ăt���[�E�W���Y�Ƀn�}���Ă��������Y���y�����������B

���̒��ŁA�ł����������̂́A������O��������Ȃ����A���̃��[�E���C���[�ƃr���C�E�z���f�C�������B

���̃A���o���͍��ł��A�����閈�ɒ����B

�������Ă�����ɁA���|�E���C���[�ƃr���C�E�z���f�C�Ƃ́A���ʓ_�����鎖�ɋC���t���āA�Ђ┒�l�Ől�C�����_�ɏ��l�߂ē����̃A�����J�Љ�̑�\�I�̎�B

����̃r���C�E�z���f�C�̓W���Y�̒��_�̉̎肾�����l�ŎЉ�̐h�_���Ȃ߂���J�̐l�ŁA��l�͂܂������ꏏ�ł͂Ȃ��B

�����A���̓�l�ɂ͏����̌ǓƂƂ����̂��A�ꂵ���ƌ������A�����������ʂ̈��D�������Ă��܂��āA��ɂ��̃A���o���ƃ��f�B�E�T�e���iLADY SATIN�j���Ȃ�ǂ��������B

���[�E���C���[���ƃr���C�E�z���f�C�������Ȃ��āA���Ƀr���C�E�z���f�C���Ă���ƃ��|�E���C���[�����������Ȃ�B

��������ċC�̌����܂܂ɁA�������\��ƕ��������A�������Ċ��S���Ă���B

�ŁA����̃A���o���B

���[�E���C���[�̕���̂���̂ƁA�G���X�E���[�L���X�̃s�A�m�E�\�������݂ɔz�u���������������C�u���Ă��邩�̂悤�Ȏd�g�݁B

���[�E���C���[�̉̂̃o�b�N�̓s�A�m���W�~�[�E�W���[���Y�Ńg�����y�b�g�����r�[�E�u���t�Ƃ���܂�����̐l�B

�ޏ��͕̉̂�������Ă��āA�͕̂���V�����Ǝv���Ă���l�ɂ͂��傤�Ǘǂ��B

����̖��Ȃ��A�f�G�ȍ\���Ȃ̂ł���B

��x�A���{�Ղ��o�����A���{�Ղł��璆�X�o�Ă��Ȃ��B

�������A�܂��r���[�E�z���f�C��������ł��邪�A���[�E���C���[�Ƃ����l�̉̂��Ă���ƁA���̒��̐l�Ԃ͒N���������o���A�N�����̂��Ă���̂ɁA����ȓ�����O�̔����Ƃ����s�ׂ̒��ŁA�������l�̐S���h���Ԃ���悤�ȁA���̎����傪���݂���Ƃ����s�v�c�B

���������l������̂��Ƃ����s�v�c����������̂ł���B

������ޏ��͍ŏ��c�d�b�b�`���������ŁA�ςȐ����ƌ������R�Ń��R�[�f�B���O��f��ꂽ�̂������B

�l�Ԃ̍˔\�Ƃ������͖̂����ŕs�v�c���ˁB

|

|

| ���R�[�h�v���C���[�@�r�o�|�P�O | - 2015/10/22

- �X�̃��R�[�h�E�v���C���[���̏Ⴕ���悤���B

��]�̎��ɃT�[�E�T�[���ƎG��������B

�e�N�j�N�X�@�v���C���[�@�r�o�|�P�O�@�l�j�U

���N�̖���ł���B

�X�ł́A�g�����肪�悭�A���ɂ����A�X��78��]������̂ŁA�d�Ă���B

���͐����ǂ��Ƃ͂���Ȃ����A�قǂقǂŁA�v���g�p�Ƃ��Ă͑�ςɗǂ��@�B�ł���B

�T�[���Ƃ��������������Ȃ���C�ɂȂ�̂ŁA�e�N�j�N�X���Ȃ킿�p�i�\�j�b�N�̏C���Z���^�[�ɓd�b�����Ď��ɗ��Ă�������B

�����Ƃ���ɂ��ƁA��������ďC�������悤�Ƃ��Ă��A���i���Ȃ���ЂƂ��Ă͏C���̂��悤���Ȃ��������B

�ł��܂��A�����������邾���ł����肪�����̂ŁA�����A���Ă����������B

���������ǂ��Ȃ鎖���B

����̓W�J���y���݂ł���B

|

|

| �X�e�b�v | - 2015/10/21

- �m���������āA�b�����Ă�����A�u�ȑO�̓`�F�b�g�E�x�C�J�[�͍̉̂D���łȂ��ĂƂĂ������C�ɂȂ�Ȃ��������A�N����d�˂āA�ŋ߂͌��\�C�ɓ����Ă���v�ƁB

������āA�N����d�˂�Ƃ������͂����������̂��A�Ƃ��݂��ݎv�����B

�l�Ԃ́A�N����d�˂�x�ɁA�w�K���邱�Ƃ�����B

�d����ʂ��Ċw�Ԃ��Ƃ�����B

�{�Ŋw�Ԃ��Ƃ�����B

���Ċw�Ԃ��Ƃ�����B

�����Ċw�Ԃ��Ƃ�����B

�����āA��������A�z�����A�Ȃ̐S�̒��ɒ~�ς���A�₪�ďo����̂ɑΏ����čs���Ƃ��ɁA�o���l�����e�͈͂��L���čs���A���ꂪ�D�݂ɑ��鎖������B

����̓X�e�b�v���オ���čs���ƌ������ł���B

���h�Ȓn�ʂɂ���l��m���l�Ƃ���l�B�������A�X�e�b�v���オ������ł͖����B

�݂�Ȃ���Ȃ�ɏオ�����̂��B

������ƌ������́A�����������B

�́A����Ȃ��������̒��̎d�g�݂���Ƃ̍l�����A�o�����d�˂ė��č�����Ă����藝���ł���悤�ɂȂ����B

�������A���̎��ɂ͎����͂��͂�͂������ǂ����悤���Ȃ��A�Ƃ����b���A���Ɠ����悤�ȔN��̐l�������畷���B

�ł��A����ł����̂��Ǝv���B

�����������ł�������Ȃ����B

|

|

| LULU �gLOVE LOVES TO LOVE�h | - 2015/10/20

- LULU �gLOVE LOVES TO LOVE�h COLUMBIA SCX6201 (UK)

�p���R�����r�A�Ղ̃T���g���E�|�b�v�X�̃A���o���ł���B

LULU�i�����j�͓����A�V���E�g�̗������̎�Ƃ��āA�C�M���X�l�Ȃ���A�����J�̃|�b�v�X�E�`���[�g�ɂ�����o�����撣�艮�������B�����ɂ����l�̏��̎q�������������̃p���`�̂���S���������͍D���������B

���̃A���o���ɂ́A���̑�D���ȋȂł���uTo Sir with love�v���`���Ɏ��߂��Ă���B���܂�Ȃ��I

����łȂ��Ă��A���X�AYOU TUBE���Ō��Ă��܂��B

���̉̂̎��͑O�ɂ��������Ǝv�����A�����Ɖߋ��̃f�[�^�ɂȂ��Ă��܂��ĒT���Ă�����Ȃ������̂ŁA������x�������B���̋L����������ɁB

���̉̂́A�C�M���X�̂U�O�N��̉f��uTo Sir with love�@�M��F�����S�ɑ��z���v�̑}���̂ŁA�̎�̃����{�l���o�����A���ǂ��Ȃ��P�O��̏��q�����������Ă���B

�ܘ_�A�剉�̓A�����J�̔o�D�A�V�h�j�[�E�|���`�F�B

���̗F�l�ɂ��ƃ|���`�F�̈�Ԃ̌���f��́u��̑�{�����v���Ƃ����B

���Ɂu��̂��v�����q�b�g���A�U�O�N��ނ͑�ςȐl�C�ŁA���ɓ��{�Ő��������̂��B

���l�ƌ�����i����O�ʂɂ��āA�܂����l�̒n�ʂ̒Ⴂ���ł��邩��A���̐l�C�̐����͈����ł������B

���̔ނ��搶���ŁA�����h���̉����̒��w�ɕ��C���A�ꏊ���A���\�r��Ă������ȍZ���̂��������b�������Ƃ����V�`���G�[�V�����ɂȂ��Ă��āA������Ə����ӋC�Ȑ��k�������Ō�͏�����l�ɂȂ��đ��Ƃ��čs���Ƃ����w�����B�ǂ����ꂪ�܂��B

�C�y�Ɍ����钆�X�ʔ����f��Ȃ̂��B

���������A�f��̖ʔ������Ԃ́A�P�Ɋw�����́A�Q�ɖ@����̂ƌ��܂��Ă��邩��A���R�ʔ����Ɍ��܂��Ă���B

�f��̒��ŁA�����̃C�M���X�̐搶������҂̌��t�ɕt���čs���Ȃ��炵���A�q���B�̃A�b�v�e���|�ʼnC�މ�b�ɁA�搶���`���v���J���v���������肷��̂������B�����Ƃǂ��̍��ł����̎���ł������Ȃ̂��낤�B

���̒��̉̂��ǂ��B

Those schoolgirl days of telling tales and biting nails are gone

�i�\�b��������@�܂�����ł����@���w���̎��͉߂�����j

But in my mind I know they will still live on and on

�i���̎��̈����v���o�ŁA���Ȃ����̐S�ɐ���������j

But how do you thank someone who has taken you from crayons to perfume?

�i�N���������������Ă���A�₪�Č��g���������Ă��ꂽ�l�����ɁA�ǂ����ӂ�����ǂ��̂��낤���j

It isn't easy but I'll try

�i�ȒP�ł͂Ȃ����A��낤�Ǝv���j

���̒��ŁA�u�N���������獁���Ɏ����ւ������Ă��ꂽ�D�D�D�v�Ƃ����ӏ��ɂ�������Ⴢꂽ��B

�P�X�U�V�N�̉S�����ǁA�����Ă���ƃz�����Ƃ��Ă��܂��AჂ���B

|

|

| �t��W | - 2015/10/19

- �����̂Ƃ���A�Ȃ����}�Ɂu�t��W�v�̘b�肪�o�ė����B

�א쌳�̊W�̉i���ɂŕ����G�̏t����W�ߌ����Ă���ƁB

�����A�����q�����|�I�ɑ������āA�Ⴂ�����Ȃǂ��������ƌ��l�߂Ă���Ƃ����B

���{���ς���ė��āA�t��𔒓��̉��ɓ��X�Ə��̎q�����鎞��ɂȂ����̂��B

���������A�P�O�N���O�ɂȂ邩�A�I�����_�̒m�����̂���������u�~�X�^�[�r�c�A���Ȃ���YOU PORN�Ƃ����̂�m���Ă��邩�H�v

No�Ɠ�����ƁA����͂�����ƁA����Ƀl�b�g�Ō��Ȃ����ƃL�c�C�����������̂ŁA���{�Ō����Ȃ��Ƃ����Ȃ��ƃz�e���ł��������A�͂��S�������ăl�b�g���J���ĂČ���ƁA����܁APORN�Ƃ������������đ�ҊJ���̃I���p���[�h�B

���̓��ɂw�u�h�c�d�n�Ƃ����T�C�g�͂����Ɨǂ��ƌ����b�ɂȂ��āA�������v�炸�A���ł��ꂪ������B

�C���t���Ή����Ԃ��o���Ă��܂��Ƃ����A���̎��Ȃ�Ȃ�ł����낤�A�O�㖢���̑������B

�v���ΎႢ���ȂǁA�Ȃ�Ƃ����������ʂ��Ă���ʐ^���������āA�F�B�Ƒ呛����������A�p��E��Ŗ{���ɂ������肵�Ă����̂����X�Ȃ���v���o���B

�Ȃ�Ɖ��炵���������Ƃł��낤���A�������A�����n���炵���B

�������A���̐��̓V�����Ǝv����B

�l�ɂ���Ă̓N���b�N���߂����F�≊�ɂȂ����������B

�V���Ⴋ���A����A����Ȏq������ĂɃN���b�N��ł��̉f������ʂ����ς��ɉf���o����鐢�̒��ɂȂ����̂��B

���̊ԁA���X�ɂ���ė��������s�����́u���N�L�Q�}���v�̌��������Ă���Ƃ����I�o�T���R�l�g���̂����ɉ���ė��āA�L�Q�}��������ł���I�ƌ��߂����l�q�œ����ė������A����ȏꍇ�ł͂Ȃ��B

�L�Q�}���͂Ȃ����A�p���_�C�X�̃T�C�g�͂�����ł�����B

�@�����܂߁A�����������̃M���b�v�͂Ȃ낤�B

����Ȏ��ɏt��W�ȂǁA�����̂��o����Ɏ���āA�Ȃ�ł��Ȃ��ꖇ�̉ߋ��̑�l�����G�ł����Ȃ��B

�������A�����������o������͌���������ǂ��������ł���ɂȂ�̂��낤���ƁA�z������Ƒ�ςɕ|�����A���ȂǁA�����A���������S�z�͕s�v�Ȃ̂ŁA���S�����B

���ǁA���ɂ���������Ȃ����̂��B

|

|

| ����Ń~�[�g�\�[�X | - 2015/10/18

- ����A�n���S�ۃm�����̐V�h�䉑�̉w�̋߂�������Ă���ƁA���傤�ǒ����낾�������A�����s�o���Ă����̂ŁA����ȏꏊ�ɐl�l�����Ԃ悤�ȗ��h�ȓX�����������Ǝv�����݂��ݒ��߂�ƁA�ǂ����������̂悤�H

�܂����������ɐl�����Ԃ̂��낤���ƁA�s�v�c�Ɏv���Ċώ@����ƁA�ŔɃ~�[�g�\�[�X�������炵������������Ă����B

�ǂ�����Ȃ�Ƃ��̖�A�X�ԍۂȂ����邾�낤�ƂP�P���߂��Ɋ���Ă݂��B

�X������̘b�ɂ��ƁA�y�j���̒��̐l�C�ԑg�u���₨��A����蓹�ł����H�v�́u�Ԃ��A�r�����Ԃ̗��v�ɏo���Ƃ̎��B

���̒��ゾ�����̂ŁA���ւ̗����Ƃ̎��ł������B

�ŁA���̃~�[�g�\�[�X�B

�������A�l�����Ԃ悤�ȓX�ɂ悭���肪���ȁA�H�ׂ鏇�Ԃɂ������肪�������B

����͂܂������Ȃ������ƁB�����ĂQ�E�R���H�ׂĂ���A�����������������킹�A�S�̂������ė�����A�ւ��ʂ�����Ȃ肵�A�Ō�Ƀg�}�g�X�[�v�𒍕����Ă���ƁB

�������ɁA�˂͓X�傪�C�^���A�ŏC�Ƃ����Ƃ����ʂ�A�`�[�Y�ƍ�������ł����āA�Ȃ��Ȃ����������B

�˂����ł��H�ׂ��Ă��܂������B

�����A�����͋������Ƃ������������Ċ��蔢�ł��ׂ鎖�ɂȂ��Ă���B

�v�����̂����A���蔢�ŐH�ׂ�Ƃǂ����A���ǂ�ɂȂ��Ă��܂��B

�t�H�[�N���o���Ă��ꂽ��A�����ƃC�^���A���̖��ɂȂ�Ǝv���̂����D�D�D�D�D

�ꏊ�́A�䉑�̉w����A�V�h�ʂ��V�h�����Ɍ������A�s����s�̂�����Ɛ�̉E���ɂ���B

�u�����l�d�d�s����v�Ƃ������O�B

|

|

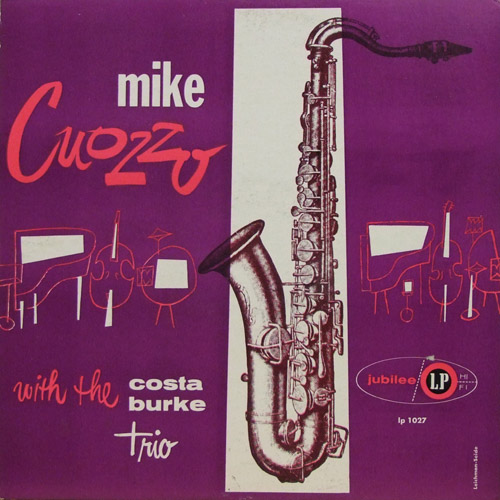

| MIKE CUOZZO �gwith the COSTA-BURKE TRIO�h | - 2015/10/17

- MIKE CUOZZO �gwith the COSTA-BURKE TRIO�h JUBILEE 1027 (USA)

����̃A���o���̓��ׂ͋v���Ԃ肾�A�������I���W�i���̐����x���ł���B

���R�A�������ǂ��B

���܂ł����X���ׂ͂��������A�ǂ����Ă��Z�J���h�̃��x���ŁA�V���b�v�̐e���Ƃ��Ă͜x������v���ł������B

JUBILEE�i�W���r���[�E���[�x���j�̐����x��������Ɗ��������̂��B

MIKE CUOZZO(�}�C�N�E�R�]�[)�Ƃ����e�i�[�T�b�N�X�̃����z�[���́A�W�X�Ƃ��Ă����ɂ����l�̃T�E���h�Ń��X�^�[�����O�̂悤�ł���A�܂��X�^���Q�b�c�̂悤�ł�����A����������Ƒ����āA�Ȃ��Ȃ����G�肪�ǂ��A�S�n�ǂ��������Ƃ��o����B

����Ȃɗǂ��Ȃ瑼�ɂ���i����R���肻���Ȃ̂����A���̒ʍD�݂̃W���Y�v���C���[�͍�i�������ɏ��Ȃ��A�f�B�X�R�O���t�B�[�����Ă��A������2���ڂŏI����Ă��܂��B

�P�X�T�T�N��Mike Cuozzo - Mighty Mike �iSavoy MG 12051�j�����āA�P�X�T�U�N�̓��A���o������ȏ��ŁA

�Ȃ�Ƃ��ܑ̂Ȃ��~���[�W�V�����ł���B

�����o�[�́A�����Ƃ�Eddie Costa ��Vinnie Burke �Ƒg��ł����悤�ŁA���Ԃł������炵���B

�������A������̍�i�̕��́AEddie Costa���s�A�m�ɏI�n���Ă���̂ŁA�R�]�[�̃����z�[�������������Ă��āA�C�������ǂ��B

Costa�̃s�A�m���m���I�ŏ�i���̂���ǂ��v���C�ł���B

Burke�̃x�[�X�̉�����������^������Ă��āA�ǂ�����������B

��i�Ƃ��Ă͕���̂Ȃ���o���Ȃ̂ł���B

�P�X�Q�T�N���܂�̂��̃e�i�[�E�v���C���[�́A����Ȃ�Α����S���Ȃ��Ă��܂��Ă����̂��ƒ��ׂČ�����A�Ȃ�ƁA���X�ƈ��ނ��Č��ƂɎQ�����A����Ȃ�̐��������߂��ƂȂ��Ă����B

�܂��A�W���Y�ł͐H���Ȃ��ƌ��r�W�l�X�E�ɔ�э����́A�l���Ƃ��Ă͕]���ł�����̂́A�W���Y�E�Ƃ��Ă͑�ϐɂ����Ƃ�������B

�܂��A������l��������l���Ƃ����Ƃ��납�B

��x�����ƁA�~�����Ȃ��Ă��܂��A���o���ł���B

������ɂ���A�e�i�[�E�����z�[���͂Ȃɂ�薣�͂����鎖�͂����܂ł��Ȃ��B

���܂��Ɏ��Ƃ��ẮA���ē��X�̗��ɂ����������������艮�A���ꂪ�u�b�n�y�y�n�v�Ƃ����������O�������̂ŁA�R�[�q�[�����݂ɍs�����тɁA�b�t�n�y�y�n���v���o���Ă����킯�ŁA���ꂪ�悯���Ɏv�����ꂪ����B

���������Ȃ��B

|

|

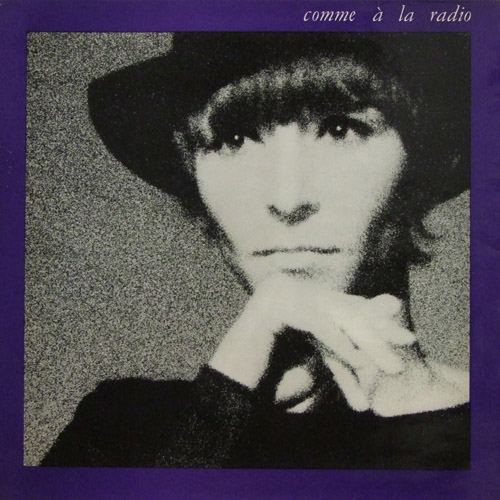

| BRIGITTE FONTAINE �gCOMME A LA RADIO�h | - 2015/10/16

- BRIGITTE FONTAINE �gCOMME A LA RADIO�h SARAVAH SH 10006 (FRANCE)

���̃A���o�����x�ɁA���͍w�����������ɖ߂�B

�C�ɓ����Ă悭�������B

�������u���W�b�g�E�t�H���e�[���̉̂��ǂ��������A���͑�D����ART ENSEMBLE OF CHICAGO������Ȑ��E�I�ȃq�b�g��i�ɓ����Ă��鎖���A�ƂĂ��ւ炵�������B

�����ł͎���̃u���W�b�g�E�t�H���e�[���̎��͂�����ƒu���Ă����A�t�����X�̃A���_�[�O���E���h�̃V�����\���̎�ŁA�]��ɂ��L���ŁA���ɂ���i�͖c��ɂ���B

�ł��邪�W���Y�֘A�Ƃ��ĐS�n�ǂ�������]��ɏo�����ǂ����āA�������ɂ͂��̈ꖇ�����m��Ȃ��̂ŁA�����悤���Ȃ��B

���܂ŁA�����̐�y������^���Ă���̂ŁA��������Q�Ƃ��ꂽ���B

����ŁA���V�J�S�֘A�ɓ���B

�`�d�n�b�͓e�Ɋp�A�n���゠����Ő�������i���D�]�������̂ŁA�č��{�y�ɋt�A������A�t�����X�ŗL���ɂȂ����Ȃ琦���ɈႢ�Ȃ��ƁA�t�ɐ�����`�Ŗ{���ō��]���ɂȂ�A�����Ƃ����ԂɃt���[�W���Y�̃G�[�X�ɂȂ����B

����Șb�����x���A�����ł������Ă���̂ŁA�����ł�������������Ȃ��̂ł��邪�A�e�Ɋp�A�ޓ��͂U�W�N���͂a�x�f�ɍ�i�\�B

����ɂU�X�N�̐����݂͈����ŁAPeople In Sorrow�iPathe�j�A�����Ă���AComme a LA radio�A�����Les Stances A Sophie�i����͂V�O�N���j�Ɨ��j�Ɏc���i�R�A���A

���ꂪ�Z���ԂŎ��X�Ɣ��\�ł���\�͂̍����́A�����ɂ����ƃ��o�C�Ƃ������ɂȂ�B

������A�����������ƃ��o�C���ɁA��i�͂ǂ�����Ɍ��I�ł���A�ǂ���Ă��A��̂ǂꂪ�ł��ޓ��炵���̂����������Ȃ��̂��B

�v�v����\��Ƃ����Ȃ���A�ǂ�����y�����Ⴄ�B

����Ȗʔ����l�B�������̂ł���

���̃A���o�������{�ŋ}�ɒ��ڂ𗁂сA���ꂽ�͎̂��͂V�O�N�㔼�ł���B

�L�鎞�A��Ђ̈�N��y�̐��ӋC�ȃ��c������ė��āA�u�r�c����ɋ����ďグ��A�u���W�b�g�E�t�H���e�[���Ƃ����l�́A���W�I�̂悤�ɁA�Ƃ������R�[�h���J�b�R�����̂ŁA���s���Ă����v�ƁB

���̎��̎������Ɋ���ė����炪�Y����Ȃ��B

�ނ��Ƃ��āA����Ȃ̂͂����ƑO�ɔ����āA�l�̈����Ղ��ƌ�������A�s���������ɋA���Ă������B

���̂��܂�D���łȂ����c����������ʔ����Ȃ����������̘b�ł���B

���g�G�B

���̍�i�Ƃ����APeople In Sorrow�ƌ����A����ł����Ă������Ă��W�X�Ƃ������̉^�т��A���̌̂���قǗ������������Ă��āA�Î⊴�������܂œ˂��l�߂����y�Ƃ͂��Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł���B

�����������{�́u�̂ю�сv�̐��_���A����炵���\�����Ă��Ȃ��ɂ��ւ�炸�A�Ȃ��������o����Ă���̂��s�v�c�Ȃ̂ł���B

���������̂����Ƃ����B

�܂��|�Ƃ����B

|

|

|