HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

| クレームのこと | - 2015/09/13

- 肉屋さんで店員と話をしていたら、こんな話が。

接客で何かの間違いがあったので客に謝った所、気分よく「いいよ、いいよ」と言ってくれた。

そうしたところ、すぐその後に本社から電話が掛かって来て、「今、客からクレームのメールが入っているが、一体何をしたのだ」と面倒になった。

店員にしてみれば、済んだ話ではなかったのかという、おかしな話。

本社からは、なぜ把握していないと余計に怒られて大変だったそうだ。

という話をして思い出した、ルノアールで働いていた人に訊いた話。

何かちょっと客に言われたので、一生懸命に謝った所、許してもらえた。

ほっとしていた数分後、本社から電話が掛かって来て、どうなっているんだと怒られた。

何が何だか、訳が分かくて困った。

要は「客は店員にいい顔をしていながら、その場で本社にメールでクレームを挙げ、本社から店員に怒らせて仕返しをするという事らしい」。

客はちょっと気に食わない店員を、自分の手を汚さないで、辞めさせてしまうような仕打ちをするらしい。

最近のクレームは絶対に自分では表に立たず、ダメージがあるやり方を平気でする。

本社もクレームの何が怖いのか、異常に反応する。

それとも社員いじめがしたいのか、解らないような状況になるらしい。

しかし、日本人も陰湿になったものである。

|

|

| 趣味と仕事 | - 2015/09/12

- 義父の話のついでに、

彼は65歳になって、仕事の要職が解けてから、俳句を始めた。

あっという間に上達し、70歳を過ぎてから句集も2・3冊出した。

最晩年のある時、家に俳句仲間から電話が掛かってきて、何やら俳句の話をしていた所、相手は「仕事なんかつまらないから俳句の方が楽しい」と言ったらしい。

そこで義父は突然大きな声になり「私は仕事の時は人生のすべてを注いだ、今でも仕事があれば一生懸命にそちらをやる、仕事はどうでもよくないんだ、お金を頂いているのが申し訳ないだろ!」と、猛烈に相手に怒ったのだ。

いつもの温和な人から想像も出来ない、仕事に対する強い思いを、まだ持っているのかと驚いた。

と同時にそれを、電話を取り次いだまま横でぼんやり聞いていた私が申し訳ない気持ちになった。

だって、私は仕事よりもジャズばかり聴いていたから。

|

|

| 洞爺丸台風 | - 2015/09/11

- 洞爺丸台風は、私は小学生だったが、毎日の新聞で父親などが騒いでいたので当時の記憶にある。

しかし、私の義父が洞爺丸事故に関係していて、家ではその話は禁句だった。

だが興味津々の私は結婚後何年も経ち、もう親父も文句は言わないだろうという頃を見計らって聴いてみた。

重い口をついて出た話である。

義父の名前は唐沢勲という。

しかし、だからといって台風でも事故の話でもなく、仕事と出世の話である。

洞爺丸事件は昭和29年(1954年)9月26日に青森と函館を結ぶ青函連絡船が台風の中、出港し事故にあったものだ。

通常、台風は日本に一旦上陸すると徐々に弱まるのだが、その時は日本海に抜けたあとも発達を続け勢いを増しそのまま津軽海峡に向かい、再び今度は日本を西から東に横断したのだ。

ひとつの台風が2度も日本に上陸した珍しい例である。

当時はレーダーなどもなく、天気情報は米軍からもらっていたくらいで、船長の判断に任されていた事、ちょっとの遅れが北海道の経済に及ぼす影響が大きかった事、洞爺丸が最新鋭で不沈艦などと呼ばれたい事もあり乗客が早く船を出せと騒いでいた事などが重なった所に、ちょうど台風の目に入った為に急激に風が弱まったことで台風が去ったかと勘違いし出港したとされる。

結局、出港後に猛烈な台風に襲われ座礁、転覆となり、死者行方不明者1500人以上という、世界の船舶三大事故にあげられる大惨事であった。

しかし、それは誰も責めることが出来ない事態で、当時他に港での混乱を避けるために、わざわざ港内から脱出し錨を下ろしていた青函丸、北見丸、日高丸、十勝丸も相次いで怒涛の中転覆したのである。

台風の中、なす術は無かったとも言える。

当時、唐沢は国鉄にいて本社の旅客営業局長という今でいう事務次官にあたる要職にあったのだが、この事件ともう一つ、昭和30年(1955年)の宇高連絡船の紫雲丸事故が続き、国鉄を引責辞任したのである。

次の国鉄総裁という話もあったほどだったので、それまでの人生の輝かしい出世は途切れた。

当時の男の子には、「末は博士か、大臣か」という時代である。

ちょうどテレビが普及し始めた頃で、テレビの映像で「官僚が初めて謝罪した大事件」となった。

「俺がテレビで謝った第一号だからな」とよく言っていた。

次の国鉄総裁となった磯崎は後輩なのだが、「テレビで先輩が謝っている情けない姿を見て発奮した」と話していたそうだ。

国鉄を辞めた後は、人生が終わったと文字通り家でぶらぶらしていたが、その後群馬県の建設会社から誘われて少しの間世話になっていたが、専門も異なり、あまり役に立たないので悪いからと、そこも辞した。

再びぶらぶらしていたが、その間、奥さんは一度も文句を言わなかった。

3年程たったある日、五島慶太の運転手が家にやって来て「話があるから連れて来いと言われたので、乗って下さい」と勝手に待っているので、そのまま車に乗り込むと、東急電鉄本社で慶太が待っていて「挨拶にも来ないで、お前は何をぐずぐずしているんだ、明日から出て来い!」と怒鳴られ、仕方なく東急に行くことになったのだ。

実は、唐沢は五島家とは付き合いが長く、叔父の唐沢俊樹は当時法務大臣で、五島慶太とは東大時代からの友人であり、その縁もあって五島昇の家庭教師として何年かを一緒に過ごした事もあり、長年の付き合いであった。

故に、よけいに東急に行くことは天下りとされるのが嫌だった事と、まして大きな事件のあと、のこのこと東急に行くことが自分の好みに合わなかったという。

官僚など出世と金の欲ばかりの連中だと、私は決めつけていたのだが、昔の話を聞いていると出世欲はあるが金銭欲はなく、意外に真っ当で正義感が強く、国の為なら命など要らんと言う、堅物でかつての官僚はこんな正義の塊だったかと、やっと開いた口から、話を聞く度に驚いたのであった。

戦中、戦後と組織を引っ張って来た人たちは、この国を何とかしようと言う気合があって、常人とは違って凄いなあと思った。

台風の話ではなくて、その後の人生の話だった。

人生設計など順調に行く人の方が少ないという事で。

|

|

| 台風の話 | - 2015/09/10

- 9月1日は防災の日。関東大震災のあった日ではあるが、伊勢湾台風から一年経ったところで、あの衝撃の台風も含めて、制定のきっかけとなったのだ。

その伊勢湾台風とその5年前に起きた、洞爺丸台風が私にとって、歴史的な台風となった。

その日にちを見たら、これ等の二つの台風は、奇しくも9月26日に起きた事なのである。

伊勢湾台風は昭和34年(1959年)、洞爺丸台風は昭和29年(1954年)に起きた。

色々な意味で、記憶にあるし、関係があるので、ちょっと思い出して見た。

まず伊勢湾台風。これだけは私も忘れない。

故郷の長野県ではよく台風が来た、雨が徐々に強くなり、それに伴って風が強くなるに連れて、私は子供ながらドキドキした。というより、栗が落ちたり果実が落ちたりして拾う事が出来るのでワクワクしていた、と言った方が当たっていた。

台風が来るのが面白かったのである。

それが、伊勢湾台風だけは違っていた。

中学1年だったと思う。

伊勢湾沿いに名古屋辺りから木曽川に沿って、猛烈に強い風と雨を持って、その地域の最も弱点を付き、次々と被害を出しながら北上したのである。

夕方から強風になっていたのだが、夜になって猛烈な風になった。その内に例によって停電になり家のあちこちにロウソクを立てたりして息を凝らしていた。

そんな日にも関わらず、母はお風呂を沸かしていたが、父は「こんな時に何をたわけた事をしているのか」と怒っていた。

雨戸などは、父と私も一緒に手伝って、あらかじめ厚い板を外からしっかり釘で打ちつけてあったので、まだ何とかなったが、時々ゴーッという音と共に内側にタワむので、恐怖心があった。

頑丈なはずの我家も、ゴーっという激しい音がくると、流石にギシギシと柱や梁が鳴った。

翌日は台風一過の秋晴れであるが、見れば近所の家でも被害が出ていた。

近所の叔父さんの話によると、夜中に心配で見ていたら、ある大きな家の屋根が凧のように空を舞ったのを見たとか、風で窓が割れた瞬間家の中に入った風が、勢いでそのまま、屋根を持ち上げるとか、それは今まで聞いた事のない話しが続出した、暴れん坊の台風だった。

翌日、学校に行くと、生徒に緊張感がみなぎっていた。

朝礼で校長先生が、生徒のだれそれの家が壊れた等と発表され、これからチームに分かれて手伝いに行く指示を受けた。

それで私達のチームが同級生の家に向かった。

途中の田んぼでは稲がなぎ倒されていて、農家の友人たちは、ウチでもどうしようも無いと嘆いていた。

友人宅に着くと、壊れた家で友達がガックリしてうつむいて、むき出しになった家の土台に座り込んでいた。

声を掛けると弱々しく肯くのであった。

屋根を失った家には空しく柱が立っているだけで、それは悲惨な状況であった。

とにかく片付けを手伝ったものの、しばらくするとその父親からは、悪いのでもう結構だからという事になり早々に引き上げた。

まあ却って足手まといだったに違いない。

それでも3日間くらいは続けたと思う。

周囲の山一帯にあるヒノキの国有林も台風で相当被害を受けた。

100年や200年以上のヒノキの大木が相当数倒れてしまい、また倒れなくても泥水を吸い上げてしまった材木には染みの黒い線がすーっと入ってしまい一級品とはならず、地元の材木屋に大量に払い下げられたのである。

|

|

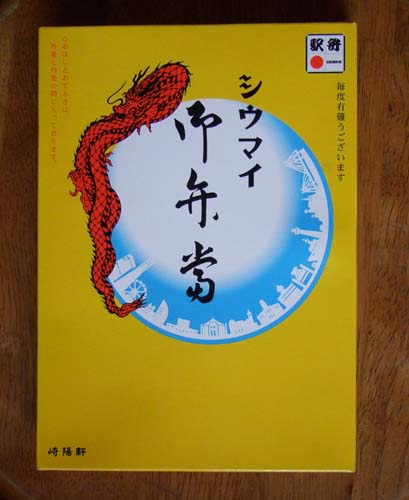

| 崎陽軒の「しゅうまい弁当」 | - 2015/09/09

- 雨も激しいので今日のお昼は、崎陽軒の「しゅうまい弁当」。

時々食べたくなって買ってくる。

この弁当は、横浜駅の弁当として昭和30年から、そのまま全く変わらない味と内容を誇る、恐るべしロングラン。

もう何年だろう、考えると60年か。

私の周囲にもこの弁当のフアンが多く、皆一様に時々買いに出かけると言っている。

又、ファンはみな弁当の内容にも詳しくて、会社のホームページなど見る必要もないらしい。

シュウマイ4・5個、鮪の照焼、卵焼き、蒲鉾、竹の子のサイコロ煮つけと、いつもの変わらぬラインアップも人気の秘訣。

更に、ここの弁当は冷えても美味しいという事である。

という事で...。

いただきま~す。

|

|

| 朝、 | - 2015/09/08

- 朝、コーヒー屋に行ったら、なんだか物々しい。

訊けば、冷蔵庫が壊れたので、入れ替えだと。

壊れたのは理由があって、霜取りをしていたのだが、もういいかと思い氷を叩いてしまった。

すると翌朝出勤してみたら、ガスが抜けてしまっていたという。

後悔しながらも、販社の担当に電話すると、フロンガスなので修理に10万円、新しく購入してもあまり変わらないと言われたので、買う事にしたと。

ちょっと前の冷蔵庫は家庭用でも、霜取りをしないといけなかった。

叩くなと必ず書いてあった。

それからみると確かに、最近の冷蔵庫には霜取りの心配はない。

さらに最近のは省エネになっていて、電気代も安い。

時代は進むなあ。

|

|

| 日本の相続税 | - 2015/09/07

- 日本の相続税。

基礎控除 3000万円

最大税率55%だと。

凄いね。

これを我が国の国民はどう思うかと私は気になって周囲の人に訊いてみた。

親の財産を只で貰う事を許さない。

金持ちの金など分捕ってしまえ。

金持ちを無くせば、社会が平等になると。

みんなの口癖は「平等」だというところであった。

相続税でお金を取ってしまう事に、喜んでいる人が意外に多くいたので、ああそんなものかと納得した。

しかし本当にそれで良いのか。

日本の国は自由主義国家で私有財産が認められている。

故に一生懸命に働き、家を建て財産を残そうとしている。

あとに続く子供達にも辛い思いをさせたくないし。

しかし、以前からもずっとそうなのだが、親が死に相続という状況が生じた時、みな初めて多額の相続税に驚くのである。すでに従来の相続税でもそうだったのだ。

私が聞いた人たちは「まさか、ここまで」と、言った人もいた。

結局、私有財産とは名ばかりで、国家に吸い尽くされると言う現実を知る事になる。

それで、皆そういう目に合った人たちが口にすることは、「日本は共産国家」だったのだ、というのである。

この現実をどうみるか?

アメリカなど税率だけみると日本に近そうだが、基礎控除が500万ドル、配偶者は免除。

要するに控除が5億あり、配偶者は無税という事になるので、まあまあの金持ちもあまり心配はない。

イギリスなど40%だが、控除32万ポンド、配偶者免除。

ドイツなど50万ユーロ、子供は40万ユーロ。

フランスなど子供ひとり10万ユーロだが配偶者免除で、最低5%。

イタリアなど無税になったのではなかったか。

これだけ見ても日本がいかに私有財産を認めたがらない國かという事が分かる。

気が付いた人がいると思うが、日本では相続税は「罰金」だと考えてほぼ間違いではない。

いや、そう思って差し支えない。

我々日本国の安定は、社会の安定、地域の安定、家庭の安定と順に守るべき単位が備わっている。

それが基本であるのだが、家庭の存続とか繁栄が一切抜けてしまったのが、現代日本の仕組みだという事が良く分かる。

要は儲かり過ぎたヤツは罰金だと。

国民に対する考え方は共産国家中国とあまり変わらないのである。

いやもっとひどいかも知れない、もし共産国家でなければ江戸時代である。「百姓は生かさぬように殺さぬように」という言葉が、今なお生きているのである。

それが自由経済、自由主義国家という所が可笑しい。

今後、日本人の金持ち個人・企業共に、どんどん外国に逃げだす事は間違いない。

子供の外国語教育が盛んな訳が良く分かる。

安倍首相が右翼だとマスコミなどで言われている。

こうして考えると全然、右翼でもない。

じゃあ、なんだろう?

|

|

| 国境 | - 2015/09/06

- 時々仕事が終わった後に行く中華料理屋。

餃子が美味しいので行く事にしている。

オジサンは、餃子を買いに自民党の「二階さんが,三回来た」などと喜んでいる。

前にも書いたかも知れない。

いずれにせよ、そこの壁に大きな中国の地図が貼ってあって、私はその地図を見ると嬉しくて仕方がない。

なぜなら、尖閣列島と台湾の間に国境線がある。

太くて赤い線がくっきり。

尖閣列島は日本領になっている。

そんなに古いものではなかった。

国家管理の厳しい共産国家中国政府が認めた証拠である。

ところが、昨日行ったら、何と地図が新しく変わっていて、よくよく見ると、国境線がなくなっていた。

うーん、例え一千万人死んでも、台湾を取り戻すんだと言っていた中華料理屋のオジサン、やるなあ。

さりげなく国境紛争があるなあ。

|

|

| 消費税 | - 2015/09/04

- 安倍首相、安保法制については頑張っているようだが、景気に関しては、全く駄目だった。

今後も多分、駄目だろう。

景気が上向いていると言っているのだが、世の中は実は非常に不景気である。

政府が考えている好景気と言うのは、一部の大企業のみで、それも業界一位の企業だけ。

ごく一部の大手だけが競争に打ち勝ちマーケット拡大に成功し、その数字を基に見て、あたかも社会全体が良いかのように映っているだけ。

要は、消費税8%に値上げした事が、いかに中小小売店を圧迫したことか。

景気対策と言いながら、片方で平気で税金値上げはいかにも愚かである。

それが次回は10%に値上げだと。

もうすぐに悪夢の消費税10%がやってくる。

段階的に挙げれば被害が少ないとでも思っていたとしたら、間違いなく指導者失格。

消費税が上がった瞬間から一年以上にわたり、売り上げは落ちる。

ダメージを連続2度与えられたら、我々はもう立ち直れない。

一度で10%に揚げた方がましだった。

所詮は金持ちだけのための首相だったということである。

更に驚いた事に、新聞に出ていたのだが、10%になったときに、貧乏人が可哀想だから、その差額分を返してくれると。

馬鹿も休み休み言えという事。

「バラマキ」は愚かな政治の典型である。

バラヤキ政策で失敗した国は、調べればいくらでも出てくる。

民主党がバラマキをやっても、ウケなかった事をお忘れか?

昔、誰だったか渡辺美智雄だったと思うのだが、テレビで言った事が「みなさん、税金からあれを払え、これを払えと言いますが、もしそうするとしたらその裏には何人の担当者がいて、その経費が幾ら掛かると思いますか?年金だって予算の半分近くは人件費なんですよ」と。

いや、今の時代を予測していたのかと感心する。

バラマキは、結局税金の中から経費を沢山使うだけの事なのだが、もらえるとなると国民は誰も怒らない。

しかし、実際は人を雇い経費が膨らむのである。

差額など、それ相当を返還したければ、税金で控除すれば良い話である。

人気取りの官僚やどの政党であろうと、彼等のずるさに引っかかってはいけない。

これぞ、衆愚政治と言われる所以である。

もう、日本は駄目だな、右も左も同じだ。

|

|

| 50年代のスピーカー | - 2015/09/03

- 昨日の夕方は、仕事をさぼってオーディオ仲間のお宅訪問。

こんなのが倉庫から出て来たと可愛らしい2本。

タンノイのⅢLZ、25センチのフルレンジで古い物。

通常見る箱とちょっと異なっていて、よく見る箱より以前の箱で台形になっていて、更に上部を「籐」にして音が天井からも抜けるようになっている。これがミソか。

音は元気溌剌で素晴らしい表現、これを知っていたら他の物を買わずに済んだと大笑い。

これがタンノイかと思えるはっきりした音で狭い家の中でも大きな音を出さなくても十分である。

これはオーディオ仲間の一人が譲り受ける話になった。

家に持ち帰ってもきっと満足するに違いない。

次に、こんなのもあるよと出て来たのが、エレクトロ・ボイスの20センチのフルレンジ

箱はバロネットという後ろがコーナー型になっていて、モノラルで使っていた時代であろう。

ユニットはPS8Bといい、前期の時代物で、アルミのセンターになっている。

音は若干ヨーロッパ的な上品さでかつ良好。ただ、帯域が極めて狭い。

一応、箱の後ろから低音が漏れる仕組みになっていて、コーナーに設置する事により、低域を補う事になっているのであろう。

しかし現代の我々はどうしても低音がないと満足しない。大型のウーファーと3ウェイなどという事になろうか、と話していると、そう言う事だからパトリシアを買えと言う事だと友人がいう。

という事は、20センチのフルレンジを真っ当に鳴らすためにパトリシアは出来た、という事か?

人の声を思った通りに鳴らすためには、技術者という人は、あれ程の大きさの箱とシステムが必要だと思ったという事である。

それだけの価値のある見事な「人の声」であった。

しかし、むつかしそうなスピーカーだ。

いや、割り切れば簡単なことである。

(後日談、近所にお住いの音楽家の夫妻が気にいって購入されたようだが、話によると、部屋に持ってって鳴らした所、見事に低域がでた。考えたら実家にあった古木で床板を張ったので、その事が良かったのでないかという話であった)

更に、こんなのもあるよと出て来たものはハートレイ(Hartley)の25センチのフルレンジ。

良く見る(?よくも見ないな)のは白い色のコーン紙だが、見せられたのはコーン紙が黒い色で、こんなものは初めて見た。

説明によると、この会社がアメリカに引っ越す前にイギリスで作っていた頃のものだと。それは古いなあ。

音はメリハリのある素敵な音色。

50年代の女性ボーカルなど声に粘りは出るしムードも満点。

型番は215MSという。

シュワルツコップもカーメンマクレも完璧であった。

ネットで調べてもこの型番は出てこなかった。

三者とも素敵な音色だが、面白い事に、50年代、アメリカではエレクトロ・ボイスのこの20センチは、ウエスタンの755よりも高額だったそうだ。

また、ハートレイの方も、イギリスではタンノイの15インチのREDよりも高額な商品だったそうだ。

成程なあと感心した。

オーディオという物が、当時いかに「人の声」を再生する事に力を注いでいて、また、それがいかに困難であったかという証拠である。

恐るべし50年代の20~25センチ・クラスのスピーカー・ユニット。

考えていると大型は要らなくなってしまうが。

|

|

|