HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

| 昇圧トランスの事 | - 2015/09/02

- 私が現在使用中の昇圧トランス。

ステレオ用にスタンコア(STANCOR)のトランス。

これは2個のトランスを友人が知合いに頼んで箱に詰めて頂いたもの。

ステンレスの筐体に入れてあるので、トランスは見えないが、開けてみると綺麗に並んでいて、ウエスタンの線を使ってある。良い仕事である。

以前は、同じトランスをアルミのボディの上に二つ乗せてあ、まあ普通のトランスのイメージの物を使っていたが、聞き比べた所、同じスタンコアでも、スチールとアルミの音の違いが出たので、ジャズとしてはスチールの方が好ましかったので、私としてはこれにした。

本当はどっちも持っていたかったが、友人がお互い一つづつ持っていようというので、一つだけ。

本当はもう一個欲しい。

音は、ごく普通の音である。

もう一つ、モノラル用。

これは、メーカーは良く分からないがオーストラリア製である。

オーディオにオーストラリアとは聞かないなあと思うのだが、なんでも米国ウエスタンの現地でのパーツ供給として、作られた物らしい。

友人か持って来て、これは良いよ、というので借りて使い気に入っていたのだが、返せと言われて値段を聞くと、ちょっと高かったので返却したのだ。

ところが映画「道」の女ではないけれど、私の家から消えてしまったとたんに、角がひっこんでいるデザインも50年代の凝りようが素敵だし、やっぱりあの音だったと思い、未練がましくもう一回返してもらったものだ。

友人も、お前は面倒なやつだなという様子で、返してくれた。

借りていると有難味がないので、ああこんな音かと思うのだが、無くなって見るとあれは良い音だったと。

それで、今度は購入するからという事にした。

それで、友人宅に行ったら、同じ物がもう一つあって、二つ揃ったらステレオになるから欲しいなあと思ったのだが、なんともう一つの方は筐体が黒。それも縮緬仕上げで素敵、でも色違いは嬉しくないなあと思い欲しいとは言えなかった。黒の方がもっと良かったかな?

でも、本当は二つ買ってしまえば良かったと思っている。

音は、大人し目の音というか、柔らかい音でこれも普通。

ジャズとしてはどうかな、と思わない訳ではないが、私の経験ではジャズを聴く場合は他のアンプやスピーカーが強めの音の物を選択する事が多くなってしまうので、トランスの選択は大人目の物の方が合う事がある。

プレイヤーはトーレンス124が3台なのだが、一台はバリレラを付けているのでトランスは不要。

トランスの要らないカートリッジという物は、ケーブルも1セットは不要でもあるので、金が掛からない所が大変に有り難いものである。

オーディオの趣味というものは、システムを導入した後で、やれカートリッジだ、やれ昇圧トランスだ、やれケーブルだと、意外に多額のお金が掛かる。

本当は、この部分を念頭に入れていない事が多く、後から後からあれだこれだとお金が掛かるのがシンドイ。

でも、これも趣味の楽しみのひとつでもある。

(写真 左がスタンコア、右がウエスタン用モノラルトランス)

|

|

| ケーブル | - 2015/09/01

- 友人が新しいケーブルを作ったと見せに来た。

銀線だと。

銀は嫌いだと私がいうと、「いやいや、それがね」という。

何でも、人工衛星に使われている銀線を入手して、これは只物では無いと直感したと。

それで、試聴してみると、やっぱり銀特有の高音のキシキシ感がある。

あるが、かなり良い。

今までの銀とは違う。

これは、ちょっとイケるかもと考えていると「これだけではない」と、取出した自作の新製品、って一本しかないけど。

なんでも銀線の周囲に細い銅線を這わせてあると。

聴けば、まろやかになって綺麗な高音、かつ低音はちゃんと出ている。

早速、実験的に使っている。

私のお気に入りの一本になりそう。

しかし、注文で作ってもらったら高いかもしれないな。

|

|

| マンション、富久クロス | - 2015/08/31

- 新宿区1丁目の近くの富久町、新宿御苑から歩いて5分の、高層マンション。

周囲は一戸建てがぐるっと囲む地域に、迷惑なマンション、それも55階建ての高さ。

どうして一戸建ての街に、こういった高層マンションを平気で作るのか理解に苦しむ。

地元でも評判は良くない。

それは当然で、突然太陽も見えなくなるような建物が出来て嬉しい人が居るはずがない。

所で、販売状況は完売だったようだ。

店はイトウヨーカ堂が入る予定で準備万端。

それで、管理事務所が一斉に引っ越しをされては敵わないと、勢い、それぞれの入居者に、引っ越しにスケジュールを尋ねたらしい。

すると、引越して予定の無い人が2/3もいたらしい。

居住するつもりもない人達が、ただ購入したわけで、管理事務所ガックリ。

要は中国人などが財テクだかマネーロンダリングだかで買っただけ。

住む気はないと。

実際、居住者にしたら住む人が少ないと、安全面でも人通りが無いわけで、物騒でいけない。

不安になる人も出て来た。

オマケにここは近い駅が新宿御苑で歩いて5分は掛かる、夜は商店街でないので暗い。

もう、売ってしまおうかな、と言っている人もいる。

よくもまあ、こんな迷惑なマンションを作ったモノである。

日本の高層ビルの建設もいい加減にしないと。

先進国とはとても言えない。

|

|

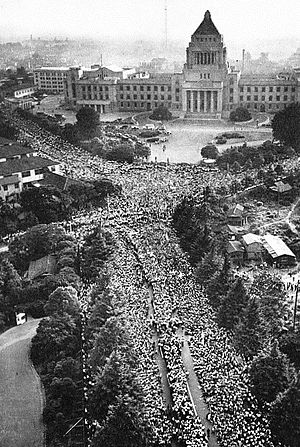

| 安全保障関連法案 | - 2015/08/30

- 最近の「安全保障関連法案」の反対運動は、まだ続いている。

特に今回目立つ、「3拍子の行進」などは日本人の体質ではないので、どこの国の方々か想像が付く。

他人の国でよくもまあ反対運動が出来るものかと感心する。

ニュースでも組織の公式発表12万人とかテレビ朝日が言っていたが、警察の発表は12,000人だったし、別に日本中で盛り上がっているわけでもない。

まあ、職業デモ隊が仕事をしているのだろう。

ところで、それで思い出すのだが、かつての学生運動、安保闘争の頃の動員数と比較してみよう。

60年安保の時の動員数は連日凄い物があったが、最高は圧倒的で13万人。

議事堂前のみならず、人の列がずっと続いていた。

全学連として、求心力があった頃で、私の姉も盛んにデモに参加していて、血気盛んというか女だてらと言うか、盛んに政府批判をしていた事が記憶にある。

参考の写真を借りて見ると、確かに凄い人数である。

その後の、我々の世代の70年安保は組織分裂が進み、圧倒的な数というよりは、地域ごとにデモというよりは、投石などの直接行動があって市街戦の一歩手前という感じであった。

学生側が投石・棒なら、国家権力側は催涙弾と、これはこれで中々の見ものであった。

まてよ、そう言えば火炎瓶という武器もあって、機動隊員の中には殉職した人がいたと聞いた。

あれに銃などの武器を供給出来たら、もしかして革命だったかもしれないと思わない訳ではないが、所詮そこまでの革命戦士でもなくみんな小粒で、資金も援助も無かったということであろう。

坂本龍馬やビンラディンのようにバックに付く金・物がなかったんだな。

しかし60年も70年の時も、バックに共産国がいて、相当数の工作員が入り込んでいたという話が後から出たが、どちらも武器を供給するほどは、運動家に力が無いと見切られていたのであろう。

よく考えて見ると、どちらの時も安保反対と言いながら、日本の独立を考えていたかと言うと、それは危なくて共産国家建設と言ったものの、結局ソ連の下に入ると言う、アメリカの代わりにソ連の植民地化でしかなかったのだと、今になってつくづく思う。

こうして過去から現在考えると、日本の政治運動は、結局はどこかの国の傘下に入るという前提が見えて来てしまう。

故に、日本の政治運動に「日の丸」の旗が無いのはそのせいである。

国を守ると言う重要な事に関して言えば、現行憲法は日米安保条約ありきの弱い憲法だと知って置く必要はある。

|

|

| 男はつらい | - 2015/08/28

- この間知り合いが、奥様が空港から電話を掛けて来て、「今から韓国に行くから」と言われてしまい、ガッカリしていた。

そういえばそんな話は一杯あって、夕食時に奥様から「明日からハワイ旅行で一週間いませんからね」といきなり言われてしまった人もいる。

そういう話をしていたら、もう一つ同じような話があって、朝寝ていたら「今からゴルフで今日は○○ホテルに泊まりますから」とさっと出かけて行った話もある。

もっとすごいのは、夕食の時子供たちが明日はディズニーランドに行くと喜んでいたのでみんなで行こうと話していた、朝起きたら家の中には自分一人だった、という話もある。

そういう時代ということで......?

男につらい世の中だね。

|

|

| ブルースの事。 | - 2015/08/27

- 今朝、入荷のレコードを整理していたら出て来た、こんなアルバムが。

松本英彦・宮沢昭・松浦ヤスノブ “恍惚のテナーサックス” 日本ビクター SJV-227

「テナーサックス・三大プレイヤーの豪華な競演」というサブタイトルが付けられた、当時のヒット作品だった事が伺える。

青江美奈の恍惚のブルースから始まって、ムード歌謡をムード・テナーで聴かせ、さらに3人のテナーサックスが4曲づつ演奏し、そのサウンドの違いを聴かせようという念の入れよう。

当時のステレオが流行り始めた日本で、我々の親の世代が女房と共に、あるいは彼女を家に連れて来て、ムードに浸ったのだろうと思うと、あの時代に戻りたい気になる。

こういうのは面白いもので、三者三様のサウンドがあって、その違いは明白。

私も思わず、最後まで聴いてしまった。

ヨーロッパなどでは、こういうムードミュージックの演奏は一流音楽家がやることになっている。

それはムード音楽こそ演奏家の音楽性が高くないと、下品になってしまうからである。

そういう意味では、今回のこのアルバムは中々の出来であった。

ところで、私が気に留めたのは、このアルバムのライナーの事。

日本におけるブルースの概念の事を書いているのだが、ちょっと紹介すると。

「日本ではブルースという言葉がずっと広い意味で使われ、ブルーなメロディーを持ったスロー・ナンバーをこの名で呼ぶようになりました」

そうなのだ、日本のブルースは、アメリカで始まった本来のブルースとはかけ離れているのだが、ブルーな気分の歌だからブルースとなったのだ。結局は歌謡曲のジャンルの中の話である。

解りやすい説明で、これ以上の説明のしようのない所である。

ところで、ブルースだけではない、サンバも日本に来ると「てんとう虫のサンバ」になるし、フラメンコも「星のフラメンコ」になったし、BE−BOPも「ビーバップ・ハイスクール」になった。

よく分からない所が、また日本の良いところなのだろう。

しかし、アルバムの細かい所も聴いたり読んだりしていると勉強になる。

|

|

| 最近の年寄 | - 2015/08/26

- 最近、どうもジジ・ババの悪行?、悪行というほどでもないが、なんだかマナーと言うか、目に余る物がある。

今朝も、りそな銀行のずらっと並んだATMの前で、備え付けの電話機を取り上げた80歳前後のオジイさん。

「カードが出て来ないぞ、どうなっているんだ、えっ、すぐに来いよ!いいな、直ぐに来いよ」と大声。

偉そうに指図する所が、聞いていて気に障る。

ガードマンがすっ飛んで言って、「少々お待ち下さい。直ぐに係りが参りますから」と平身低頭。

そこへ小走りにやって来た若い女性、落着いた様子で機械の後ろに回ったと思ったら、すぐに戻り

「お客様、カードは入れておりませんね」

「そんなことはねえよ、出て来ねんだよ!」と怒鳴る。

「いえ、入れておりません。確認して下さい」

「何を言っているんだよ、無いと言ったら、ない」

「一度おカバンの中をお調べになって下さい」

「あん?」

と言いながらカバンの中などを見ていると、財布の中にあった。

「ああ、あったよ」

そのまま、何もいわずに、スタスタと帰っていった。その逃げ足の速い事。

女性は落ち着いた様子で、何でも無い顔で戻った。

きっといつもの事なのだろう。

最近こういう老人の口汚い怒鳴り声を新宿のあちこちで耳にする。

私には関係ない話しではあるが社会に申し訳ない気になる、だって同じジジイだから。

|

|

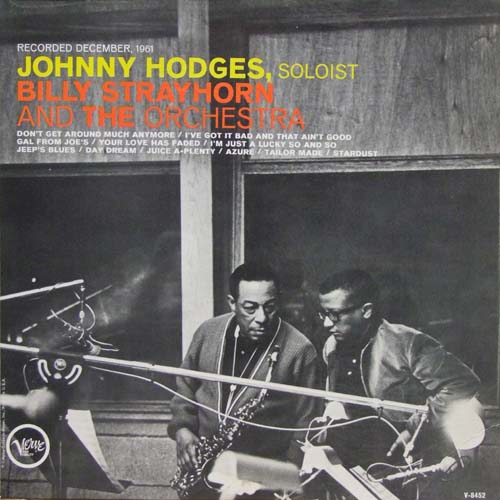

| JOHNNY HODGES “SOLOIST BILLY STRAYHORN AND THE ORCHESTRA” | - 2015/08/25

- JOHNNY HODGES “SOLOIST BILLY STRAYHORN AND THE ORCHESTRA” VERVE V-8452 (USA)

ホッジスのアルバムの後期の作品中、最も出来の良いアルバムである。

私もホッジスが好きで、かなりの作品を聴いた。どれもがそれぞれ聴き所があり、どれもがそれぞれ楽しめるという所に置いては、エリントンの作品と同様である。

評論家が推していなくても、十分に楽しめる事は間違いない。

優れた音楽家の中でも更に目立つ人たちは、違うものだと感心させられる。

その中にあって、ホッジスのこの作品は60年代からの作品に於いて、別格の出来なのである。

何しろ、冒頭からきらびやかなサウンドに驚く。

ホッジスのアルバムはどれも良い音のサックスを聞かされるので、もう当然だと思っていると、このアルバムは更にキラビヤカなのである。

録音が良いので、マスターテープがそうなのかもしれないが、情緒、凝ったサウンド、ユニゾン、ピアノの音、当然ホッジスのサウンドとどれも上出来。

また音楽自体のメロディも素敵で飽きることなく最後まで、朗々と鳴るビッグバンド・サウンドを大いに楽しめる。

良く考えると、やっぱりこれはストレイホーンのアレンジ及び指揮の才能が輝いた作品なのかと気が付く。

面白い事にストレイホーンは曲の雰囲気作りに専念したかったのか、ここではヒピアノはJIMMY JONES(ジミー・ジョーンズ)に弾かせている。

きっと、力の入った作品だったのだろうと、私も思う。

ひょっとするとエリントン楽団関係で数多くの作品に名を留めてきたが、もっとも全面に出た作品としてはこれくらいなのではないかと思う、もう一つのストレイホーンの有名な作品は「And, His Mother calld him, Bill… 」

となってしまい、これではジャケットに名前があると言え死後のリリースの余りに悲しい。

この作品はホッジスの作品でもあり、ストレイホーンの代表作でもある。

いや、クラシックの協奏曲と同じという事で、ストレーホーン指揮・編曲、アルトサックスのソリストがホッジスという事であり、我々の協奏曲はこれだと黒人音楽とはかくあるものぞという所を社会に示したものなのだ。

出来れば、ぜひ聴いておいて頂きたいと、切に願う。

|

|

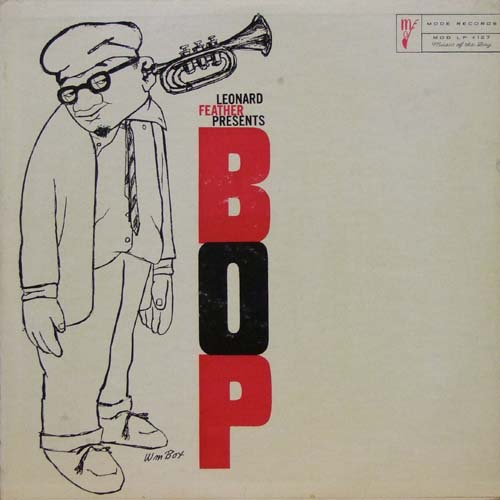

| “LEONARLD FEATHER PRESENTS BOP” MODE #127 | - 2015/08/24

- LEORARD FEATHER “LEONARLD FEATHER PRESENTS BOP” MODE #127 (USA)

昔はしょっちゅう目にしたのだが、最近にしてはちょっと珍しいアルバム。

数少ないアルバムを短期に出しそのまま消えた、ウエスト・コーストのマイナー・レーベルMODEから発売されたものである。

会社は西海岸だが、ジャズメンは東の一流所のGeorge Wallington, Phil Woods, Than Jones, Curley Russell等を揃えた。

従って録音はニューヨークで、1957年の8月の事である。

プロデューサーとしてのレナード・フェザーの狙いは、10年前BE-BOP全盛時におけるニューヨーク52番街のクラブにおけるの、当時の典型的な雰囲気と音楽スタイルの復興にあった。

10年も経てば、BE−BOPの全盛を知らない若手もいるが、新旧織り交ぜそれなりのBOPバンドが出来上がった。

特にフィル・ウッズは当時26歳、チャーリー・パーカーに憧れ、そのフォロワーとして文句ない選択である。

彼のサウンドは溌剌としてスイング感良し、創造性ありと文句ない。

その後パーカーの未亡人chanと結婚し59年に渡仏するわけで、最も良い時代だったのかもしれない。

B面の「Salt Peanuts」においては、パーカーの当時5歳の息子「Charles Baird Parker(チャールス・バイヤード)」が素人臭いながらも一生懸命に「ソッ・ピーナツ、ソッ・ピーナツ」と声を張り上げているのも、感慨深い物がある。

ジャケットは例のMODEの漫画のカバーで、耳にトランペットを突っ込んだ男が突っ立っており、中央に縦書きでBOPと大書きされている。

なかなかの迫力というか面白い構図である。

このアルバムは70年代の我々コレクターに取っては、いつかは欲しいアルバムで、大人気だったのである。

がしかし、バブルの頃には、別に人気盤でも無くなっていた。

ブルーノートなどのはっきりしたブランドが出来上がったせいでもあろうか。

しかし、今こうして聴いていると、BE−BOPであり、かつ10年後のハードバップであり、いやはや魅力たっぷりのアルバムで捨てがたい味がある。

昔のマニアは良く勉強していたのだと、感心してしまった。

この辺りのMODEは、予算の関係か紙質も落としてジャケットの作りもしっかりしていない。

更にジャケットの右上に値札を剥がした跡もある。

しかし、よく見ると今回のは、剥がし跡が無い!

再びしかし、盤質となるとシャーシャーと雨降り盤が多い。今回ももちろんそういう盤質である。

まあ、あの時代は針圧も10グラムもあり、そんな事ではビクともしないオーディオ機器だった事を考えれば、納得するしかない。

たしかに、個人宅の8グラムの針圧のプレイヤーでは気になる物ではなかった。

|

|

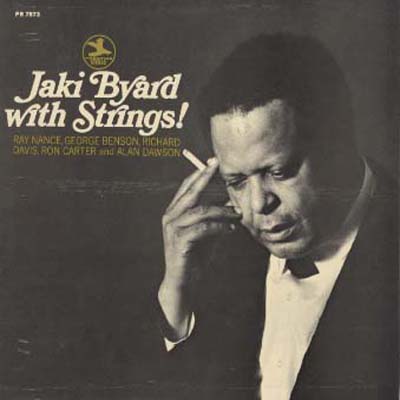

| JAKI BYARD “WITH STRINGS” | - 2015/08/23

- JAKI BYARD “WITH STRINGS” PRESTIGE 7573 (USA)

この作品はあまり気にする人はいないと思うけれど、ちょっと面白い作品なので。

先日のホッジスの「Don’t sleep in the subway」がポップスのヒット曲からの借り物だったので、今日もポップス借り物つながり。

このアルバムには「Music to watch girls by」邦題「恋はリズムにのせて」がある。

これは当時相当流行ったので、いまだ記憶がある方は多いと思う。

まず、Andy Williams(アンディ・ウイリアムス)が歌物、ハーブ・アルパーが代表するアメリアッチという今は聞かれないメキシカン・スタイルのトランペットがノリノリな演奏でやって、また大ヒット。演奏者は記憶にないが、多くのミュージシャンが演奏した。

そもそもペプシ・コーラのTVコマーシャルだったようで、それが大ヒットとなった。

かつてはペプシも、コカコーラに負けないような大きな会社だったのに。

今やダイエット・ペプシのみの淋しい会社になってしまったのがオジサンは淋しい。モトエ

一応参考に原曲を

https://www.youtube.com/watch?v=E7iXpTJk15s

それを真面目くさった、もっとも聞き苦しいと思われるピアニスト、ジャッキ・バイヤードが演奏した所が興味深い。

本人は、本心はポップスをやりたかったのかもしれなかった。

ところで、ストリングスといってもオーケストラではない、エリントン楽団でも有名なバイオリニストのRayNance(レイ・ナンス)が付き合っているだけである。

まあ、レイ・ナンスなら一人で十分。

大した芸術家である。

ギターはGeorge Benson(ジョージ・ベンソン)という新旧取り混ぜた、絶妙なバランス。

全編、いわゆるスリングス物ではない。

演奏は意外に上品でムードがあると思えば、強力でソウルフルでもある、しかも聞けば聴くほど面白いアルバムである。

ドラムのAlan Dawsonはヴィブラフォンは弾くは、ドラムは長いソロはあるはで、大活躍の頼もしさ。

出来は良い。

ジャッキー・バイヤードは大した芸術家である。

|

|

|