| BARNEY WILEN “MOSHI” | - 2015/08/19

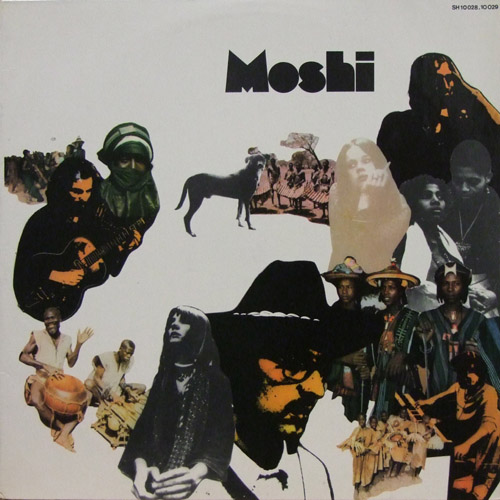

- BARNEY WILEN “MOSHI” SARAVAH SH10.028 (FRANCE)

かつてはフリージャズ・ファンの間においては、重要作品であった。

現在はどうも違うジャンルとして思われているようで、音楽がどう捉えられているのか、オールド・スクールのオジサンには知り得ない事である。

このアルバムは、69年から70年にかけてバルネがアフリカ音楽探検隊を伴い、旅をしてアフリカ各地の音楽を聞き、採取、撮影して歩いた結果の作品群である。

ちょうどジャズ界、特にヨーロッパにおいては、デキシー〜スイング〜ビ・ボップ〜ハードバップと来て落ち着いたと思った瞬間フリージャズ〜ジャズロックと目まぐるしく変遷があり、それに着いて行けないジャズメンは駄目なヤツと思われたような気配さえ感じられていたわけで、その状況下、各人四苦八苦であった事が伺える。

そんな中、テナーサックスの天才児、バルネも心に期するものが有った。

アフリカに己の音楽の原点を見つけようとしたか、ロックでもない、フリーでもない新しい音楽サウンドを仕入れようとしたか、いずれにしても、出かけて行く必要はあった。

その前に、その前後の動きを掴んで置きたい

1967 MPSでJazz meets India を発表

これは当時MPSにおいて世界の民族音楽とジャズの融合を大いに図った作品群のひとつで、日本代表として白木が「Sakura Sakura」を発表している。これは素晴らしかった、ウン。

ジャズの世界にも民俗音楽が押し寄せていた。

1968 同じくMPSでAuto Jazzを発表、これはバルネがF1・モナコグランプリのエンジン音にインスパイアーされ、作品に練り上げた新しい試みであった。世間は比較的好意的に迎えたと思う。

1968 同じくMPSに置いてDear Prof. Learyを発表。ディア・リアリー先生とは当時LSDの権威といわれた人物で、まさかバルネともあろうお方が、LSDにうつつを抜かすのかと、そのロックとしか言えない音楽に賛否両論が巻き起こる。

そして、現状打開となったのが、当作品Moshi(モッシ)と考えられる。

まずモロッコに上陸、あたかもその前に流行していた自然科学中心のアフリカ探検隊のようであったろう。ターザンという映画もあった事でもある。

しかし対象が音楽とは、今まで見向きもされなかったアフリカ音楽。

何しろナグラのテープレコーダーを持ち音楽を録音する班、35mmの撮影機を持ち撮影をして歩く班と総勢15・6人だった。

アルジェリア、ニジェールと南下を続け、その後は西に転じ、マリ、ブリキナファソからセネガル、ダカールと続いた。アフリかのサハラ砂漠の大探検である。

もちろん歩いた訳ではなく、英国の四駆ランドローバーであった。

しかし、車であっても困難は想像できる、ジャケットの裏に書かれたアフリか地図とその足跡を想像するだけで胸が躍る。

遂にアフリカからのジャズが世界に発信されるのかと思われたのである。

その結果、膨大な音楽と映像のテープが残り、その中から使えるものを選び出して作品にしたものである。

音楽はきわめて自由であり、サウンドは種々雑多民俗音楽はじめ自然の音まであれば、ジャンルも種々雑多ポップスまである。しかし、気取って一々音楽ジャンルを挙げる事は私のする事ではない。

サウンドはそのままの音源、また手を入れた物ありで、大いに楽しめる。

楽しむ事こそこの作品の狙いである。

これぞフリーの音楽である。

なんとも表現の仕様の無い圧巻の音楽作品である。

是非、オリジナルで聴かれたい。

その後、近年になって続編が発売された。

続編はそのままの音源が多いため、本編との共通性はあまり感じられないが、いずれにせよ貴重盤である事は変わりがない。

その内に又、続々と発売される事であろう。

|

|