HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

| 500gのステーキ | - 2015/08/12

- 知合いと話していたら、彼は80歳なのだが「昨日はステーキが食べたいと思い立って牛肉を500グラム買って来て食べた」という。

80歳で500グラムを食べる人がいる事に驚いた。

そう言えば、以前テレビでスキーヤーの三浦雄一郎氏が同じように500グラムをぺろっと平らげるという話を見た事がある。

最近の年寄は元気だ。

私の場合は、500グラムは無理だがステーキが一番のご馳走で、もちろん、しゃぶしゃぶ、スキヤキと来て、次にとんかつ、てんぷら、等となり、さっぱりした物に切り替えようとは全く思わない。

それには理由があって、もう20年も前の話だが、義父が87歳の時。

時々ステーキが食べたいと言うので、私など気を利かせて脂身の少ないヒレの部分の高級な肉を130gくらいの少なめに焼いて上げると、油が少なくて物足りないと文句を言う。

ならばと、翌日も牛肉で、サーロインにして量を増やして食べさせると、うん上手いなどとペロリと平らげる。

本人もちょっとぐらいならと、今日は酒を小さな徳利で1本だけ付けてくれと言い、スーッと飲んでしまうのだった。

そんな所にやって来た家政婦さん、脂っこい食事を見かねて、「お父様を大事にしていらっしゃる事はよく分かりますが、それではお年寄りにはキツ過ぎます」と、翌日から野菜中心のさっぱり系の食事に切り替えたいと申し出た。我々も長生きするならその方が正解だと思い、申し出を受け、彼女の得意な料理にしてもらった。

しかし、それから1月もしない内に、急激に身体が弱って行き、義父は亡くなってしまった。

家政婦さんが、あたしのせいで亡くなったとしまったのでしょうか、と盛んに気を揉んでいた。気にしないようにと慰めたものの、心の中ではその通りだと、私は思った。

義父は野菜も食べたが、牛肉など結構肉類も好んで食べていたので、体力が落ちなかったのではないだろうか。

さっぱり味の野菜中心の和食、たとえ根菜類を摂っているとしても、体力もまたさっぱり系?になってしまうのではなかろうか?

その時に私は悟った。「人間、年齢に関係なく食べたい物を食べろ」と。

しかし、500グラムのステーキは無理だ。

|

|

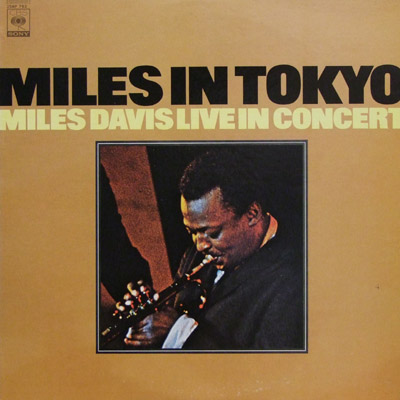

| MILES DAVIS “MILES IN TOKYO” | - 2015/08/11

- MILES DAVIS “MILES IN TOKYO” CBS/SONY SONX60064R (JAPAN)

黒いジャケットが当時のジャズに対するカッコ良いイメージとして思われていた事を如実に表した好アルバムである。

このアルバムはダブル・ジャケットでRON CARTERの背中の向こう側に彼マイルスがいて、トランペットを吹いている。

それ以外は漆黒の闇の中である。

発売当時スイングジャーナルのゴールドディスクを頂戴したとかで、表には必ず「SJ」というシールが張られている。

表紙を開くと中に4ページの紙が貼ってあって、中は演奏中のポスター状になっている。

更に捲ると、当時のスイングジャーナルの編集長の児山氏のライナーがあって、最後のページは全員のステージ上の写真である。

裏表紙はマイルスの写真に黒一色である。

中々のジャズらしい雰囲気を現わしている。

ところで、私が72・3年頃このレコードを購入した時には、このジャケットではなく茶色のジャケットの方である。

ジャズ関係の雑誌でも何でも、こちらの写真が使われていた。

従って私も、この茶色のシングル・ジャケットの方をオリジナル盤として疑うことなく購入した。

内容は全く同じでCSB/SONYの番号SOPL162というものであった。

それが後になって、あるコレクターの友人からお前のは再発盤だと自慢気に言われ、どういう事かと驚いた。

その後、探し始めてから相当しばらくして、中古屋で見つけて購入したのが、黒いダブル・ジャケットの方である。

それで何となく、64年の来日ツアーの時に発売された物が黒のほうで、72・3年頃発売されたものが茶色のほうかと思っていた。

所がライナーを読んでいると、児山氏はこう言っている。

「1964年7月10日から1週間日本各地で開催されたワールド・ジャズ・フェスティバルからもう5年の年月がたった。」と

ライナーの内容は、再発の際に変えていない。

という事は、このアルバムが日本でリリースされたのが69年ということになる。

では、なぜ、我々はどこのレコード屋でも茶色の方のジャケットしか見なかったのか、又黒い方のジャケットを見たことが無かったか?

また、発売たった2・3年後にはもうジャケットがシングルの体裁のもの変わってしまっていたのか。

まあ、余程売れなかったか、ダブルの物はコストが高いから一回こっきりで止めたかどちらかであろうか?

当時はジャズのレコードなど、どこでも売っていなかったので、私などはきっと目にする機会がなかったのだろう。

と、どうでも良い話は置いといて・初回プレスのアルバムは枚数が少なく、世界的にレア盤という事になる。

マニア必携のレア盤である。

演奏はフリージャズ好きには堪らないSAM RIVERSの演奏が聴けるのが嬉しい。

マイルスと演奏したのがわずかな短い間だったので、非常に貴重で、それが日本盤で聴けるのが有り難い。

日本が世界に誇る、ジャズ芸術の立派なアルバムである。

|

|

| ササニシキ | - 2015/08/10

- 新宿の寿司屋さんで食べていて「米を代えましたか?」と聞くと、おやじさんが「ちょっとね、ササニシキが入らなくなって、試行錯誤をしている」と。

そういえば寿司屋の米は、コシヒカリのモチモチでオニギリにしてもイケルような食感と異なり、さっぱりとして口の中ですーっとほぐれるような「ササニシキ」だと聞いていた。

コシヒカリは粘りが強すぎて甘みも強く、家庭のご飯には良いけれど、押しが強すぎて、鮨飯にはどうかと言う所。

この寿司屋の話だと、ササニシキは寿司屋の米として使われていたが、20年くらい前に冷害があり、作付が減った。それでもまだ何とか続いていたのだが、震災後東北方面で作っていたほとんどの農家が止めたと。

それで、ブレンドをしたり炊き方を代えたりしているという事だった。

知合いの横浜・青葉台の福助という鮨の巨匠に訊いた所、ウチではササニシキは使っていなくて、コシヒカリにしていて「品種」と「炊き方」で、寿司飯として満足できるところまで来たという。

同じコシヒカリでも生産者によって、相当粘りが異なるようだ。

いづれにせよ苦労と努力のあとが伺える。

家でどれほど、家族が酢飯を食べさせられてきたか?きっと、お父さんもう寿司飯は勘弁してよと言われた光景が目に浮かぶ。

鮨の文化まで変わってしまいそうな米事情。

しかし、ササニシキとコシヒカリは親戚関係の品種らしいが、こんなに違ってしまうのだ。

まあ親戚にも色々な子がいるのと同様である。

|

|

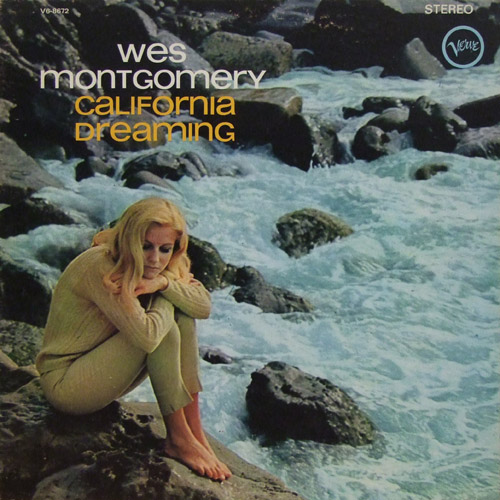

| WES MONTGOMERY “CALIFORNIA DREAMING” | - 2015/08/09

- WES MONTGOMERY “CALIFORNIA DREAMING” VERVE V/V6-8672 (USA)

私の好きなアルバム。

昔、よく聴いた曲ばかりでもあり、ちょうど学生時代だった事もあり、何となく甘酸っぱい思い出と共にあるアルバムでもある。

当時、ママス&パパスの大ヒットで連日連夜ラジオから流れていた歌が、なぜかウエスの洗練されたギターで聴かれたさのが、これまた新鮮だった。

今でもこのアルバムを取り出すと、晴れた朝の光が差している中で大き目のサウンドで聴きたい一枚でもある。

イメージとしては、クルマで出勤する時に、カーラジオから流れてきたらピッタリなイメージか。

まず冒頭のCALIFORNIA DREAMING の爽やかなサウンドは何とも言えない心地良さと、アメリカに対する眩しさを感じさせてくれる。

日本では絶対に無かったであろう、スカットと抜けたサウンドなのである。

ジャケットは美女が海岸の岩の上に膝を抱えてすわっている。

波が白く泡立っている。

女の髪はブロンドで、セーターもパンツも黄色という白人の美しさと柔らかさを意識した、なんとも究極的な美しさ。

美しいのに、何が悲しいのかうつむき加減な可愛い人。

これは堪らないと思いながら、更にひっくり返すと、こちらはサンフランシスコのゴールデン・ブリッジ。

どこまでもカルフォルニアは素敵だと主張されてしまい、それを受け入れるしかなかった。

うーん、良いやねえアメリカは。

VERVEレーベルでのウエスは、65年の夏ごろはウイントンケリーと共演をしており、実にノリノリで火の出るような見事なジャズ・プレイを聴かせて、世の中にウエスありと観衆を唸らせた。

それがこの後、会社の方針転換かヒット作を画策されたか、プロデューサーにクリード・テイラー、アレンジャーにドン・セベスキーと、ついに時代と共にやって来たポップ・ジャズ路線に入る。

まず66年になってテキーラ(Tequila 8653)を発売。

その後を受け、秋になって録音したものがこれである。

これが見事当たって、発売当時アメリカのヒット・チャートでも上位に食い込んだ大ヒット作となった。

日本でも連日ラジオでも聴かれるようになった新しいジャズの代表であった。

勿論、当時の日本はコルトレーンの全盛期、ウエスなど聴けるかというアナーキーな反骨精神にあふれた人達が多くいた中でも、メゲルことなく人気が上がった一枚である。

ある知合いは、横浜のジャズ喫茶「ちぐさ」で、このアルバムをリクエストした所、店主から「若い者がこんなレコードを聴いていてはいけない!」と真面目な顔で怒られたと言う時代でもある。

しかしコルトレーン派の私でも、また幾らハードなジャズが好きでも、コルトレーンばかり聴いている訳にも行かず、合間にはこういうレコードが丁度よいのである。

という事で重要なローテーションの役割を、「A DAY IN THE LIFE 」と共に担っていたのである。

そんな良い時代がいつまでも続くと思っていたのだが、この2・3年後にはウエスは天に召されてしまう。

コルトレーンも亡くなったのは悲しいが、ウエスの時はなんだか、心に穴が空いたような気持ちで、急にジャズ界が淋しく感じてしまった。

相反する音楽ながら、数少ないアルバムのヘビーローテーションが一挙に二人もいなくなったわけだから。

しかし、今こうして聴いていると、只のポップスにあらず。

見事なアレンジと凝ったサウンドで、メンバーも良い所をずらっと揃えていて、見ればHERBIE HANCOCKまでもが参加している。

選曲も巧く、A面はCALIFORNIA DREAMING、B面はSUNNYという当時の大ヒット曲を、大衆のウケを狙ってちゃんと用意している所も感心する。

ウエスのギターも冴えている。

いや、こんなアルバムはもう出来ないだろうな。

|

|

| 昼はラーメン | - 2015/08/08

- 昼食で久しぶりにラーメン。

醤油味のラーメンが食べたかったので、小田急の中華料理屋に行き「ねぎチャーシューメン」

美味しかった。

しかし、スープは全部飲まないようにしている。

なぜなら、あのスープの中には味の素が「スプーン一杯程度」入っているかもしれない。

高級な中華料理屋は解らないが、新宿界隈のラーメン屋においては、私なりによく観察した結果、量に差はあるものの、必ずスプーン一杯程度は味の素が入れられている。

特に更に量が多い時は、食後に吐き気がする事もある。

いつからラーメン屋はこんな風になってしまったのか?

せっかく気合を入れてスープを取っているのだから化学調味料など不要なのに。

考えてみると、人は一度にスプーン一杯の化学調味料を食べられるか?

無理ではなかろうか。

勿論個人の好みなのだが、でもお客様への大量使用だけは止めて欲しいと思う。

いっその事、客の好みにしてテーブルに置いたらいかがか?

|

|

| 添乗員 | - 2015/08/07

- 先日の旅行では、添乗員さんがいた。

旅行会社の出身なので、旅行に行くときに添乗員付きなど参加した事がない。

それで実際に行ってみたら、添乗員付きとは本当に有り難い事であった。

空港のチェックインは考える事無く並んでいればいいし、到着すればただ付いて歩けばよい、ホテルのチェックインもキーを貰うだけである。

トイレに行きたい時は、トイレに行きますと、荷物を放ったらかしていく事も可能である。

何かあった時は添乗員さんに相談すればよい。

ところで、添乗員さんは事ある毎に、客の数を数えている。

一人でもいなければ大問題である。

そういう状況を、会社にいた頃私たちは、「積み残し」と言っていた。

荷物と同じである。

とにかく、常に客の数を数えていないといけない。

「積み残し」をしたら、客に迷惑が掛かるし会社で有名になってしまうし、出世はない。

添乗員さんの苦労が良く分かった。

他人の世話は楽では無い。

|

|

| 夏の鮨 | - 2015/08/06

- 夏と言えば寿司。

私の場合は新子(コハダのこども)に限る。

青葉台の福助という馴染みの寿司屋に行く。

新子を食べると、ああ今年も生きたなあ、という感慨にひたる。

一年毎の儀式のようなものである。

|

|

| スペース・シャトルのタイル | - 2015/08/05

- 先日、ロスで本物のシペース・シャトルを見た事で、機体に貼り付けてあるタイルの事を思い出したので、忘れない内に書いておこう。

以前、汝窯青瓷(じょようせいじ)の陶芸家島田幸一さんがなぜかスペース・シャトルのタイルの研究をしていて、窯に遊びに行った時、現物を見せて頂いた。

これだよと無造作にての平に乗せていただく。

もう一つ、アメリカのNASAで研究のために、特別に頂いたというコロンビア号のタイルの破片も見せていただいた。

ちょっと触って次の人に渡すと、手の平にぽろっと欠片が残る。それほど脆い物である。

兎に角軽い。大変軽い。

良く見るとスポンジのように穴が開いている。

しかしスポンジとも発泡チロールのような空洞でもなく、見た事のない極小さな空洞がある。

それは「体心立方格子構造」になっているとの事、分かりやすく説明を受けると、3つのビーズの玉がくっつくと中に空洞が出来るが、その構造の連続なのだそうだ。

しかもそれは繋がっていないとの事、繋がらないので温度コントロールが出来るという仕組みらしい。

原料は融点の高い無機物である。

アメリカが考えて実際に使われた方式はアルミノシリケート繊維、シリカ繊維、アルミナ繊維を固め1300℃で焼成し、急激に冷却したものらしい。

だが先生のは、原料がカリオナイトを主原料とする、それだと熱膨張があるので他の土を混ぜる。

極小の空洞の球体の原料は、ここで書けないが日本古来のある天然素材である。

通常は1200度で焼くが、タイルは更に1250℃ほどで焼成する。

そこは青瓷で磨いた窯業独特のノウハウと、更に独自の科学のセンスから来る。

ところで、脆いタイルはコーティングをしないといけない。

表面が黒い色をしているが原料は主にシリカである。

色が非常に重要な役割を果たしていて、表面は黒でその直下は白にしてある。

黒で熱を吸収して、その下部の被膜の白で跳ね返すのだそうだ。

見てごらんと、ガスバーナーでタイルを炙ると、真っ赤になった炭のようである。

しかし、その裏は触っても熱くないのが不思議だが、それこそがスペース・シャトルのタイルの所以である。

聞けば聞くほど、理解が遠くなって行く話である。

なぜ、先生が作っているかと言えば、日本でもスペース・シャトルを飛ばす計画があって、コストの高いアメリカ製ではなく、その半額程度でしかも、我が国独自開発のタイルが必要だとなったのだ。

数社の大手企業、食器のノリタケまでも研究して、いくつか特許の申請もしているが、最後まで製造に至ったのは先生だけである。

企業が何社もやってきて、情報交換会だと言うがそれは、陶芸家だと馬鹿にして大した事がないと考えているらしく、単に情報を取りに来ていただけだと。

しかし、どこの会社も成功に至らなかった。

結局、2社ほどがアメリカのタイル製造の機械を購入した。

それでタイルを日本で作ったから日本製としているだけのようだ。

所詮、体裁ばかり気にしている企業らしく、残念な事である。

しかし、今となってはスペース・シャトル計画自体が消滅した事で、こういう技術が不要になってしまった事がもっと残念な事である。

しかし、「体心立方格子構造」を説明する陶芸家とはどういう人なのだろう?

|

|

| ポップコーン | - 2015/08/04

- アメリカから持って帰って来た、ポップコーン。

美味しい。

ロスのコロセアム陸上競技場でも売っていたので、購入したら馬鹿でかい入れ物に入って来て、驚くと同時にうんざりしたが、観戦しながら口に運んでいる内に、結構止まらなくなってしまう。

もっとすごいのは、競技場の中で売り子が持って来るもので、これまた馬鹿でかく、1メートル以上も長いビニールに入っていて、それをけっこうの数の観客が買っていた。

アメリカ人の食欲は凄いと思うと同時に、どうりで早死にするはずだと確信もした。

ところでアメリカのポプコーンはなかなか美味しい。

甘さと、塩味とそこに絶妙のさっぱり感があって、そのバランスが上手いんだな。きっと。

仕事中にちょっとづつ摘まんでいたら、一袋あっという間。

おれも早死の仲間かな?

ところで、ポプコーンと似て非なるものに日本のポンがあるが、これはちょっと違う。

ポプコーンは専用のトウモロコシを加熱していると出来るのだが、ポンは米でもなんでも出来るこちらは大がかりの機械が必要なのである。

子供の頃にポンのオジサンがやって来て、子供たちの見守る中、大がかりな機械を広げて、ポーンとやっていた。

なつかしいなあ。

|

|

| 万頭屋 | - 2015/08/03

- デパートのよく行く万頭屋。

昼にデザートとして、どうしても食べたくて万頭一個だけ買いに行く。

ふとお姉さんに、お姉さんってけっこう年齢は上だけど、「こういう商売は、夏は売れ行きはどうなの」と聞いてみた。

案の上、「夏は売れません」だと。

「じゃあ、協力で一個だけ下さい」

「ありがとうございます」

お姉さんは一個じゃ嫌だと言わなかった。

申し訳ない。

|

|

|