HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

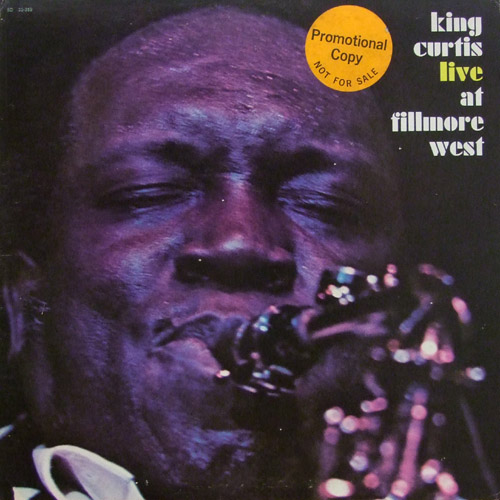

| KING CURTIS “LIVE AT FILLMORE WEST” | - 2015/06/10

- KING CURTIS “LIVE AT FILLMORE WEST” ATCO SD33-359 (USA)

時々、仕入で海外から入荷する。

その内に私も買って置きたいと思っている一枚である。いや、必ず買って置くのだ!

60〜70年に青春を迎えた私としては、当時のソウル魂系のサックスは重要だ。

私だけではない、ジャズを聴いていたと言いながら、リズム&ブルースも好きだった当時の若者にとってこれほどの重要作はない。

今回のはプロモ盤である、ちょっと嬉しい。プロモ盤なので、ジャケットPROMOシールが貼ってある、剥がさずそのまま残した。

何だか、今になって不思議なのだが、DONNY HATHAWAY(ダニーハザウェー)LIVE ATCO 33-386 と重なって仕方がない。

サウンドもちょっと似ている所もあるし、サウンドの中から、観衆のキャー・キャーという声もこれでもかと流れて来るのも似ている。これが良いの。

それでいながら、どこか悲しげな所があるのも、似ている。

そうは言っても、あまりジャズのプレイヤーと思われていないので、評価は低いかもしれない。

しかし、かれはPRESTIGE(NEWJAZZ)に3・4枚ほど作品は残している。

なかなかのソウル・ファンキーのこれぞアメリカで流行ったジャズなんだと思える、良い出来である。

日本ではハードバップやモードだけがジャズだと考えている所もあるので、そういう点では部外者であろうか。

しかし、一度リズム&ブルース系にハマると奥は深いので要注意である。

直に心に働きかけて来るので、厄介だ。

この演奏は、1971年3月、姉御のアレサ・フランクリンのコンサートでの模様である。

サンフランシスコで、3日間も Fillmore Westで演奏は行われたのである。

その中で彼らの演奏だけを抜粋して発売されたのである。

フィルモアでの演奏はマイルスだけじゃないぞと。当たり前か。

彼は、アルト、テナー、ソプラノと曲に応じて器用に持ち替えている。

曲もヒット曲のMEMPHIS SOUL STEWから始まる。

メンバー紹介があって、コーネル・デュプリー、ビリー・プレストン オルガン、などと名が告げられると、こちらも興奮するわ。

そして、このアルバムは発売された8月、彼は自宅近くで刺され、突然この世から消えるのである。

そう思っていると、2曲目の「A WHITER SHADE OF PALE (青い影)」でしんみりしてしまう。

なんという悲しい演奏なのかと。

そういえば、ダブル・ジャケットの内側の大きな写真は、とても悲しげだ。

スターが座っているのはバケツ。

只のバケツでFILMORE WESTと横にペンキで書かれたいるだけの、ブリキのバケツをひっくり返して、「スター」は座った。

再度言う、スターがバケツをひっくり返して座ったのだ。

日本で、スターがブリキのバケツに座るかな?ないだろうなあ。

ああ。

テナーサックスを足の間に置き、おもむろにタバクに火をつけて、一口吸った。

ホっとしたのか、タバコを持った手を膝のあたりに置いた。

ユニフォームは派手な柄でカッコ良い。

しかし、彼は疲れ切った様子で、目を閉じている。

そんな様子が悲しげである。

彼は疲れ切っていた。

聴こえてくるサウンドが元気であるからこそ伝わる悲しさもある。

うーん。

|

|

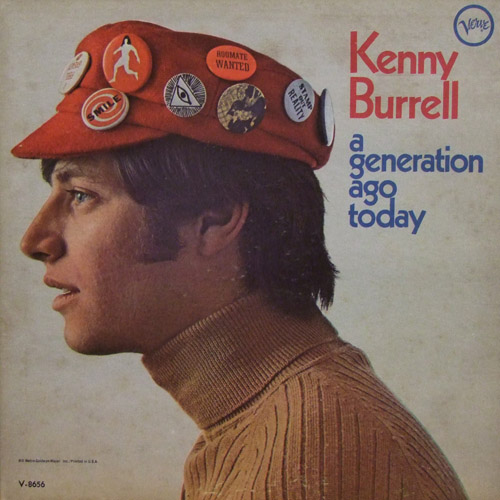

| KENNY BURRELL “A GENERATION AGO TODAY” | - 2015/06/09

- KENNY BURRELL “A GENERATION AGO TODAY” VERVE V-8656 (USA)

久しぶりの入荷かな?

これは中々良い作品なのである。

どのくらい良いかと言うと、評論家の先生方や通のマニアの方々が、誰も誉めていない所が良いのである。

何しろ、ネットでも評価はなく、ブログなどでも評価は見当たらなかった。

じゃ、ダメじゃん?

いやいや、お聴きになられたら感心するはず。

まずジャケット。

ロンドンの60年代の青年が出て来ちゃったよ。

帽子は60年代に流行った、モッズ・ルックだと思う。

それに缶バッヂを一杯付けているのも、60年代らしいファッションである。

バッヂは「SMILE」などあの時代の平和を求める若者らしい。

実はスマイルという言葉は70年代のキーワードのひとつになるのだ。

素晴しい。

裏ジャケを見ると、同時代の女の子の横顔があって、典型的なあの時代である。黄色のフェルトの可愛らしい帽子で、こちらも負けじと缶バッヂをこれでもかと付けている。「BROOKLYN DODGERS」などという50年代のドジャーズを懐かしむバッヂもあるぞ。これはロンドンでは無くニューヨックだったのか、ファッションは世界同時進行だな。

何しろ、バッヂは当時の若者風俗のオンパレード。

それで、タイトルはというと「一世代前のこんにち」という題名で、それはチャーリー・クリスチャンやベニー・グッドマンなどが残した演奏を、私達が彼らに尊敬の念を込めて演ってみようと言う趣向なのである。

基本的にギター・トリオにフィル・ウッズが参加して、ワンホーンで良い雰囲気を作り出す。

一世代の前のジャズメンの音楽に対して愛情を持っているのが伝わって来るのが、聴いていて本当に嬉しい。

日本のジャズメンなら、きっとこういう事が無くて、お前ら古いんだよ、と切り捨てて行くんだろうな。

家のなかでも「オヤジは古いんだよ」と言うように。

いやそれにしても、アメリカのジャズは先輩を大事にする。いや、そうではない、人は人を乗り越えて行くものだから綺麗事などない、それでも、大切な事は精神を大事にするという事なのだ。

そう思って聴いていると、バレルのギターは、時代を一つ越えた斬新さはあるし。共演者も皆、世代を超えた進歩がある。

ニュー・スクールのジャズメンがオールド・スクールの親父達の音楽を演奏して、斬新さを出して見せて、それでいながら、ジャズを守っているって凄いなあ。

それを、また何十年も経ってから、私たちが聴いて、見て、どうのこうのと言うのだ。

面白いなあ。

それにしても感心して聴いてしまった。

ほら、良いレコードでしょ?

|

|

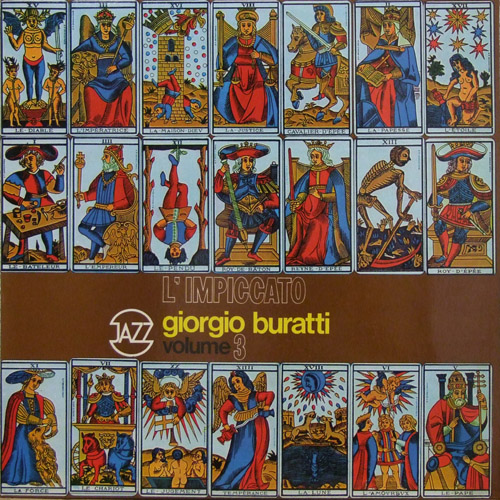

| GIORGIO BURATTI “L’IMPICCATO” | - 2015/06/08

- GIORGIO BURATTI “L’IMPICCATO” BENTLER BE/JZ 4042 (ITALY)

ちょっと珍しいアルバムが入荷。

何しろ最近某有名チェーン店で、前代未聞の30万円もの値を付けたということである。

売った店も勇気があるけれど、買った人はもっと凄いなあ、と感心していた。

ところで、このアルバムが何でこんなに高い価格を付けたのだろうと考えると、このはフリージャズ・レコード・ブックという小型の厚いカタログの第1集に掲載が無かったからでは無かったか?

結局、2集かどこかの追加で載ったはずなので、そんなに大騒ぎしなくても良かったと思うのだが。

それで、このアルバムは確かにそんなに、出て来るものでは無いが、しかし、たまにはある。

と言った類。

このジャケットを見るとタロット占いのカードがびっしりと並んでいる。

イタリアでもバリバリの左翼のブラッティが、占いに頼る事は有り得ないが、まあそういうデザインだ。

中央に、ジョルジオ・ブラッティと書かれているのだが、よく見ると「VOLUMU 3」となっている。

と言う訳で、当店のデータ・ベースを見ると。

第1集に当たるものが、 「My Soul In Performances 同社(BE/JZ 4040)」

続く2集目が「 È Inutile Discutere 同社( BE/JZ 4041)」

となっていて、モノクロのジャケットで、これは時々見かけるアルバムである。

番号が続いている。

これら3枚の内、言ってみれば、この第3集が最もレアという事になる。

演奏は、カルテットでテナーのERALDO VOLONTE(エラルド・ボロンテ)が見事なサウンドなのである。

ちょうご60年代終わりから、70年代にかけてのコルトレーン・フォロワーのモードの熱血サウンド。

一人で二人分吹いて居るのかと思われるような激しさと、激しい音。

ブラッティイ本人のベースの音も霞む勢い。

ピアノのSANTE PALUMBO(サンテ・パルンボ)もこの時代の斬新さの良さが感じられる。

テナーのボロンテがリーダーかと思えるような、モード時代到来のイタリアでの好演奏の良い見本である。

こんな凄いサウンドはちょっとない。

という、ちょっと面白いアルバムである。

|

|

| 価格 | - 2015/06/07

- そういえば、しばらく前に出かけたレコードを掛けるイベントがあった。

レジメが配られて、読んでいたら「このレコードは以前、ハルズで3万だったので、私は買わずに、その後ユニオンに行って1万5千円で買いました」

と書かれている。

ウチだって今は1万ちょうどだ。

ここ何年かの間に景気や天変地異があり、レコードも価格の変動があった。

わざわざ、来いと呼んでおいて、これを現在形にして読ませたかったのか、とちょっとむっとした。

別に怒っている訳では無い。

まあ、人それぞれで仕方がないが、そういう神経を持っている所が凄い。

むっとしたのは、最後はユニオンの宣伝をしたところ。

みんなユニオンが好きなんだね。

いいなあ大手は応援が一杯いて。

フリージャズのレコードで、当店で5千円のをユニオンは4万3千円も付けている、4万円のを30万円というものある。

だからと言ってわざわざ紙に印刷して配るかな?

日本では大手にならないと、認めてもらえない、応援も得られない。

|

|

| 年寄り | - 2015/06/06

- この間からちょっと老人の姿を見てめげている。

それは病院で順番を待っていた時の事、70歳過ぎの老人が怒鳴っていた。

「俺はここに10年以上通っているんだぞ、馬鹿にするな !」

それで、看護婦さんにどうしたと訊いた所、突然怒り出したので、当方も理由がよく分からないと。

薬局で順番を待っていると、老人がやって来た。

処方箋を置いて、ちょっと新聞を買って来るからと出て行った。

所がコンビニが近かったと見えて、すぐに帰って来た。

カウンターに行き、「出来てんだろ!」と大きな声で喧嘩を売っているよう。

「いえ、まだお待ちになっているお客様がいらっしゃいますから」

「なんだ?いつまで掛かっているんだ、」

「その前に、初めてなので、保険証を見せて下さい、そして、ここに記入して下さい」

と紙を渡そうとすると、怒鳴り出して、「なんでそんな事しなくちゃいけねぇんだ!馬鹿野郎」

と処方箋もそのままに、かんかんに怒鳴り散らして出て行ってしまった。

薬剤師さんに何かあったの?と聞いたら、「何が何だか分かりません」だと。

こういう年寄は多くは無いにしても、威張っている年寄は多い。

私は今まで、人間は年を取ると穏和になると聞いていたのだが、どうもそれは嘘かもしれない。

という話を、コーヒー屋で話していたら、そんな事は序の口、お婆ちゃんだって出刃包丁を持ち出す人がいて、介護の人が居着かないので、困っている家もあるらしいと。

歳は取るは、怒りっぽくなるわ、人生どうしようもない。

気を付けよう。

だけど、自分を考えて見ると、短気になって何事にも面倒になるし、辛抱強く無くなった事は間違いない。

なんでもハイハイと受け入れられなくなってきた。

イカン!

|

|

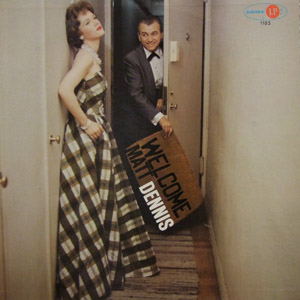

| MATT DENNIS “WELCOME MATT DENNIS” | - 2015/06/05

- MATT DENNIS “WELCOME MATT DENNIS” JUBILEE 1105 (USA)

早く入らないかなとおもっていたのだが、ようやく入荷。

それは、駄洒落オヤジとしては、このジャケットの事を書きたくて仕方がなかったからである。

だって、こんなに洒落たタイトルは他に見当たらない。

何しろ、マット・デニスが、美女を迎えて玄関マットを広げようとしている絵柄。

「こんな美人のあたしが来たのに、あなたは玄関マットも置いてないのね。どうせ、あたしなんかに興味がないのね」

と拗ねているので、あわてて彼がドアを開けながらマットを持って、何処に敷こうとニヤニヤしている、という事か。

しかし、この女性は美人だ。

序でに、バラの花でも飾って置かないと、プイッと帰ってしまいそうである。

ウエルカム・マットと言う単語は日本語で言うと、玄関マットという。

玄関マットはMATなので、ほぼ同じ綴り。

WELCOME MATT(DENNIS)とした所が妙にウケてしまった。

おまけに、このアルバムのA面の最後に、ちゃんと「ウエルカム・マット」という曲を歌っている。

内容は、ちょっと分かりくいのだが、一生懸命に英語の苦手なオジサンも耳を傾ける。

ウエルカムマットを敷こう

あなたが来てくれる場所なら、どこにでも敷くよ

みんな来てくれれば大歓迎さ

という他愛も無い内容だと思う。

だが、なかなかの楽しい歌なのである。

そうそう、アルバムの内容。

彼が作曲もして、歌って、ピアノも弾いている、しかも洗練された音楽に驚く。

ピアノはB面のCHEEK TO CHEEKで聴く事が出来る、良い味わい。

そうそう、ウエルカム・マットも彼の作った曲なのである。

バンド・リーダーのサイ・オリバーとも旧知の仲、聴いていてスムーズで気持ちの良い男性ボーカルを堪能できる。

柔らかな彼の声も楽しめる。

男性ヴォーカルが良い音で鳴るのは、オーディオ好きとしては、やりがいのある事で,これも楽しい。

当時のアメリカには、大した芸人が、これでもかと言うほど、幾らでもいるものだと感心する。

|

|

| BRUNO MARINI 3 “WEST OF THE BLUES” | - 2015/06/04

- BRUNO MARINI 3 “WEST OF THE BLUES” LMJ 3342 (Italy)

たった今、イタリアから届いた、待望のアルバムである。

演奏はミディアム・テンポのブルースの良い雰囲気である。

演奏は彼ブルーノ・マリーニとベースとドラムのピアノレスのトリオである。

それが、全く違和感のない好演奏で、大変気持ち良く最後まで聴く事ができる。

バリトンのバリットとした音色はそのままに、聴く人のムードと気持ち良さを持続した所が驚異の演奏である。

決してムードに流れていない。

ベースの低音の音の作りが迫力がある。

兎に角、ずっと「淡々」とさせた所がミソ、聞く方は何が起こるかと耳を傾け続ける事になる。

それが不安だったり、感心したり....。

しかもナチュラルなサウンドで好印象。

最初から最後まで無駄の無いアルバムはそうそう無い。

彼の作品はベローナの当レーベルからほとんど出されている。

最も有名なものは、BRUNO MARINI 4(LMJ3333)の天使の絵のジャケットの物だが、

「LOVE ME OR LEAVE ME(3338)」等もあってしかも好演奏である。

そして、この作品というところか。

それも、80年代の演奏であるにも関わらず、良いレコードのサウンドと好演奏である。

イタリアのローカル・レーベル故の入手のしにくい作品ばかりである。

さて、このアルバム。

見ると皮ジャンを着て、サングラスをした男が赤銅色のバリトンを咥えているデザインの写真である。

あたかも、シュワルツネッカーのドドン・ドン、ドドン・ドンと聴こえて来そうなあの映画ターミネーターを連想させる勢い。

サングラスと皮ジャンと金属の塊が堪らない。

カッコ良すぎである。

ジャケの作りは、ルード・ブリンク(3340)のジャケットの広げるタイプと同様の体裁である。

写真といい、造りと言い、ソソられるジャケットである。

内側の荒い表面に、録音したスタジオである「BCF STUDIO」と大きなスタンプが押されている。

そして、ITALIAN DESIGN、 VERONA と書かれている。

新しくてもコレクター心が、ソソられるレコードという物はある。

|

|

| 昼食に | - 2015/06/03

- 今日は朝から雨が降った。

雨が降ったなら、カレーの新宿中村屋は空いているだろうと行って見た。

所が1時ころだったにも関わらず、10数人並んでいる。

ジジババばかりなのに、みんな元気だなと思いながら考えたら、確かここは上でちょっとしたレストランもやっていたはずだ。

エレベーターで昇って、レジのお姉さんに尋ねると、カレーはありますよ。

中村屋はカレーと言わずに、従業員はカリーというんだな。

座って注文したら、カレーのコース料理。

前菜、スープと来てはカレーが全部食べられない。

でも、せっかくだから頑張って食べた。

腹いっぱい。

しかし、ここのカレーは、色といい、濃さと言い、辛さといい、鶏肉との相性、本当にこれは日本のカレーの原点だね。

偶には食べたいものだ。

勢い付いた所で、夜は神保町の「アディロンダック」にチキン・カレーでも食べに行こうかな。

|

|

| 昼食に | - 2015/06/02

- 昔の写真仲間が来て、近くに昼食に行く。

彼は最近よく店に来てはレコードをちょっとづつ買ってくれる。

それは、JBL4344のスピーカーのウーウァーの張り替えをしてもらったからだ。

スピーカーが修理を終え帰って来てみたら、あまりの鳴りっぷりの良さで、レコードが断然良くなってしまった。

それで一度、売ってしまったレコードも買い直し、知り合いを家に呼んでせっせと聴いているらしい

その前は、CDでも音は十分だからと、レコードはもういいやと思うようになってきて、レコードを徐々に売り始めていたのだ。

それが、こんな事になってしまったと、レコードを売って失敗したと言いながら、嬉しそう。

レコードは良いねえ。

|

|

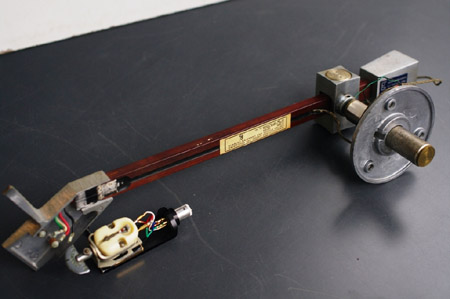

| マイクロ・トラックのアーム、それにバリレラ | - 2015/06/01

- 先日、購入した「マイクロトラック(MICRO-TRAK)」のアーム。

カートリッジの「バリレラ(タンノイ製)」を取り付け、トーレンスのモーターのメンテナンスも終了し、セッティングしてようやく帰って来た。

初日はちょっと鳴っていなかったが、翌日聴けば、かなり部屋に馴染んできた。

オーディオはペットと同じで、初日は大人しくしているものだ。

特にボーカルが良く、女性、男性とどちらもイケル。

昇圧トランスが不要である所が大変有り難い。

中音がしっかり出て来るのがわかる。

あまり深刻なサウンドではないが、声がしっかり前に出るので、歌い手の言いたい事が伝わる。

風情が素晴らしい。

また、意外に軽視されるのだが、傷音を試す。

傷盤を掛けてみたら、ドン、ドンと言わずに、フッ・ブッとなって、大きくならないところは安心できる。

昔の良い装置やカートリッジなどは、不思議に傷音が聞きにくくないものだから。

だが、ハードバップの音はどうかと言うと、オルトフォンアのタイプBの方が、ちょっと良いかもしれない。

何故だろうと考えていたら、ハタと気が付いた。

これらをセッティングしてくれた私の友人は、ボーカル好きなので、調整時の試聴はすべてボーカル。

それならば、ボーカルが良く鳴るはずだと納得。

いや、今回は私もボーカルがよく鳴るプレイヤー・システムが欲しかったので、ちょうど御誂え向きで良かったのだ。

私は、つい6・7年前まではボーカルなどほとんど聞くことが無かったが、最近は、ボーカルを聴くようになった。そうするとボーカルを鳴らす事は、また違った難しさや趣味の楽しさがある。

良いもんだね。

今後は「線」や設置など、まだまだ調整して行けば、どう変わるか分からないが、かなり面白いカートリッジとアームである。

これでプレイヤーが3台になってしまった。

いったい3台も、どうやって置いたらいいのか?

(写真:バリレラは現在78回転用になっているが、つまみを回せば、反対側のモノ用になる

バリレラの針圧は、どれでも10g(+−2g)であろうか)

|

|

|