HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

| 買付の品 入荷 | - 2015/04/22

- 昨日は、SONNY ROLLINS(SAXOPHONE COLOSSUS)や、DONALD BYRD(BYRD’S EYE VIEW)や、フランスのCHET BAKER(QUARTET)BARCLEY、などが一遍に入荷して、なんだか急に廃盤レコードの面目躍如という感じになった。

ゴールデンウイークも近いし、弾みが付く。

|

|

| ブロンドの... | - 2015/04/21

- 地下鉄の新宿駅で、前を歩いていた女性。

髪の毛が、外人のようなブロンド。

これは、どうみても外人の髪の毛だとおもっていた。

ちょっとだけ茶色に見える毛も、またそれがほんの少し混ざっているのも、どう見ても外人。

なるほどなと思って歩いていると、ふと足を見ると、よちよち歩き。

オカシイな、こんな日本人特有な内股で足が曲がっていて、子供のようなヨチヨチ歩きの女は、外人にはいない。

では、一体彼女はなに人。

猛烈に顔を見たい衝動に駆られ、人並みをかき分け、階段を上り改札の前でやっと追い越して、振り返ってみると、マスクをした日本の姉ちゃん。

ああ、損した。

しかし、オレも相当頭がオカシイわ。

わざわざ見る神経にガッカリした。

損とか言っている場合か?

|

|

| 消費税の値上げ | - 2015/04/20

- 先の消費税の値上げ以来、来客数が落ち込んでいたのだが、最近になって、ようやくお客が戻ってきたような感じがする。

今までの不況ははやり心配していた通り消費税の値上げの影響だったのだ、と思う。

一度、あるお客様と消費税の値上げの話になった時、その方はご自分で商売をされている方なのだが、5%に値上げになった時には、突然来客数が落ち込み、それが回復するのに1年かかったという。

その間の精神的な苦痛は思い出したくないと言っていた。

それを聞きながら、私はなんとなくそこまでひどくは無いのではないかと思っていたのだが、実際に8%の値上げがスタートしたとたん、まさに指摘の通りだった。

少しはホッとしたのも束の間、すでに10%への値上げが準備されている。

という事は、もう一度消費税の不況が来るのだ。

考えると、オジサンは憂鬱になる。

消費税は社会保障のためという大義名分があるので、大多数の人には許せる事。

又、大企業には、消費税と言う一時的な収入増があるので、上手くやれば短期でその金を流用した投資も可能である。

しかし、我々のような零細企業には、モロに影響を受け、生死を分けるような事態になる。

官僚や議員たちは、本当に残酷な事をするものだ。

消費税を上げて国の税収だけ上がれば、それが国の目的だと解っているけど、日本の指導者と言うのは江戸時代の昔から、百姓は「活かさぬように殺さぬように」と言う通りで、それが実は、現代もまた官僚や政治家の意識が全く変わっていない事が垣間見えて、オジサン気分が悪い。

安倍ちゃんも、所詮はそんな一人でしかないという所がはっきり見えた。

まあ、昔から日本の政治家は官僚の言いなりだから仕方ないけど。

かと言って、国がお金を貸してくれる訳では無い。

表向きは、最大限、間口を広げて居るようにふるまっている。

しかしそれは数字だけの話であって、実態となると極めてプアーな状況で、「保証協会」も銀行も、何だかんだと貸し渋る。

そもそも保証協会とは、資産のない零細企業の銀行からの借入れを有利にしてくれるための、債務を保証してくれるはずの特殊法人なのだが、現況は大した味方でもない。

かといって銀行など決して自分のリスクで貸す事など無く、保証協会の言いなりである。

結局、我々の資産を調べてその中で貸すだけの事である。

我々は保証料を余計に取られているに過ぎない。

借りる必要もない大手や金持ちには、無担保で借りてくれと押し掛ける。

そんな最近の金融関係の噂話を聴いていると、嫌になって来る。

昔は、中小企業の親父達が自民党を応援したのに、今、一番苛められるのがそういう親父達なのだ。

こんな社会に誰がした。

って、自分達だよなあ。

|

|

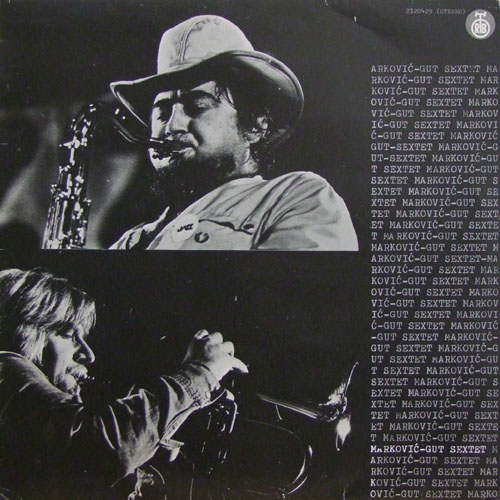

| MARKOVIC-GUT SESTET “MARKOVIC-GUT SEXTET” | - 2015/04/19

- Markovic-Gut Sextet “Markovic-Gut Sextet”RTB 2120429 (YUGO)

先程、レコードを掛けていて、余りにカッコ良いサウンドなのでびっくりして、暇に任せて思わず2回も聴いてしまった。

カッコ良かった。

ところでこのアルバムのバンドはもう一枚、オランダのTIMELESS(タイムレス)から一枚「Message From Belgrade」というタイトルで発売されていて、ムードと哀愁いっぱいの作品で、日本でも大変な人気になり私などもヨーロッパに行った時には探して来た。

それがこちらは余り有名になる事もなく、隠れ名盤的な一枚になってしまった。

80年の演奏で、発売はTIMELESS盤と同じような時期に本国で発売された物らしい。

85年となれば旧ユーゴは、その数年後には内戦が勃発するわけで、レコードどころの話ではない。こういう状況では、このレコードはレア盤としか言いようがない。

このレコードの音は、録音レベルが高く、適当に荒々しさもあり、それがジャズとしては誠に心地よい。

マルコビッチのサックスは逞しく豪快で、会い方のガットの方は、まるで先輩のゴイコビッチの後継者のよう。

バルカンの哀愁の音色もある良いトランペット奏者である。

マルコビッチは39年のザグレブ生まれで、その後ベオグラードの学校などで音楽教育を受けている、いわばエリートのクラスになるのであろうか。

ユーゴのコルトレーンと呼ばれる才能の人。

バンドの相手のトランペッターはガットというのだが、彼もまた音楽教育を受けていて、バークリーも卒業している。

ところで、この人の名前はSTEJEPKO GUTという、これはよく読んでいると英語のSTEVE GUTとなる。

多分、それで合っているはずである。

彼が有名だったら、きっとドラマーと同名で面白い話になったかもしれないが、まあ、それなりに面白いという程度か。

東欧の演奏家の情報はすくない。

しかし、稀に見る演奏の良さに、思わず日記に書きたい気持ちになった好演奏であった。

|

|

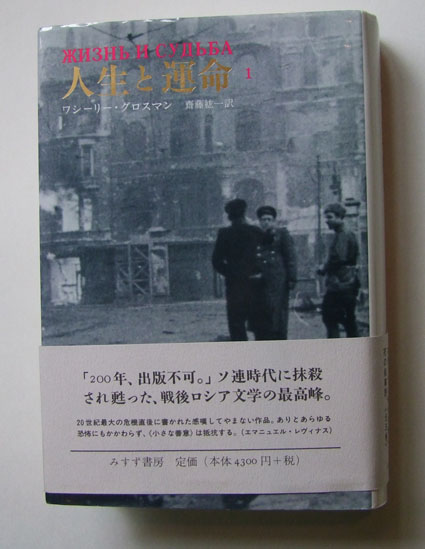

| 本 「人生と運命」 | - 2015/04/18

- お客様に薦められて、もうしばらく前から読んでいる本。

「人生と運命」という本。

ぶ厚い本が、なんと3集もある。

一生懸命に読んでいるのだが、話が長いと思うと、なかなか先へ進むことが出来ない。

それでも仕事の合間に少しづつ読んでいる。

ところでこれは、ソビエト時代の話で、革命、大戦、ユダヤ人の事などもちろん政治的であるが大変に面白い。

現代版、戦争と平和という感じかも知れない。

ソビエト時代に発売禁止となった本で、日本語の翻訳もつい最近の話である。

それも翻訳した人は、官僚から退官後、翻訳家になったようで、大変は仕事であった事が伺える。

しかし思うに、世界にはこんな本を書く人がまだいるんだね。

こんな作家がいてまだノーベル賞を取っていないのだから、村上春樹にはまだ無理だという気もしてくる。

あ、そうだ、この作家さんはすでに亡くなっているはずだった。

|

|

| NHKの宣伝で.... | - 2015/04/17

- この前、新宿の地下道を歩いていたら、大きな宣伝用の看板が、看板では無く巨大な壁画。

それがNHKの大河ドラマの、時代劇の花燃えとか言うドラマの宣伝。

そう言えばNHKは放送で色々の番組の宣伝をしまくっていて、私など見ていると腹が立ってくる。

そもそもNHKが視聴率を気にする必要などないはずで、それだからこそ良い番組がつくれるはず。

民放と一緒になって視聴率を気にしてどうする。

視聴率を気にするあまり、出演者もジャニーズやアイドルばかり、おまえら時代劇をなめとんのか!

日本人から時代劇を奪ってしまった犯人はNHKよ、お前だ!

一体、我々国民から取った金の中から、幾ら宣伝費に使うのかと考えていたら腹が立って来た。

オジサン怒った。

宣伝費に使うなら金返せ!

そうそう、そう言えばどこの局でもそうだが、ニュースの画像の人の顔をモザイクで隠してしまうのだが、それって報道なのか?

隠した時点で、嘘の画像かも知れないわけで、そういう信用出来ない画像を流して、もっともらしく事件の当事者として扱うのはいかがなものか?

製作担当者として、これは報道として「正真正銘のホンマモンです」といえる画像を示さないといけないのではないか。

肖像権だのプライバシーなどと弱腰ではなく、しっかり、これが事件の当事者で、これが目撃者で、セリフも画像も嘘は無いと、示す必要があるのが報道と言うのではないのか。

ヨーロッパに行くようになって、あっちのニュースではモザイクなどないのに気が付いてからというもの、日本はイカンと考えるようになった。

ニュースにブサイクは有りだけど、モザイクはイカン。

最近テレビにオジサンは怒っている。

|

|

| 幻の名盤ブームの話 | - 2015/04/16

- 昨日の予告通りに.....。

1970年代前半から始まった「廃盤ブーム」とはなぜ起きたかという話。

かつて、聞いた話だが、どうも本当の事らしい。

70年代になって、雑誌スイング・ジャーナルの売れ行きも伸び悩んでいたが、それほど心配するほどでもない。

だが、社長加藤幸三は昨今のジャズの流れに大きな不安を抱いていた。

それは、セシル・テイラー、アルバート・アイラー、オーネット・コールマン等新しいジャズを演奏する人達が注目を浴び、更にヨ ーロッパなどで新しいミュージシャンに広まっていたフリージャズ・ブームの潮流であった。

その勢いは凄まじいものがあって、今までもハード・バップとして持て囃されていた演奏スタイルは既に古いとされ、モード、モードと何でもモードでなければ納まらなくなりつつあり、さらに前衛だという流れであった。

このままでは、せっかくここまで築いてきた日本のジャズも、根底から覆り、また衰退するに違いない、或いは前衛の波に飲み込まれてしまうと、前衛嫌いな社長は思った。

その社長が現況を見つめて考えた事があって、読者の目をフリージャズから遠ざける以外に、日本のジャズを救う道は無いと確信した

その読者の目を違う方向に向かせる物とは、「廃盤」そのものだったのである。

着眼点が良い。

商売で成功する人は、どこか違う。

それで、まず1973年に別冊「ジャズレコード百科 ‘73」を出した。

ジャズのレコードはこんなにあるぞと。

そして翌年1974年の春、満を持して世に問うたのが「幻の名盤読本」だったのである。

ジャズのレコードで、廃盤になってしまった名盤はこんなにあるぞと。

こうして日本の廃盤ブームは74年から始まったのである。

その結果、同誌と歩調を合わせた当時のレコード各社はせっせと再発にいそしんでいた。

お蔭で広告代もじゃんじゃん入ってきて、会社としては文句のない流れになった。

やがて再発盤などに飽きてきて、廃盤と謳っているからにはオリジナル盤だという、オリジナル盤獲得にまい進するマニアも現れるようになったのである。

さて、加藤社長の日本のジャズファンの目を向けさせなかった計画はある意味効果はあったと思う。

しかし、興味一杯の人間は両方に目が向くので、別に困る事はなかった。

それどころではない、その事によって前衛ジャズの記事を書かなくスイングジャーナルは、流行から取り残された世界を知らない駄目な雑誌という烙印が押されてしまった反面も無いわけではない。

とどのつまりマスコミが扇動して良い事はないのだ。

ただ、廃盤ブームを煽る事はなかったとしても、日本人の体質から、いずれはこうなっていた事は間違いない。

まあ、世界のジャズマニアの中で圧倒的に早い時期からの廃盤に目を付け、その真贋の先鞭を付けた事は自慢できる。

本来、モノラル盤の廃盤を追及したのはたった一つ、「良い音で当時のジャズをそのまま聴きたい」という点に尽きる。

私など今もそのまんま。

|

|

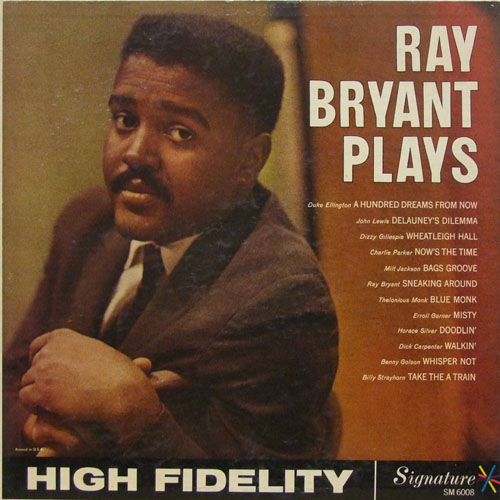

| RAY BRYANT “PLAYS” SIGNATURE | - 2015/04/15

- RAY BRYANT “PLAYS” SIGNATURE SM6008 (USA)

ブライアントと書くと、何だかかつての近鉄のブライアントを思い出してしまう。

本当にこんなつづりだったかなと思いながらタイプを打つのだ。って古いなオレも、今はキーボードというのだ。

これは1974年の、幻の名盤ブームの雑誌のグラビアを賑わした人気盤である。

私もどこかのジャズ喫茶でたった一度だけ聴いて以来、どうしても欲しくてアメリカの、今は無きメール・オーダー・オークションで入手して大切に持っていた。

それがジャケットの上下が割れてしまっていた物であったが、ビニールの袋に入れピチッとすれば問題はなかった。

大好きなトリオ作品の一枚として、当店を開店して売ってしまうまで棚の重要作品の位置に鎮座していたのだ。

この作品は、彼特有のソウルフルで、弾む感じで非常に好ましいトリオである。

こういうのは、私も若い時に特に好感が持てた。

当時の名盤を探していた人たちの殆どが若者であった事を考えれば、人気のほどが伺える。

ところで、彼のリ−ダー作品は、1956年(25歳)のEPICレーベルにおける「Ray Bryant Trio」から始まる。

その後翌年のPRESTIGEにおける「Ray Bryant Trio(7098)」とDECCAのカーメンマクレイの「After Glow(DL 8583)」

。

そして1959年にこの作品「 Ray Bryant Plays (Signature)」。

1960年 にコロンビアの人気盤2枚「 Little Susie (CL 1449)」及び「Con Alma (CL 1633)」。

これで、日本のマニアの中の彼の音楽人生は完結してしまった。

25歳から29歳までの、たった4年間だけの作品が今も名盤として人気を保っているのである。

しかし、そんな日本のマニアの思惑など眼中になく、彼自身はその後も着々とジャズの演奏活動にいそしみ、

作品を出していた。

特に1966年のカデット(CADET)での数枚は素晴らしく、特に「Lonesome Traveler (LP 778)」の電車の客室の中に一人の女性が座っているジャケットなど、ジャケ・音楽内容ともに文句のない出来映え。

だがちょっと面白いことに、こういうアルバムを購入する人達はクラブジャズ派である。

ようするに、60年まではジャズファン。その後はクラブ・ジャズファン、と購入対象が2分される。

実に不思議な人なのである。

という事で、このアルバムに戻って。

タイトルのプレイズとは何かと言うと、当時のエリントンはじめ有名ジャズメンの得意曲を演奏をしたもので、それぞれ、彼流の解釈があって、これが才能と言うか、素晴らしい。

この作品が彼の最高傑作と言っても良いのではないかと思えるのである。

モンクの曲など、原曲の良さを損なう事なく見事に弾いて見せ、なお彼流の心地よさがちゃんとあって本当に感心する。

当時の廃盤ブームの起きた頃の熱気と楽しさは今でも忘れられない。

私のジャズ人生の原点でもある。

そうだ、明日は廃盤ブームの話にしよう。

|

|

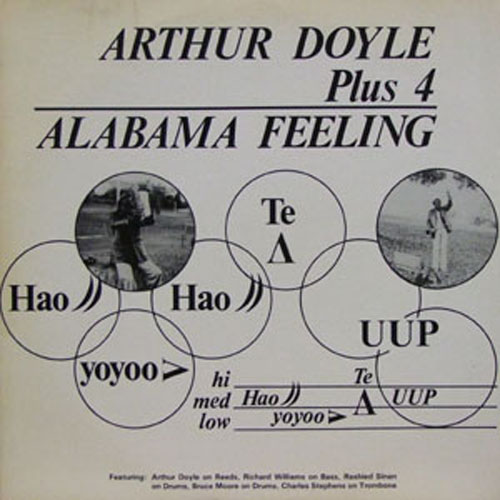

| ARTHUR DOYLE “ALABAMA FEELING” | - 2015/04/14

- ARTHUR DOYLE “ALABAMA FEELING” AK-BA AKT1030 (USA)

これもまた好きな一枚である。

好きではあるがあまり他人に薦める事もないと思っていたのであるが、それが時代の移り変わりと言うのか、近年大変評価が高まり、今はレア・グルーブというのか?その道のファンに大人気になった。

という事で、元々自費出版のアルバム故、数も少なく一挙に価格が上がってしまったのだ。

昔からレコード屋の中古コーナーにごろごろしていたわけではない。

ちょっと入荷して、あっという間に無くなってしまったアルバムである。

大体アーサー・ドイルという名前など、イギリスの探偵小説以外で、聞いた事も無かったのである。

しかし、ここまで評価が上がってオジサン驚いた。

彼はフリージャズの中で、作品数は少なく、これが唯一のリーダー作だと思うのだが、このアルバム一発でファンの耳を虜にしたのであるから、やはり立派だと言わざるを得ない。

それは彼のサウンドが圧倒的である事による。

この作品の録音したのは1977年11月となっている。

そうすると私は、そのほぼ同時期に作られた作品、LUTHER THOMAS の“FUNKY DONKY” とダブってしまう。

ほぼ同時期に購入した記憶があるので、多分そんなものだろう。

ファンキードンキーは同年1977年の9月1日の録音とされていて、レスターボウイまでも参加している。

ひょっとしてドイルはこの演奏を聴いたにちがいない。

ファンキードンキーの方は大人数であのサウンドである。

それをドイルはひとりで同等のサウンドを出せ事が出来ると踏んだのではないかと私は思うのである。

音楽から猛烈な製作意欲の迸るのを聴いて感じるのだが、それは、彼の負けじと思う気持ちをどうしても感じてしまうのである。

それ程、彼のサウンドはデカくて圧倒的である。

いきなり爆音で曲が始まり、終わるまで爆音のままの圧倒的なサウンドである。

そしてプツリと曲は終了する。

本当に「プツっ」という音が入っている。

グワーっとスタートして、倒れた瞬間が「プツッ」なのか。

脳の血管が切れた事による終了かとも思える、気狂いという領域のサウンドである。

実に素晴しい

こういうサウンドが集団で出している演奏はある、しかし単独でのこんな演奏は他にない。

他に例えると、まるでエベレスト単独登頂やアイガー北壁単独登頂といった類いの演奏なのである。

こちらもボリュームをできるだけ上げて、爆音で聴いてあげたい作品である。

亡くなった彼に対するせめてもの供養である。

思うに、ヨーロッパにおけるフリージャズが世界の主流となって行く中で、アメリカのフリージャズの推進者たち特に黒人達の中で、ジャズとして自分たちのサウンドの追及が行われたのではないか。

そこで発見されたのはヨーロッパの緊張と知性のサウンドに対して、圧倒的なパワーを求めたのでは無いかと思うのである。

その一つの答えがJOE McPHEEのNATAION TIME だったり、FUNKY DONKYだったり、この作品だったりするのであろうか。

身を削るような、パワーの出し方は身体の消耗によってなされる、きつい修業のようであり、身を削るそのパワーは嫌が丕でも伝わる。

録音はそれほど良いとは言えない。しかし、これほどの臨場感も滅多にない。

しかし、このジャケットの意味するものは一体なんぞや。

今回だけは、私も手も足も出ない。

しかし、何でも世界の一流になるには、気狂いにならんとイカン。

こういう黒人フリージャズは 「グワーッ」サウンドの中に情緒が感じられて良いね、、

|

|

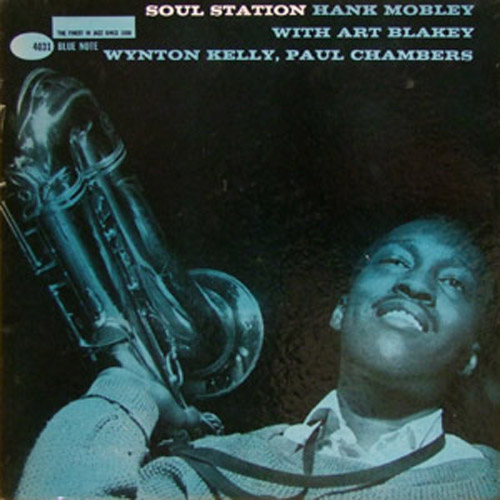

| HANK MOBLEY “SOUL STATION” | - 2015/04/13

- HANK MOBLEY “SOUL STATION” BLUE NOTE 4031 (USA)

壁に飾ってあるこのアルバム、私の大好きなアルバムである。

ジャケット全体がいかにもこれぞと言わんばかりに、ブルーノートらしい青い色に染まっている。

4000番台に入って使いはじめた同社の楕円と長方形の例のマークも青い。

SOUL STAIONというタイトルだけは白抜きで、それ以外の文字も皆青い。

しかし、青でも所々で青い色は異なる。

彼の白いはずのシャツのカラーも又青い色の中にある。

徹底的に青い色に拘った。

これぞブルーノートであり、これぞ黒人のカラーすなわち俺たちの色だと。

モブレー本人は口をちょっと開き気味に半笑いで、テナー・サックスを右手で差し上げている。

オレのサックスはどうだと。

おもいっきり下から撮った写真は躍動的である。

しかし、ブルーノートの印刷の色合いは別格である。

再発盤がいくら頑張っても、頑張れば頑張るほど、違いは明確になるのだ。

私の中で、このアルバムは好きなブルーノート・レコードのベスト10に入れる。

何とも言えないジャズの完成された雰囲気がある。

かつて、一生懸命コレクションをしていた頃、仲間ももちろんモブレイが大好きで、先を競ってコレクションにいそしんでいたのだが、友人達と集まった時、何が好きかというと、なんと揃ってこのソウル・ステーションが一番に挙げる人が多くて、なるほど大好きなジャズメンのアルバムとはこういうのを言うのかと納得した。

それは1500番台に名盤は数あれど、聴き詰めた先はこれかと感心した。

勿論、ロールコールという人もいたが、何故か4000番台に入っていた時のアルバムである。

最もブルーノートらしさが完成された時期の作品である。

ちょっと肩の力を抜いた柔らかなサウンドはこれに尽きるのである。

このアルバムは珍しくワンホーンで、邪魔が無いのが良い。

バックはWYNTON KELLY(ウイントン・ケリー)というのも、柔らかさを引き出すことに成功している。

1960年当時、黒人ジャズの中で、彼のサウンドはアーシーな中に非常に洗練された物があって、その洗練さが良くてマイルスなども使ったのではないかと思う。

ビ・パップが出来てから、続いて起きたハードバップに移行し、より洗練さが求められる中、黒人らしさをけっして失わない上に、さらに抜群のセンスだったのだと思う。

ウイントン・ケリーのピアノもまたアーシーかつ洗練さがあり、まさに時代に打って付けの逸材であった。

今、聴いて私はウイントン・ケリーのピアノに改めて尊敬の念を抱く、彼こそジャズの完成されたピアノニストだったと思う。

ジャズはやっぱり黒人だという意見に、ハードバップである限り反論はない。

私もいつか、店を辞める時に、こういうのを買うのだ。

最近の私のオーディオなら相当良い感じで鳴ってくれそうだから、家で聴きたいじゃん。

絶対。

|

|

|