HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

| 通販リスト | - 2024/12/05

- 本日 通販リスト更新いたしました

よろしくお願い致します。

|

|

| 反日 | - 2024/12/04

- ジャーナリストの青木理氏

青木氏は共同通信社の元記者で激しく親韓で反日左翼運動家の大物の一人であると同時に、TBS反日番組サンデーモーニングの主要メンバーである。

9月だったかユーチューブ番組で、対談相手のジャーナリスト津田大介氏に「人々はなぜ自民党に投票し続けるのか」と問われ、「一言で終わりそう。劣等民族だから」と発言し、2人で笑い合った。

番組上、「喝ツ!」 だな。

興味深い事に、この発言は大喜びするはずの立憲民主党の議員が「極めて差別的だ」などと批判した。

だが、これが自民党だったら、もう、世の中ひっくり返るくらいの大騒ぎだったろう。彼は反日左翼だから助かった。

ところで、その後面白いことに、自民は過半数割れ。

彼の言う通り劣等民族から少し立ち直って来たようだ。

良かったね、劣等民族が半数以下になって。

でも、立憲民主党・共産党支持者も半分以下だね。なんでだろう?

|

|

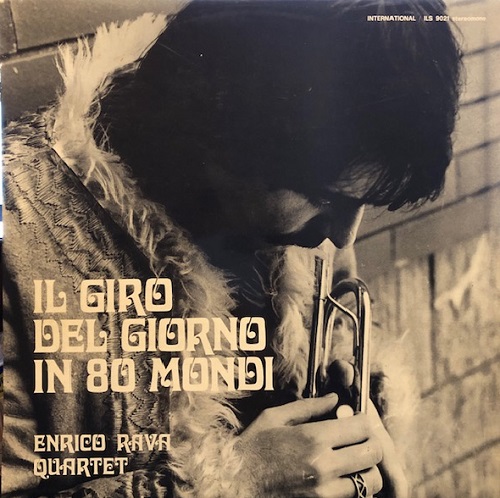

| ENRICO RAVA “IL GIRO DEL GIORNO IN 80 MONDI” | - 2024/12/03

- ENRICO RAVA “IL GIRO DEL GIORNO IN 80 MONDI” FONIT-CETRA ILS 9021 (Italy)

Original

モノクロの写真で毛皮の民族衣装でトランペットを吹いている、非常に珍しいアルバムである。

1972年の録音である。

70年代の終わりに、イタリアのBlack Saintレーベルから、このレコードがリリースされた。

ブラック・セイント・レーベルは75年くらいから前衛ジャズのリリースは始め、1番のBilly Harper、2番のArchie Shepp、3番Muhal Richard Abramsと一度に10タイトルほど日本に入荷したが、どれも好演奏で、フリージャズ・マニアの心は大いにクスグられ、皆一生けん命に買っていた。そこに入荷第2弾といった感じで10枚ほど来て、当アルバムのピンクの絵柄のジャケットもあり、良く知らないミュージシャンだけど買ってみると、これが非常にいい出来。

あっという間に、評判になり完売に至った記憶はある。

1曲目はマイルスのサウンドの意識は感じられるが、なにしろカルテットでこれだけのサウンドは並大抵の才能ではない。やや前衛で、ロックで、ブラックで、驚いたのだが、2曲目は至ってソフトでフュージョンの如し。

しかもトランペットのテクニックも尋常ではない。

音質は柔らかで、かつ元気、聴く人の心にグサっと突き刺さる。

その後、昇り詰めたと思えば、叩き落される音楽の凄さに、いや、驚いたのなんの。

かといって、このレコードが普通のジャズ喫茶で掛かるはずも無く、マニアだけの心に仕舞われた痛快な一枚であった。

さて、それで満足していると、またマニアの人がいて「これって原盤じゃないんだよ」と偉そうにのたまう。

悔しくて、それから探し出したが入手できたのは、20年以上も経って店を開く頃だった。

昔は、ネットなどないから、探し出す方法が少なくて、コレクターは苦労したのだ。

入手すると、ブラックセイント盤とは全く異なるジャケットであって、聴けば、やっぱり印象は異なって、原盤のフォニート・チェトラの言葉の響きも神々しいのであった。

さて、この音楽は、本当に素晴らしい。72年の録音と思えないほど時代が進んでいる。

今 聴いても気持ちが良い。

60年代頃のイタリア・ジャズは凄かった、ひそかにアメリカ・ジャズの世界の横で、立派な、世界を驚かすような作品が次々と生まれていたのだ。

きっと自慢していたに違いない。

その証拠に、実際、彼らは自慢しているし、それらレコードの値段の高い事!

|

|

| スポッティング | - 2024/12/02

- 昔、我が家が初めて飼った猫、チビの写真が濃淡がはっきりしていないので、修正しようと思い立った。

スポッティングといって出来上がった印画紙に向って、白から黒までの色を細い筆で少しづつ入れて行くのである。

写真に凝っていた時には、傷がついた箇所とか、余計な黒い点など箇所にやっていた。まあ、モノクロの時代の芸術活動の一端である。

それで、そのスポッティングなる絵の具を購入しようと、近くの写真屋に尋ねると置いてない。

大きな写真屋さんならと言われヨドバシカメラにいった所、既に商品の入荷も困難だという。

ネットでも見つからなかった。

みなさん、一様にパソコンに取り込んで、画面で濃淡を変えられますよ、と言ってくれる。

私のパソコンにはフォトショップがないんだよ。

時代の変遷の早さよ。

しかし写真の画像を、パソコンで簡単に操作できると言う事は、法的に写真の信頼性は無いと言うことだね。

|

|

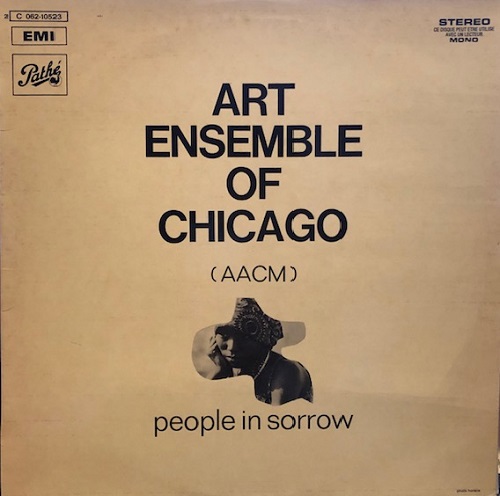

| ART ENSEMBLE OF CHICAGO “PEOPLE IN SORROW” | - 2024/12/01

- ART ENSEMBLE OF CHICAGO “PEOPLE IN SORROW” PATHE C062-10523 (France)

1969年フランスで録音された名盤

そもそも彼ら4人は、アメリカのジャズ・音楽にかなり忠実性を持っていた音楽家であり、そこから出発した前衛音楽である。彼らはアメリカの情緒ある音楽を否定してはいない。

ヨーロッパのフリージャズ演奏家たちとはやや様子は異なる。

作品により様々なジャズが散見されるが、だが彼らの音楽はフランスに行った事でより音楽アナキストの道を進む事になる。端的に言い過ぎたかもしれないが、そういう事である。

彼らはシカゴ出身で、フリージャズ運動を始めたもののアメリカではそれほどの評価を得られなかった。当時、先にヨーロッパに行ったフリージャズ演奏家達が、帰国後それなりの評価を得た事に刺激されたかどうかは憶測の域を出ないが、ともかくフランスに行った事は大成功で最高の評価を受けた。

傑作A Jackson In Your House(1969,BYG)を皮切りに次々と録音の話は舞い込み、滞在の2・3年の間に15枚程も吹き込んだ事になる。

どれも高い評価で、特にジャズを聴かない人達に大人気のブリジット・フォンテーヌとの「ラジオのように」など、日本でも芸術家としての評価も受けた。

黒人前衛の激しさも抱えながら、非常に抑圧された、いやジャズに置ける静寂を追求した稀有な作品でもある。

作品は1つの曲をA/B2面に於て演奏し、しかも緊張を強いる演奏でありながら、観客に絶望感を抱かせることなく、観客にも集中力を持続させた手法は見事としか言いようがない。

稀に見る天才ぶりである。

しかし、当作品の静寂性のある音楽は特に異色である。

是非、ジャズのひとつの表現として是非お聴き頂きたい、フリージャズに入れるか否かは、あなたに任せる。

|

|

| レコード屋は.... | - 2024/11/30

- レコード屋である私は、探しているモノは見つからないが、探していないモノは、次々と現れる。

これが人生かな....

|

|

| no will no way | - 2024/11/29

- 人生で最も邪魔なもの「恥じとか、シャイとか、引込み思案」の心。

特に日本人の特徴でもある、歴史的に培った、モラルとでもいおうか。

思えば、どれほど、この消極性が人生を傷つけて来たか。

初恋の人への告白を躊躇してしまった後悔。

就職で好きな道を親の一言で諦めた事。

結婚を親の反対で諦めた事。

日本人にはこの種の後悔はきりが無いほどあるはず。

それを美徳としてしまった社会通念も芳しくないが、何より、それに甘んじる心も非力である。

私のある友人は65歳で3度のガンで亡くなったが、死ぬ前まで、恋人との結婚を、家柄を理由に親から反対され、親の勧める結婚をした事を悔いた。

別れた恋人への思いは断ちがたく、結局、その後親と縁を切った。

しかし、何も好転する事はなく、妻との関係悪化も避けられず、生涯、己を攻め続けた。

たった一つの決断を親に譲ったための失敗であった。

大切な瞬間に、己の心に正直であれば、その瞬間、乗り越えられる小さな問題であったはずである。

日本の映画を観ていると、現代でもなお、高校生あろうと大人であろうと、とにかく恋の告白が出来ない事を延々を描き続けている。

馬っ鹿じゃなかろか、ルンバ。

|

|

| 漬物 | - 2024/11/28

- 家内の父親の実家は長野県、松本の郊外。

その実家から漬物を送ってくれたと、そのおすそ分けを頂く。

夜、スパークリングを飲んでいて、ふと思いつく。

冷蔵庫にあったクリーム・チーズと大根の漬物、野沢菜もクリームチーズをちぎって一緒に食べると、なんという美味しさ。

洋と和の合体。

感動、感心、感銘。

|

|

| パパイヤ | - 2024/11/27

- 散歩に行くと、畑の端の方に大きなハッパの緑豊かな木がある。

すでに晩秋、朝の気温7度の日もある。

結構な寒さなのに、南の国の果物のパパイヤの木。

たわわに実っていた。

|

|

| 言葉使い | - 2024/11/26

- 古い映画を観ていて、言葉使いの良さに感心する。

きちんとしていて、見ているこちら側も気持ちい。

日本の言葉使いは、ちゃんとしていたんだなあ。

映画を観ることは娯楽ではあるものの、言葉の美しさも知ることもある。

今には無い、言葉使い。

テレビなどで、古い事の例えで昭和と馬鹿にするけれど、昭和の方がずっと言葉も綺麗で、美意識も高かったのではないかと時々思う。

|

|

|