HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

| 明けましておめでとうございます。 | - 2023/01/03

- 明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

1月4日より通常通り営業しております。

新年最初の通販リストは7日(土)を予定しております。

よろしくお願い致します。

|

|

| 良いお年を | - 2022/12/31

- 今年も大変お世話になりました。

来年もまた、よろしくお願い致します。

良いお年を!

|

|

| 営業案内 | - 2022/12/28

- 12月31日 営業 ただし7時まで

1月1日 〜 3日 休み

1月4日 通常営業

|

|

| 生きがい | - 2022/12/28

- ここの所、年を取るとどうも人生観がしょぼくなってきたと言うか、侘しさが増したような気がする。

思うに、まだ生きてはいるのだが、身体的な力の衰えと共に、精神力も衰えた気がする。

精神的な力と言うと、これははっきりと言えるものでは無いのだが、健康的に自信が持てない、或いは寿命を感じた時、直ちに心の持ち方も変わる。

人生の未来に対して楽観的ではあるのだが、若者の楽観性とは異なって、あきらめと言った方が正しいのかな。

だが思うに、現代社会において、私のごとく老人はともかくとして、若者の中にも希望が持てない人が沢山いるような気がする。

希望を持てないのではなく、確かに希望はあったはずなのに、何かの弾みで希望を放棄してしまった、そして、その復興が為されないまま生きている人々。

何とかして、みんなが、楽しく未来に向かって行けない物かと思うのである。

例えば、私も年齢を重ねた故に希望は大きくない、だからと言って打ちひしがれているかと言えば、そうではない。何故かと言うと、「生きがい」があるから。

店の経営、仕事の事、音楽を聴く楽しみ、それだけではなく、家の庭に咲く花、木を植える楽しみ、手入れする楽しみ、更に、友人と会う事、近所の子供の成長を見る事、これらは大きな目標だったものが、身近な小さな出来事の発見に変化して行き、喜びとなり、生きがいに通じるのである。

己に取って、生きがいとなるものは、誰でも持っていた筈、それを希望やプライドが大きすぎた故に、自ら落伍者となってしまったのではないか?

また目標が大き過ぎ、己の手に負えなくなり簡単に諦めたりしたことは、果たして正しかったのか。

失敗したと思ったら、目標を小さくして見直す事も大切なこと。

出来る事からやって行く事により、実は小さいと思っていた事が意外に、しっかりした大きな目標に近い事を知る事もある。

人生にプイッと背を向けたりしないで、思ったことを大切に、少しずつ必要な事からコナして行くのだ。

人生は長い。

私に取っても、結構、長そうだ。

わずか一年だとしたとしても、これから先は長いのだ。

|

|

| 中国のコロナ | - 2022/12/26

- ニュースで見ていると、中国のコロナはオミクロンではなく、もっと強毒性のある新種らしく、死者がかなり出ているようだ。

それにしても、新宿では最近、中国人らしき旅行客が目につく。

かなり入ってきているようだ。

ちょっと怖い。

|

|

| コロンビア・レコード | - 2022/12/23

- コロンビア・レコードの英語のウイキペディアを見ていたら、ちょっと面白い記事があった。

1954年、アメリカ・コロンビアのレーベルデザインは、同社のディレクターS.フジタ氏によりデザインされた。

新しいモダンな形のウオーキング・ロゴを使用することになったのである。

現在、我々が呼ぶところのシックス・アイズなのであるが、それは、目はレコード盤であり、それに足の部分からなるデザインである。

ただし、目はレコードのみならずテレビにおけるCBSのメインの事業であり、その象徴である目も現している。

という事である。

1961年の後半には、同社はプレス工場において新しい設備の機械を導入する。

それまでの、いわゆる「深溝」とマニアに呼ばれる古いプレス機で行われるものであった「深溝=ディープ・グルーブ」は、盤を中央にセットするために、丸いセンターを型付ける金属スタンパーの名残であるが、61年からの新機械は異なる形状の部品を使用して、深溝があった場所に小さな出っ張りしか残らなくなった。

ここからが重要なポイントであるが、幾つかの工場が、同時期に新機種を導入したわけではない。

異なる時期に機械を交換したため切り替えは同時に行われず、深ミゾとミゾ無の両方の盤が、それぞれ同時にオリジナルのプレスであるのである。

そして、そのラベルが、ラベル上部に小さな「CBS」を載せ始める事になった。

これも有る時に決まった日付で変更されたものではなく、あるプレス工場においては古いラベルの在庫を最初に使い切るように指示されたため、工場によって異なるラベルが混在する結果になった。

同じアルバムで、マーク有る無しが存在し、また片面のみマークも存在する。

という事は、「他社も同様な状況であった」と私の調べでは、そうなっている。

現在、日本のレコードマニアにおけるオリジナルの判定方法が極めて厳しい物があって、外国の企業の風土も考える事もなく、深溝は決まった日時にきちっと作られ始め、また決まった日時に使用が終わったかのように考えているマニアが多くいる為、判定が無意味に厳しくしている状況である。

これら深溝シンドロームと言えるものがあって、当時の米国の状況とはかけ離れていると思われる。

特にレコード販売チェーン店である業界大手の社員が上目線で、これだと決めつけた結果、むやみにオリジナルの限定が勝手に行われ、また価格も高騰させたことは実に問題がある。

それも印刷物まで作り、声高に決めつけたのである。

なんとも酷い話である。

しかし、非常に面白い記事であった。

|

|

| スケジュール | - 2022/12/21

- 来年のカレンダーの予定表、病院の予定からまず埋まって行く。

昔はスケジュールとは仕事の事であったのに。

歳取れば、スケジュールとは 病院の予定なり

|

|

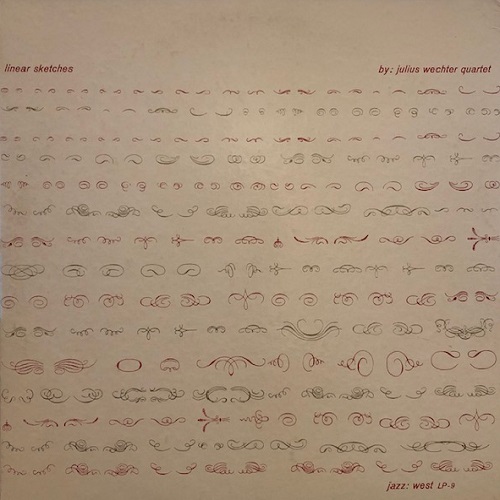

| Julius Wechter “Linear Sketches” | - 2022/12/19

- Julius Wechter “Linear Sketches” Jazz West JWLP-9 (USA)

ジャズ・ファンにもほとんど知られていないバイブ奏者ジュリアス・ウエクターのアルバムである。

1956年録音、演奏はCy Colleyというアルトサックス・プレイヤーとの白人カルテットである。

このアルバムは凄い、何が凄いかと言うと、JAZZ WESTというレーベルから出ている事が凄いのである。

JAZZWESTは、ジャズ廃盤コレクターに取って、夢のようなレーベルで、Lawrence Marable、Kenny Drew, Paul Chambers、Jack Sheldon等と言った重要ジャズメンの作品のほとんどが超の付く幻の名盤なのである。

一生に一度しか見ないようなものも存在する。

ここで録音が出来たと言う事はそれなりに社長に気に入られたという事であろう。

演奏はウエストコーストらしい、サラッとした好演奏で、ヴァイブはしっかりスイングしている。

この作品も次はいつ出会えるかという珍盤である。

ジャケットは、まるで壁紙のデザイン画のような、ちょっと変わったデザインで、なかなか面白い。

ところで、彼は、その後、60年代に、ポップス業界や映画やテレビに移り大活躍をすることになる。

ビーチ ボーイズ、モンキーズ、フィル スペクター等の仕事に携わり、多くのセッションに参加し、信頼を勝ち取り、遂に60年代のハーブ・アルパートとティファナ・ブラスによる大ヒット曲「スパニッシュ・フリー」「ロンリー・ブル」を作った人でもある。

ティファナ ブラスのあの軽快なサウンド多大な貢献をしたのである。その後はバハ・マリンバ・バンドを結成し、日本ではティファナ・ブームも起き、なんとオールナイトにっほんのテーマ曲もハーブ・アルパートの曲が使用され、更に人気に拍車が掛ったのである。

曲名は忘れていても、聴けばすぐに蘇るはずである

「スパニッシュ・フリー」はその後、セルジオ・メンデスとブラジル'66の2曲目だったかに使われ、「ワン・ノート・サンバ」と繋げてまるで、一つの曲の様にスムーズに歌われているのである。

中々の音楽家なのである。

(スパニッシュ・フリー)https://www.youtube.com/watch?v=rHlVkAacDgA

|

|

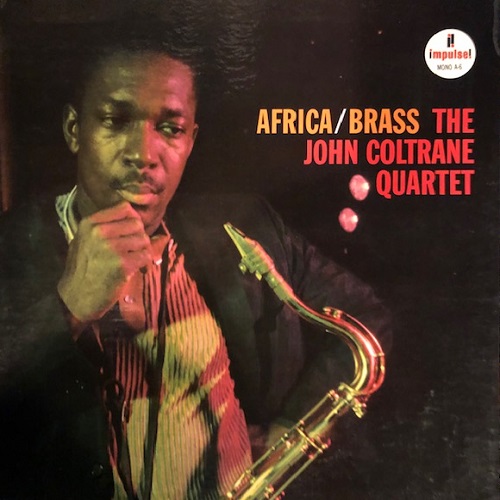

| JOHN COLTRANE “AFRICA/BRASS" | - 2022/12/18

- JOHN COLTRANE “AFRICA/BRASS ” IMPULSE A-6 (USA)

1961年5月23日、コルトレーンはビッグバンドを招集した。

メンバーには例のマッコイ、エルビン等の他、レジー・ワークマン、ブッカー・リトル等々、そしてエリック・ドルフィーがオーケストレーションを担当したのだが、バン・ゲルダー・スタジオに本当に18人も入れたのであろうか?不思議である。それはオイトイテ。

これがコルトレーンのインパルス・レーベルでの最初の録音ある。

翌日の24日は、クアルテットでGreensleevesを録音している。

ところが、その翌日の25日は、まだ契約が残っていたらしく アトランティックのスタジオでOle(オレ)の

録音をしているのである。ミュージシャンは契約問題があって履行しないといけないから大変である。

で、23日は沢山集まったものの、Greensleevesだけしか、A−6の分として録っていないので、6月7日に再度招集したのである。

物凄く頑張った割に、原盤(A−6)では「Africa」「Greensleeves」「Blues Minor」の3曲だけである。

本来、Song of the underground railroad という力作を入れる予定だったらしいが、黒人解放運動に関係した曲は好ましくないと判断されたらしく、削除され、そのまま片面16分のちょい短めの作品となった。

しかし、作品はコルトレーンの「至上の愛」と対を為すほどの名作になった。いっぱい入れたら良いと言うもんでもない、重要なのは質!

作品の為に、アフリカの音楽・リズムを研究したというAfricaはドルフィーの指揮でもある。

彼の高水準で、まだ初期の前衛的な演奏として出来上がっている、だが、まだオーソドックスなサウンドで気持ち良く聴く事ができる、ジャズ好きなら誰しも必ず聴くべき大きな価値がある。

勿論、作品は最高でアフリカ回帰をイメージされる大抒情詩である。

例の「地下鉄道の曲」を、入れたならばコルトレーンもマックス・ローチのような、黒人運動家としても大きな尊敬を集めたであろう。だがそうでもなく、表にドンと出さなかったからこそ、徐々に尊敬を集めたのかもしれない。

兎も角、演奏にトライした事は「コルトレーンもやるもんだ」と尊敬の念が深まる。

|

|

| 昨日のアメリカン・グラフティ | - 2022/12/17

- 映画を見るたびに思う。

私もまさに同じような世代であった、63年には17歳であったのだから。

しかし、映画を見ていると、彼らは高校生ながら車を持っているところが、我々と全く異なる。

青春時代において、どれ程クルマが重要な手段であったか、それは免許も取れない日本の状況と比較すると、気が遠くなるような違いなのであった。

何しろ通学のみならず、道路で仲間とレース、夜の遊び、男女の遊び、それらはクルマ有りきであり、その遊びのバック・グラウンドに当時のポップス・ミュージックがあったのである。

そのベースには大戦以来、アメリカ社会の豊かさの恩恵があった。

ベトナム戦争拡大は64年からであり、まさに63年まではハッピーな社会であった。

何年か前に、ロサンゼルスで会った友人夫婦と話していて、アメリカの車で何が一番好きかという話になった時、アメリカ人の奥さんが「シェルビーよ、高校時代ボーイフレンドが乗っていて、本当にカッコよかった」と言うのを聞いて、どうしようもなくて、私など口をはさむ余地は無かった。

ただただ、感心するのみであった。

貧しいのが当たり前の我々の青春には、せいぜいラジオから流れるアメリカの音楽があっただけである。

なにより当時の親の収入が日米で10倍以上の差があったと思われる。

昔、見たデビット・ボウイの映画の中で、彼が「ティーンエージャー」という言葉はアメリカの当時の世代にだけ当てはまるものであって、我々イギリスにはそんなものは無かった、と言っていた台詞が忘れられない。

まして日本など........。

|

|

|